Die Diskussion über die Flüchtlinge hat sich merklich verschoben: In den letzten Monaten ist die Zahl der Neuankömmlinge in Deutschland deutlich zurückgegangen, die Schließung der Balkan-Route und das Aufstauen der Flüchtlinge in Griechenland werden auch bei uns sichtbar. Nur noch wenige schaffen es bis auf den deutschen Boden. Auch die Medienberichterstattung reagiert auf die veränderte Lage – einerseits. So muss man derzeit immer öfter solche Berichte zur Kenntnis nehmen: Diese Unterkunft hat alles – außer genug Flüchtlinge: »Auf dem alten Flughafen in Calden steht eine der modernsten Flüchtlingseinrichtungen Hessens. Das Problem mit dem Millionenprojekt: Es wäre Platz für 1500 Zuwanderer da – doch kaum jemand kommt.« Und immer öfter auch solche Recherchenergebnisse: Flüchtlinge als Geschäftsmodell: »Viele Heimbetreiber kassieren absurd hohe Preise für die Unterbringung von Geflüchteten. Ahnungslose Städte und Landkreise sind ideale Geschäftspartner für die Betreiber von Flüchtlingsunterkünften. Manche Kommunen zahlen dreimal so viel für die Unterbringung wie andere – und viele Städte wissen gar nicht, wie hoch ihre Kosten sind. Was läuft falsch?«

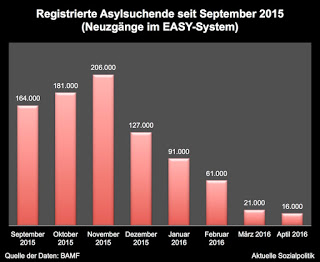

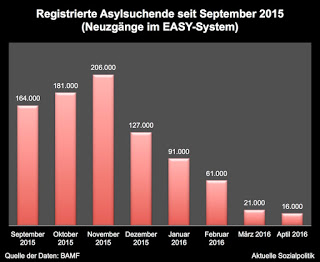

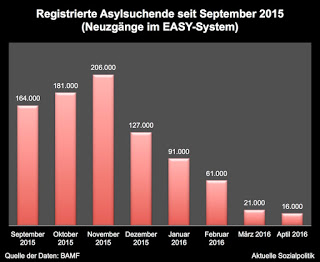

Es ist auf der einen Seite immer wichtig, (mögliche) Verfehlungen oder gar Bereicherungen anzuprangern, auf der anderen Seite sollte einem unbefangenen Beobachter beispielsweise beim Blick auf die Abbildung klar werden, dass eine Planung von Unterbringungskapazitäten angesichts der erkennbaren Entwicklung äußerst schwierig ist. Die Kommunen haben es gleichsam mit einem überaus beweglichen Ziel zu tun. Noch am Ende des vergangenen Jahres mussten die Kommunen von deutlich höheren Zuweisungszahlen ausgehen, für die man entsprechende Unterbringungen planen und organisieren musste – und nun oftmals für mehr Menschen, als dann tatsächlich in den Wochen seit dem Jahresbeginn gekommen sind. Aber kann man wirklich jetzt, im Mai 2016, annehmen, dass der Rückgang der Zahlen anhält? Oder könnt es auch wieder aufwärts gehen, wenn das Wetter besser wird und alternative Routen zur geschlossenen Balkan-Route gefunden und benutzt werden? Wer kann das heute wirklich abschätzen?

Auf der anderen Seite verschafft das eigentlich die dringend notwendige Luft, die Verhältnisse hier im Land zu ordnen und in den Griff zu bekommen. Aber auch mit Blick auf die bereits vorhandenen Flüchtlinge stellt sich die aktuelle Lage mehr als unübersichtlich dar.

Das Bamf bleibt im Stress, berichtet Anna Reimann: »Deutlich weniger Flüchtlinge kommen nach Deutschland, aber die Schlüsselbehörde Bamf steht weiter unter Druck. Der Berg der Asylanträge wächst.«

Dazu passen dann leider solche Meldungen:

Arbeitskreis Asyl kritisiert Bearbeitungsdauer. Gemeint ist das Beispiel Rheinland-Pfalz:

»Der Arbeitskreis Asyl Rheinland-Pfalz hält die Bearbeitungszeiten für Asylanträge weiterhin für unzumutbar. Die Fristen zwischen Antragstellung und Entscheid seien in den vergangenen Monaten in vielen rheinland-pfälzischen Regionen gestiegen. Der Arbeitskreis stützt seine Kritik nach eigenen Angaben auf Zahlen der Bundesregierung. Demnach vergingen zum Beispiel in der Trierer Außenstelle des Bundesamtes für Migration und Flüchtlinge aktuell im Schnitt zwei Jahre, bis somalische und pakistanische Flüchtlinge einen Bescheid bekämen, bei Iranern summiere sich die Wartezeit auf zweieinhalb Jahre.«

Und zu den großen Baustellen gehört natürlich auch die gesundheitliche Versorgung der Flüchtlinge. Das ist nicht nur mit Blick auf jeden einzelnen Betroffenen ein originär sozialpolitisches Thema, sondern auch angesichts des „Vergiftungspotenzials“ für die gesellschaftliche Debatte. Immer wieder wird man konfrontiert mit Aussagen, die in die Richtung gehen, dass die Flüchtlinge, kaum sind sie hier, sich ein Rundumversorgungspaket abholen können und medizinische und andere gesundheitsbezogene Leistungen bekommen, auf die auch der „Normalbürger“ einen Anspruch hat. Ebenfalls immer wieder kritisiert werden die Auswirkungen auf den Krankenkassenbeitrag, denn darüber müssen die Leistungen für die Flüchtlinge finanziert werden, so ein immer wieder kolportierter Vorwurf.

Nun könnte und muss man an dieser Stelle einwerfen, so einfach ist es dann doch nicht. In den ersten 15 Monaten stehen den Flüchtlingen/Asylbewerbern eben nicht die gleichen Leistungen des Gesundheitssystems wie den normal Versicherten zu.

Wie sieht es wirklich aus mit den Leistungen? Dazu die

Hinweise auf der Website

www.gesundheit-gefluechtete.info:

»Der Leistungsumfang der gesundheitlichen Versorgung Geflüchteter ist in den §§ 4, 6 AsylbLG geregelt. Eine medizinische Versorgung ist im Krankheitsfall (bei akuten Erkrankungen und Schmerzzuständen) mit ärztlicher und zahnärztlicher Versorgung zu gewährleisten, einschließlich der Versorgung mit Arznei- und Verbandmitteln, sowie sonstiger zur Genesung, zur Besserung oder Linderung von Krankheiten oder Krankheitsfolgen erforderlichen Leistungen. Zudem sind die amtlich empfohlenen Schutzimpfungen inbegriffen, ebenso wie alle Leistungen bei Schwangerschaft und Geburt (Vgl. § 4 AsylbLG). Darüber hinaus können laut der Öffnungsklausel § 6 AsylbLG „sonstige Leistungen […] insbesondere […] wenn sie im Einzelfall zur Sicherung […] der Gesundheit unerläßlich“ sind, abgerechnet werden.«

Mit Blick auf den letzten Passus in dem Zitat hat Irene Berres in ihrem Artikel

So werden Flüchtlinge medizinisch versorgt ausgeführt: »Alles kann, kaum etwas muss.« Und wer entscheidet das? Die Kommunen finanzieren und organisieren die gesundheitliche Versorgung in den ersten Monaten des Aufenthalts. Wie diese geregelt ist, kann deshalb von Ort zu Ort unterschiedlich sein und ist es auch.

Daraus resultiert wieder einmal eine unübersichtliche Situation, die bereits in dem Beitrag

Der föderale Flickenteppich und die Flüchtlinge: Die einen kriegen eine Chipkarte, die anderen müssen zum Amt. Am Gelde hängt’s vom 10. März 2016 angesprochen wurde. Der Normalfall sieht so aus, dass die Flüchtlinge in den Sozial- bzw. teilweise damit betrauten Gesundheitsämtern eine Behandlungsschein beantragen müssen. »In der Regel urteilen in den Ämtern keine Ärzte, sondern nicht fachkundige Sachbearbeiter darüber, wie sehr eine Behandlung drängt. „Die Gefahr, dass gesundheitliche Risiken falsch eingeschätzt werden, ist hoch, gerade auch bei kranken Kindern“, kritisierte die Ethikkommission der Bundesärztekammer

bereits 2013. Fehlende notwendige Behandlungen könnten Krankheiten chronifizieren, zu Folgeschäden führen und teurere Therapien nach sich ziehen«, berichtet Irene Berres

in ihrem Artikel.

»Viele Flüchtlinge brauchen für einen Arztbesuch einen Behandlungsschein vom Amt. Die Gesundheitskarte sollte das Verfahren vereinfachen, doch viele Kommunen sind dagegen«, so der Artikel

Warten auf die Gesundheitskarte für Flüchtlinge. Die Einführung einer Gesundheitskarte für Geflüchtete kommt nur sehr schleppend voran.

»Zu uneinig sind sich die zuständigen Bundesländer und Kommunen. Flächendeckend eingeführt ist die Krankenversichertenkarte für Asylbewerber bisher nur in den Stadtstaaten Hamburg, Bremen und Berlin sowie in Schleswig-Holstein. Einige andere Länder haben zwar die rechtlichen Rahmenbedingungen geschaffen, ihre Kommunen setzen sie aber nicht um … .«

Hauptgrund dafür bei vielen Kommunen ist die Befürchtung höherer Kosten.

»Niedersachsen, Rheinland-Pfalz und Nordrhein-Westfalen … haben mit den Krankenkassen zwar entsprechende Rahmenvereinbarungen geschlossen, umgesetzt werden müssen die aber von den Kommunen – und in Niedersachsen und Rheinland-Pfalz zieht bislang keine einzige Kommune mit. In Nordrhein-Westfalen sind es von 396 Kommunen bislang nur 20, die meisten davon größere Städte.«

Das hört sich nicht wirklich nach einem Erfolgsmodell an. Natürlich geht es vor allem ums Geld: »Die Kommunalverbände ärgern sich über hohe Zusatzkosten durch die Verwaltungspauschale von acht Prozent für die Krankenkassen.«

Das wird auch aus Rheinland-Pfalz vorgetragen, so Anfang Mai 2016 in diesem Artikel:

Kommunen beklagen hohe Kosten:

»Am 2. Februar hatten das Sozial- und Gesundheitsministerium sowie zehn Krankenkassen eine Rahmenvereinbarung zur Einführung der elektronischen Gesundheitskarte für Flüchtlinge unterzeichnet. Danach erstatten die Landkreise und Städte den Kassen die Leistungen für die ihnen zugewiesenen Flüchtlinge nach dem Asylbewerberleistungsgesetz. Für die entstehenden Verwaltungskosten zahlen die Kommunen zusätzlich einen Satz von acht Prozent der Kosten für die medizinische Leistung. „Das ist viel zu teuer“, kritisiert der Geschäftsführende Direktor des Landkreistags, Burkhard Müller. Zudem gebe es technische Probleme, um über die Karte sicherzustellen, dass Asylbewerber nur Anspruch haben, akute Erkrankungen und Schmerzen behandeln zu lassen – während die elektronische Gesundheitskarte der sonstigen Kassenpatienten einen größeren Leistungsumfang ermöglicht. Damit seien „Manipulationen Tür und Tor geöffnet“, befürchtet Müller.«

Aus Pirmasens wird berichtet, dass es vier bis fünf Mal teurer wäre, wenn man die Gesundheitskarte einführen würde. Das bisherige Verfahren sei bei den Verwaltungskosten einfach günstiger.

Auch aus Nordrhein-Westfalen erreichen uns vergleichbare Meldungen:

Gesundheitskarte bisher nur in wenigen Kommunen:

»Die kleine Karte macht den Unterschied – für das Sozialamt und für etwa 500 Flüchtlinge im rheinischen Alsdorf. „Die Entlastung für die Behörde ist spürbar“, sagt ein Mitarbeiter des Sozialamts in einer Umfrage der Nachrichtenagentur dpa. Die 50.000-Einwohner-Kommune bei Aachen hat zu Jahresbeginn die Krankenversichertenkarte für Flüchtlinge eingeführt. Sie sind nun direkt bei einer Krankenkasse versichert und müssen nicht erst auf dem Amt einen Behandlungsschein für den Gang zum Arzt holen.

Das Ziel: eine bessere Gesundheitsversorgung der Neuankömmlinge und eine Entlastung der Behörden. Vor allem große Städte setzen darauf: Köln, Düsseldorf, Bochum, Münster, Bonn und Oberhausen machen mit. Düsseldorf hat inzwischen etwa 5.000 Karten ausgegeben.«

Aber warum dann nur in einer Minderheit der Kommunen, denn nur 20 von 396 NRW-Kommunen haben sich bislang entschlossen, ihren Flüchtlingen eine Gesundheitskarte zu geben?

»Die kommunalen NRW-Spitzenverbände halten die Vereinbarung für zu teuer. Durch die Verwaltungspauschale von acht Prozent entstünden „extrem hohe Zusatzkosten“, bemängelt der Städte- und Gemeindebund NRW, der für 359 Kommunen spricht … Hinzu komme das Haftungsrisiko bei Missbrauch oder Verlust der Gesundheitskarte.«

Aber die anderen, die den Schritt gewagt haben, hören sich gar nicht so pessimistisch an, wie das Beispiel Monheim verdeutlicht (»Als erste hatte Monheim am Rhein, ein wohlhabende kleine Stadt im Süden von Düsseldorf, die Einführung der Gesundheitskarte für die derzeit 676 Flüchtlinge beschlossen. Die Bilanz sei rundum positiv, erklärt Dietmar Marx, Abteilungsleiter Soziales im Rathaus: eine Arbeitserleichterung für die Mitarbeiter, Ärzte haben weniger Rückfragen, die Kooperation mit der Krankenkasse läuft«):

»Viele Kommunen in NRW zahlen pro Flüchtling zunächst einen Abschlag von 200 Euro pro Monat auf zu erwartenden Gesundheitskosten. Abgerechnet wird hinterher. Die Verantwortlichen in Monheim haben spitz gerechnet und mit der Krankenkasse eine Pauschale von 130 Euro pro Flüchtling und Monat vereinbart. Weniger als andere. Nach dem ersten Quartal gab es Geld zurück. Und sollte der Abschlag doch nicht ausreichen, wird er wieder erhöht.«

Nach 15 Monaten ist das vorbei. Dann haben die betroffenen Menschen einen Anspruch auf eine „normale“ Krankenversicherung – und die ist dann bekanntlich mit der Karte.

Und auch bei der Finanzierung kann (teilweise) Entwarnung gegeben werden. Entweder der Flüchtling arbeitet und führt auf seinen Lohn den Sozialversicherungsbeitrag ab. Oder aber er oder sie befinden sich unter dem Dach der Jobcenter (nach der Anerkennung als Asylberechtigter) und die zahlen dann eine Pauschale in Höhe von 90 Euro pro Monat an die Krankenversicherung. Ob das nun wiederum ausreicht, um die Kosten zu decken, wäre eine eigene Diskussion. Auf alle Fälle ist das dann kein originäres Flüchtlingsproblem, denn wenn es eine Unterdeckung durch die staatlich vorgegebenen Pauschalen gibt, dann ist das ein Problem, dass letztendlich alle Hartz IV-Empfänger treffen würde – und auch wieder nicht, denn es handelt sich ja immer um Durchschnittsbeträge über alle Angehörige einer bestimmten Personengruppe.