Im November 2018 wurde unter der Überschrift Pflegepersonaluntergrenzen auf der Seite des Bundesgesundheitsministeriums ausgeführt: »Nur mit einer guten Pflegepersonalausstattung ist eine sichere und gute Behandlung von Patientinnen und Patienten im Krankenhaus möglich. Mit zwei Maßnahmen sorgen wir darum für ausreichend Pflegepersonal: In vier pflegesensitiven Krankenhausbereichen gelten ab dem 1. Januar 2019 Pflegepersonaluntergrenzen. Begleitet wird diese Maßnahme ab 2020 von Vorgaben für die gesamte Pflege im Krankenhaus – dem sogenannten „Ganzhausansatz“.« Was muss man sich unter einem „Ganzhausansatz“ vorstellen? »Dazu wird in Zukunft das Verhältnis von eingesetztem Pflegepersonal zu individuellem Pflegeaufwand eines Krankenhauses ermittelt. Dieser „Pflegepersonalquotient“ gibt Aufschluss darüber, ob eine Klinik, gemessen am Pflegeaufwand, viel oder wenig Personal einsetzt. Krankenhäuser dürfen dabei einen noch festzulegenden Wert nicht unterschreiten. Anderenfalls drohen ihnen Sanktionen.«

Und zumindest die angekündigten ausgewählten Pflegepersonaluntergrenzen sind mittlerweile scharf gestellt worden – Details findet man in der Verordnung zur Festlegung von Pflegepersonaluntergrenzen in pflegesensitiven Bereichen in Krankenhäusern (Pflegepersonaluntergrenzen-Verordnung – PpUGV).

Und in der aktuellen Berichterstattung gibt es offensichtlich schon erste Anzeichen, dass die Entwicklungen in eine solche Richtung gehen können. Dazu aus dem Artikel Pflegepersonaluntergrenzen führen zu Absenkung des Personalschlüssels: »Derzeit führen die Pflegepersonaluntergrenzen in Deutschland auch zu einer Absenkung des Personalschlüssels in der Intensivmedizin. Darauf hat der Generalsekretär der Deutschen Gesellschaft für Internistische Intensivmedizin und Notfallmedizin (DGIIN), Uwe Janssens, im Rahmen der Jahrestagung der DGIIN hingewiesen … „Ich habe von einem anonymisierten Hilferuf aus der Intensivstation eines Krankenhauses gehört, das in der Nacht einen Pflegeschlüssel von einer Pflegefachkraft pro zwei Intensivpatienten hatte“, sagte Janssens. „Die Verwaltung des Hauses hat dann angewiesen, den Schlüssel auf den geltenden Grenzwert von 1:3 abzusenken.“ Die guten Krankenhäuser müssten sich nun also an den schlechten orientieren. „Ich finde das skandalös“, sagte Janssens. „Denn wir wissen aus Studien, dass sich die Mortalität auf einer Intensivstation erhöht, wenn sich der Pflegeschlüssel verschlechtert.“«

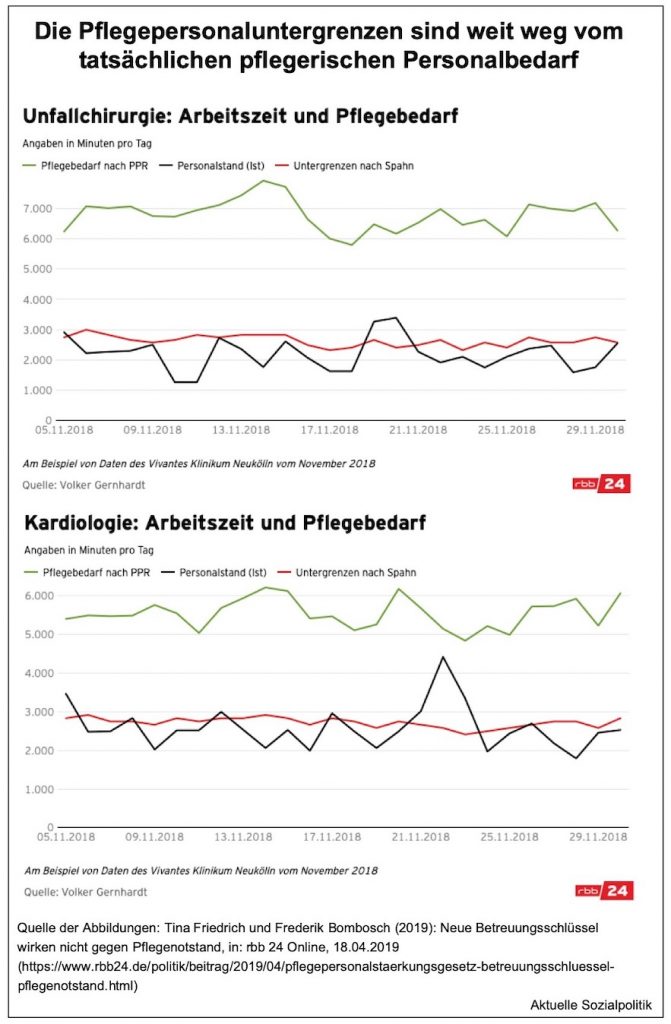

Und wir sollten an dieser Stelle daran erinnern, dass die Pflegepersonaluntergrenzen eben Untergrenzen sind, die gleichsam ein von vielen kritisiertes Minimum abbilden, nicht etwa die Personalanforderungen für eine fachlich fundierte Pflege. Dazu bereits im April dieses Jahres Tina Friedrich und Frederik Bombosch mit ihrem Beitrag Neue Betreuungsschlüssel wirken nicht gegen Pflegenotstand. Am Beispiel des Städtischen Klinikums Brandenburg an der Havel: »Die Pflegekräfte sind weiterhin überlastet. Notwendige Arbeit bleibt auf der Strecke, rechnet Betriebsrat Andreas Kutsche vor. Was gute Pflege ist, wird im Städtischen Klinikum durch ein wissenschaftlich erarbeitetes System mit festgelegten Minutenwerten für jede Pflegetätigkeit definiert. Doch in der Praxis bleibt selten genug Zeit dafür. Für die Pflegeleistungen, die dokumentiert werden – Waschen, Medikamentengabe oder ein Toilettengang –, hätten in manchen Schichten eigentlich zwei Pflegekräfte mehr im Dienst sein müssen, sagt Kutsche. „Das bedeutet, dass die Arbeit entweder gehetzt oder nicht vollständig geleistet wird. Es bleibt zu wenig Zeit für die Patienten.“ Damit sich im Alltag etwas ändert, müssten die Krankenhäuser deutlich mehr Personal einstellen.«

»Das Problem: Die Untergrenzen orientieren sich an den 25 Prozent der am schlechtesten besetzten Kliniken in Deutschland – und nicht etwa am eigentlichen Pflegebedarf. Das kritisiert auch Volker Gernhardt, ehemaliger Betriebsrat bei Vivantes Neukölln. Er hat akribisch Daten zusammengetragen: Bettenbelegung, Dienstpläne, Pflegebedarfskalkulationen.«

➔ Es gibt bislang keine einheitlichen Standards für die Berechnung des Pflegebedarfs. Manche Krankenhäuser nutzen die Prognose der Pflegepersonal-Regelung (PPR), andere benutzen das Dokumentationssystem Leistungserfassung in der Pflege (LEP). Beide Systeme bemessen Pflegeleistungen anhand der Zeit, die sie in Anspruch nehmen – also zum Beispiel zwanzig Minuten für eine gründliche Körperwäsche. Aus Sicht von Experten kalkuliert die PPR allerdings zu geringe Minutenwerte für gute Pflege. Daran sollte man sich erinnern, wenn man sich die folgende Abbildung anschaut:

»Die Erkenntnis aus Gernhardts Recherche: Vor der Einführung der neuen Betreuungsschlüssel war auf der Unfallchirurgie von Vivantes Neukölln gerade einmal so viel Personal anwesend, um etwa 30 bis 40 Prozent der erforderlichen PPR-Pflegeminuten zu leisten. Jede Minute mehr für die Pflege bedeutet deshalb Überstunden für die Pflegekräfte. Anders ausgedrückt: Für gute Pflege bräuchte es mindestens doppelt so viele Pflegekräfte pro Schicht.« Sein Fazit: „Wenn man gesetzlich festschreibt, dass wir künftig unsere Patienten nur noch mit 40 Prozent dessen versorgen, was sie brauchen, dann muss sich diese Gesellschaft fragen, was sie mit ihren Kranken anstellt.“ Und was sagt Vivantes zu den Berechnungen? »Vivantes kommentiert diese Zahlen … schriftlich mit dem Hinweis darauf, dass die PPR eine veraltete Methode sei, die von dem Unternehmen nicht länger angewendet werde.«

Aber auch eine andere, ebenfalls hoch problematische Entwicklung lässt sich derzeit beobachten – dass die Personaluntergrenzen schlichtweg nicht eingehalten werden (können): So berichtet Christoph Rybarczyk unter der Überschrift Hamburgs Krankenhäuser drohen mit Schließung von Stationen: »Patienten müssen sich darauf einstellen, dass Hamburger Krankenhäuser in Zukunft immer häufiger Notaufnahmen schließen oder ganze Stationen sperren. Die Gründe sind nach Angaben der Hamburgischen Krankenhausgesellschaft (HKG) bürokratische Vorgaben und eine verfehlte Gesundheitspolitik. HKG-Geschäftsführerin Dr. Claudia Brase machte … auch den Senat dafür mitverantwortlich. Sie forderte Gesundheitssenatorin Cornelia Prüfer-Storcks (SPD) auf, die auch auf Hamburger Betreiben eingeführten Personaluntergrenzen für Pflegekräfte zu überprüfen.« Und weiter: »Brase sagte, durch die neuen Vorgaben müsse jeden Tag jede Schicht genau dokumentiert werden. „Diese Zeit fehlt den Mitarbeitern für Pflege.“ Der HKG-Vorsitzende Joachim Gemmel (Konzerngeschäftsführer von Asklepios) sagte: „Auch Hamburger Krankenhäuser sind jederzeit in der Lage, die Pflegepersonaluntergrenzen einzuhalten, indem Betten gesperrt und Patienten konsequent abgewiesen werden.“ Doch das könne niemand wollen.«

Die Geschäftsführerin der Hamburgischen Krankenhausgesellschaft (HKG), Claudia Blase, legt den heuten schon bestehenden Pflegenotstand offen, wenn sie ausführt: »Wenn jetzt auf einer Intensivstation eine Pflegekraft rechnerisch zweieinhalb Patienten versorge und es ab 2020 nur zwei seien dürften, brauche man deutlich mehr Personal. Das sei nicht da, also müsse man zunächst zeitweise Stationen schließen.«

Wie eine Erhebung für das erste Quartal des Jahres 2019 zeigt, kommen die Hamburger Krankenhäuser nur in 83 Prozent der Fälle auf die geforderte Zahl an Pflegekräften in den vier „pflegesensitiven“ Bereichen Intensivmedizin, Kardiologie, Geriatrie und Unfallchirurgie.

Etwas andere Zahlen findet man in diesem Bericht: Pflege-Untergrenzen in Kliniken zeigen Wirkung: »Die meisten Hamburger Krankenhäuser halten sich nach Einschätzung der Gesundheitsbehörde zum großen Teil an die neuen Vorgaben. Hamburg ist deutschlandweit das erste Bundesland, das darüber öffentlich Auskunft gibt: Nach Angaben von Gesundheitssenatorin Cornelia Prüfer-Storcks (SPD) haben 90 Prozent der Kliniken in der Hansestadt die Vorgaben eingehalten, zehn Prozent haben es nicht geschafft und mussten deshalb Betten sperren – haben also weniger Patienten aufgenommen.«

Jörn Straehler-Pohl kommentiert unter der Überschrift Personal-Untergrenzen in der Pflege machen Sinn: »Es ist die alte Leier von Arbeitgebern. Egal ob es um den Mindestlohn geht oder wie jetzt um die Personal-Untergrenzen: Immer die gleichen Warnungen, dass die Unternehmen – in diesem Fall die Krankenhäuser – damit überfordert werden … Die Politik ist in diesem Fall klüger als die Unternehmen. Denn sie schützt mit den Personal-Untergrenzen die Pflegekräfte vor andauernder Überforderung und damit die Patienten vor schlechter Versorgung. Und langfristig hilft die Politik damit auch den Krankenhäusern. Weil der Ruf der Pflege besser wird und sich hoffentlich mehr junge Menschen für den Beruf interessieren. Und Pflegekräfte häufiger bis zur Rente in ihrem Job arbeiten können.« Dann aber kommt ein Passus, wo der Wunsch Vater der Ausführungen war: »Natürlich gibt es aber auch einen Haken. Denn die Untergrenzen bedeuten tatsächlich, dass Betten gesperrt werden müssen und Patienten länger auf einen Krankenhaustermin warten müssen, wenn nicht genügend Pflegekräfte auf Station sind – nicht bei Notfällen, aber bei planbaren Operationen. Doch das ist allemal besser, als überforderte und ausgebrannte Pflegekräfte, die keine Zeit mehr haben für ihre Patienten.«

Dass Patienten, die auf den Intensivstationen liegen, nun zu den absoluten Notfällen gehören, leuchtet jedem ein. Und auch für diesen Bereich gelten Pflegepersonaluntergrenzen – und mithin die Sanktionen, die für das Unterschreiten dieser Grenzen vorgesehen sind.

So müssen Krankenhäuser zum Beispiel in der Nachtschicht einen Personalschlüssel von einer Pflegefachkraft pro drei Intensivpatienten einhalten. »Die Grenzwerte könnten schon heute nicht mehr erfüllt werden«, so wird der Generalsekretär der Deutschen Gesellschaft für Internistische Intensivmedizin und Notfallmedizin (DGIIN), Uwe Janssens, zitiert. »Denn es gebe das dafür notwendige Pflegepersonal auf dem Markt nicht. Die Konsequenz sei, dass Betten gesperrt werden müssten. „Wir wissen nicht, wie wir damit umgehen sollen“, betonte der DGIIN-Generalsekretär. „Jeden Morgen kriegen wir eine Wasserstandsmeldung, wie viele Betten wir heute belegen können.“«

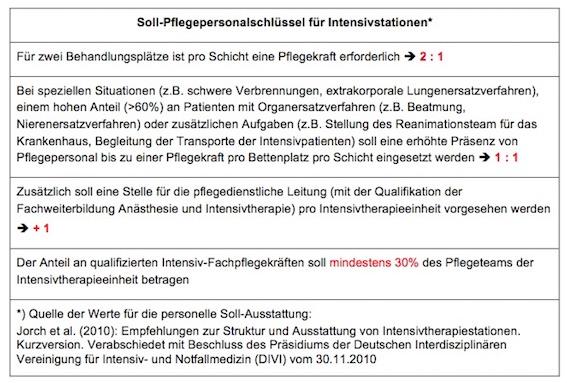

Und man sollte an dieser Stelle daran erinnern, dass die derzeit so schwierig bis unmöglich zu realisierenden Pflegepersonalschlüssel nicht den Mindeststandards entsprechen, wie sie beispielsweise für die Intensivstationen seitens der Fachgesellschaft schon vor Jahren operationalisiert worden sind. Bereits in dem am 31. August 2017 veröffentlichten Beitrag Immer diese Studien. Und die so wichtige Kritik daran. Die Intensivpflege in deutschen Krankenhäusern als Beispiel kann man diese Übersichtsdarstellung finden:

Zwar würde eine 2:1-Besetzung im Tagdienst von Intensivstationen (die allerdings erst ab dem 1.1.2021 vorgesehen ist, denn gegenwärtig sind es 2,5 zu 1 und in der Nachtschicht sogar 3,5:1) der Empfehlung der für die Intensivmedizin zuständigen Deutschen Interdisziplinären Vereinigung für Intensiv- und Notfallmedizin (DIVI), aber dieser Wert gilt nur für Regelfälle. Für Patienten in besonderen Situationen (zum Beispiel Beatmung) hält die DIVI aus fachlicher Sicht eine 1:1-Besetzung oder mehr für notwendig.

Pflegepersonaluntergrenzen sind „Pflegepersonal-zu-Patienten-Relationen“ (Nurse-to-Patient Ratios), die als Mindestbesetzungsvorgaben verwendet werden. Zu diesen Relationen vgl. grundsätzlich die Studie von Simon und Mehmecke (2017):

➔ Michael Simon und Sandra Mehmecke (2017): Nurse-to-Patient Ratios: Ein internationaler Überblick über staatliche Vorgaben zu einer Mindestbesetzung im Pflegedienst der Krankenhäuser. Working Paper der Forschungsförderung der Hans-Böckler-Stiftung Nr. 27, Düsseldorf, Februar 2017

Die Studie hat aufzeigen können, dass in mehreren Staaten ein staatliches Regulierungssystem Nurse-to-Patient Ratios eingeführt wurde. Allerdings umfassen die eingeführten Regulierungssysteme deutlich mehr Aspekte als nur die Vorgabe von Mindestbesetzungen. Damit soll verhindert werden, dass die Mindestbesetzungsvorgaben zu Obergrenzen werden.So werden Krankenhäuser darüber hinaus verpflichtet, Verfahren einzuführen und anzuwenden, um den Pflegebedarf aller Patienten zu ermitteln und entsprechend des ermittelten Bedarfs über die Mindestbesetzungsvorgaben Pflegepersonal vorzuhalten.

Ein ganz besonderer Bereich der Intensivmedizin und -pflege hat nicht erst seit Beginn dieses Jahres erhebliche Schwierigkeiten mit Personalvorgaben den Pflegebereich betreffend: die neonatologischen Intensivstationen. Denn hier wurden bereits 2013 in einer Neufassung der Neonatologie-Richtlinie erstmals für neonatologische Intensivstationen der Perinatalzentren des Level 1 und 2 festgelegt.

Vgl. dazu im Original die aktuelle Fassung der Richtlinie und dabei vor allem die dort vorfindbare Anlage 2, in der die Mindestvorgaben für die unterschiedlichen Versorgungsstufen beschrieben werden:

➔ Anlage 2 der Qualitätssicherungs-Richtlinie Früh- und Reifgeborene (QFR-RL): Anforderungen an die Struktur-, Prozess und Ergebnisqualität in den Versorgungsstufen

Für neonatologische Intensivstationen der höchsten Versorgungsstufe – also Perinatalzentren des Levels 1 – werden hinsichtlich des pflegerischen Personals beispielsweise folgende Mindestvorgaben formuliert, die – eigentlich – bereits ab dem 1. Januar 2017 einzuhalten sind:

➞ Der Pflegedienst der neonatologischen Intensivstation der Einrichtung muss aus Gesundheits- und Kinderkrankenpflegerinnen oder Gesundheits- und Kinderkrankenpflegern bestehen.

➞ 40 Prozent der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter des Pflegedienstes (bezogen auf Vollzeitäquivalente) müssen eine Fachweiterbildung im Bereich „Pädiatrische Intensivpflege“ abgeschlossen haben.

➞ In jeder Schicht soll eine Gesundheits- und Kinderkrankenpflegerin oder ein Gesundheits- und Kinderkrankenpfleger mit der Fachweiterbildung eingesetzt werden.

Und dann kommen die Personalschlüssel, die nach dem Schweregrad differenziert werden:

➞ 1:1 bei intensivtherapiepflichtigen Frühgeborenen mit einem Geburtsgewicht < 1500 g

➞ 2:1 bei intensivüberwachungspflichtigen Frühgeborenen mit einem Geburtsgewicht < 1500 g.

Und weiter: »Eine dokumentierte Erfüllungsquote von mindestens 95 % aller Schichten des vergangenen Kalenderjahres gilt als Nachweis der Erfüllung der Anforderungen an den Personalschlüssel. Es dürfen nicht mehr als zwei Schichten, in denen die in der Richtlinie vorgegebenen Personalschlüssel nicht erfüllt werden … direkt aufeinanderfolgen.«

Und nun werden wir in diesen Tagen mit solchen Meldungen konfrontiert: Krankenhäuser wollen Lockerung der Personalvorgaben für Frühgeborenenversorgung: »Die Deutsche Krankenhausgesellschaft (DKG) sieht die Versorgung von Frühgeborenen akut gefährdet. Grund sind die Pflegepersonalanforderungen auf den neonatologischen Intensivstationen zum 1. Januar dieses Jahres. Deshalb hat die DKG für die Sitzung des Gemeinsamen Bundesausschusses (G-BA) am kommenden Donnerstag (20. Juni) einen Antrag zur Anpassung der Qualitätssicherungsrichtlinie Früh- und Reifgeborene (QFR-RL) eingebracht.« Der Hauptgeschäftsführer der DKG, Georg Baum, wird mit diesem entlarvenden Satz zitiert:

„Wenn von 211 Perinatalzentren 191 die Anforderungen nicht erfüllen können, müssen die Anforderungen an die Realität und Machbarkeit angepasst werden.“

Ursächlich für das Nicht-Einhalten der (wohlgemerkt) Mindestvorgaben das Pflegepersonal betreffend sei nicht fehlender Wille in den Krankenhäusern, sondern laut Georg Baum »objektive Gegebenheiten: die fehlende Verfügbarkeit von qualifiziertem Personal auf dem Arbeitsmarkt, unkalkulierbares Patientenaufkommen und unvorhersehbarer Personalausfall. Gründe, auf die das Krankenhaus praktisch keinen Einfluss habe.«

Aber führt nicht das Unterschreiten der Personalmindestvorgaben zu einer gefährlichen Versorgungslage? Der Krankenhaus-Funktionär kehrt die Argumentation um: »Laut Baum können die Anforderungen an die Versorgungsrealität der Krankenhäuser angepasst werden, ohne dass die Versorgung auf den Kinderintensivstationen beeinträchtigt wird. Denn die größte Gefährdung für die Säuglinge sei der Weitertransport zu anderen Zentren, wenn aufgrund der zu engen und restriktiven Anwendung der Personalvorgaben Intensivplätze abgemeldet werden müssten. Normative Vorgaben dürften nicht zur lebensbedrohlichen Falle für Frühchen werden, so der DKG-Hauptgeschäftsführer.«

Und was fordern die Klinikvertreter? Man möchte „den Flexibilitätskorridor erweitern“. Konkret: »Das von der extrem hohen Mindestanforderung einer 1:1 bzw. 1:2 Besetzung mit Pflegefachpersonal nur in maximal zwei Schichten abgewichen werden könne, sei eine viel zu enge Vorgabe.

Aber diese Vorgaben gelten doch schon seit dem 1. Januar 2017, wird sich der eine oder andere erinnern. Da muss man anmerken: eigentlich sollten sie es. Denn: Der Gemeinsame Bundesausschuss (G-BA) hatte Ende 2016 eine „Übergangsregelung“ für die Personalanforderungen in der neonatologischen Intensivpflege beschlossen, die zum Jahresende 2019 ausläuft. Ab dem 1. Januar 2020 müssen die beschriebenen und vor Jahren beschlossenen Mindestvorgaben nun zwingend auf neonatologischen Intensivstationen eingehalten werden (vgl. dazu auch DKG fordert Korrekturen bei Pflegepersonalvorgaben).

Es knirscht und blockiert derzeit also an vielen Stellen. Aber wie immer gibt es auch in diesem Fall Akteuere, die dem ganzen Drama durchaus positive Seiten abgewinnen können, auch wenn sie das sicher nicht offen zugeben werden. Gemeint sind die Apologeten einer gewaltigen „Bereinigung“ der Krankenhauslandschaft in Deutschland. Das meint vor allem eine deutliche Reduktion der Zahl der Krankenhäuser und der Krankenhausbetten sowie eine möglichst weitgehende Zentralisierung der Krankenhausversorgung. „Abbau von Überkapazitäten“ heißt das dann immer.

Aus diesem Lager kommen dann solche „Diagnosen“: »Deutschland hat eines der teuersten Gesundheitssysteme weltweit. Ökonomen monieren, dass Patienten trotzdem schlechtere Leistungen bekommen als anderswo. Jetzt sollen Kliniken durch Wettbewerb zum Aufgeben gezwungen werden«, berichtet Tobias Kaiser in seinem Artikel Nur „systemrelevante“ Kliniken sollen überleben aus dem Januar 2019. Er zitiert den Chef des Verbandes der AOKen, Martin Litsch, mit diesen Worten: »Jede vierte Klinik in Deutschland sei überflüssig und könne geschlossen werden, diagnostizierte der Kassen-Manager.«

»Die Diskussion um die Zukunft der Krankenhäuser hierzulande dreht sich seit Jahren im Kreis: Kassen und Ökonomen fordern regelmäßig, Kliniken sterben zu lassen, um die Kosten für Krankenversicherte zu senken und schlechte Abteilungen auszusieben. Krankenhausverbände, Kommunen und Bundesländer wehren sich allerdings mit Vehemenz gegen die unpopulären Schließungen.«

Und die Riege der Unternehmensberater ist eifrig dabei, einer flächendeckenden Bereinigung der Krankenhauslandschaft das Wort zu reden: »Die Unternehmensberatung PwC fordert, „systemrelevante“ Kliniken zu identifizieren und nur diese künftig vor Schließungen zu schützen. Alle anderen Häuser sollen gezwungen sein, sich im Wettbewerb zu behaupten – und bei Verlusten letztlich zu schließen.« Dazu ausführlicher:

➔ PricewaterhouseCoopers (2018): Das deutsche Gesundheitswesen auf dem Prüfstand. Entwicklung eines Therapieplans, November 2018.

Wenn die (natürlich von fachkundigen Beratern als solche kategorisierten) „systemrelevanten“ Krankenhäuser Verluste machen, sollen sie weiterhin durch öffentliche Gelder gestützt werden. Alle anderen Einrichtungen müssten sich aus eigener Kraft am Markt behaupten, ohne dass Kommunen oder Bundesländer ihre schützende Hand über die Häuser halten.

»Die Berater hoffen, dass dadurch ein Sterben von Kliniken in Gang gesetzt wird: „Dies würde eher Ballungszentren und Großstädte betreffen, da es in diesem Umfeld meist Wettbewerber gibt“, heißt es in dem Papier.« Und zu diesem erhofften Kliniksterben beitragen könnte nun (sicher ungewollt) die Pflegepersonaluntergrenzen, wenn sie denn dazu führen, dass die Kliniken erhebliche materielle Sanktionen erfahren, also Umsatzausfälle aufgrund nicht mehr belegbarer Behandlungsplätze.

Und das muss dann im Zusammenspiel mit einem anderen Mechanismus gesehen werden, der einen Teil der Krankenhäuser ebenfalls unter Druck setzt und die seit dem grundlegenden Wandel der Krankenhausfinanzierung über die Einführung eines auf DRGs basierenden Fallpauschalensystems in den 2000er Jahren beobachtbare Spezialisierungs- und Konzentrationswelle weiter befeuern wird: die Mindestmengenregelung. Dahinter steht eine erst einmal nachvollziehbare Logik: Schwierige Operationen und Behandlungen sollen nur in Krankenhäusern durchgeführt werden, die dafür die nötige Erfahrung haben. Im Mittelpunkt steht dabei die Sicherheit der Patienten, denn je mehr Menschen mit einer bestimmten Krankheit in einer Klinik behandelt werden, desto seltener treten Komplikationen und Todesfälle auf.

Allerdings verfehlten im Jahr 2017 fast 40 Prozent der Kliniken eine oder sogar mehrere der vorgeschriebenen Mindestfallzahlen. Aber, so kann man es diesem Artikel entnehmen: Müssen kleinere Kliniken bald schließen?: »Ab diesem Jahr müssen Krankenhäuser schon im Vorhinein angeben, ob sie die Vorgaben erreichen werden. Wenn nicht, dürfen sie die Behandlungen nicht mehr anbieten. Tun sie es doch, sollen die Krankenkassen das nicht bezahlen. Manche Klinik steht nun vor der Entscheidung, Operationen aus dem Programm zu nehmen und damit Geld zu verlieren, oder aber die Zahl der geplanten Eingriffe zu steigern, um doch noch die Mindestfallzahlen zu erreichen.« Das wiederum kann auch eine echte Gefahr für Patienten bedeuten, da ein Anreiz gesetzt wird, die Fallzahlen wie auch immer zu steigern, nur um einen Schwellenwert zu erreichen. Ein Dilemma – und auch die logische Antwort darauf würde das Ausgangsproblem für viele Kliniken weiter verschärfen: Der sicherste Weg, um das Risiko auszuschließen oder zu verringern, wäre eine eine deutliche Erhöhung der Mindestmengen.

Das alles fügt sich ein in das Bestreben bedeutsamer Akteure im Gesundheitswesen: Der AOK-Bundesverband etwa forderte bei der Präsentation des Krankenhaus-Reports 2018 eine stärkere Zentralisierung der Strukturen in Deutschland (vgl. dazu den AOK-Bundesverband: Krankenhausstrukturen in Deutschland müssen zentralisiert werden). In diesem Kontext Martin Litsch, Vorstandsvorsitzender des AOK-Bundesverbandes: „Ein deutlicher Schritt wäre es bereits, wenn zukünftig Kliniken mit mehr als 500 Betten nicht mehr die Ausnahme, sondern die Regel in der Krankenhauslandschaft bilden.“

Und hier spielen auch die Pflegepersonaluntergrenzen ihre ganz eigene Rolle, denn naturgemäß haben es die kleineren Häuser schwerer als die ganz großen Kliniken, die Vorgaben durchgängig und infolgedessen ohne die finanziellen Sanktionen umzusetzen. Auch der AOK-Bundesverband sieht das und ist (theoretisch) konsequent: Die Zentralisierungsdiskussion betrifft auch die Pflegekräfte, so der AOK-Bundesverband. „Wir haben nicht genügend Personal, um alle heute existierenden Klinikstandorte so auszustatten, dass sinnvolle Personalanhaltszahlen oder Personaluntergrenzen gut umgesetzt werden können. Dieses Personal wird auch nicht kurzfristig auf dem Arbeitsmarkt verfügbar sein, egal ob es 8.000 oder 80.000 sind“, wird Martin Litsch zitiert. Auch deshalb ist die Zentralisierung der Krankenhausstrukturen sinnvoll. Ob das dann natürlich in der wirklichen Wirklichkeit mit dem Umverteilen des Pflegepersonals so funktioniert wie in der schnittigen Powerpoint-Vortragswelt, das sei hier mal dahingestellt, soll aber mit einem sehr großen Fragezeichen versehen werden. Und ob wirklich allen bewusst ist, dass das Rasieren bestehender Infrastrukturen immer einhergeht mit der sicheren Perspektive, dass man das nie wieder wird rückgängig machen können?