Endlich wird intensiver diskutiert über die Situation in der Altenpflege und den offensichtlichen Handlungsbedarf, den wir hier haben. Während in vielen Medien vor allem skandalisierende Berichte über die Arbeitsbedingungen des Pflegepersonals angeboten werden, versucht die Politik, dem allerdings nicht mehr geneigtem Publikum zu signalisieren, wir tun was bzw. genauer: wir wollen was tun, wenn wir in die Pötte kommen mit der Neuauflage der zwischenzeitlich ordentlich geschrumpften Großen Koalition.

In dem derzeit den SPD-Mitgliedern zur Zustimmung oder Ablehnung vorliegenden Entwurf eines Koalitionsvertrages vom 07.02.2018 findet man mit Blick auf die Altenpflege diese Versprechungen: »Wir werden die Arbeitsbedingungen und die Bezahlung in der Alten- und Krankenpflege sofort und spürbar verbessern. Es werden Sofortmaßnahmen für eine bessere Personalausstattung in der Altenpflege und im Krankenhausbereich ergriffen und dafür zusätzliche Stellen zielgerichtet gefördert. In der Altenpflege sollen die Sachleistungen kontinuierlich an die Personalentwicklung angepasst werden. In einem Sofortprogramm werden wir 8.000 neue Fachkraftstellen im Zusammenhang mit der medizinischen Behandlungspflege in Pflegeeinrichtungen schaffen. Der dafür erforderliche finanzielle Mehraufwand soll durch eine Vollfinanzierung aus Mitteln der Gesetzlichen Krankenversicherung (GKV) erfolgen. Dem Sofortprogramm werden weitere Schritte folgen.«

Die überwiegend kritische Diskussion hat sich vor allem aufgehängt an den bereits im Ergebnispapier der Sondierer vom 12.01.2018 vereinbarten 8.000 neuen Fachkraftstellen (für die „medizinische Behandlungspflege“, was mit der Absicht einer Kostenverlagerung auf die Krankenversicherung verstanden werden muss). Dazu bereits der Beitrag Umrisse einer GroKo neu. Teil 3: Gesundheitspolitik und Pflege vom 15. Januar 2018. Die Kritik entzündete sich zum einen an der Tatsache, dass die genannten 8.000 Stellen – wenn man sie denn überhaupt besetzen könnte – angesichts von mehr als 13.000 Pflegeeinrichtungen nicht mehr als ein Tropfen auf dem heißen Stein wären. Nun könnte man aber der GroKo in Gründung zugute halten, dass sie ja auch noch mehr angekündigt hat, weiteres zusätzliches Personal und vor allem soll allen in der Altenpflege in Zukunft besser bezahlt werden. Unabhängig davon, dass gerade die Pflege ein Lied davon singen kann, was es beutetet, wenn man im Raum der politischen Verbesserungsversprechungen am ausgestreckten langen Arm verhungert, stellt sich hier sofort eine ganz wichtige Frage – gesetzt den Fall, es käme zu dieser Aufwertung der Pflege: Was kostet das und vor allem – wer soll das bezahlen?

Man kann und muss derzeit ausgehen vom gegebenem System der Pflegefinanzierung – und das offenbart sofort das ganze Dilemma: Wir haben mit Blick auf die gesamten Pflegekosten, die bei einer Heimunterbringung anfallen, eben nicht einen Kostenträger, sondern eine Mischfinanzierung. Ein Teil der in Form von Pflegesätzen anerkannten und höchst individuellen Kosten eines Pflegeheimes werden aus der Pflegeversicherung bezahlt in Abhängigkeit vom jeweiligen Pflegegrad des Betroffenen. Aber die Pflegeversicherung deckt nicht die gesamten Kosten ab, sie ist noch nicht einmal – wie man immer wieder lesen oder hören muss – eine Teilkaskoversicherung. Denn die würde so funktionieren, wie wir das aus dem Autoversicherungsbereich kennen: Die Rechnung – ob nun 1.000 oder 5.000 Euro – wird im Schadensfall zur Regulierung beim Versicherer eingereicht und der begleicht sie nach Abzug eines vorher vereinbarten festen Eigenanteils des Versicherten. Die Pflegeversicherung hingegen funktioniert als Teilleistungsversicherung, sie übernimmt einen vorher festgelegten und nur unregelmäßig dynamisierten (nach dem § 30 SGB XI „prüft“ die Bundesregierung alle drei Jahre Notwendigkeit und Höhe einer Anpassung der Leistungen der Pflegeversicherung und die ist dann auch noch durch die Lohnentwicklung gedeckelt) festen Betrag, beispielsweise bei Heimunterbringung im höchsten Pflegegrad (5) sind das derzeit 2.005 Euro pro Monat.

Wenn die im individuellen Pflegesatz des Heimes nun aber vereinbarten Pflegekosten höher sind als der Maximalbetrag aus der Pflegekosten, dann muss eine andere Finanzierungsquelle herangezogen werden. Die Heimbewohner. Die müssen die Differenz zwischen den zugestandenen Pflegekosten des Heimes und dem, was aus der Pflegekasse geleistet wird, selbst bezahlen. Das schlägt sich dann nieder im „EEA“, dem „einrichtungseinheitlichen Eigenanteil“. Die Differenz bei den Pflegekosten wird also auf alle Heimbewohner umgelegt und muss von diesen getragen werden. Im Mai 2017 waren das ausweislich des Barmer Pflegereport 2017 über alle Heime mit einer erheblichen Streuung im Durchschnitt 587 Euro pro Monat.

Aber damit ist noch lange nicht Schluss für den Heimbewohner, seine Angehörigen oder ggfs. den Sozialhilfeträger, der immer dann einspringen muss, wenn nichts mehr bei den Betroffenen zu holen ist: Separat von den Pflegesätzen werden dann für jedes Heim die Entgelte für Unterkunft und Verpflegung festgelegt, die von den Bewohnern alleine zu tragen sind (§ 87 SGB XI). Und wir sind noch nicht durch, ein weiterer Posten fehlt abschließend für die Bestimmung des zu zahlenden Gesamtheimentgelts, aber dieser Posten ist nicht Gegenstand der Pflegesatzverhandlungen: die gesondert berechenbaren Investitionskosten, die ebenfalls ausschließlich auf die Heimbewohner umgelegt werden. Es handelt sich um Ausgaben eines Heimbetreibers für Anschaffungen von längerfristigen Gütern, z. B. das Gebäude oder die Ausstattung. Hierzu gehören Kosten für Gebäudemieten, Finanzierungskosten, Leasingaufwendungen, Abschreibungen und Instandhaltungskosten.

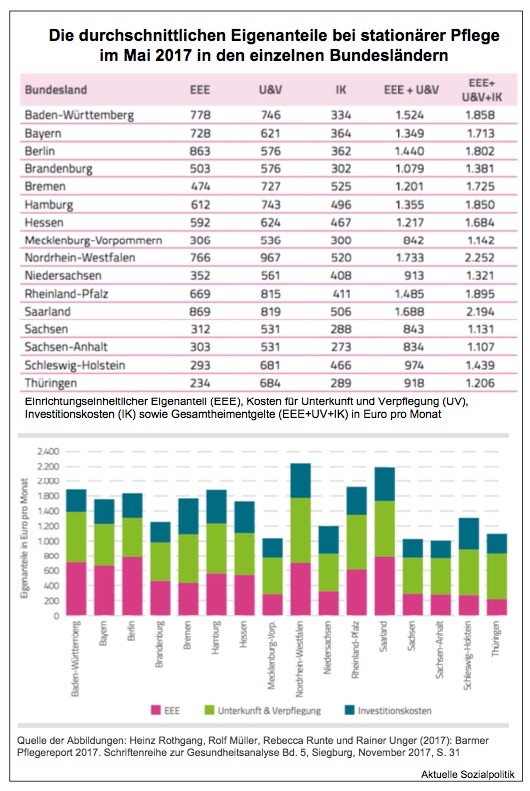

Machen wir das an den Durchschnittsbeträgen aus dem Mai 2017 deutlich: Zu den bereits genannten 587 Euro/Monat für den „einrichtungseinheitlichen Eigenanteil“ (EEA) kamen weitere 703 Euro für Unterkunft und Verpflegung (UV) und dann noch weitere 401 Euro pro Monat für die Investitionskosten (IK). Summa summarum ergibt das einen durchschnittlichen Eigenanteil der Betroffenen von 1.691 Euro pro Monat. Wohlgemerkt, alles Durchschnittsbeträge, die individuell oft noch weitaus höher ausfallen.

Die Abbildung am Anfang des Beitrags verdeutlicht in einer Übersicht gegliedert nach den Bundesländern, wie sich dort die durchschnittlichen Beträge für die einzelnen Posten, die das von den Pflegebedürftigen zu tragende Gesamtheimentgelt bestimmen, darstellen.

Und man muss an dieser Stelle eindringlich hervorheben, was es im bestehenden System bedeutet, wenn die Politik jetzt beispielsweise – was alle begrüßen würden – die Arbeitsbedingungen für das Personal dadurch verbessert, dass die Löhne der Pflegekräfte angehoben werden. Wenn man am System nichts ändert, dann müssen die notwendigerweise damit verbundenen höheren Kosten ausschließlich, also zu 100 Prozent, von den betroffenen Heimbewohnern getragen werden. Vgl. dazu bereits den Beitrag Eine bessere Bezahlung der Altenpflegekräfte und mehr von ihnen. Alle wollen das, alle versprechen es. Dann muss man aber auch Konsequenzen ziehen. Im System. Umfassend und schnell vom 28. Januar 2018.

In diesem Beitrag soll es aber vor allem um einen ganz bestimmten Teil der von den Betroffenen selbst zu finanzierenden Pflegeheimkosten gehen – den „Investitionskosten“. Nun ist es sicher mehr als gewöhnungsbedürftig, wenn man zur Kenntnis nehmen muss, dass Pflegebedürftige im Vergleich beispielsweise zu Hotelkunden „doppelt“ bezahlen müssen. Wenn Sie als Gast in ein Hotel einchecken, dann bezahlen Sie beispielsweise 100 Euro für eine Übernachtung. Damit muss das Hotel seine Kosten decken. Zu denen natürlich auch die Investitions- und sonstige Sachkosten des Hauses gehören. Im Pflegeheim zahlt der Heimbewohner vollständig die Kosten der „Unterkunft und Verpflegung“ (UK) und separat ebenfalls vollständig die „Investitonskosten“ (IK) des Hauses.

Nun muss mit Blick auf die besonders problematische Rolle der vollständig auf die Bewohner umlegbaren Investitionskosten bedenken, dass die Pflegekosten (und damit die Höhe des EEA) sowie die Kosten der Unterkunft und Verpflegung (UK) Gegenstand der Pflegesatzverhandlungen zwischen den Kostenträgern und den Heimbetreibern sind (zu den daraus resultierenden Pflegesätzen vgl. § 84 SGB XI sowie § 85 zum Verfahren). Damit verbunden ist eine andere Transparenz als bei den Investitionskosten, denn hier gilt: Sie sind nicht Bestandteil der Pflegesatzverhandlungen und werden von den Betreibern der Einrichtungen veranschlagt – und sie sind in der Regel nicht einsehbar.

Die Investitionskosten (IK) – die gesetzliche Regelung findet man im § 82 SGB XI (Finanzierung der Pflegeeinrichtungen) – dienen der Refinanzierung der anfallenden Kosten für Gebäude und Anlagen, deren Alter und Zustand, sowie Baukosten und weitere Kosten in die Berechnung einfließen. Da sie sich in den letzten Jahren zu einem großen Kostenfaktor entwickelt haben, spricht man oft von einem „zweiten Heimentgelt“ neben den sogenannten „Hotelkosten“ für Unterkunft und Verpflegung.

Viele werden an dieser Stelle schon ahnen, wo das Kernproblem liegt – wie kann man verhindern, dass die Heimbetreiber über die von ihnen vorgelegte und nur begrenzt (bis gar nicht wie die Praxis oft zeigt) nachvollziehbare Berechnung Gewinne erwirtschaften auf Kosten der Zahlungsverpflichteten? Um eine Antwort vorwegzunehmen – man kann es kaum. Man denke hier nur an die legalen Möglichkeiten, die Heimbetreiber haben, zusätzliche Kosten, die letztendlich bei ihnen landen, allein dadurch zu produzieren, dass man mit Betriebs- und Immobiliengesellschaften operiert, mit Subunternehmen, mit überhöhten Preisen usw.

Dass auch andere hier Missbrauchspotenziale erkennen haben, kann man beispielsweise der Tatsache entnehmen, dass das Bundessozialgericht (BSG) im Jahr 2011 in mehreren Urteilen über die Möglichkeiten der Berechnung der Investitionskosten entschieden hat. Danach dürfen nur tatsächliche, bereits entstandene Kosten mit einfließen. Die bis dahin oft gehandhabte Vorfinanzierung geplanter Vorhaben oder die Erzielung von Gewinnen sind nicht zulässig, so die Rechtsprechung. Die aber wieder teilweise unterlaufen wurde, in dem man zugelassen hat, dass in gewissem Maße Pauschalierungen vorgenommen werden dürfen.

In Nordrhein-Westfalen ist zum 1. Januar 2017 eine veränderte Regelung zur Berechnung unter anderem der Höhe der Investitionskosten in Kraft getreten. Demnach dürfen ausschließlich Kosten umgelegt werden, die tatsächlich entstanden sind. Pauschalen und kalkulatorische Kosten, die bislang ebenfalls Bestandteil der Kostenberechnung sein konnten, sind nicht länger zulässig. In der Folge sanken die Investitionskosten im Vergleich.

Man muss diese wichtige Diskussion nicht nur, aber auch sehen vor dem Hintergrund, dass die Pflegeheimbranche seit Jahren ein beliebtes Investitionsfeld für Kapitalanleger und Renditejägern geworden ist. Vgl. dazu nur den Beitrag Bei den einen zu wenig, von dem anderen eine Menge. Die Altenpflege und das Kapital vom 7. November 2017 sowie Pflege-Business mit neuen Rekordmeldungen: Mit 1,1 Milliarden Euro kauft ein Private Equity-Investor einen Pflegeheimbetreiber vom 15. Dezember 2017. Daraus nur dieses eine Zitat: »Pflegeheime sind gefragte Anlageobjekte. Mit etwa drei Milliarden Euro übertraf das Gesamtinvestment 2016 die Ergebnisse des Vorjahres um beachtliche 255 Prozent. Große Portfoliokäufe von ausländischen Investoren, vorrangig aus Frankreich und Belgien, sorgten für diesen Rekordwert. Bemerkenswert dabei ist, dass Immobilien-Investoren wie etwa die Deutsche Wohnen ihr Geld nicht nur in die Gebäude, sondern zunehmend auch in das Betreibergeschäft stecken.«

Und dass es einen Zusammenhang gibt zwischen Pflegeheimen als Investitions- und Renditeerzielungsobjekte und den Arbeitsbedingungen des Personals, ist nicht nur für Deutschland belegt. Ein aktuelles Beispiel erreicht uns aus dem Nachbarland Frankreich. Auch dort gibt es massive Probleme im Altenpflegebereich – und mit Aktionen, von denen wir derzeit in Deutschland noch weit weg sind. »Immer mehr Altersheime und teilweise sogar einzelne Zimmer darin werden an private Investoren verkauft. Inzwischen haben viele französische Firmen in deutsche Einrichtungen investiert: Die französische Korian-Gruppe besitzt in beiden Ländern die meisten Pflegezimmer. Im September 2017 übernahm der französische Risikokapitalfonds Chequers Capital die insgesamt 46 Heime eines Hamburger Pflegekonzerns«, kann man dem Artikel Proteste in Frankreich: Im Rollstuhl auf die Demo von Annika Joeres entnehmen. Zu den Entwicklungen in Frankreich vgl. auch meinen Blog-Beitrag „Das System ist am Ende“: Pflegenotstand – und ein 24-Stunden-Streik der Pflegekräfte. Mit Unterstützung vieler Heimleiter. Nein, nicht in Deutschland vom 31. Januar 2018.

Wie haben sich diese Investitionskosten entwickelt? Dazu diese Übersicht Investitionskosten in Heimen sowie der Beitrag Entwicklung der Investionskosten von Pflegeheimen von Sebastian Meißner. Der weist in seinem Beitrag darauf hin, dass er für seine Analyse »Kostensätze von 10.838 stationären Pflegeeinrichtungen mit Investitionskosten zwischen 0,51 Euro im günstigsten und 44,02 Euro im teuersten Fall« analysiert hat. Eine wie man auf den ersten Blick schon erkennen kann gewaltige Streuung zwischen den einzelnen Einrichtungen.

Der Median lag 2017 in Deutschland bei 14,13 Euro pro Tag – in Westdeutschland waren es 14,95 Euro und in Ostdeutschland mit 9,95 Euro deutlich weniger. »Die niedrigen Investitionskostensätze der neuen Bundesländer sind einerseits durch die niedrigeren Kostenaufwendungen sowie andererseits auch durch die staatlichen Subventionen begründet, die zum Betreiben eines Pflegeheims in der Vergangenheit bereitgestellt wurden«, erläutert Meißner in seinem Beitrag.

Immer wieder geht es in den Diskussionen auch um die Frage der Trägerschaft der Heime. Hierzu liefert Meißner einige interessante Zahlen:

Auffallende Unterschiede bei der Höhe der Investitionskosten entstehen bei der Betrachtung der Art der Trägerschaft. Einrichtungen und Häuser, die privatwirtschaftlich betrieben werden, weisen mit einem Median von 15,52 Euro die höchsten Investitionskosten aus. Deren Anteil an der Gesamtzahl der analysierten Pflegeheime beträgt 44 Prozent. Die niedrigsten Investitionskosten werden in Einrichtungen der Städte und Kommunen fällig. Der Median dieser Häuser, die mit einem Marktanteil von unter vier Prozent weniger ins Gewicht fallen, beträgt 11,27 Euro. Den größten Anteil an der Gesamtzahl der ausgewerteten Pflegeheime machen mit 52 Prozent die Häuser gemeinnütziger Träger aus. Die täglichen Investitionskosten betragen in diesen Einrichtungen 12,44 Euro.

Die Darstellung sollte aufzeigen, dass die Finanzierung der Pflege nicht nur eine hoch komplexe Angelegenheit ist, die man bedenken muss, wenn man wohlfeil irgendwelche Verbesserungen in Aussicht stellt seitens der Politik, die dann aber im gegebenem System von anderen zu bezahlen sind. Gerade mit Blick auf die hier hervorgehobenen Investitionskosten, die bislang vollständig umgelegt werden auf die betroffenen Pflegebedürftigen, sollte jedem klar sein, dass das schon grundsätzlich ein Problem ist, vor allem aber dann eines wird, wenn mit den Pflegeheimen Renditen erwirtschaftet werden sollen (bzw. müssen).

Auch im politischen Raum wird das immer wieder aufgegriffen – und prallt ab an der Wand der Nicht-Befassung. Dazu als aktuelles Beispiel der Beitrag Personalausstattung in der Pflege als Thema im Bundestag: So geht es nicht weiter und es muss sich was ändern. Aber wie? vom 23. November 2017. Dort wurde über parlamentarische Initiativen im Deutschen Bundestag berichtet, konkret über zwei Anträge der Fraktion der Linken zur Verbesserung der Pflegesituation in Krankenhäuser und in der Altenpflege. Und in ihrem „Sofortprogramm gegen den Pflegenotstand in der Altenpflege“ (Bundestags-Drucksache 19/79 vom 20.11.2017) findet man im Forderungskatalog neben anderen Punkten diesen Hinweis:

5. einen Gesetzentwurf vorzulegen, um den gesetzlichen Vergütungsanspruch des Unternehmerrisikos für Einrichtungsbetreiber in § 84 Absatz 2 Sozialgesetzbuch XI zu streichen. Die von der Bundespolitik gesetzten Anreize, den betriebswirtschaftlichen Nutzen für Träger zu maximieren, sind Schritt für Schritt zurückzudrängen, denn sie sind nicht mit guter Pflege und guter Arbeit in Einklang zu bringen.

Im § 84 SGB XI geht es um die Bemessungsgrundsätze dessen, was Pflegeheime an Kosten ausweisen dürfen. In dem angesprochenen Absatz 2 dieses Paragrafen findet man die folgende Formulierung:

»Die Pflegesätze müssen leistungsgerecht sein … Die Pflegesätze müssen einem Pflegeheim bei wirtschaftlicher Betriebsführung ermöglichen, seine Aufwendungen zu finanzieren und seinen Versorgungsauftrag zu erfüllen unter Berücksichtigung einer angemessenen Vergütung ihres Unternehmerrisikos … Überschüsse verbleiben dem Pflegeheim.«

Was nun ist eine „angemessene Vergütung ihres Unternehmerrisikos“? Es wird jedem klar sein, dass das von einem gemeinnützigen Träger anders definiert wird als von einer international aufgestellten Kapitalanlagegesellschaft, die auch in Erdöl, Waffen oder Waschmaschinen investiert. Die eigentliche Grundsatzfrage lautet nicht – darf ein Pflegeheimbetreiber Überschüsse erwirtschaften. Das müssen auch gemeinnützig agierende Träger machen, um bestimmte Investitionen finanzieren zu können, wenn diese nicht durch eine öffentliche Förderung refinanziert werden können (die man schon vor Jahren beerdigt hat).

Es geht um die Frage, ob man es zulässt, wie das derzeit der Fall ist, dass man mit der Pflege alter Menschen Renditen erwirtschaften kann, die nicht der Pflege wieder zugute kommen (das wäre dann auch für eine Zweckbindung der Überschüsse im gemeinnützigen Bereich relevant), sondern die an Investoren ausgeschüttet werden. Wenn man das zulässt, dann darf man sich nicht wundern, wenn sich die Investorenperspektive verselbständigt und alles unternommen werden muss, um die Kosten zu drücken und die Gewinne zu maximieren. Das ist nun mal das Bewegungsgesetz privater, gewinnorientierter Investoren. Und bei Kostenanteilen von 70 Prozent und mehr für den Personalbereich ist es zwangsläufig klar, wo die Kosten gedrückt werden – vor allem und so lange, wie die Politik nicht in der Lage ist, durch eindeutige und bei Missachtung streng zu sanktionierende Personalvorgaben eine „Produktivitätssteigerung“ durch Personalverkürzung zu verhindern.