Die Bertelsmann-Stiftung hat wieder eine neue Studie veröffentlicht. Diesmal geht es um die Ganztagsschulen in Deutschland bzw. das, was als Ganztagsschule definiert wird, was ein eigenes Thema wäre. Dazu nur ein Beispiel für die Definitionsbreite: Die Kultusministerkonferenz versteht unter „Ganztagsschule“ bereits Schulen, die an mindestens drei Tagen in der Woche ein ganztägiges Angebot bereitstellen, das täglich mindestens sieben Zeitstunden umfasst. Die Botschaft der neuen Studie der Stiftung lässt sich so zusammenfassen: Ganztägiger Unterricht bleibt in Deutschland in der Minderheit. Knapp 33 % und damit jeder dritte Schüler in Deutschland besucht eine Ganztagsschule. Die Stiftung beklagt in ihren Schlussfolgerungen den langsamen Ausbau der Ganztagsschulangebote und fordert vor diesem Hintergrund, jedem Schüler ein Rechtsanspruch auf den Besuch einer Ganztagsschule einzuräumen. Nur über einen solchen Rechtsanspruch könne eine neue Ausbaudynamik entfaltet werden. Dieser Rechtsanspruch soll verknüpft werden mit einer Kooperation zwischen Bund und Ländern für eine flächendeckende Finanzierung sowie eine bessere Qualität mit mehr pädagogischem Personal.

Grundlage der politischen Forderungen der Bertelsmann-Stiftung ist eine neue Studie des Bildungsforschers Klaus Klemm:

Klaus Klemm: Ganztagsschulen in Deutschland: Die Ausbaudynamik ist erlahmt, Gütersloh: Bertelsmann-Stiftung, 2014

Betrachtet man die bisherige Entwicklung des Ausbaus der Ganztagsschulangebote, dann muss man festhalten, dass wir in einem offensichtlichen Dilemma feststecken: Die Schulentwicklung hinsichtlich der Frage Ganztägigkeit ja oder nein ist in einem Zustand von „nicht Fisch, nicht Fleisch“ eingeklemmt. Um dieses Dilemma nachzuvollziehen, reicht ein Blick in unserer europäischen Nachbarstaaten. In fast allen Ländern um uns herum ist die Ganztätigkeit in den Schulen der Normal- bzw. Regelfall. In Deutschland haben wir die Situation, dass hier die Halbtagsschule der Normalfall war und weiterhin auch als Mehrheitsvariante ist, die seit einigen Jahren von einer zunehmenden Zahl von Ganztagsschulangeboten aufgeweicht wird.

Beide Schulformen, also die historisch gewachsene Halbtagsschule wie auch das sich sukzessive ausbreitende Angebotsmodell der Ganztagsschule, entwickeln sich nebeneinander her. Mit diesem „Sowohl-als-auch“-Modell sind bestimmte Implikationen verbunden. Die bestehende und aus einer grundsätzlichen Perspektive auch zu begrüßende Wahlfreiheit der Eltern hinsichtlich der Entscheidung für oder gegen eine Ganztagsschule kann zu einen „Distinktionsmerkmal“ der sich dafür bzw. vor allem der sich dagegen entscheidenden Eltern werden. Zugespitzt formuliert: Es gibt Eltern, die Ganztätigkeit zu einem sozialen Unterscheidungsmerkmal machen, also Ganztagsschulen für die Kinder, „die es brauchen“, während man für die eigenen Kinder den Bedarf an Ganztägigkeit nicht nur verneint, sondern mit Bezug auf zahlreich vorhandene anekdotische Evidenz über teilweise schwierige Umsetzungsversuche von Ganztägigkeit darauf verweist, dass man sein Kind diesen Verhältnissen nicht ausliefern möchte. Dahinter steht natürlich auch die Entwicklungslinie, dass gerade die so genannten „bildungsnahen“ Familien ihre Kinder mittlerweile oftmals eingebettet haben in eine umfangreiche Förderlandschaft außerhalb der Schule, für das sie viel Geld ausgeben und Zeit investieren.

Die konsequente Lösung dieses Dilemmas wäre natürlich eine Grundsatzentscheidung für oder gegen Ganztägigkeit zu treffen. Das bedeutet, wenn man die Ganztagsschule wirklich durchsetzen will und dabei die angedeuteten sozialen Selektionsprozesse vermeiden möchte, dann müsste man sie als Regelschule implementieren, d.h. der Normalfall müsste die Ganztagsschule sein. Allerdings muss die Perspektive, dass eine solche Grundsatzentscheidung getroffen werden könnte, für die absehbar vor uns liegende Zeit sicherlich als illusionär bezeichnet werden. Das ist ja auch der Grund, warum die Stiftung gleichsam über den Umweg eines Rechtsanspruchs die Entwicklung in diese Richtung befördern möchte. Warum die Perspektive einer Strukturentscheidung, Ganztätigkeit als Normalmodell der Schule einzuführen, illusionär bleiben muss, hat – wie in vielen anderen Feldern auch – finanzpolitische Gründe. Die Schulen sind einer der letzten Bereiche, in den Bundesländer die alleinige Zuständigkeit haben, durch die Föderalismusreform bedingt sogar die alleinige Finanzzuständigkeit, denn die damalige Große Koalition hatte sogar ein „Kooperationsverbot“ zwischen Bund und Ländern in das Grundgesetz geschrieben.

»Das so genannte „Kooperationsverbot“ ist durch die am 1.9.2006 in Kraft getretene Föderalismusreform I eingeführt worden. Der Begriff leitet sich aus dem geänderten Artikel 104b Abs. 1 Grundgesetz (GG) ab, der Bundesfinanzhilfen in Bereichen, in denen die Länder die alleinige Gesetzgebungskompetenz haben, ausschließt. Nachdem durch die Reform die Zuständigkeiten für den Bildungsbereich fast vollständig auf die Länder übergegangen sind, sind die Einflussmöglichkeiten des Bundes weiter begrenzt worden. War es ihm vorher noch möglich gewesen, über wesentliche Mitfinanzierungsmöglichkeiten im schulischen Bildungsbereich Einfluss zu nehmen, wie z.B. mit dem 2003 geförderten Ganztagsschulprogramm geschehen, verbietet das Kooperationsverbot nun jegliche schulpolitischen Initiativen des Bundes, selbst wenn alle 16 deutschen Bundesländer einverstanden wären. Das Kooperationsverbot ist 2009 mit der Föderalismusreform II wieder etwas gelockert worden und der Bund darf nun „im Falle von Naturkatastrophen oder außergewöhnlichen Notsituationen (…) auch ohne Gesetzgebungsbefugnisse Finanzhilfen gewähren“. Gemeinsame Bildungs-Sonderprogramme von Bund und Ländern wie z.B. ein nationales Leseförderprogramm oder eine neue Ganztagsschulinitiative bleiben aber weiterhin ausgeschlossen.

Letzte Bereiche, in denen Bund und Länder im Bildungsbereich zusammenarbeiten können, werden in Art. 91b GG definiert, nach dem Bund und Länder z.B. nach dem Einstimmigkeitsprinzip bei der Förderung von Vorhaben der Wissenschaft und Forschung an Hochschulen zusammenwirken können. So finanzieren der Bund und die Länder gemeinsam den Hochschulpakt und die Exzellenzinitiative.« (Quelle: Kooperationsverbot)

Es ist doch bezeichnend, dass die erste große Ausbauwelle von Ganztagsschulen vor allem in Westdeutschland zurückgeht auf eine Kooperation zwischen Bund und Ländern:

»Mit Hilfe des vier Milliarden schweren Investitionsprogramms „Zukunft Bildung und Betreuung“ wurden von 2003 bis 2009 pro Jahr rund 175.000 Ganztagsplätze geschaffen. Seit das Bundesprogramm ausgelaufen ist, kommen im Schnitt jährlich nur noch 104.000 Ganztagsschüler hinzu«, so die Bertelsmann-Stiftung (Ausbau des Ganztagsunterrichts verlangsamt sich).

Dabei sollte man die Untiefen der Anteilswertbetrachtung im Hinterkopf behalten:

»Ein nennenswerter Teil dieses Zuwachses der Ganztagsbeteiligung verdankt sich nicht dem Ausbau der Ganztagsplätze. Stattdessen sorgt der Rückgang der Schülerzahlen dafür, dass selbst bei einem konstant bleibenden Platzangebot ein höherer Prozentanteil der Schüler Ganztagsplätze nutzte. Bei Berücksichtigung dieses demographisch bedingten Effekts liegt der jahresdurchschnittliche Ausbau, also der Ausbau, der sich einer Schaffung zusätzlicher Ganztagsplätze verdankt, zwischen 2002 und 2009 bei 2,0 und zwischen 2009 und 2012 nur noch bei 1,3 Prozentpunkten.« (Klemm 2014: 8)

Man kann es drehen und wenden wie man will: Wenn man wirklich die Ganztagsschule als Regelmodell in unserem Schulsystem implementieren will, dann würde das nur mit einem gewaltigen Kraftakt realisiert werden können, an dem sich neben den Ländern und den Kommunen auch der Bund in einem erheblichen Umfang finanziell beteiligen müsste. Diese Anforderung ist es, die unter den bestehenden Rahmenbedingungen große Skepsis aufkommen lassen, ob die beklagte Verlangsamung des quantitativen (und die in der Studie nicht angesprochenen, aber durchaus beobachtbaren sozialen Selektionsprozesse aufgrund der Wahlentscheidungen der Eltern) aufgehalten und umgekehrt werden können.

Neben diesen grundsätzlichen Überlegungen darf und muss auch ein kritischer Blick geworfen werden auf die neue Studie. Wieder einmal ist man versucht zu sagen, dass hier das Spiel mit den großen Zahlen betrieben wird. Es geht – wie leider so oft – auf den ersten Blick nur um Quantitäten, wenn auch die Stiftung bei ihren Forderungen darauf hinweist, dass sie nicht nur für einen Rechtsanspruch und damit für einen quantitativen Ausbau der Ganztagsschulenangebote sei, sondern auch für eine Qualitätsoffensive.

Die Fallstricke, die mit einer Fokussierung auf Anteilswerte verbunden sein können, kann am Beispiel des Länderberichts zu Rheinland-Pfalz illustriert werden: Ganztagsschulausbau in Rheinland-Pfalz im Schneckentempo, so ist die Zusammenfassung der Entwicklungen in diesem Bundesland überschrieben. Der Ausbau der Ganztagsschule kommt in Rheinland-Pfalz zu langsam voran, so die kritisierende Hauptaussage. Im Schuljahr 2012/13 besuchte mit rund 90.300 Kindern und Jugendlichen nicht ganz jeder vierte Schüler eine Ganztagsschule – also 23,5% der Schüler insgesamt. Bundesweit seien es hingegen 32,4% und damit fast jeder dritte Schüler. Insofern – und das werden sicher viele Medien aus diesen Zahlen ableiten – könnte man Rheinland-Pfalz mit negativer Konnotation als „im unteren Drittel der Bundesländer hängen geblieben“ charakterisieren. Aber wieder einmal lohnt ein genauerer Blick auf die Daten, dem allerdings die folgende Erläuterung vorangestellt werden muss:

- Es gibt nicht „die“ Ganztagsschule, sondern man unterscheidet grob zwei unterschiedliche Ausgestaltungen: Zum einen die „gebundene“ Form der Ganztagsschule, hier erstrecken sich der Unterricht, die Förder- und die Freizeitphasen über den ganzen Schulalltag, im Idealfall also in Form eines gut rhythmisierten Ganztags. Dieser Form der Ganztagsschule werden im Fachdiskurs besonders große Möglichkeiten beim sozialen und kognitiven Lernen zugeschrieben, weil sich abwechselnde Lern-, Übungs- und Entspannungsphasen sinnvoll über den ganzen Tag verteilen (können). Davon zu unterscheiden sind die „offenen“ Ganztagsangebote, bei denen ein Teil der Schüler an Ganztagsangeboten teilnehmen kann, aber der konzeptionelle Kern und die entsprechende Strukturierung des Unterrichts weiterhin dem Modell der Halbtagsschule folgt, man also den Ganztag splitten muss in die Unterrichtsphasen und einen Betreuungs- und Förderbereich in einer zweiten Phase, der dann oftmals „outgesourct“ wird an Dritte, die dann teilweise mit hanebüchenen Beschäftigungsmodellen den Betreuungs- und Förderbereich bedienen (sollen).

Die Situation in Rheinland-Pfalz ist also die, dass dort deutlich weniger Kinder und Jugendliche ein Ganztagsschulangebot in Anspruch nehmen können als im bundesdeutschen Vergleich – jeder vierte statt jeder dritte Schüler. So weit, so klar. Aber das Bild verändert sich erheblich, wenn man genauer hinschaut auf die Formen, in denen die Ganztagsschulen umgesetzt worden sind. Dazu aus dem Länderbericht:

»Der gebundene Ganztag ist in Rheinland-Pfalz überdurchschnittlich ausgebaut und wird von 20,7 Prozent aller Erst- bis Zehntklässler genutzt, weitere 2,9 Prozent besuchen ein offenes Ganztagsangebot … Bundesweit nehmen 14,4 Prozent … an einem gebundenen, rund 18 Prozent hingegen an einem offenen Ganztagsangebot teil.«

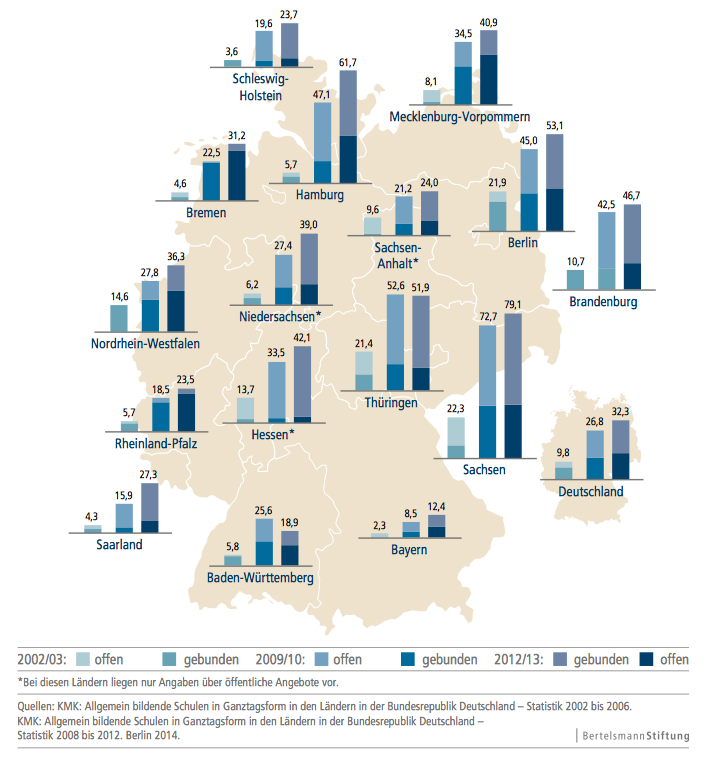

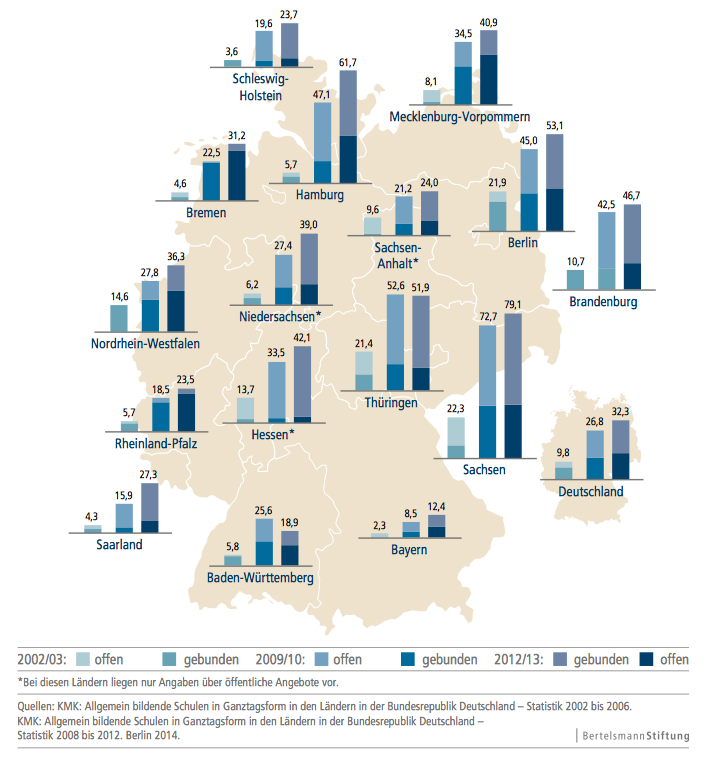

Das ist nicht nur eine erhebliche Abweichung zwischen dem sehr hohen Anteil an gebundenen Ganztagsschulen in Rheinland-Pfalz zu dem deutlich geringeren Anteilswert, den die gebundenen Ganztagsschulen im Bundesdurchschnitt erreichen. Den Bundesländervergleich dazu und zur Entwicklung kann man in der Abbildung nachvollziehen, die aus der Studie von Klemm (2014: 17) entnommen worden ist.

Fazit: Rein quantitativ betrachtet in Rheinland-Pfalz also dem Anteil an Schülern, die eine Ganztagsschule besuchen (können), der sich im bundesdeutschen Durchschnitt darstellt, hinterher. »Wird der rheinland-pfälzische Ganztagsausbau in diesem Tempo fortgesetzt, hätte im Jahr 2020 nach Berechnungen von Prof. Klaus Klemm trotz rückläufiger Schülerzahlen nur etwas mehr als jedes dritte Kind die Chance auf einen Platz im Ganztag«, das wäre also das Niveau, auf dem sich heute schon der bundesdeutsche Durchschnitt bewegt.

Auf der anderen Seite – wenn man hinsichtlich der Qualität eine Korrelation mit der gebundenen Form der Ganztagsschule unterstellt – wurde bislang in Rheinland-Pfalz eine deutlich bessere Variante des Ganztagsschulangebots realisiert als in vielen anderen Bundesländern, die zwar quantitativ hinsichtlich des Anteils an Ganztagsschülern höhere Werte realisieren, dies aber oftmals nur unter Inkaufnahme der „günstigeren“ Variante offene Angebote.

Dass unter den bestehenden Bedingungen der weitere Ausbau der Ganztagsschulenangebote in Rheinland-Pfalz in der von Klemm angenommenen „Schneckentempo“-Variante erfolgen würde, liegt auf der Hand: Zum einen gibt es aufgrund der angedeuteten sozialen Selektionsmechanismen und der vor Ort teilweise als unbefriedigend wahrgenommenen Umsetzung von Ganztägigkeit erhebliche Vorbehalte bei einem Teil der Eltern hinsichtlich einer tatsächlichen Entscheidung für einen Ganztagsschulangebot. Aber auch losgelöst von diesen empirisch schwierig zu bestimmenden Entwicklungen auf der Nachfrageseite könnte das Bundesland, auch wenn es anders wollte, gar nicht schneller ausbauen. Das hat seine Ursache natürlich in der finanzpolitischen Lage des Landes, das stark verschuldet ist und zudem die Schuldenbremse umsetzen muss, was mit erheblichen Einsparung verbunden ist. Ein stärkerer quantitativer Ausbau würde das Bundesland finanziell überfordern, in Zukunft dann auch noch, dass man in Rheinland-Pfalz die richtige, aber eben nun einmal teurere Variante der gebundenen Form der Ganztagsschule gewählt hat. Ohne deutlich mehr Mittel – beispielsweise über eine nachhaltige, auf Dauer gestellte anteilige Bundesbeteiligung – erstmal hier nicht viel erwarten können.

Und mit Blick auf Deutschland insgesamt wären erhebliche Mittel zusätzlich zu mobilisieren:

»Soll der Bedarf an Ganztagsplätzen für 70 Prozent der Schüler gedeckt werden, fallen jährlich zusätzliche Kosten von 1,7 Milliarden Euro für Lehrkräfte und pädagogisches Personal an. So kann entsprechend der KMK-Definition von Ganztagsschulen – an drei Tagen ein siebenstündiger Ganztagsunterricht in Verantwortung der Schule gewährleistet werden. Die flächendeckende Ausweitung des gebundenen Ganztags für alle Schüler auf acht Stunden an allen fünf Schultagen, die nach Überzeugung der Bertelsmann Stiftung den besten Rahmen für individuelle Förderung darstellen würde, erfordert die Bereitstellung umfassenderer Mittel von knapp acht Milliarden Euro für qualifizierte Pädagogen im Jahr. Hinzu kommen außerdem einmalige Investitionskosten für den Umbau von Schulen auf den Ganztagsbetrieb, die – je nach Ausbauvariante – zwischen acht und 17 Milliarden Euro betragen« (Quelle: Vorwort von Jörg Träger und Ulrich Kober, in: Klemm 2014: 6).

Vor diesem Hintergrund bleibt abschließend das zentrale Fazit: Wenn nicht endlich der bildungspolitische Schuss ins Knie durch die letzte große Koalition mit der Einführung des so genannten Kooperationsverbots in das Grundgesetz dadurch Geschichte wird, dass man das Kooperationsverbot für alle Stufen des Bildungssystems wieder aufhebt, also von der frühkindlichen Bildung und Betreuung über den großen Schulbereich bis hin zu den Hochschulen und der Forschung, dann wird man sich den von der Bertelsmann-Stiftung und anderen immer wieder geforderten Ausbau der Ganztagsschulen abschminken können. Aber auch an dieser Stelle ist Skepsis angesagt, denn die neue große Koalition konnte sich bislang nur auf eine partielle Durchbrechung des Kooperationsverbundes verständigen, um durch eine erneute Grundgesetzänderung eine verbindliche Zusammenarbeit zwischen Bund Bundesländern im Bereich der Hochschulen und der Forschung zu ermöglichen. Derzeit streitet man darüber noch. Würde es dazu kommen, dann hätten wir erneut ein weiteres frustrierende Beispiel für die Stückwerk-Politik, die man auch in so vielen anderen Bereichen beobachten muss. Ohne wenn und aber: Das Kooperationsverbot im Grundgesetz muss weg durch eine entsprechende (erneute) Änderung unserer Verfassung, aber nur, wenn das für die gesamte Bildungskaskade gilt.