Viele Kommunen versuchen tagtäglich, die ihnen zugewiesenen oder der bei ihnen ankommenden Flüchtlinge irgendwie und irgendwo unterzubringen. Ein „Gipfelgespräch“ zwischen Bund, Bundesländern und denen unten an der Front wechselt sich nacheinander ab. Jede Ebene fordert von anderen mehr Hilfe oder verweist die Zuständigkeiten an eine andere Ebene – auch der Bund macht das, wenn er beispielsweise ein neues Regime der Verteilung der Flüchtlinge innerhalb der EU fordert, wohl wissend, dass dessen Umsetzung – wenn überhaupt – Jahre dauern würde und sich viele praktische Fragen stellen, die derzeit gänzlich unbeantwortet sind. Ein anderer Weg wäre natürlich, den „Nachschub“ an Flüchtlingen abzuschneiden, also die Zugbrücken der Festung hochzuziehen und die Mauern zu verstärken. In der Hoffnung, dass es dann weniger schaffen oder das es weniger versuchen werden angesichts der „höheren Risiken“, die sie in Kauf nehmen müssen. So zynisch es klingen mag, aber genau das passiert derzeit: Entlastung für die deutschen Kommunen ist in Sicht, denn mit einer erneuten Veränderung des europäischen Umgangs mit den die „Festung Europa“ stürmenden Menschen am Mittelmeer könnte es gelingen, den scheinbar unaufhaltsam ansteigenden Zustrom an menschlichem Elend zu verringern, in dem man es ihnen immer schwerer macht, das rettende Ufer zu erreichen. Um das ganz konkret zu machen: Es dürfen eben nicht mehr „so viele“ gerettet werden wie bisher und das muss sich dann rumsprechen, zwecks Abschreckung.

Um zu verstehen, was jetzt vor unseren Augen abläuft, muss man sich in Erinnerung rufen, was in den letzten Monaten im Mittelmeer getan wurde: Italien startete die Mission „Mare Nostrum“ nach der Flüchtlingskatastrophe von Lampedusa, bei der im Oktober 2013 etwa 360 Menschen starben. Sie sollte Boote aufspüren und in den nächsten sicheren Hafen eskortieren. Während der Mission wurden mehr als 150.000 Menschen aus dem Mittelmeer gerettet, im Schnitt 400 pro Tag. Dies entspricht einer Verdreifachung im Vergleich zu 2013. Trotz der italienischen Bemühungen ertranken 2014 bislang etwa 3.200 Menschen im Mittelmeer.

Der „Rettungserfolg“ wird jetzt Vergangenheit:

„Mare Nostrum endet. Italien hat seine Pflicht getan“, sagte Innenminister Angelino Alfano. „Von morgen an beginnt eine neue Operation mit dem Namen Triton.“ Diese Worte zitiert der Artikel EU schrumpft Hilfe für Bootsflüchtlinge. Und so abstrakt das daherkommt, so konkret wird es das Todesurteil für ganz reale Menschen sein. »Die Europäische Union startet eine neue Grenzschutz-Mission zur Überwachung der Küstengewässer vor Italien. Triton soll Italien unterstützen, das sich von der hohen Zahl von Bootsflüchtlingen überfordert fühlt. Die Mission wird vom neuen EU-Innenkommissar Dimitris Avramopoulos verantwortet, der das Amt von Cecilia Malmström übernimmt.« Die neue Frontex-Mission „Triton“ bietet keinen vollen Ersatz für das, was „Mare Nostrum“ bislang geleistet hat. Auch ein Jahr nach der Tragödie von Lampedusa ist die EU-Flüchtlingspolitik von Hilflosigkeit geprägt. Die Neue Zürcher Zeitung schreibt dazu: Schwarzpeterspiel um Bootsflüchtlinge. In diesem Artikel erläutert Niklaus Nuspliger auch den zentralen Unterschied zwischen dem, was war und was nun kommt:

»Mit einem Budget von monatlich 3 Millionen Euro verfügt «Triton» … nur über ein Drittel der Mittel von «Mare Nostrum». Zudem konzentriert sich das Mandat von Frontex auf den Grenzschutz, und das Einsatzgebiet beschränkt sich auf die küstennahen Gewässer Italiens. «Mare Nostrum» hingegen war vor der libyschen Küste tätig und hatte die Suche und Rettung von Migranten zum Ziel. Menschenrechtsorganisationen wie Amnesty International kritisieren daher, mit dem Ende von «Mare Nostrum» würden die Bootsflüchtlinge ihrem Schicksal überlassen.«

Entsprechend negativ fallen auch andere Kommentierungen aus: Flüchtlinge im Mittelmeer – „Wir rechnen mit mehr Toten“ – so ist ein Interview mit Judith Gleitze von der Menschenrechtsorganisation borderline-europe im Deutschlandfunk überschrieben. Angesichts der großen Flüchtlingsströme sei die Entscheidung eine Katastrophe.

Zynische Mogelpackung, so betitelt Regina Kerner ihren Kommentar zum Thema:

»Die europäische Mittelmeer-Mission Triton, die jetzt anläuft und Mare Nostrum ablösen soll, ist eine Mogelpackung. Statt Flüchtlinge zu retten, wird sie vorrangig die EU-Seegrenze sichern. Und dass immer noch unklar ist, welche Länder sich beteiligen, ist ein Skandal. Italien hat zu Recht darauf gepocht, dass es eine gesamteuropäische Aufgabe ist, Flüchtlinge, die nach Europa wollen, vor dem Ertrinken zu bewahren. Viele EU-Staaten sehen sich aber gar nicht in der Pflicht. Oder sie verweigern sich wie Großbritannien mit dem Argument, Hilfe verursache noch mehr Todesfälle, weil sie Migranten erst zur Überfahrt ermuntere. Das ist zynisch.«

Zynisch ja, aber hier sind wir angekommen bei den „strategischen“ Überlegungen, die hinter dem Programmwechsel stehen. Niklaus Nuspliger bringt die dahinter stehenden Gedanken in seinem Artikel auf den Punkt:

»Zum Ende von «Mare Nostrum» beigetragen hat … auch die Profitgier der Schlepperorganisationen, die im vom staatlichen Zerfall heimgesuchten Libyen Milliardenbeträge umsetzen. Im Wissen, dass die italienische Marine nahe der libyschen Küste operiert, steckten sie die Migranten in immer weniger fahrtüchtige Boote. In der Folge stieg die Zahl der Todesopfer im Verlauf von 2014 wieder markant an . Zudem kritisierten die Regierungen in London oder Berlin «Mare Nostrum» immer offener als «Pull-Faktor» und als «Brücke» für die irreguläre Migration.«

Diese Überlegungen kommen durchaus an bei nicht wenigen, die auf der anderen Seite sitzen. So äußert sich ein Wolfgang R. unter dem Kommentar Zynische Mogelpackung von Regina Kerner fallbeilmäßig kurz und knapp: »Zynisch ist, dass die Rettung von Menschen nur zu mehr Rettung führt. Der Anreiz sich in diese Gefahr zu begeben ist das Problem, weil man damit die Verantwortung für sein Leben an die Retter abgibt. Ein uraltes Sprichwort sagt, dass wer sich in Gefahr begibt, auch darin umkommt. Das wissen die Menschen in Afrika genau wie wir.«

Wie weit die Sicht auf die Dinge auseinandergehen kann, verdeutlicht auch der Tatbestand, dass bereits die Mission „Mare Nostrum“, die jetzt als die deutlich bessere Variante gegenüber dem Nachfolgeprojekt „Triton“ diskutiert wird, in der Vergangenheit von der linken Seite des Spektrums kritisch beleuchtet wurde: Humanitäre Operation oder Deckmantel militarisierter Migrationspolitik?, so lautete die Frage, die Jacqueline Andres auf der Seite der „Informationsstelle Militarisierung (IMI)“ mit Blick auf die Mission „Mare Nostrum“ im Januar 2014 aufgeworfen hat. Bei genauerer Betrachtung von „Mare Nostrum“ vergeht die Feierlaune schnell, so die These von Andres. Sie hat darauf hingewiesen, dass „gerettete“ Migranten im Rahmen von „Mare Nostrum“ nicht zwangsläufig in einen sicheren Hafen nach Italien gebracht werden: “Wenn keine Migranten medizinische Hilfeleistungen benötigen, die wir ansonsten auf unseren Schiffe aufnehmen würden, dann wird das Schiff in den nächstliegenden Hafen begleitet, der nicht notwendigerweise italienisch sein muss“, so zitiert sie den italienischen Verteidigungsminister Mauro. Auch Andres bemüht in ihrer kritischen Sichtweise die Perspektive der möglichen Anreize, die durch eine Maßnahme oder ein Programm – in diesem Fall „Mare Nostrum“ – gesetzt werden (können), gleichsam ein Spiegelbild zu dem, was nun einige erwarten von dem Eindampfen der bisherigen Rettungsaktionen im Mittelmeer. Sie schreibt (die sehr merkwürdig daherkommende Schreibweise musste ich aus dem Original übernehmen, das scheint in linken Kreisen nun die „gendergerechte“ Fassung von Schrift darzustellen, was ein eigenes Thema wäre):

»Durch die Operation „Mare Nostrum“ kann die Überfahrt nach Europa für die Migrant_Innen noch gefährlicher werden. Um das Risiko einer drohenden Gefängnisstrafe von fünf bis fünfzehn Jahre für Menschenhandel zu vermeiden, werden die Schlepper_Innen vermutlich ihre Strategien ändern. Statt die Migrant_Innen mit Mutterschiffen in internationale Gewässer zu bringen oder die Boote der Migrant_Innen gar selbst zu steuern, werden die Schlepper_Innen sich vermutlich vor dem Erreichen von überwachten Gewässer von den Booten distanzieren oder den Migrant_Innen, welchen oftmals jegliche Erfahrung auf See fehlt, das Steuer gleich überlassen. Eine stärkere Überwachung in internationalen und libyschen Gewässer kann dazu führen, dass sich Schlepper_Innen von „Mare Nostrum“ zurückdrängen lassen und die Migrant_Innen auf den Booten zunehmend sich selbst überlassen werden.«

Irgendwie treffen sich beide „Logiken“. Und so kann es nicht überraschen, dass in Deutschland so mancher klare Position bezieht: Der sächsische Innenminister beispielsweise forderte Italien auf, die Aktion „Mare Nostrum“ zur Rettung von Flüchtlingen vor der afrikanischen Küste aufzugeben, weil „Europa nicht allen Flüchtlingen weltweit Schutz bieten kann“.

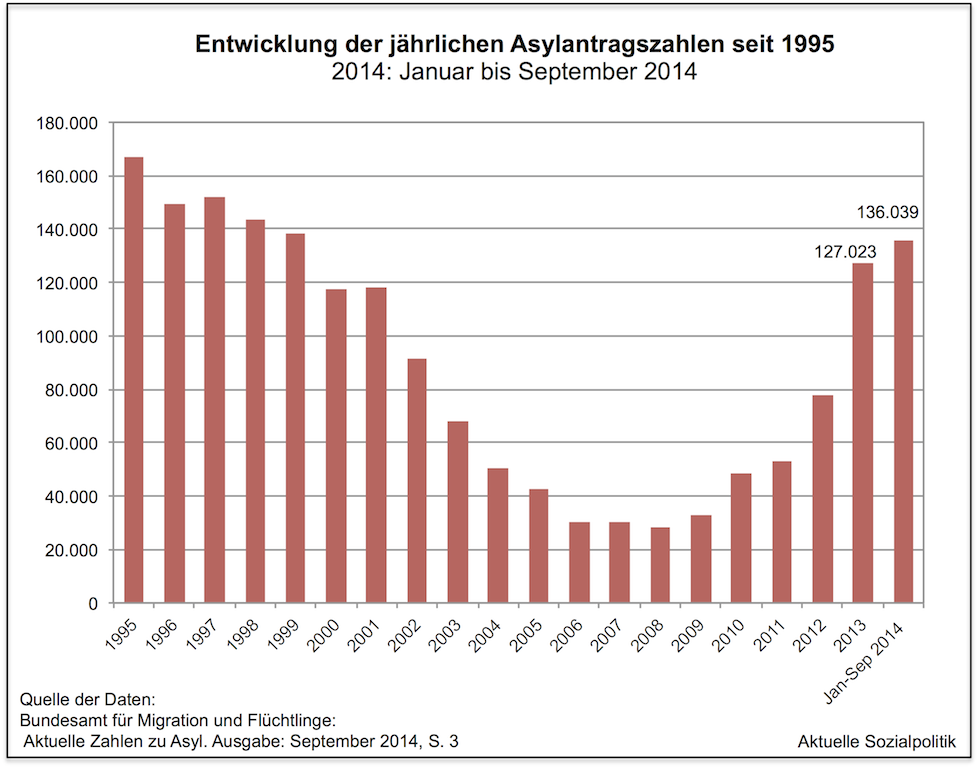

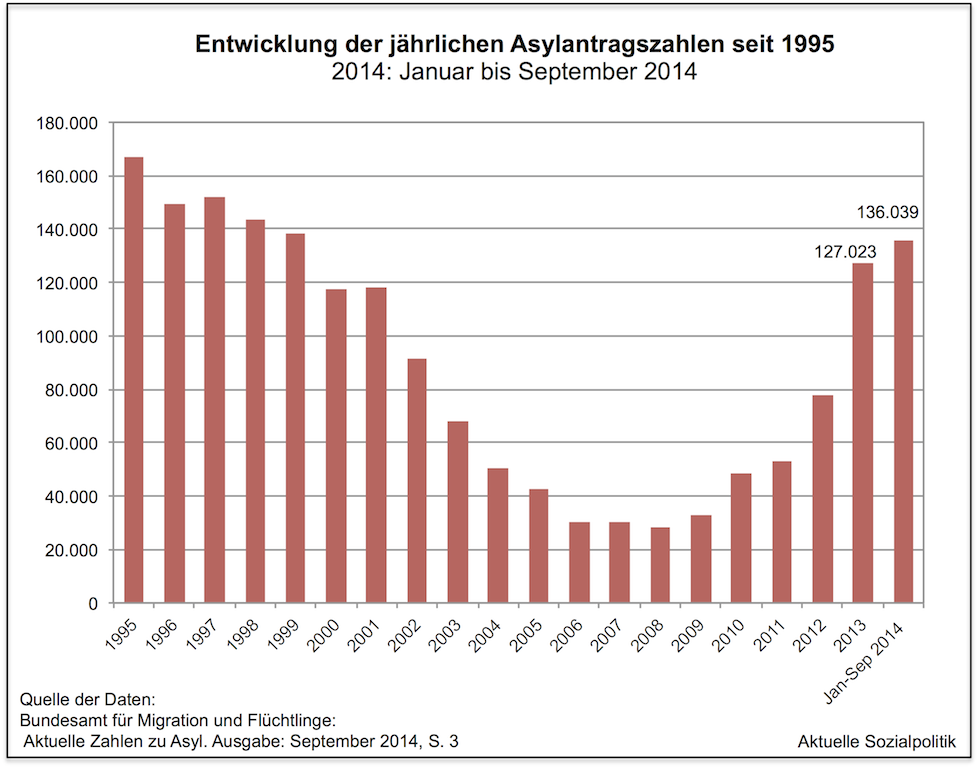

Der grundsätzliche Gedankengang einer abschreckenden Wirkung findet sich – so zumindest die These von Merlind Theile auch in der Art und Weise der Flüchtlingspolitik hier in Deutschland. In ihrem Artikel Bitte draußen bleiben schreibt sie mit einem notwendigen Blick zurück: »In der deutschen Flüchtlingspolitik wirken immer noch die alten Abwehrreflexe fort. Auf Bedürftige aus Krisenländern reagierte die Republik in den vergangenen Jahrzehnten vor allem mit Abschottung. Als die Zahl der Asylbewerber in Deutschland Anfang der 1990er Jahre wegen des Jugoslawienkriegs auf bis zu 440.000 Menschen pro Jahr anstieg, beschloss der Bundestag eine Verschärfung des Asylrechts. Wer aus einem sicheren Herkunftsland oder Drittstaat kam, wurde abgewiesen; wer bleiben durfte, bekam weniger Leistungen. In der Folge nahm die Zahl der Asylanträge in Deutschland rapide ab, auf rund 21.000 im Jahr 2006. Flüchtlingsunterkünfte wurden überall im Land zurückgebaut – ganz so, als sei das Problem für alle Zeiten erledigt. Doch als die Zahl der Kriege und Krisen in Afrika und im Nahen Osten zunahm, stieg auch die Zahl der Flüchtlinge, die nach Deutschland kamen. Getreu der Logik der Problemverleugnung war darauf niemand vorbereitet. Das ist bis heute so. Die voraussichtlich 230 000 Flüchtlinge, die in diesem Jahr nach Deutschland einreisen werden, treffen auf ein undurchsichtiges System.«

Ein undurchsichtiges System? Genau hier sind wir angekommen an einer der ganz großen innenpolitischen Baustellen. Ein Blick darauf, so Theile, eröffnet ein kafkaeskes Gebilde der Verantwortungsdelegation, das nicht nur Hilfesuchende verwirrt:

»Das Bundesamt für Migration und Flüchtlinge (Bamf) entscheidet lediglich über die Aufnahmegesuche und ist schon dafür unterbesetzt. Um die Unterbringung und Versorgung der Flüchtlinge müssen sich die Bundesländer kümmern. Diese reichen die Aufgabe in den allermeisten Fällen an die Kommunen weiter. Sie bekommen in der Regel Pauschalen für jeden Flüchtling, aber Höhe und Verwendung variieren erheblich. Einheitlich sind bloß die Klagen der Kommunen, dass ihnen die Gelder nicht reichen. Doch nirgends ist erfasst, wie viele Wohnheime in deutschen Gemeinden tatsächlich zugemacht wurden.«

Nun stehen die Menschen aber hier und müssen versorgt werden. »An vielen Orten werden nun eilig Unterkünfte aufgebaut, allerdings gleichen die meisten Wohnheime wieder nur abschreckenden Notlösungen. Dazu passt auch, dass Kommunen im Baugesetzbuch verankern wollen, künftig auch in Gewerbegebieten Wohnheime bauen zu dürfen. Containerlager in Industriebrachen – soll das auch künftig die deutsche Antwort auf wachsende Flüchtlingsströme sein?«

Eigentlich, da wird man grundsätzlich zustimmen können, natürlich nicht. Auf der anderen Seite muss man aber eben auch sehen, dass das für diejenigen, die vor Ort Verantwortung tragen und die konkret handeln müssen, durchaus eine ganz massive Überforderung darstellen kann und in nicht wenigen Fällen auch ist. Es ist wohlfeil, hier dann idealtypische Anforderungen zu formulieren. Es sei mit Blick auf die Praxis an dieser Stelle nur beispielhaft auf den folgenden Artikel hingewiesen, der beschreibt, dass man die Menschen nicht nur irgendwie unterbringen muss, sondern dass sich zahlreiche Folgeaufgaben stellen: Schulen ächzen unter dem Ansturm von Flüchtlingskindern.

In diese gegebene Lücke der praktischen Verzweiflung stößt dann der kalte Zynismus derjenigen, die sich eine „Problemlösung“ erhoffen dadurch, dass man den Nachschub an Menschen abschneidet. Nur sollte man sich auch hier eines in aller Deutlichkeit klar machen – diese Rechnung wird mit einer großen Wahrscheinlichkeit nicht aufgehen, denn die Zahl der hier ankommenden Menschen wird weiter steigen, auch wenn dann schlichtweg mehr vorher ihr Leben verloren haben werden. Denn die Menschen und die ihre Flucht als Geschäftsmodell organisierenden Schlepper-Organisationen werden äußerst anpassungsfähig neue Wege suchen und finden. Und der Andrang in den nordafrikanischen Ländern wird anhalten, man denke hier nur an die fluchtauslösenden Motive in vielen Staaten am Rande der EU und die Tatsache, dass wir beispielsweise in Ländern wie Libyen mittlerweile mit „failed states“ konfrontiert sind, in denen es „einfacher“ ist, Blockadeversuche zu durchbrechen.

Man kann es hin und her ventilieren – wir sind an dieser Stelle mit einem letztendlich unauflösbaren Dilemma aus Flucht und Abschottung, aus Rettung und Tod konfrontiert. Auch diejenigen, die sich mit den allerbesten Motiven unterfüttert für die Rettung und die Aufnahme aller einsetzen, werden am Ende vor der Frage stehen, wie viele Menschen man denn aufzunehmen bereit ist bzw. wie viele eine Gesellschaft aufzunehmen bereit ist, was durchaus eine andere, aber ebenfalls berechtigte Frage darstellt. Es gibt verdammt noch mal keine einfachen Antwort, kein Schwarz oder Weiß, kein Gut oder Böse.

Wer übrigens hinsichtlich des Ausgangsthemas, also der Flüchtlinge, die versuchen, uns über das Mittelmeer zu erreichen, neben den bitteren Zahlen auch Gesichtern und Schicksale dahinter sehen möchte, dem sei an dieser Stelle der Blog des italienischen Menschenrechtsaktivisten Gabriele Del Grande empfohlen: Seine Seite trägt den Titel Fortress Europe. Und er war derjenige, der über Jahre die Zahl der Toten in „unserem“ Mittelmeer gezählt hat.