Die Bundesagentur für Arbeit (BA) sorgt sich um den Arbeitsmarkt. Und hin und wieder meldet sie sich mit konkreten Vorschlägen zu Wort. Anlässlich der Veröffentlichung des Berichts Der Arbeitsmarkt in Deutschland – Fachkräfte in der Kinderbetreuung und -erziehung hat die BA in einer Pressemitteilung unter der Überschrift Kita-Betreuungszeiten an die Lebenswirklichkeit anpassen offensichtlich ihr Herz für Alleinerziehende entdeckt. Und was man zu lesen bekommt, hört sich erst einmal gut an: „Die oft starren Betreuungszeiten in Kitas passen nicht zur heutigen Lebens- und Arbeitswelt. Wir brauchen mehr Absicherung der Betreuung in Randzeiten und an Wochenenden. Nur so können wir Arbeitskräftepotenziale insbesondere unter den Alleinerziehenden aktivieren“, appelliert Heinrich Alt, Vorstandsmitglied der BA. Nun wird der eine oder die andere eine gewisse Distanz an den Tag legen angesichts des technokratisch daherkommenden Vokabulars des Herrn Alt – Alleinerziehende als „Arbeitskräftepotenzial“, das es zu „aktivieren“ gilt. Na ja. Aber wir wollen uns nicht in einer semantischen Kritik verlieren, sondern den konkret daherkommenden Vorschlag der obersten Arbeitslosenverwalter einmal genauer unter die Lupe nehmen unter Berücksichtigung der Tatsache, dass es eben nicht nur eine Lebenswirklichkeit gibt, sondern ganz unterschiedliche. Beispielsweise die in den Kindertageseinrichtungen und in der Kindertagespflege, die hier offensichtlich zum Objekt einer bestimmten Begierde geworden sind.

Ganz offensichtlich verfolgt die Bundesagentur für Arbeit eine gezielte Strategie und belässt es nicht nur bei einer allgemeinen Aufforderung nach irgendwie mehr Betreuung. Das wird deutlich, wenn man sich die weiteren Ausführungen vor Augen führt:

»Länder und Kommunen könnten sich intensiver mit der Qualifizierung und Vermittlung von Tagesmüttern und Tagesvätern auseinandersetzen. Durch eine enge Verzahnung der jeweiligen Betreuungsangebote werden so Betreuungslücken geschlossen und bedarfsgerechte Angebote insbesondere zu Randzeiten bereitgehalten.

Als potenzielle Fachkräfte in der Kindererziehung sollten insbesondere Menschen in den Blick genommen werden, die im Wege einer Umschulung in den Erzieherberuf wechseln wollen. Um sie gezielt zu unterstützen, sollten alle Bundesländer verkürzte, zweijährige Ausbildungsgänge anbieten. Vorhandene Berufserfahrung muss bei einer Umschulung Berücksichtigung finden. Mit der verkürzten Ausbildung kann eine vollumfängliche Förderung durch die Bundesagentur für Arbeit gesichert werden.

„Es gibt ein großes Reservoir an motivierten Arbeitsuchenden, für die eine Qualifizierung im Erzieherberuf in Frage kommt. Wir haben derzeit leider nicht überall genügend Ausbildungskapazitäten. Außerdem klemmt es noch bei der Zertifizierung staatlicher Schulen und der erforderlichen Ko-Finanzierung durch die Länder.«

Man kann das auch so übersetzen: Die Zielsetzung ist eine „Mobilisierung“ der Kindertagespflege für die so genannte „Randzeitenbetreuung“, ein immer wieder gerne geäußerter Gedanke in der instrumentalisierenden Debatte über die Kindertagespflege. Man muss sich das so vorstellen, dass die Kinder der Arbeitskräfte, die beispielsweise durch die Verlängerung der Ladenöffnungszeiten bis in die Abendstunden tätig sein müssen, in der Kita oder außerhalb der Kita von Kindertagespflegepersonen betreut werden sollen. Die Rekrutierung zusätzlicher Kindertagespflegepersonen sollen von den Ländern und Gemeinden organisiert werden. Außerdem wird ganz offensichtlich der Bedarf an zusätzlichen Fachkräften im Bereich der Kindertageseinrichtungen gesehen, hier in Gestalt der Erzieher bzw. Erzieherinnen. Zusätzliche Kräfte für diesen Bereich sollen über den Weg der Umschulung gewonnen werden – hier gibt es allerdings ganz offensichtlich zwei zentrale Probleme und die Bundesagentur möchte die in einem Abwasch erledigen: Zum einen ist die Ausbildung zum Erzieher eine dreijährige fachschulische Ausbildung, während Umschulungen in der Regel maximal zwei Jahre gefördert werden dürfen. Die BA fordert nun eine generelle Verkürzung der Umschulung zur Erzieherin auf zwei Jahre, die dann auch von ihr auf den förderungswürdig gestaltet werden können. Dafür sind natürlich entsprechende Ausbildungskapazitäten notwendig, die wiederum von den Ländern zu schaffen wären. Und von diesen natürlich auch finanziert werden müssten.

Was ist von diesen Vorschlägen zu halten? Das hört sich doch alles erst einmal ganz vernünftig an und offensichtlich gibt es einen erheblichen Bedarf an Arbeitskräften in diesem Bereich, nicht nur hinsichtlich einer Ausweitung von Betreuungszeiten, sondern bereits im bestehenden System, vor allem natürlich im Zusammenhang mit der Einführung eines Rechtsanspruchs auf einen Betreuungsplatz ab dem vollendeten ersten Lebensjahr seit dem 1. August 2013.

Genau hier stoßen wir auf eine andere Lebenswirklichkeit, deren Berücksichtigung zu einer skeptischen Einschätzung der Vorschläge überleitet. Nachdem die öffentliche Aufmerksamkeit für den gesamten Bereich der Kindertagesbetreuung nach dem Inkrafttreten des Rechtsanspruchs im vergangenen Jahr und der (scheinbar) ohne große Probleme erfolgten Realisierung des Rechtsanspruchs stark abgenommen hat, muss man in aller Deutlichkeit darauf hinweisen, dass die Verhältnisse im bestehenden System bereits teilweise skandalös sind. Vereinfacht gesagt, um nur einen, allerdings ganz zentralen Aspekt herauszugreifen: Betrachtet man beispielsweise die Personalschlüssel und die aus ihnen abgeleitete Fachkraft-Kind-Relation, dann muss man über alle Bundesländer – bei einer erheblichen Streuung zwischen diesen – zu dem Ergebnis kommen, dass die derzeitige Personalausstattung mindestens um ein Drittel zu schlecht ist gegenüber dem, was in der fachwissenschaftlichen Diskussion für erforderlich gehalten wird. Dies ist besonders deshalb dramatisch, weil der neue Rechtsanspruch und auch die tatsächliche Inanspruchnahme sich auf Kinder bezieht, die unter drei Jahre alt sind und damit in einem Alter, in dem sie extrem vulnerabel sind gegenüber der Betreuungssituation, in der sie sich befinden (müssen).

Gleichzeitig sind wir mit dem Problem konfrontiert, dass es im Bereich der Kindertageseinrichtungen keine sachlogisch fundierten, sondern lediglich historisch zu verstehende Personal-Standards gibt, die dazu führen, dass angesichts immer jüngere Kinder, die zugleich auch immer länger in den Einrichtungen verbleiben, das Personal einer systematischen Überforderung ausgesetzt wird. Gerade die Befürworter eines Ausbaus der Kindertagesbetreuung weisen seit Jahren immer wieder und in letzter Zeit zunehmend aggressiver darauf hin, dass wir uns in vielen Einrichtungen aufgrund der faktischen Rahmenbedingungen im Bereich der Kindeswohlgefährdung bewegen. Nicht zu vergessen ist die Tatsache, dass spätestens seit der Rezeption der Pisa-Befunde in Deutschland eine bildungspolitische Aufladung der Kitas stattgefunden hat, die sich in zahlreichen Bildungsplänen niedergeschlagen hat und die – eigentlich – in der täglichen Arbeit umgesetzt werden müssen.

Parallel dazu ist die Erwartungshaltung, was Bildungsangebote angeht, bei einem Teil der Eltern erheblich angestiegen. In dieser Gemengelage ist es offensichtlich, dass das oberste Ziel in dieser Zeit in einer Verbesserung der bestehenden Strukturen bestehen muss. Anders gesagt: Sollte zusätzliches Personal qualifiziert werden können, dann benötigt man dieses derzeit und auf absehbare Zeit, um im Kontext der bestehenden Angebote die Qualität so weit zu entwickeln und sicherzustellen, dass wir aus dem unmittelbaren Gefahrenfeld der Kindeswohlgefährdung herauskommen können. Sollte man aber in dieser Situation möglicherweise zur Verfügung stehendes zusätzliches Personal dafür verwenden wollen, die Öffnungszeiten der Einrichtung noch weiter als bislang schon auszuweiten, dann wird das nicht nur die eigentlich erforderliche Qualitätsentwicklung abbremsen, sondern es würde die Situation noch zusätzlich verschärfen. Man kann sich dies an folgendem Zusammenhang deutlich machen: Die meisten Kindertageseinrichtungen sind betriebswirtschaftlich gesehen „Klitschen“, das bedeutet, dass in diesen Kleinbetrieben weniger als zehn Beschäftigte tätig sind.

Viele der Erzieherinnen arbeiten heute in Teilzeit, ihr Anteil hat in den vergangenen Jahren kontinuierlich zugenommen. Schon die in den letzten Jahren stattgefunden Verlängerung der Öffnungszeiten hat zu einer betriebswirtschaftlich problematischen Entkopplung von Öffnungszeiten der Einrichtungen und der Betreuungszeiten auf Seiten des Personals geführt, mit der nicht zu vermeidenden Konsequenz von Personalwechseln im Laufe eines Tages. Dies mag für fünf- oder sechsjährige Kinder kein Problem sein, ganz anders stellt sich die Situation allerdings bei den sehr jungen Kindern dar, also den ein-oder zweijährigen Kindern, die sich zunehmend in den Einrichtungen befinden. Die Stellen ganz andere Anforderungen, nicht nur hinsichtlich der pflegerischen Arbeiten, sondern auch hinsichtlich dessen, was in der Fachdiskussion beispielsweise unter der Begrifflichkeit der „Bezugserzieherin“ diskutiert wird.

Aber auch die – bereits in der Vergangenheit immer wieder gerne vorgeschlagene – Instrumentalisierung der Kindertagespflegepersonen für die so genannte „Randzeitenbetreuung“ geht an der Lebenswirklichkeit in diesem Bereich weitgehend vorbei.Unabhängig von der Tatsache, dass viele Kindertagespflege Personen derzeit um das Überleben kämpfen, weil einerseits Nachfrage nach ihren Leistungen weggebrochen ist aufgrund des Ausbaus an Kita-Plätzen für unter dreijährige Kinder und andererseits die Vergütung seitens der öffentlichen Hand immer noch sehr niedrig angesiedelt ist, würde eine Umsetzung des Randzeiten-Betreuungskonzepts erhebliche Mittel erfordern, denn bereits die gegenwärtig ganz überwiegend als viel zu niedrig kritisierte Vergütung der Kindertagespflege Personen geht aus von dem Modell einer achtstündigen Betreuung über den Tag, und dass im Regelfall mit bis zu fünf Kindern. Wenn nun die Tagespflegeperson die Randzeitenbetreuung einzelner Kinder in den Abendstunden, in denen die Mütter arbeiten gehen müssen, übernehmen sollen, dann müsste man logischerweise für diese Stunden ganz erhebliche Beträge aufbringen, damit die betroffene Tagespflegeperson überhaupt in die Nähe einer Perspektive, von diesem Geld leben zu können, kommen können.

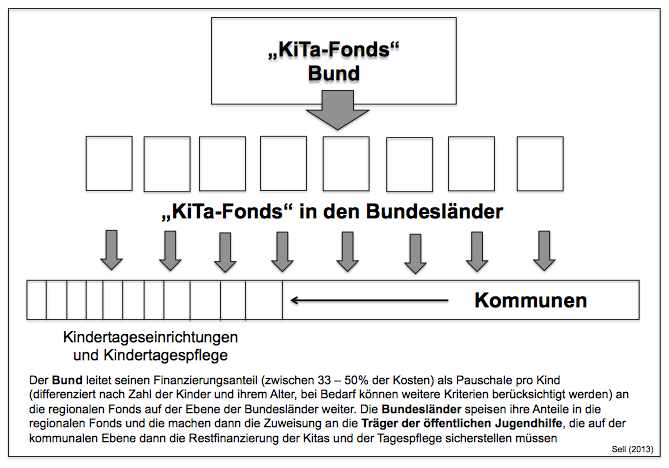

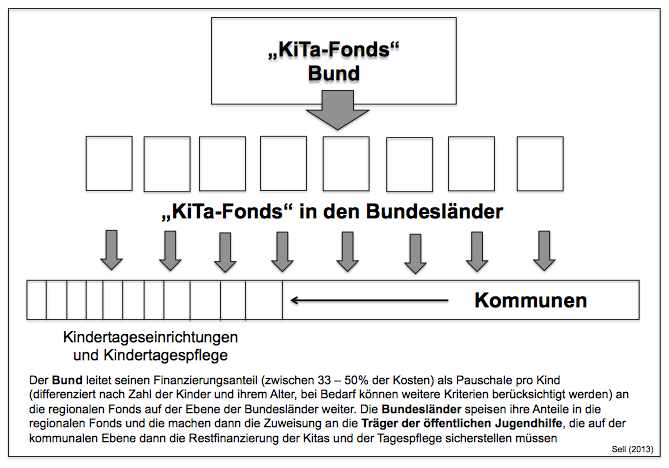

Dies nun wieder verweist auf das grundlegende Finanzierungsdilemma, mit dem wir im System der Kindertagesbetreuung konfrontiert sind. Auch hier wieder vereinfachend gesagt: Der Hauptkostenträger in diesem Feld sind die Kommunen und dann mit Abstand die Bundesländer. Der Bund ist erst seit einigen Jahren an den investiven Ausbaukosten im Vorfeld der Einführung eines Rechtsanspruchs mit eigenen Mitteln beteiligt und seit 2014 mit einem – allerdings völlig zu niedrigen – Betrag für die anteilige Finanzierung der Betriebskosten, allerdings auf dem leider sehr intransparenten Weg einer Veränderung der Steuerverteilung zwischen Bund und Ländern, so dass gar nicht sichergestellt sein kann, dass die – wie bereits erwähnt: völlig unterdimensionierten – Geldmittel des Bundes auch wirklich in diesem Bereich ankommen und nicht vorher für andere Zwecke abgezweigt worden sind.

Silke Hock zitiert mich in ihrem Artikel Arbeitsagentur fordert flexiblere Öffnungszeiten für Kitas mit folgenden Worten:

»Als … „nicht finanzierbar“ wertet Sozialwissenschaftler Stefan Sell den Vorstoß der BA. „Schon jetzt gibt es Qualitätsprobleme. Außerdem steuern wir auf einen Fachkräftemangel zu.“ Nach Angaben Sells, Professor für Volkswirtschaft, Sozialpolitik und Sozialwissenschaften am Rhein-Ahr-Campus Remagen, bedeuten erweiterte Öffnungszeiten einen erheblichen Personalbedarf.

Zudem hätten Erhebungen ergeben, dass die Betreuung bis 20 Uhr zwar gefordert, aber in der Praxis nur von drei bis vier Eltern nachgefragt werde. Selbst für diese Mini-Gruppen müsse jede Kita zwei Fachkräfte abstellen. „Wer soll das bezahlen? Ich fürchte, dass wir nur noch auf die Quantität statt auf die Qualität schauen“, sagt Sell.«

Auch wenn man sich viel mehr und ganz anderes vorstellen kann und möchte, in der jetzigen Situation ist es von entscheidender Bedeutung, das schon extrem angespannte System nicht weiter zu überladen mit neuen Aufgaben und ressourcenfressenden Aktivitäten. Oder anders gesagt: Bitte jetzt nicht den dritten vor dem zweiten Schritt machen.