Die Bundesregierung weist immer wieder gerne darauf hin, dass man die Situation „der“ Erwerbsminderungsrentner in den vergangenen Jahren mehrfach verbessert habe durch konkrete gesetzliche Veränderungen. Die Reformen des Leistungsrechts der Erwerbsminderungsrente seit 2014 wurden vor allem auf die Verlängerung der Zurechnungszeit ausgerichtet. Mit dem Rentenpaket 2014 wurde die Zurechnungszeit bei Rentenneuzugängen ab 1. Juli 2014 um zwei Jahre verlängert. Erwerbsgeminderte wurden dadurch so gestellt, als hätten sie mit ihrem bisherigen Einkommen bis zum 62. statt wie vorher bis zum 60. Geburtstag weitergearbeitet. Das heißt, es werden zusätzliche Zeiten berücksichtigt, für die keine Beiträge gezahlt wurden. Die Zurechnungszeit steigert so die Rente. Die nächste Reform gab es dann 2017: Die Zurechnungszeit wird bei Rentenneuzugängen ab 1. Januar 2018 schrittweise um weitere drei Jahre verlängert. Ab einem Rentenbeginn im Jahr 2024 werden Erwerbsgeminderte dann so gestellt, als ob sie mit ihrem bisherigen durchschnittlichen Einkommen bis zum 65. Geburtstag weitergearbeitet hätten.

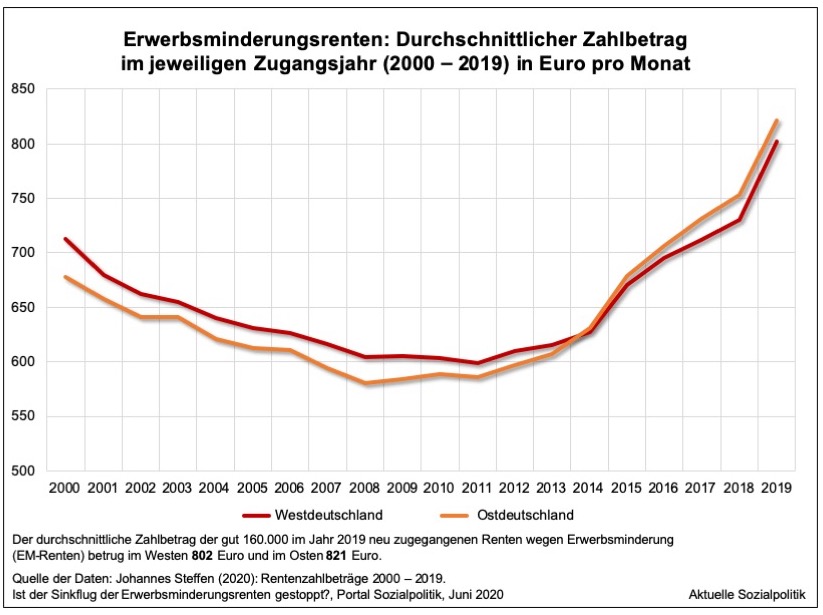

Noch vor Jahren hieß es, die Erwerbsminderungsrenten seien auf dem Sinkflug – aber offensichtlich hat die Bundesregierung mit den angesprochenen Maßnahmen das Ding gedreht. Seit einigen Jahren geht es wieder rauf: