Wenn es um Sozialleistungen geht, dann geht es in der öffentlichen Debatte nicht immer, zuweilen gar nicht um Tatsachen und durchaus kontrovers entscheidbare normative Anliegen (beispielsweise die Zielbestimmung der angemessenen Absicherung des Existenzminimums unabhängig von der Ursache der Notlage versus eines restriktiven, sanktionierenden und dabei gerne auch moralisierenden Systems von Sozialleistungsgewährung, um nur ein Beispiel zu nennen). Sondern um Bedrohungsgefühle, um Ängste und um Stimmungen, die man aufgreifen kann und muss, die sich aber natürlich immer auch produzieren, zumindest verstärken und dadurch auch instrumentalisieren lassen. Ein beliebtes Mittel ist dabei die Herstellung einer Differenz von „berechtigter“ versus „unberechtigter“ oder „guter“ versus „schlechter“ Bedürftigkeit, die dann entweder einen Hilfeimpuls oder aber Ablehnung auslösen können.

Eine Folge ist dann nicht selten eine Positionierung der Armen gegen die noch Ärmeren, die von den Armen als potenzielle – und zuweilen ganz handfest-reale – Bedrohung wahrgenommen werden, weil der begrenzte Umverteilungskuchen dann von einer größeren Grundgesamtheit beansprucht wird. Beobachten kann man dass derzeit bei den Diskussionen über die Verteilungskonflikte, mit denen es viele Tafeln zu tun haben, seitdem die hausgemachte Armut zunimmt und nun auch noch Flüchtlinge als neue „Kunden“ aufschlagen (vgl. dazu bereits vom 14. Oktober 2015 den Blog-Beitrag Die Tafeln und die Flüchtlinge. Zwischen „erzieherischer Nicht-Hilfe“ im bayerischen Dachau und der anderen Welt der Tafel-Bewegung). Oder die (scheinbar plausible) Gegenüberstellung von „unseren“ Obdachlosen und den „anderen“ (vgl. dazu nur als ein Beispiel den Artikel Flüchtlinge und Obdachlose stehen in Konkurrenz, ebenfalls aus dem vergangenen Jahr).

Zu dieser zwischen „gut“ und „schlecht“ codierenden Welt gibt es zahlreiche Beispiele aus der Vergangenheit, die auch sozialwissenschaftlich aufgearbeitet worden sind, man denke hier nur an die immer wiederkehrende Debatte über „faule Arbeitslose“, die eben nicht zufälligerweise in einem Zusammenhang zu sehen ist mit Kürzungen und Rechtsverschärfungen seitens des Gesetzgebers, für den dann natürlich ein solches Gerede eine hilfreiche Legitimationsfolie hergeben kann (vgl. dazu Frank Oschmiansky, Silke Kull, Günther Schmid: Faule Arbeitslose? Politische Konjunkturen einer Debatte, Berlin 2001 oder den Beitrag Faule Arbeitslose? Zur Debatte über Arbeitsunwilligkeit und Leistungsmissbrauch aus dem Jahr 2003).

Dieses Muster kann selbst weltpolitische Implikationen haben, man denke an dieser Stelle nur an die für viele anfangs eher befremdlich, mittlerweile allerdings angesichts seiner Erfolge als unfassbar und bedrohlich daherkommende Erfolgsgeschichte eines Donald Trump bei den Vorwahlen zur Präsidentschaftswahl in den USA. Offensichtlich wird dieser Mann auch und gerade von sozial deklassierten Menschen gewählt bzw. sie projizieren ihre Frustration mit dem System und ihre Hoffnungen auf irgendwas anderes in ihn hinein. Vgl. dazu den empfehlenswerten Artikel I Know Why Poor Whites Chant Trump, Trump, Trump von Jonna Ivin.

Aber kehren wir wieder zurück in die Gegenwart des deutschen Systems und steigen hinab in die untersten Etagen des Sozialstaats. Da fungiert die Grundsicherung für Arbeitsuchende (SGB II), also das umgangssprachlich Hartz IV genannte System als letztes Auffangnetz, allerdings weniger für eine kleine Gruppe an bedürftigen Menschen, sondern eher als ein großes Auffangbecken für sehr viele temporär oder auch auf Dauer exkludierten Menschen – mehr als sechs Millionen sind es derzeit, die aus ganz unterschiedlichen Gründen auf Leistungen aus diesem System angewiesen sind.

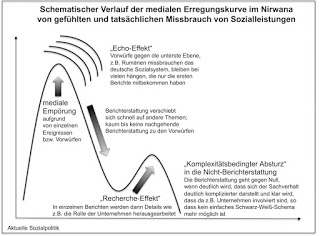

Und aus diesem nicht nur großen, sondern mit zahlreichen rechtlichen Eigenheiten bestückten System werden immer wieder Berichte über den (angeblichen) „Missbrauch“ von Leistungen in die Öffentlichkeit getragen. Dabei geht es oft um das diffuse Bedrohungsgefühl, dass arme Menschen aus anderen Ländern sich aufmachen, um wegen Hartz IV nach Deutschland zu kommen. Begrifflich werden diese Menschen dann oft als (noch harmlose Formulierung) „Armutsflüchtlinge“ oder (weitaus heftiger) als „Sozialschmarotzer“ bezeichnet.

Solche Begrifflichkeiten sind eben nicht nur semantisch ein Problem – sie befüllen einen Resonanzraum, der bei nicht wenigen Menschen als abstraktes Bedrohungsgefühl bis hin zu übersteigerten Angstgefühlen gegenüber den „fremden Armen“ vor allem aus (Süd)Osteuropa vorhanden ist. Und wenn dann berichtet wird von (angeblich) hier Hartz IV-Leistungen missbrauchende Ausländer, dann löst das Abwehrreaktionen auch bei vielen anderen aus, die eine Überforderung unserer sozialen Sicherungssysteme befürchten.

Und wir haben in den zurückliegenden Monaten immer wieder das mediale Aufgreifen der ohne Zweifel vorhandenen Armutsmigration vor allem aus den Armenhäusern der EU, also Rumänien und Bulgarien, studieren können – und die Bebilderung des Themas war oftmals – vorsichtig formuliert – mehr als einseitig, mit einer erheblichen Unwucht versehen: Verslumte „Problemhäuser“ im Ruhrgebiet, Männer auf dem „Arbeiterstrich“ oder Tagelöhner auf dem Bau oder in der Landwirtschaft. Aber seien wir ehrlich – wo waren und sind die Berichte über die vielen Ärzte aus Bulgarien und Rumänien, die in den deutschen Krankenhäuser Dienst schieben, um nur ein Beispiel zu nennen?

Und von dieser sehr einseitigen Berichterstattung handeln auch die beiden folgenden Beispiele.

Fall 1: Wie EU-Bürger deutsche Sozialkassen ausnehmen, so titelte der Bayerische Rundfunk auf seiner Online-Seite am 3. Mai 2016 – das Politikmagazin „report München“ (ARD) hat den Bericht dazu überschrieben mit Abkassieren bis an die Schmerzgrenze. Wie deutsche Sozialgesetze Missbrauch Tür und Tor öffnen. Zum (angeblichen) Sachverhalt dieses Missbrauchs unseres Sozialsystems erfahren wir:

»Die sogenannte Drachenburg – ein heruntergekommenes Wohnhaus im niederbayerischen Landshut: Hier sollen rumänische Staatsbürger zig Tausend Euro an Sozialleistungen zu Unrecht kassiert haben. Das berichteten zahlreiche Medien, nachdem in einem Protokoll des Quartierbeirats der Stadt Landshut vom 16. März von einem „perfekt organisierten System“ sozialen Missbrauchs die Rede war.«

Das wurde von vielen Medien aufgegriffen – wobei einige wenige wenigstens ein Fragezeichen an die Formulierungen angebracht und ein „angeblich“ eingebaut haben: Nutzen Rumänen systematisch den Sozialstaat aus?, so ist ein Artikel der WELT überschrieben: »In einem Wohnkomplex in Landshut sollen sich EU-Bürger fingierte Wohnadressen verschafft haben, um ganz legal an Sozialleistungen zu kommen. Medien berichten von einem angeblich ausgeklügelten System.«

Schauen wir uns vor einer weiteren Durchdringung des Sachverhalts noch das zweite Fallbeispiel an:

Fall 2: Ohne Geld und Wohnung in Lehe, konnte man am ebenfalls am 3. Mai 2016 der Online-Seite von Radio Bremen entnehmen. Zur dortigen Fallkonstellation:

»Anfang April wurden in Bremerhaven zahlreiche Fälle von mutmaßlichem Sozialbetrug aufgedeckt. Die Verantwortlichen von zwei Bremerhavener Vereinen sollen gezielt Bulgaren nach Bremerhaven gelockt und ihnen geholfen haben, Sozialleistungen zu erschleichen. Außerdem sollen sie die Zuwanderer ausgebeutet haben. Die meisten Bulgaren leben im sozial benachteiligten Stadtteil Lehe, und vielen von ihnen hat das Jobcenter inzwischen das Geld gestrichen.«

Also offensichtlich wieder ein „Hartz IV-Betrug“. Allerdings wird der eine oder andere schon etwas irritiert gewesen sein bei dieser Meldung im Vergleich zu dem, was bislang über den Landshuter Fall hier berichtet wurde, denn bei der Skizzierung der Vorgänge in Bremerhaven taucht auch der Hinweis auf, dass nicht nur die Bulgaren (angeblich) unrechtmäßig Sozialleistungen bezogen haben, sondern auch, dass sie „ausgebeutet“ worden seien. Es kommt also ein Dritter mit ins Spiel. Und den bzw. die gibt es auch im Landshuter Fall, wie wir gleich sehen werden.

Aber zuerst einmal die Situationsbeschreibung aus Bremerhaven-Lehe:

»Viele der zugewanderten Bulgaren hat das Jobcenter inzwischen aufgefordert, zu Unrecht bezogene Sozialleistungen zurückzahlen. In einzelnen Fällen seien Summen von weit über 10.000 Euro aufgelaufen, sagt Anna Zdroba von der AWO. Sie arbeitet im Zuwanderer-Beratungsbüro in Bremerhaven. Ob die Bulgaren überhaupt wissen, dass sie möglicherweise Sozialbetrug begangenen haben – das möchte sie nicht beurteilen. Fest stehe aber: Die Menschen säßen ohne Geld und ohne Krankenversicherung in Lehe. Viele von ihnen, auch Familien mit Kindern, würden aus ihren Wohnungen fliegen, weil sie die Miete nicht mehr bezahlen können … Da die meisten Zuwanderer offenbar aus der Region um Varna kämen, hätten viele Verwandte oder Freunde in der Stadt, bei denen sie erst einmal unterkriechen könnten, sagt Zdroba. Eine andere Möglichkeit seien Unterkünfte der Diakonie. Dort aber werden Familien nach Männern und Frauen mit Kindern getrennt. Viele Bulgaren seien bereits in ihre Heimat zurückgekehrt, andere aber wollten bleiben … Alexander Niedermeier, Familienhelfer in Lehe und Stadtverordneter für die Piratenpartei, ist da pessimistischer. Er erwartet nicht, dass die meisten der nun praktisch mittellosen Zuwanderer nach Bulgarien zurückkehren. Er befürchtet vielmehr, dass bald ziemlich viele Menschen in Lehe buchstäblich auf der Straße sitzen und versuchen werden, sich im Stadtteil irgendwie durchzuschlagen.«

Wie war das jetzt noch mal mit dem oder den Dritten? Bereits Anfang April hatte Radio Bremen über den Betrugsverdacht berichtet, damals unter der Überschrift Zuwanderer in Bremerhaven ausgebeutet? »Die Staatsanwaltschaft ermittelt gegen Verantwortliche von zwei Vereinen, die Zuwanderer gezielt in die Stadt gelockt haben sollen. Mit Scheinarbeitsverträgen sollen sie ihnen Sozialleistungen ermöglicht haben, um dann Geld zu verlangen.«

Pikant an den Vorwürfen in Bremerhaven – die richten sich gegen Vereine, die vom Namen her erst einmal einen ganzen anderen Zweck verfolgen (sollten):

»Die Behörden ermitteln nach Angaben der Staatsanwaltschaft Bremen gegen Verantwortliche des Vereins „Agentur für Beschäftigung und Integration“ und der „Gesellschaft für Familie und Gender Mainstreaming“. Das bestätigte Behördensprecher Frank Passade. Beide Vereine haben denselben Vorsitzenden.«

Offensichtlich geht es um Patrick Cem Öztürk, einem SPD-Politiker aus Bremerhaven und Mitglied in der Bremischen Bürgerschaft. Einem Wikipedia-Eintrag zu seiner Person kann man entnehmen:

Er »war bis 2015 ehrenamtlicher Vorstand des Vereins Agentur für Beschäftigung und Integration e.V. (ABI). Dieser Verein wurde von Selim Öztürk, Vater von Patrick Öztürk, geleitet. Im Wahlkampf zur Bürgerschaft wurde Öztürk von einem vermeintlichen „Bündnis der Sozialeinrichtungen“ unterstützt, hinter dem auch das ABI und damit der Vater stand. Auf dem Flugblatt genannte Organisationen, wie der Paritätische, stellten fest, dass Sie diesem „Bündnis der Sozialeinrichtungen“ nicht angehörten und dieses auch nicht existierte.

Dem Verein ABI wird vorgeworfen, bei Zuwanderern aus Südosteuropa im großen Stil Beihilfe zur Erschleichung von Sozialleistungen geleistet zu haben. Aus der Bremer SPD kam hierauf die Aufforderung an Patrick Öztürk, sein Bürgerschaftsmandat zurückzugeben.«

Aber was genau sollen die – nach Informationen von Radio Bremen soll es sich um rund 20 Menschen handeln, die den Betrug organisiert haben – wie gemacht haben? Dazu der Bericht von Radio Bremen:

»Vereinsmitarbeiter haben dem Bremerhavener Jobcenter zufolge EU-Zuwanderer aufs Amt begleitet und gedolmetscht – teilweise offenbar verfälschend. Laut Jobcenter haben die Vereine den Zuwanderern zudem Arbeitsverträge ausgestellt und damit zum Anspruch auf Sozialleistungen verholfen. Im Gegenzug sollen sie von den Zuwanderern Geld kassiert haben. Zahlreiche Arbeitsverhältnisse sollen allerdings nur auf dem Papier bestanden haben.«

Die Zuwanderer wurden den Angaben zufolge unter anderem dafür eingesetzt, ohne Gesundheitsschutz Schiffe zu lackieren, und sie mussten weit unter dem Mindestlohn arbeiten. 800.000 Euro sollen nach Angaben der Ermittler ins Ausland überweisen worden sein.

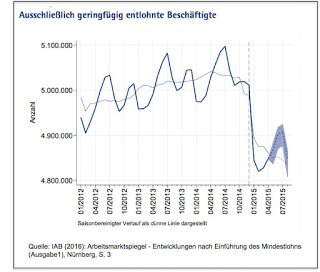

Und jetzt nähern wir uns dem zentralen Punkt: „Mit den fingierten Arbeitsverträgen, vorzugsweise geringfügige Beschäftigungen, war es möglich, ergänzende Sozialleistungen zu bekommen“, so wird der Sprecher der Staatsanwaltschaft, Frank Passade, zitiert.

An dieser Stelle passt dann der Sprung zurück zu Fall 1 aus dem bayerischen Landshut. Denn auch dort taucht diese dritte Seite auf. Bereits in der Berichterstattung des Bayerischen Rundfunks wird auf ein mit Bremerhaven strukturell vergleichbares Muster hingewiesen:

»Zwei Firmen in Landshut haben rumänische Staatsangehörige für unter 200 Euro pro Monat angestellt, das bestätigt ein Informant, der die Aktenlage gut kennt. Die rumänischen Bürger hätten „ein Minimum verdient, um Sozialleistungen zu kassieren“. Thomas Haslinger, für die Junge Liste im Landshuter Stadtrat: „Auch uns liegen Informationen vor, dass mit Hilfe von zwei Landshuter Firmen, das System ausgereizt wurde, was die Auszahlung von Arbeitslosengeld II anbelangt.“ Nach einem halben Jahr, so der Informant, habe die Firma die rumänischen Angestellten noch in der Probezeit gekündigt. Dann hätten die Rumänen „noch ein halbes Jahr weiter kassiert. Alles legal“. Die Rumänen hatten nur wenige Stunden pro Woche gearbeitet und weniger als 200 Euro pro Monat verdient.«

Hier offenbart sich ein strukturelles Problem im Kontext der deutschen Sozialgesetzbuch, wenn man denn die Inanspruchnahme der Sozialleistungen über diese Fallgestaltungen als Problem wahrnimmt, was auf der deutschen Seite sicher mehrheitlich der Fall sein wird.

Die hier nur anzudeutende Perspektive der betroffenen Menschen aus Bulgarien und Rumänien ist sicher eine andere. Für sie ist das kein Vergnügen, unter den immer wieder berichteten Umständen nach Deutschland zu kommen und unter teilweise erbärmlichen Bedingungen hier ihr Glück zu versuchen. Für viele von ihnen ist das angesichts der unglaublichen materiellen Not in ihrer Heimat ein Teil einer Art „Überlebensökonomie“. Auch wenn man aus unserer Sicht dem ein Riegel vorzuschieben bestrebt ist, sollte man diesen Aspekt nicht einfach ausblenden. Er rechtfertigt nichts, erklärt aber einiges.

Das angesprochene strukturelle Problem wird wenige Tage nach den hochgezogenen Berichten über den „Sozialbetrug“ der Rumänen in Landshut in diesem Artikel der Süddeutschen Zeitung erkennbar: Unter der Überschrift Gefühlter Sozialbetrug in Landshut wird von Andreas Glas berichtet: »Angeblich beschäftigen zwei Firmen rumänische Bewohner der berüchtigten Drachenburg kurzzeitig für geringen Lohn – um ihnen Anspruch auf Hartz IV zu verschaffen. Das klingt anrüchig, wäre aber legal.«

Das wäre legal bzw. „gesetzeskonform“, so hört man es oft in Landshut von denen, die Verantwortung tragen (sollen) – hier ist der entscheidende Punkt. In den Worten von Andreas Glas:

»Der gefühlte Sozialbetrug – wenn es ihn denn gibt – könnte völlig legal sein. Wer nach weniger als einem Jahr unfreiwillig arbeitslos wird, kriegt danach sechs Monate lang Hartz IV, das ist sein Recht. Wer länger als ein Jahr gearbeitet hat, dem stehen die Sozialleistungen sogar unbefristet zu.«

Mit Blick auf Landshut muss man ergänzend anführen, was die Stadt zwischenzeitlich herausgefunden hat:

»In den 67 bewohnten Einheiten in der Drachenburg seien 23 Alleinstehende oder Familien gemeldet, die Hartz-IV bekommen. Bei 20 dieser Fälle handle es sich um Aufstocker, die legal arbeiten gehen, aber zu wenig für ihren Lebensunterhalt verdienen und deswegen Sozialleistungen bekommen. Auch für die übrigen drei Fälle gebe es keine Hinweise auf Sozialbetrug.« Allerdings »werde man die in der Vergangenheit in der Drachenburg gemeldeten Personen darauf prüfen, „ob es fingierte Arbeitsverhältnisse gab“. Sollten sich doch Hinweise finden, „dann müsste man fragen, welches Interesse eine Firma daran haben könnte“, einen Menschen nur zum Schein anzustellen, damit dieser Anspruch auf Hartz-IV-Leistungen bekomme.«

Diese Frage kann sich die Stadt zumindest auf der Ebene der Hypothesen selbst beantworten – und das verweist zugleich auf die möglichen wahren Profiteure:

»Denkbar sei zum Beispiel, dass der Angestellte als Gegenleistung für die Firma arbeite „und nichts dafür kriegt“ … Die Profiteure wären dann wohl weniger die Arbeitnehmer als vor allem die Firmen, die sich die Geldnot vieler rumänischer Zuwanderer zunutze machen, um Lohnkosten zu sparen. Und obendrein profitieren die Vermieter, die den Rumänen regelrechte Bruchbuden wie die Drachenburg für teures Geld vermieten, weil es für Zuwanderer schwierig ist, auf dem angespannten Wohnungsmarkt etwas Besseres zu bekommen.«

Ist es jetzt wirklich überraschend, dass genau an dieser Stelle, als in Umrissen erkennbar wurde, dass die Rumänen oder welchen armen Schlucker auch immer eben nicht alleine zum Jobcenter gelaufen sind (und das übrigens nach zahllosen Stimmen aus den Jobcentern in unserem Land weiter tun), um unseren Hartz IV-Staat auszuplündern, sondern dass es Dritte gibt und geben muss und dass das oftmals Unternehmen sind, die hier tätig sind, das genau in diesem Moment die Berichterstattung gegen Null abgesunken ist? In einem Moment, in dem bei etwas genauerem Hinschauen klar wird, dass es sich hier – man mag das beklagen, ändert aber nichts – um eine durchaus „gesetzeskonforme“ Inanspruchnahme der vorhandenen Leistungen nach dem SGB II handelt? Die allerdings voraussetzt, dass die EU-Ausländer irgendwo – sehen wir mal vom kaum relevanten Fall der ausschließlichen Schein-Beschäftigung ab – in Unternehmen hier bei uns ein Arbeitsverhältnis haben müssen, und sei es ein geringfügiges Beschäftigungsverhältnis.

Aber war da nicht was aus Berlin? Hat uns die große Bundesregierung nicht versprochen, der „Zuwanderung in unsere Sozialsysteme“ einen Riegel vorzuschieben? Und ist sie da nicht schon tätig geworden?

Durchaus. Mittlerweile liegt ein Referentenentwurf vom 28.04.2016 für ein „Gesetz zur Regelung von Ansprüchen ausländischer Personen in der Grundsicherung für Arbeitsuchende nach dem Zweiten Buch Sozialgesetzbuch und in der Sozialhilfe nach dem Zwölften Buch Sozialgesetzbuch“ vor. Damit soll das erreicht werden:

»Die Leistungsausschlüsse im SGB II werden ergänzt und damit klargestellt, dass Personen ohne materielles Freizügigkeitsrecht oder Aufenthaltsrecht ebenso wie Personen, die sich mit einem Aufenthaltsrecht allein zur Arbeitsuche in Deutschland aufhalten, sowie Personen, die ihr Aufenthaltsrecht nur aus Artikel 10 der Verordnung (EU) Nr. 492/2011 ableiten, von den Leistungen nach dem SGB II ausgeschlossen sind. Im SGB XII werden die Leistungsausschlüsse denjenigen im SGB II angepasst. Daneben wird im SGB XII ein Anspruch für einen Zeitraum von vier Wochen geschaffen mit der Möglichkeit darlehensweise die Kosten für ein Rückfahrticket zu übernehmen. Außerdem wird im SGB II ein Leistungsanspruch nach fünf Jahren Aufenthalts in Deutschland geschaffen.«

Na also, werden die Schnellleser sagen, geht doch. Bei einigen anderen wird die Formulierung „Personen, die sich mit einem Aufenthaltsrecht allein zur Arbeitsuche in Deutschland aufhalten“ für Skepsis sorgen, ob das, was hier geregelt werden soll, für unsere Fallkonstellationen überhaupt relevant ist.

Genau das ist der Punkt. Der Gesetzentwurf geht an den hier vorgestellten Fallkonstellationen vorbei. Denn der Gesetzentwurf verlangt „nur“, dass EU-Ausländer von Sozialhilfe ausgeschlossen werden, wenn sie nicht arbeiten oder durch vorherige Arbeit Ansprüche erworben haben. Wenn die Menschen aber – und sei es nur zu sehr niedrigen Löhnen oder geringer Stundenzahl – hier gearbeitet haben, dann stellt sich die Situation anders dar, die nicht unter die Ausschlussregelung des neuen Gesetzes fallen würden.

In anderen Worten: An der Aufstocket-Problematik (und der mit ihnen verbundenen tatsächlichen Missbrauchspotenziale seitens der Arbeitgeber, die das ausnutzen) ändert sich nichts und wenn die Betroffenen dann arbeitslos werden, haben sie – und sei es für einige (in den Maßstäben ihrer „Überlebensökonomie“ sehr wertvolle) Monate Anspruch auf Sozialleistungen.

Man kann sich die Eskalation der Gesetzgebungsmaschinerie an dieser Stelle gut vorstellen. Wenn der derzeitige Entwurf Gesetz geworden ist und man natürlich feststellen wird, dass das an den anderen Problemen nichts ändert, wird man versuchen, den Regelungsmechanismus auch auf die hier beschriebenen Fälle auszudehnen. Manche werden nie arbeitslos werden im bestehenden System.