In dem Beitrag Jobcenter: Von „struktureller Unterfinanzierung“ seit vielen Jahren, „Umschichtungen“ aus dem Geldtopf für Eingliederungsleistungen – und der Beseitigung von „Haushaltswahrheit und -klarheit“, der hier am 29.10.2025 veröffentlicht wurde, musste der seit Jahren anhaltende skandalöse Griff in die vom Parlament eigentlich zur Verfügung gestellten Mittel für Eingliederungsleistungen im Bürgergeld- bzw. Grundsicherungssystem aufgerufen werden. Milliarden-Beträge, mit denen eigentlich aktive Arbeitsmarktförderung zugunsten der erwerbslosen Leistungsempfänger betrieben werden soll, müssen umgeschichtet werden in den von vornherein unterdimensionierten Topf, aus denen die Jobcenter ihre „Verwaltungskosten“ finanzieren müssen. Das kann man machen, weil die Mittel aus beiden Haushaltsposten „gegenseitig deckungsfähig“ sind, wobei das in den vergangenen Jahren immer eine Einbahnstraße von den Förder- zu den Verwaltungsausgaben war.

Nun muss man in einem ersten Schritt die Jobcenter an dieser Stelle in Schutz nehmen und darauf hinweisen, dass die das nicht etwa aus niederen Motiven machen oder um die Erwerbslosen zu drangsalieren durch ausbleibende Fördermöglichkeiten, sondern sie werden dazu gezwungen, sich das Geld zu besorgen, weil im hier einschlägigen Bundeshaushalt von vornherein viel zu wenig Geld eingestellt wurde für die Deckung der Verwaltungsausgaben (in sicherer Erwartung, dass die derart strukturell produzierte Defizitlücke zwischen Soll und Ist auf der einen Seite durch den Griff in die andere Tasche mit den Eingliederungsmitteln schon geschlossen werden kann).

Dieser Tatbestand einer strukturellen Unwucht in einem Teilbereich der Finanzierung des Grundsicherungssystems wird seit Jahren immer wieder angeprangert und bis hin zum Bundesrechnungshof (2023) wurde bereits mehrfach gefordert, dass das korrigiert und ins Lot gebracht werden muss.

Eine Vorbemerkung: „Verwaltungskosten“ sind mehr als Bleistiftausgaben

Wenn das in den Medien oder in der kritischen Öffentlichkeit mal aufgegriffen wurde, dann haben die Jobcenter in der Regel das Problem, dass mit dem Begriff der „Verwaltungskosten“ – ob bewusst oder unbewusst – eher sehr negative Assoziationen verbunden sind, als wenn das alles „Bürokratiekosten“ sind und Milliardenbeträge (2024 beliefen sich die Verwaltungsausgaben der Jobcenter auf 6,535 Mrd. Euro an Bundesmitteln, hinzu kommen weitere 12,5% an kommunalen Mitteln, so dass wir bei über 7 Mrd. Euro lagen) für die Beschaffung von Bleistiften und den Gehältern von mehr oder weniger fleißigen Verwaltungsmenschen verwendet wurden.

Tatsächlich beinhalten die „Verwaltungskosten“ neben Sachkosten wie Bleistifte oder weitaus relevanter die Mieten für angemietete Räumlichkeiten, vor allem die Personalkosten der weit über 70.000 Beschäftigte in den Jobcentern. Die zum einen unter den Bedingungen einer Massenverwaltung sicherstellen sollen und müssen, dass Millionen Menschen auch an die für sie existenzielle Leistung kommen (können), zum anderen aber haben die auch den Auftrag, den Erwerbslosen wieder eine Perspektive auf eine (möglichst existenzsichernde) Beschäftigung zu eröffnen, durch Beratungs- und Vermittlungsaktivitäten und/oder über die Ermöglichung einer hoffentlich passenden geförderten Qualifizierungs- oder Beschäftigungsmaßnahme. Das kostet Geld – aber nicht nur bei einer Förderung Geld aus dem Eingliederungstopf, sondern es kostet auch personelle Ressourcen in den Jobcentern, die diese wichtige Arbeit machen. Und je schwieriger die Kunden hinsichtlich ihrer Vermittlungsfähigkeit angesichts der Anforderungen der meisten Jobs heute sind, um so größer ist der Aufwand, gezielt mit Beratung, Förderung usw. gegenzusteuern.

Einfache Weisheit: Die Verwaltung bläht sich auf und die Förderung von Erwerbslosen geht den Bach runter. Zu einfach?

Immer wieder wird man in dieser in Umrissen skizzierten unguten Gemengelage mit solchen Vorwürfen konfrontiert, die auf den ersten Blick auch einleuchtend erscheinen: »Eine Bertelsmann-Studie kommt … zu dem Ergebnis, dass immer mehr Geld in die Verwaltung fließt statt in die Vermittlung von Arbeitslosen.« Es wird dann darauf hingewiesen, dass es Mittel für Verwaltung und für Arbeitsförderung gibt. „Einige Jobcenter verschieben bis zu 70 Prozent dieser Gelder in die Verwaltung“, so wird in dem Beitrag Immer mehr Geld fürs Verwalten statt fürs Fördern die Bertelsmann Stiftung zitiert, denn die hat eine Studie herausgegeben, die angeblich zu so einem Ergebnis gekommen ist.

»Die Folge: In den vergangenen zehn Jahren erhöhten sich die Kosten für Verwaltung – auch wegen steigender Gehälter – um 39 Prozent auf 6,5 Milliarden Euro.1 Das Geld zur Förderung von Bürgergeld-Empfängerinnen und -empfängern verharrte bei 3,8 Milliarden Euro.« Wie viele Menschen die Jobcenter am Ende in Arbeit bringen, spiele „eine untergeordnete Rolle“, so die Kritik in der Studie der Bertelsmann Stiftung. Die Studie im Original wurde unter dem Titel „Bürgergeld: Anspruch, Realität, Zukunft“ veröffentlicht (vgl. Ortmann et al. 2025).

Dort findet man neben anderen Aspekten der Entwicklung des Grundsicherungssystems dieses 7. Kapitel: „Institutionelle und fiskale Perspektive auf die Arbeitsverwaltung“. Völlig richtig ist die dort vorgetragene grundsätzliche Kritik, »dass etwa 20 Prozent der budgetierten Mittel gar nicht bei den Leistungsberechtigten als aktive Leistungen ankommen« (Ortmann et al. 2025: 17). Die Autoren erweitern ihre Kritik:

»Es ist fraglich, ob die bisherige Verfahrensweise effizient ist. Einerseits bleiben bundesweit stets Mittel aus der Eingliederung ungenutzt (was u. a. mit den langen Planungszeiträumen der Jobcenter zu tun hat). Andererseits werden die Mittel regional sehr unterschiedlich verwendet. Dabei haben einige Jobcenter Engpässe, während gleichzeitig andere Jobcenter die Mittel nicht verausgaben. Die unbegrenzte Deckungsfähigkeit der beiden Kostentitel erlaubt zwar dezentral mehr Flexibilität, doch geht das zu Lasten von Steuerungsmöglichkeiten und einem zielgenauen Mitteleinsatz.« (Ortmann et al. 2025: 18). Für die Verfasser der Studie „stellt sich die Frage nach der Gesamteffizienz des Verwaltungsapparates“.

Ortmann et al. (2025) wollen offensichtlich den „Erfolg“ der Arbeit von Jobcentern“ bemessen. »Neben der finanziellen Grundsicherung zählt auch die berufliche Eingliederung zu den Kernaufgaben der Jobcenter.« Und daran anknüpfend präsentieren sie die „Vermittlungsquote“, die angibt, in welchem Umfang Leistungsempfänger durch Auswahl und Vorschlag der Arbeitsvermittler in den regulären Arbeitsmarkt vermittelt werden. Und wir werden mit nachdenklich stimmenden Zahlen konfrontiert:

»In nur zehn Jahren (2014–2023) fiel die Vermittlungsquote um mehr als zwei Drittel von 14,9 Prozent auf 5,5 Prozent.« (Ortmann et al. 2025: 19).

Das muss man erst einmal sacken lassen, wenngleich die Autoren sofort ergänzen: »Einschränkend ist allerdings zu sagen, dass das Zustandekommen eines Arbeitsverhältnisses sich nicht allein mit der Vermittlungsquote erfassen lässt. Erwerbsfähige Leistungsberechtigte können auch eigenständig einen neuen Job finden, andere Beratungsdienstleistungen in Anspruch nehmen oder durch Instrumente der aktiven Arbeitsmarktpolitik integriert werden.« Wohl wahr.

Die kritische Infragestellung der Arbeit der Jobcenter von Ortmann et al. (2025: 19) wird dann so formuliert:

»Die wiederkehrende Umwidmung von Geldern in den Verwaltungstitel zeigt, dass die Jobcenter eine intensivere Betreuung der Leistungsempfänger:innen durch eigenes Jobcenter-Personal der maßnahmenorientierten Eingliederung vorziehen. Vor diesem Hintergrund erscheint der Rückgang der Vermittlungsquote als besorgniserregend. Der Wegfall der gesetzlichen Pflicht zur Erstellung einer Eingliederungsbilanz nach § 11 SGB III und 54 SGB II im Rahmen der Einführung des Bürgergeldes macht eine weitere Verfolgung der Entwicklungen unmöglich.«

An anderer Stelle bilanzieren Ortmann et al. (2025: 26; Hervorhebungen im Original):

»Die Effizienz der Jobcenter im Bereich Bürgergeld ist in den letzten Jahren gesunken. Während die Zahl der Leistungsberechtigten abnahm, ist das Gesamtbudget der Jobcenter fürs Bürgergeld gestiegen. Heute wird also je Leistungsberechtigten mehr Geld eingesetzt. Doch es kommt nicht als aktive Leistung bei ihnen an. Gestiegene Verwaltungskosten insbesondere durch hohe Tarifabschlüsse im öffentlichen Dienst haben dazu geführt, dass die Jobcenter Mittel zur Eingliederung in den Verwaltungshaushalt umschichten. Im Ergebnis fehlen jährlich rund 1 Milliarde Euro im Eingliederungstitel. Ohne passende und wirkungsorientierte Erfolgsindikatoren ist letztlich auch nicht zu erkennen, welche Jobcenter mit welchen Strategien erfolgreich sind und ob die Mittelausstattung angemessen ist.«

In den Empfehlungen heißt es dann: »Die Arbeitsverwaltungen müssen dringend effizienter werden. Jedes Jahr wird der Verwaltungstitel zulasten des Eingliederungstitels überschritten, während die Vermittlungsleistungen oft unzureichend sind. Der Fokus sollte weniger darauf liegen, zu verwalten, und mehr darauf, Menschen zu aktivieren, zu qualifizieren, zu unterstützen und zu vermitteln. Dafür braucht es eine wirkungsorientierte Steuerung, die die unterschiedlichen Bedarfe der Leistungsberechtigten berücksichtigt.« (Ortmann et al. 2025:28).

Fassen wir zusammen: Steigende Verwaltungskosten, in Verbindung mit Umschichtungen aus dem Eingliederungstitel, sind in der Vergangenheit mit sinkenden Vermittlungsquoten einhergegangen.

Die Behauptung, dass Umschichtungen den Arbeitslosen Eingliederungsleistungen entziehen und so Integrationen verhindern, wird bei vielen auf fruchtbaren Boden stoßen, gerade bei den Praktikern in der kleiner und noch fragiler gewordenen Welt der Qualifizierungs- und Beschäftigungsträger, die sich seit Jahren mit permanenter Unsicherheit und Unruhe konfrontiert sehen, ob sie denn weiter auf dem „Markt“ für Arbeitsmarktdienstleistungen unterwegs sein können.

Man kann natürlich auch das Bedürfnis verspüren, die angesprochene Behauptung zu überprüfen.

Gibt es einen Zusammenhang zwischen der Höhe der Ausgaben für Eingliederungsleistungen und der Integrationsquote und wenn ja, welchen?

Andreas Hammer ist in diesem Kontext der Frage nachgegangen, inwieweit die Höhe der Ausgaben für Leistungen zur Eingliederung in Arbeit einen Einfluss auf die Integrationsquote der Jobcenter hat. Er schreibt in einem Hinweis auf eine von ihm erstellte Untersuchung (vgl. dazu Hammer 2025):

»Die Untersuchung gelangt für die Jobcenter mit den Daten für das Jahr 2022 zu dem Schluss, dass die Auswirkungen der Eingliederungskosten je ELB (Kosten) auf die Integrationsquoten (Nutzen) maßgeblich von der Anzahl der erwerbsfähigen Leistungsberechtigten (ELB) abhängt. Die vorliegende Untersuchung zeigt einen negativen Zusammenhang zwischen den Eingliederungskosten je erwerbsfähigem Leistungsberechtigten (ELB) und der Zahl der ELB auf der einen Seite sowie der Integrationsquote eines Jobcenters im Jahr 2022 auf der anderen Seite.«

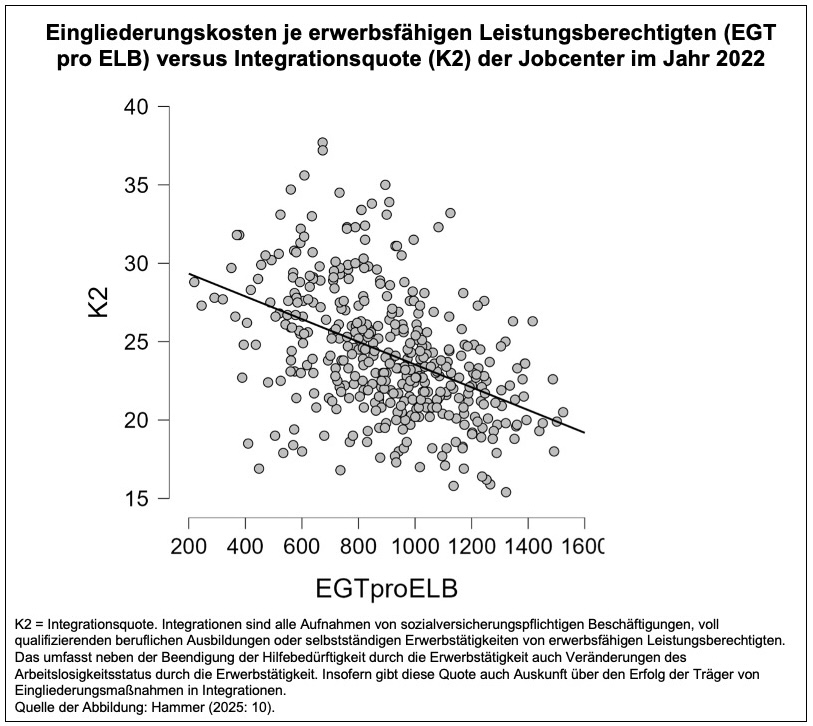

Hammer illustriert seinen Befund mit dieser Abbildung:

Da muss man erst einmal ein großes Fragezeichen setzen. Was will uns der Verfasser sagen?

Schauen wir also genauer in die Untersuchung von Hammer (2025).

Seine Untersuchung hat feststellen können, dass es (statistisch) einen negativen Zusammenhang zwischen den Eingliederungskosten je erwerbsfähigen Leistungsberechtigten (ELB) und der Zahl der ELB auf der einen Seite sowie der Integrationsquote eines Jobcenters im Jahr 2022 auf der anderen Seite gegeben hat. Anders ausgedrückt: Der Befund lautet, dass höhere Eingliederungskosten und eine höhere Zahl von erwerbsfähigen Leistung mit niedrigeren Integrationsquoten assoziiert sind.

Hammer (2025: 15) schreibt in seinem Fazit allerdings, »dass die Daten jedoch keinen kausalen Schluss erlauben, dass hohe Eingliederungskosten je ELB mit niedrigen Integrationsquoten einhergehen und/oder auf eine geringe Effizienz von Jobcentern mit hohen Eingliederungskosten je ELB hinweisen.«

Das Ergebnis abnehmender Integrationsquoten bei steigenden Fallkosten zur Eingliederung ist erst einmal kontrainduktiv und für viele verwirrend. Hammer präsentiert einige mögliche Erklärungen für diesen irritierenden Befund:

»Durch geringere oder fehlende Umschichtungen zulasten des Eingliederungstitels fallen die EGT-Kosten je ELB höher aus als bei großen Umschichtungen. Damit werden auch die Beratungskapazitäten der Jobcenter reduziert sowie das Personal, welches Zuweisungen in Maßnahmen der Träger vornimmt (das aus dem Verwaltungstitel finanziert wird). Steigende EGT-Kosten können also kontraproduktiv wirken.«2

»Steigende Kosten pro Fall können auch darauf hinweisen, dass immer schwerer vermittelbare Personen gefördert werden, für die teure oder mehr Maßnahmen notwendig sind, deren Integrationserfolg aber geringer ist oder für die eine Integration vorläufig kein Ziel ist.«

»Der Einsatz teurer Einzelmaßnahmen könnte die Integrationsquote nicht verbessern, wenn zentrale Rahmenbedingungen und Strukturveränderungen im (zum Beispiel Arbeitsmarkt, Nachfrage, Qualifikationsbedarf) außer Acht gelassen werden.«

Diese Ausführungen mögen aufzeigen können, dass das einfache Herauspicken eines Indikators wie der Vermittlungsquote zur Abbildung der „Effizienz“ der Jobcenter kaum bzw. gar nicht geeignet erscheint.

Man kann also festhalten: Die für viele sicher erst einmal plausible Annahme, dass steigende Verwaltungskosten der Jobcenter, insbesondere durch Umschichtungen aus dem Eingliederungstitel, mit sinkenden Vermittlungsquoten einhergehen, trifft so nicht zu. Im Gegenteil gibt es datenbasierte Hinweise, dass steigende Verwaltungskosten mit steigenden Vermittlungsquoten einhergehen können.

Fazit: Solche und andere Verwaltungsausgaben (nicht nur) der Jobcenter

Auch bzw. gerade weil die hier beispielhaft präsentierten Befunde irritierend daherkommen und die „Effizienz-Frage“ notwendigerweise unbeantwortet lassen, soll abschließend darauf hingewiesen werden, dass man zum einen genauer hin- (und über seinen vorurteiligen Tellerrand hinaus-)schauen sollte, nachdem „Verwaltungsausgaben“ per se eine unproduktive Sache sind, die eher blockiert, Ineffizienzen fördert und einen besseren Mitteleinsatz verhindert oder zumindest verringert. Das kann natürlich sein, jeder könnte viele Beispiele aus dieser Welt aufzählen. Aber zu den Verwaltungskosten in den Jobcentern gehören vor allem die Personalkosten und das Personal der Jobcenter oder Teile davon können höchst produktiv wirken für die Wiedereingliederung von SGB II-Leistungsempfängern in den Arbeitsmarkt.

Auf der anderen Seite sollen die hier dargestellten Befunde nun keineswegs die teilweise massive Umschichtung von eigentlich zur Verfügung gestellten Mitteln für Eingliederungsleistungen dahingehend legitimieren, dass doch hohe Verwaltungskosten mit höheren Integrationsquoten einhergehen (können), dann sei das ja „nicht schlimm“, wenn man die Gelder entsprechend umverteilt. Wenn man berücksichtigt, dass von denMitteln aus dem Eingliederungstitel 70 Prozent an Träger (für die Durchführung von Maßnahmen) gehen und mehr als 20 Prozent an Arbeitgeber (für Lohnkostenzuschüsse), dann hat ein sowieso unterdimensionierter und dann auch noch durch Umschichtungen geplünderter Eingliederungstopf gravierend negative Auswirkungen auf wichtige Andockstellen für eine mögliche und erfolgreiche Integration ins Erwerbsleben für die Betroffenen, denn die dafür erforderliche Infrastruktur bricht weg (und wird kaum wiederzubeleben sein, vor allem nicht auf Knopfdruck und nicht mit guter Qualität).

Die Jobcenter Personalräte haben es am 23.06.2025 in ihrem „Brandbrief“ an das BMAS und nachrichtlich an die Bundestagsabgeordneten des Arbeits- und Finanzausschusses auf den Punkt gebracht: Die Folgen der massiven Unterfinanzierung der Jobcenter durch die zu geringe Zuweisung von Mitteln für die Verwaltungsausgaben (und damit einhergehend die alternativlose Umschichtung von Mitteln für Eingliederungsleistungen) sind erheblich: massive Kürzungen der arbeitsmarktpolitischen Maßnahmen und ein Erodieren der Landschaft der Maßnahmeträger (längst nicht mehr nur im ländlichen Raum). Das sind massive Schäden, die man schon in vielen Regionen beobachten muss.

Literaturverzeichnis

Bundesrechnungshof (2023): Bedarfsgerechte Veranschlagung und Verteilung der Mittel für Eingliederungsleistungen in der Grundsicherung für Arbeitsuchende. Bericht nach § 88 Absatz 2 BHO an den Haushaltsausschuss des Deutschen Bundestages, Bonn: 4. Dezember 2023

Andreas Hammer (2025): Eingliederungsleistungen und Effizienz der Jobcenter und Träger. Einfluss der Ausgaben für Eingliederung in Arbeit auf die Integrationsquote, Östringen, September 2025

Tobias Ortmann et al. (2025): Bürgergeld: Anspruch, Realität, Zukunft, Gütersloh: Bertelsmann Stiftung, März 2025

Fußnoten

- Offensichtlich wird hier „nur“ der Bundesanteil an den Verwaltungsausgaben der Jobcenter berücksichtigt, der seit 2011 bei 84,8 Prozent der Gesamtverwaltungsausgaben liegt. ↩︎

- Möglicherweise, so Hammer, ist die verstärkte Beratung durch das Personal der Jobcenter (und damit eine Umschichtung zum Verwaltungstitel zulasten des Eingliederungstitels) bei bestimmten Jobcentern für eine Einflussnahme auf die Integrationsquote geeignet. ↩︎