Über die Entwicklungen bei Lieferando, dem Marktführer der Lieferdienste in Deutschland, wurde in dem Beitrag Aus den Untiefen der Lieferbotengesellschaft: Lieferando lässt liefern und entlässt 2.000 eigene Fahrer. Das wird erst der Anfang sein und die „Schattenflotte“ wird weiter wachsen vom 20. Juli 2025 ausführlich berichtet. Wir werden hier konfrontiert mit einer Gleichzeitigkeit von Monopolisierung (des Marktes) und einer Zersplitterung der bislang noch halbwegs kollektiv strukturierten Belegschaft in Form ihrer Verlagerung in eine fragmentierte Welt der Subunternehmen.

Man entsorgt in einem ersten Schritt 2.000 Fahrer, die bislang bei Lieferando fest angestellt waren, in die Welt der Subunternehmen, von denen man sich dann deren Arbeitsleistung „zurückkauft“ (oder die anderer, die von den Subunternehmen rekrutiert werden können). Die Vorteile für das Unternehmen liegen auf der Hand: Zum einen kann man durch die Auslagerung der zwangsläufig kostenintensiven „letzten Meile“, also dem Transport zum Kunden, auf „Logistikpartner“ Geld sparen, denn man muss nur Transportleistungen buchen (deren Preis man dann bei den zumeist kleinen Subunternehmen gut drücken kann) und man kann sich gleichzeitig der bislang bestehenden Arbeitgeberpflichten entledigen. Und wenn man dieses Outsourcing in die kleinteilige Welt der Subunternehmen vorantreibt, dann verhindert man auch den zunehmenden Druck, die eigenen Beschäftigten möglicherweise unter das Dach eines Tarifvertrages ziehen zu müssen, wie das die Gewerkschaft fordert. Zugleich sendet man ein Signal an die eigenen Beschäftigten, es lieber sein zu lassen mit dem Versuch, über Arbeitskampfmaßnahmen Verbesserungen der Arbeitsbedingungen herbeiführen zu wollen.

Diese Entwicklungen sind Anlass genug, einen grundsätzlichen Blick auf die seit einiger Zeit boomenden und zugleich in einem erheblichen Struktur- und Formenwandel befindlichen Lieferdienste zu werfen. Diese sind Teil einer digitalen Plattformökonomie, die immer mehr Bereiche unseres Lebens beeinflusst.

Das Institut für Arbeitsmarkt- und Berufsforschung (IAB) der Bundesagentur für Arbeit schreibt dazu: »Im Zuge der Digitalisierung wird Arbeit zunehmend über digitale Plattformen organisiert. Diese vermitteln in der Regel zeitlich begrenzte Arbeitsaufträge, auch bezeichnet als „Gigs“, an Solo-Selbstständige oder beschäftigen eigenes Personal, das diese Aufgaben übernimmt. Plattformunternehmen nutzen dabei Smartphone-Apps oder Websites, um Kundenaufträge anzunehmen, die Arbeitsabläufe zu organisieren und die Bezahlung abzuwickeln. Besonders verbreitet sind sie in Deutschland im Bereich der Essens- und Lebensmittellieferung, doch auch App-basierte Fahrdienste, Reinigungsdienste, Betreuungsdienste sowie Plattformen für Gelegenheitsjobs haben sich etabliert. Für Konsumenten bieten die Dienste von Plattformunternehmen offensichtliche Vorteile. Zugleich stehen digitale Arbeitsplattformen regelmäßig in der öffentlichen Kritik. Löhne und Arbeitsbedingungen, so die Kritik, seien oftmals schlecht und gewerkschaftliche Organisation werde in vielen Fällen behindert.«

Und die haben 2044 mit einer Serie unter der Überschrift „Beschäftigung in der Gig-Ökonomie“ begonnen. Mittlerweile liegen drei Beiträge vor.

Im April 2024 haben Martin Friedrich et al. einen Blick geworfen auf die Fahrer von App-basierten Lieferdiensten in Deutschland, konkret das Wachstum und die Struktur dieser Beschäftigungsform sowie die individuellen Merkmale der abhängig Beschäftigten bei zehn großen App-basierten Lieferdiensten in Deutschland: Gig-Work bei Lieferdiensten in Deutschland: Beschäftigung hat in den letzten Jahren stark zugenommen. Dort wurden folgende Ergebnisse präsentiert:

Gig-Work bei App-basierten Lieferdiensten ist ein vergleichsweise junges Phänomen auf dem deutschen Arbeitsmarkt. »Nachdem die Zahl der Jobs im Jahr 2012 noch verschwindend gering war, setzte im Zeitverlauf, vor allem ab 2018, ein starkes Wachstum ein. Während der Covid-19 -Pandemie erreichte die Beschäftigung mit bis zu rund 50.000 Jobs ihren vorläufigen Höhepunkt.«

Dabei muss man berücksichtigen: »Im Laufe des Jahres 2022 arbeiteten über das Jahr verteilt insgesamt rund 94.000 Personen mindestens einmal als Gig-Worker bei einem Lieferdienst. Das weist darauf hin, dass diese Beschäftigungsverhältnisse häufig von kurzer Dauer sind und bestehende Jobs immer wieder mit neuen Personen besetzt werden.«

➔ Typische Gig-Worker bei Lieferdiensten sind jung, männlich und haben eine ausländische Staatsangehörigkeit

Man hat Personenmerkmale von Gig-Workern bei Lieferdiensten mit denen von Beschäftigten in Helferberufen allgemein verglichen – denn für die Ausübung von Helferberufen sind in der Regel keine spezifischen Fachkenntnisse erforderlich und sie bieten, ähnlich wie Gig-Work, einen niedrigschwelligen Zugang zu Arbeit.

»61 Prozent der Gig-Worker sind jünger als 30 Jahre, in der Vergleichsgruppe sind es 22 Prozent. 91 Prozent der Gig-Worker bei App-basierten Lieferdiensten sind Männer. Dieser Anteil ist somit fast doppelt so hoch wie bei den Beschäftigten in Helferberufen insgesamt.« Vergleichbare Befunde werden aus den USA berichtet (dazu Garin et al. 2023: The Evolution of Platform Gig Work, 2012-2021). »Außerdem haben Gig-Worker häufiger eine ausländische Staatsbürgerschaft. Unter den ausländischen Gig-Workern kommt der Großteil aus Ländern in Südasien (31 %), West- und Zentralasien (20 %) sowie Osteuropa (15 %). Die ausländischen Beschäftigten in der Vergleichsgruppe kommen hingegen am häufigsten aus Ländern in Osteuropa (33 %), Südeuropa (25 %) und West- und Zentralasien (21 %).«

➔ Gig-Work bei Lieferdiensten ist meist von kurzer Dauer und geht mit niedrigen Einkommen einher

Beschäftigungsdauer: Während in der Vergleichsgruppe der Helferberufe allgemein ein Jahr nach Jobbeginn im Jahr 2021 noch gut ein Drittel der Personen in diesem Job arbeitet, sind es bei den Gig-Workern nur noch 18 Prozent.

Vergleicht man die monatlichen Bruttoeinkommen von Vollzeiterwerbstätigen aus Plattformarbeit und aus Helferarbeit allgemein (die Daten beziehen sich auf Beschäftigungsverhältnisse in den Jahren 2021 und 2022), dann zeigen sich erhebliche Unterschiede: »Gig-Worker verdienen durchschnittlich gut 1.700 Euro und damit rund 800 Euro weniger als Vollzeitbeschäftigte in Helferberufen.«

Fazit: Aus individueller Perspektive kann es sich bei einer solchen Beschäftigung bei Lieferdiensten um prekäre Arbeit handeln: Zunächst ist selbst bei Vollzeitjobs das Einkommen relativ gering. Des Weiteren sind 61 Prozent der Gig-Worker geringfügig oder als Werkstudenten beschäftigt.

Aber auch: »Gig-Work könnte jedoch insbesondere für marginalisierte Gruppen einen Einstieg in den Arbeitsmarkt ermöglichen und ein Sprungbrett in stabilere Beschäftigungen sein.«

Rein und schnell wieder raus: Zur Beschäftigungsdauer bei den Lieferdiensten

Die recht kurze Dauer der Beschäftigung bei Lieferdiensten wurde schon herausgearbeitet. Was aber sind die Gründe für die Beendigung dieser meist kurzen Jobs? Dazu wurden die Ergebnisse einer Befragung von Friedrich et al. im April 2025 in diesem Beitrag veröffentlicht: App-basierte Lieferdienste in Deutschland: Warum Menschen Gig-Work aufnehmen und meist schnell wieder beenden.

➔ Für den Großteil der Beschäftigten bei Lieferdiensten ist Gig-Work eine Nebenbeschäftigung

41 Prozent der Gig-Worker bei Lieferdiensten gaben an, dass der Job für die jeweilige digitale Arbeitsplattform ihre Haupttätigkeit ist – in der Vergleichsgruppe der Hilfsarbeitskräfte war das die weit überwiegende Mehrheit von 86 Prozent. 23 Prozent der Gig-Worker waren hauptsächlich in einem anderen Job tätig und insgesamt 31 Prozent gingen hauptsächlich Bildungsaktivitäten nach (Schule, Berufsausbildung, Studium oder Weiterbildung).

➔ Einfacher Zugang, Flexibilität und die Möglichkeit eines Zusatzverdienstes sind wichtige Gründe für Gig-Work

»Die am häufigsten genannten Gründe waren die schnelle und einfache Aufnahme einer solchen Beschäftigung (73 %), die hohe zeitliche Flexibilität bei der Ausübung (67 %) und die Suche nach einer zusätzlichen Verdienstmöglichkeit (55 %). Gut 30 Prozent der Gig-Worker bei Lieferdiensten gaben an, dass sie diese Tätigkeit ausüben, weil sie gut mit Bildungsaktivitäten vereinbar ist.«

➔ Mehr als die Hälfte der beendeten Jobs wurde von den Gig-Workern selbst gekündigt

Gig-Work bei Lieferdiensten ist vergleichsweise kurzlebig. Mit 59 Prozent haben die meisten Gig-Worker ihren Job selbst gekündigt – das ist deutlich häufiger der Fall als bei Hilfsarbeitskräften mit 19 Prozent. »Warum nun kündigen Gig-Worker vergleichsweise so häufig selbst? 61 Prozent derjenigen, die gekündigt haben, geben an, dass der Job nur als vorübergehende Tätigkeit geplant war.« Eine geringe Entlohnung und unangenehme Arbeitsbedingungen als Kündigungsgründe werden von den Gig-Workern um ein Vielfaches häufiger genannt als von den Hilfsarbeitskräfte.

Rund jeder fünfte beendete Gig-Job der Befragten wurde durch den Arbeitgeber gekündigt. Da gibt es interessante Unterschiede zu den Hilfsarbeitskräften allgemein: »Gig-Worker … geben vergleichsweise häufig an, dass es aufgrund von krankheitsbedingten Fehlzeiten zu einer Entlassung kam. Außerdem gibt rund jede zehnte Person, die von einer Lieferdienst-Plattform entlassen wurde, an, dass der Arbeitgeber mit ihrer Arbeitsleistung unzufrieden war oder Arbeitszeitkonflikte bestanden.« Diese Entlassungsgründe wurden von den befragten Hilfsarbeitskräften nie genannt.

»Diese Befunde könnten darauf hindeuten, dass in der Gig-Ökonomie ein höherer Leistungsdruck herrscht und die Leistungserfüllung durch Arbeitgeber leichter kontrolliert werden kann. Auffällig ist auch, dass Gig-Worker vereinzelt angeben, aufgrund ihres Engagements für einen Betriebsrat oder eine Gewerkschaft entlassen worden zu sein.«

Eine gute Nachricht: Die (Schein-)Solo-Selbstständigkeit bei Lieferdiensten auf dem Rückzug?

Im Juni 2025 haben Friedrich et al. eine weitere Veröffentlichung zu den Gig-Workern bei Lieferdiensten vorgelegt: Lieferdienste in Deutschland: Solo-Selbstständigkeit hat zwischen 2018 und 2021 stark abgenommen. Das liest sich doch positiv. Während sich die Erwerbstätigkeit in der Lieferdienstbranche zwischen 2012 und 2021 verdoppelt hat, hat der Anteil der Solo-Selbstständigen deutlich abgenommen. Im Jahr 2021 waren mehr als 95 Prozent der Lieferdienstfahrer abhängig beschäftigt, so die IAB-Forscher. Das muss man auch vor solchen Schätzwerten lesen: »Schätzungen der Europäischen Kommission zufolge haben 2022 rund 28 Millionen Menschen in der EU ihre Arbeitskraft über digitale Plattformen angeboten, mehrheitlich als Solo-Selbstständige. Die Kommission geht jedoch davon aus, dass davon rund 5,5 Millionen scheinselbstständig sind. Eine Scheinselbständigkeit liegt vor, wenn erwerbstätige Personen vom Arbeitgeber als selbstständig Tätige behandelt werden, obwohl eigentlich eine abhängige Beschäftigung vorliegt.«

Was haben Friedrich et al. nun gemacht? »Auf Basis der Umfragedaten des Mikrozensus wurde untersucht, wie sich die Erwerbstätigkeit insgesamt bei Lieferdiensten in den Jahren 2012 bis 2021 entwickelt hat. Der Mikrozensus ist eine jährliche repräsentative Haushaltsbefragung der amtlichen Statistik in Deutschland und umfasst sowohl Solo-Selbstständige als auch abhängige Beschäftigte.«

➔ Der starke Zuwachs von Erwerbstätigen bei Lieferdiensten ab 2020 ist durch abhängige Beschäftigung getrieben

»In den Jahren 2020 und 2021, also während der Covid-19-Pandemie, stieg die Zahl der Erwerbstätigen in der Lieferdienstbranche stark an. Dieser Zuwachs ist allerdings auf einen Anstieg der abhängigen Beschäftigung zurückzuführen. Die selbstständige Erwerbsarbeit war dagegen nicht nur anteilig, sondern auch in absoluten Zahlen tendenziell rückläufig: 2021 waren von über 80.000 Erwerbstätigen in der Lieferdienstbranche nur gut 3.000 Personen solo-selbstständig.«

Betrachte man den Zeitraum 2012 bis 2021, dann lässt sich festhalten:

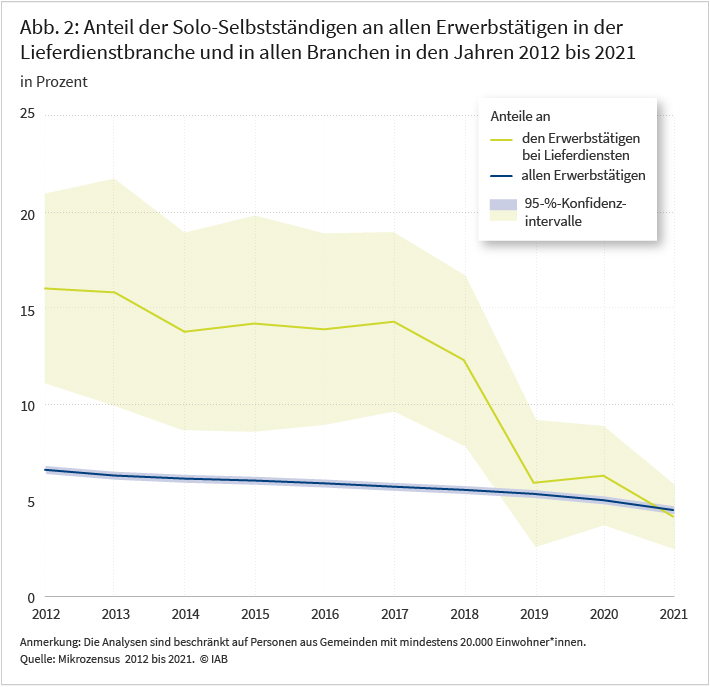

»Zu Beginn … gab es in der Lieferdienstbranche überdurchschnittlich viele Solo-Selbständige: Ihr Anteil war mit über 16 Prozent deutlich höher als der Anteil der Solo-Selbständigen an allen Erwerbstätigen mit etwa 6 Prozent. Bis 2017 blieb der Anteil der Solo-Selbstständigen in der Lieferdienstbranche auf diesem hohen Niveau. Danach sank er stark und lag zuletzt mit gut 4 Prozent auf dem gleichen Niveau wie der Anteil der Solo-Selbständigen an allen Erwerbstätigen. Das starke Wachstum bei Lieferdiensten in den letzten Jahren muss daher vornehmlich auf abhängiger Beschäftigung beruht haben.«

Auch hier stellt sich natürlich die Frage nach möglichen Ursachen.

➔ »Eine Erklärung für den Rückgang des Anteils der Solo-Selbstständigen in der Lieferdienstbranche zum Ende der 2010er Jahre könnte in einem Rechtsstreit zur Arbeitnehmereigenschaft von Plattformarbeiter*innen liegen, der 2018 begann. Dem 2020 verkündeten letztinstanzlichen Urteil des Bundesarbeitsgerichtes zufolge spricht es für ein Arbeitsverhältnis, wenn der Auftraggeber die Zusammenarbeit über die von ihm betriebene Online-Plattform so steuert, dass der Auftragnehmer seine Tätigkeit nach Ort, Zeit und Inhalt nicht frei gestalten kann. Für Lieferdienstplattformen ist es somit ein rechtliches Risiko, Plattformarbeiter*innen als Solo-Selbstständige zu beschäftigen, wenn sie ihnen via App derlei Vorgaben machen.«

Dieser mögliche Zusammenhang lässt sich auch mit Hilfe der folgenden Abbildung nachvollziehen:

| ➔ Es geht bei diesem Hinweis um die Entscheidung des Bundesarbeitsgerichts BAG, Urteil vom 01.12.2020 – 9 AZR 102/20. Der Leitsatz der damaligen Entscheidung des BAG: »Die kontinuierliche Durchführung einer Vielzahl von Kleinstaufträgen („Mikrojobs“) durch Nutzer einer Online-Plattform („Crowdworker“) auf der Grundlage einer mit dem Betreiber („Crowdsourcer“) getroffenen Rahmenvereinbarung kann im Rahmen der nach § 611a Abs. 1 Satz 5 BGB gebotenen Gesamtbetrachtung zur Annahme eines Arbeitsverhältnisses führen, wenn der Crowdworker zur persönlichen Leistungserbringung verpflichtet ist, die geschuldete Tätigkeit ihrer Eigenart nach einfach gelagert und ihre Durchführungen inhaltlich vorgegeben sind sowie die Auftragsvergabe und die konkrete Nutzung der Online-Plattform im Sinne eines Fremdbestimmens durch den Crowdsourcer gelenkt wird.« Eine kurze Zusammenfassung des Sachverhalts und der Entscheidung findet man in dieser Pressemitteilung des BAG: Arbeitnehmereigenschaft von „Crowdworkern“. Das Urteil des BAG sei eine „Kracherentscheidung … – aber nicht zwangsläufig das Ende des Geschäftsmodells“, so Michael Fuhlrott in seinem Beitrag Ein Crowdworker war Arbeitnehmer vom 1. Dezember 2020. Vgl. dazu auch ausführlich den Beitrag Frei oder abhängig (oder beides gleichzeitig)? Crowdworker zwischen Selbstständigkeit oder Arbeitnehmereigenschaft. Das Bundesarbeitsgericht hat dazu geurteilt, der hier im Blog ebenfalls am 1. Dezember 2020 veröffentlicht wurde. |

Friedrich et al. (2025) geben allerdings einen wichtigen relativierenden Hinweis den Stellenwert der Solo- und nicht selten eben auch Schein-Selbstständigkeit betreffend:

»Einschränkend ist zu sagen, dass der Trend hin zu anteilsmäßig weniger Solo-Selbstständigkeit in der Lieferdienstbranche keine Rückschlüsse auf die Entwicklung der Solo-Selbstständigkeit in der Plattformökonomie insgesamt zulässt. Solo-Selbstständigkeit kommt möglicherweise in anderen Bereichen der Plattformökonomie häufiger vor.« Sie verweisen hier beispielsweise auf Reinigungskräfte, die über eine App vermittelt werden (dazu die Studie von Gerold et al. 2022: Putzkraft aus dem Netz. Perspektiven und Erfahrungen von Reinigungskräften in der plattformvermittelten Haushaltsreinigung).

Insgesamt können die Befunde aus dem IAB-Forschungsprojekt auch untermauern, warum es Gewerkschaften so schwer fallen muss, die bei Lieferdiensten Beschäftigten zu organisieren und mit ihnen gemeinsam beispielsweise für eine tarifvertragliche Durchdringung des Bereichs zu kämpfen.

Der Blick „ganz von oben“: Die dunkle Seite des Booms in der Logistik der „letzten Meile“

»Das rasante Wachstum von Logistik und elektronischem Handel führt zu einem Wettlauf nach unten für die Arbeitnehmer, wobei die weit verbreitete Vergabe von Unteraufträgen die Löhne und Arbeitsbedingungen verschlechtert.« Das schreibt Silvia Borelli in ihrem am 3. Juli 2025 veröffentlichten Beitrag The Dark Side Of The Boom In Last-Mile Logistics. »Der Boom in der Logistik ist untrennbar mit einem intensiven Preiswettbewerb verbunden, der durch die Zunahme des elektronischen Handels und die daraus resultierende Notwendigkeit einer schnellen und kostengünstigen Lieferung an die Verbraucher angetrieben wird.«

Borelli bringt dann kompakt die Vorteilhaftigkeit einer Auslagerungsstrategie, wie man sie gerade bei Unternehmen wie Lieferando studieren kann bzw. muss, auf den Punkt:

»Eine negative Folge dieses Modells ist die Trennung von Macht und Gewinn von Risiken und Verantwortung. Unternehmen, die zu großen Logistik- und E-Commerce-Konzernen gehören, nutzen ihre starke Marktposition, um die Kontrolle über kleinere Firmen, Zeitarbeitsfirmen oder Einzelpersonen, insbesondere Fahrer, zu behalten, die oft als „Selbstständige“ behandelt werden. Aufgrund des „Unternehmensschleiers“ werden die Auftraggeber jedoch nicht für Verletzungen der Arbeitnehmerrechte oder andere Verstöße durch Hauptauftragnehmer oder Subunternehmer haftbar gemacht.«

Und sie weist auch darauf hin, dass große Logistikunternehmen manchmal ihre Auftragnehmer und Unterauftragnehmer verpflichten, „algorithmische Managementsysteme“ zu verwenden, um die Produktionsprozesse zu überwachen und die Effizienz zu bewerten (vgl. dazu bereits den Beitrag von Christiane Gerber aus dem Jahr 2020: Crowdworker*innen zwischen Autonomie und Kontrolle Die Stabilisierung von Arbeitsteilung durch algorithmisches Management, in: WSI-Mitteilungen, Heft 3/2020. S. 182-192, um nur ein Beispiel aus der mittlerweile angeschwollenen Literatur zu diesem Thema zu nennen). Diese Praxis zentralisiert die Überwachung und Kontrolle in der gesamten Lieferkette weiter.

Auf der Basis von Fallstudien aus vier Ländern bilanziert Borelli: Die Vergabe von Unteraufträgen verschlechtert die Arbeitsbedingungen und erhöht die Zahl der Arbeitsunfälle. »In vielen Fällen bieten Subunternehmer niedrigere Löhne, wenden minderwertige (oder gar keine) Tarifverträge an und verlangen längere Arbeitsschichten. Schlechte Arbeitsbedingungen tragen zu einer hohen Personalfluktuation bei, was es wiederum für die Gewerkschaften immer schwieriger macht, die Logistikmitarbeiter zu erreichen, geschweige denn zu vertreten.«

»Die Fallstudien verdeutlichen auch die Unbeständigkeit der Subunternehmer, von denen viele nur für kurze Zeit tätig sind, bevor sie ersetzt werden, manchmal durch Unternehmen, die von denselben Personen gegründet wurden. Bei einigen handelt es sich lediglich um „Briefkastenfirmen“, d. h. um Unternehmen, die keine wirklichen wirtschaftlichen Tätigkeiten ausüben, sondern lediglich dazu dienen, die Arbeitskosten zu senken oder die Steuern zu optimieren.«

Auch Borelli verweist auf die Zersplitterung der Belegschaft und die damit verbundene Schwächung gewerkschaftliche Aktivitäten: Die Zusteller sind verstreut und oft „unsichtbar“. Die Vergabe von Unteraufträgen vertieft diese grundsätzlich schon vorhandene Zersplitterung.

Und auch der Arbeitsschutz und die Arbeitskontrolle wird zusätzlich geschwächt bzw. behindert – eine Problematik, die in Deutschland überaus ausgeprägt ist:

»Die Arbeitsinspektoren haben Schwierigkeiten, alle Unternehmen innerhalb der Untervergabeketten zu identifizieren, das komplizierte Geflecht der vertraglichen Beziehungen zu rekonstruieren und den tatsächlichen Arbeitgeber eines jeden Arbeitnehmers zu ermitteln. Besonders problematisch ist dies bei der Zustellung auf der letzten Meile, wo Lieferwagen in städtischen Gebieten ohne Fahrtenschreiber unterwegs sind. Die nationalen Aufsichtsbehörden werden auch durch Personalknappheit behindert.«

Wer sich die Fallstudien aus vier Ländern – darunter Deutschland – genauer anschauen möchte, der wird hier fündig:

➔ Silvia Borelli et al. (2025): Sorry we subcontracted you, Brussels: European Trade Union Institute (ETUI), 2025

»Die Bedeutung des Logistiksektors für die europäische Wirtschaft hat in den letzten Jahren durch die Ausbreitung des elektronischen Handels, der verbrauchergesteuerte Lieferketten und die Integration des Verkehrs in den Einzelhandel mit sich gebracht hat, zugenommen. Die vier Länderfallstudien in diesem Band – über Frankreich, Deutschland, Italien und Spanien – zeigen übereinstimmend, dass sich trotz dieses Wachstums die Arbeitsbedingungen in der Logistik verschlechtert haben und die Personalfluktuation dementsprechend hoch ist. Diese beiden Tendenzen sind nur scheinbar widersprüchlich. In der Tat geht der Boom der Logistik mit einem harten Preiswettbewerb einher, der durch die Notwendigkeit, die Waren in kürzester Zeit und zu den niedrigsten Kosten an die Endverbraucher zu liefern, noch verstärkt wird … Angesichts der mangelnden Nachhaltigkeit des derzeitigen Logistikgeschäftsmodells fordern die Autoren eine europäische Regelung, die darauf abzielt, die Vorteile zu verringern, die Unternehmen durch die Vergabe von Unteraufträgen in Form von geringerer Verantwortung und niedrigeren Arbeitskosten erzielen. Insbesondere plädieren sie dafür, die Vergabe von Unteraufträgen einzuschränken: Sowohl die Vergabe von Aufträgen als auch die Länge der Unterauftragskette müssen begrenzt werden. Generell muss die Vergabe von Unteraufträgen durch andere Gründe als den reinen Gewinn gerechtfertigt sein, denn nach den nationalen Verfassungen und der Europäischen Charta der Grundrechte darf der reine Gewinn nicht über den Rechten der Arbeitnehmer stehen.«