Jahrelang ist die durchschnittliche Lebenszeit, die pflegebedürftige Menschen in Einrichtungen der Altenhilfe verbringen, stabil geblieben. Das ist nicht mehr so: Seit 2019 sind die Verweildauern in der stationären Altenhilfe kontinuierlich gesunken, so das Ergebnis einer bundesweiten Erhebung des Deutschen Caritasverbandes. „Die Situation in der Altenpflege hat sich radikal verändert und der Fokus der pflegepolitischen Debatten ist dem nur ungenügend gefolgt. Bei meinen Besuchen in unseren Caritas-Einrichtungen höre ich von den Kolleginnen und Kollegen immer wieder, wie sehr sich die Arbeit gewandelt hat. Die Bürokratie hat zugenommen, die Zahl der dementiell Erkrankten in den Einrichtungen steigt, Personal ist knapp. Und die durchschnittliche Verweildauer sinkt“, so wird die Caritas-Präsidentin Eva Maria Welskop-Deffaa in diesem Bericht zitiert: Caritas-Erhebung: Lebenszeit in Pflegeeinrichtungen immer kürzer. »Die durchschnittliche Verweildauer der Bewohnerinnen und Bewohner ist demnach innerhalb von vier Jahren um drei Monate zurückgegangen, sie beträgt nun 25 Monate. Fast die Hälfte der befragten Caritas-Altenhilfeeinrichtungen gibt an, dass der Anteil der Pflegebedürftigen, die bereits im ersten Jahr in der Einrichtung versterben, bei über 30% liegt. Deutlich weniger als die Hälfte der Einrichtungen meldet, dass mehr als ein Drittel der Bewohnerinnen und Bewohner drei Jahre und länger in der Einrichtung lebt.«

„Hinter der Nebelwand der Corona-Belastungen hat sich in den letzten Jahren die Situation der Altenpflege einschneidend verändert“, so Welskop-Deffaa.

Und nein, die Corona-Pandemie sei nicht verantwortlich für diese Entwicklung. »Nur ein verschwindend kleiner Teil der Antworten bestätigt, dass die mit Covid gewachsene Angst vor Ansteckung und Viren ursächlich für den späteren Umzug in die stationäre Einrichtung ist.«

Was wird seitens der stationären Pflegeeinrichtungen als Ursachen genannt?

»Der Wunsch der alten Menschen, möglichst lange in den eigenen Wänden zu leben, wird hingegen als Grund für den späten Eintritt der Pflegebedürftigen in eine stationäre Einrichtung, am häufigsten genannt … Auch die Sorge vor hohen Eigenanteilen und dem Verzehr des Ersparten wird häufig bestätigt (218 Nennungen). Die Möglichkeit, durch ambulante Angebote zuhause zurecht zu kommen und die langen Wartelisten der Altenhilfeeinrichtungen in der Region sind weitere als einschlägig eingeschätzte Gründe.«

Auf der einen Seite wird der Personalmangel in vielen Regionen zu Wartelisten führen (müssen), auf der anderen Seite muss der Wunsch der alten Menschen, so lange wie möglich zuhause zu bleiben, respektiert werden. »Aus Caritas-Sicht braucht es daher dringend eine Offensive für die ambulante und teilstationäre Altenhilfe.«

Für die Sicherung der ambulanten Pflegedienste, besonders auch im ländlichen Raum, müsse jetzt ein „Neustart“ erfolgen, so die Caritas.

Wie sieht die Datengrundlage der Caritas aus?

»Die Erhebung zur Verweildauer in der stationären Pflege wurde im Oktober 2023 in digitaler Form durchgeführt. Beteiligt haben sich 282 Einrichtungen, das entspricht einem Anteil von etwa einem Fünftel der insgesamt 1.374 stationären Pflegeeinrichtungen der Caritas. Bei der Frage zu den Gründen für einen späten Eintritt in die Einrichtungen waren Mehrfachnennungen möglich.«

Was sagt die Pflegewissenschaft zur Verweildauer in Pflegeheimen?

Im „BARMER Pflegereport 2023“ (vgl. Rothgang/Müller 2023) finden sich Ausführungen zum Thema Verweildauer. Es wird darauf hingewiesen: »Der Übergang in ein Pflegeheim ist … auch vom häuslichen Umfeld und von dem Ausmaß der Pflegebedürftigkeit abhängig. Lebt die pflegebedürftige Person allein, erfolgt der Einzug ins Pflegeheim häufig schon bei geringem Pflegebedarf; leben mehrere Personen mit der pflegebedürftigen Person zusammen, dann erfolgt der Umzug häufig erst mit höherem Pflegebedarf.«

Und wie sah und sieht es in den Pflegeheimen aus?

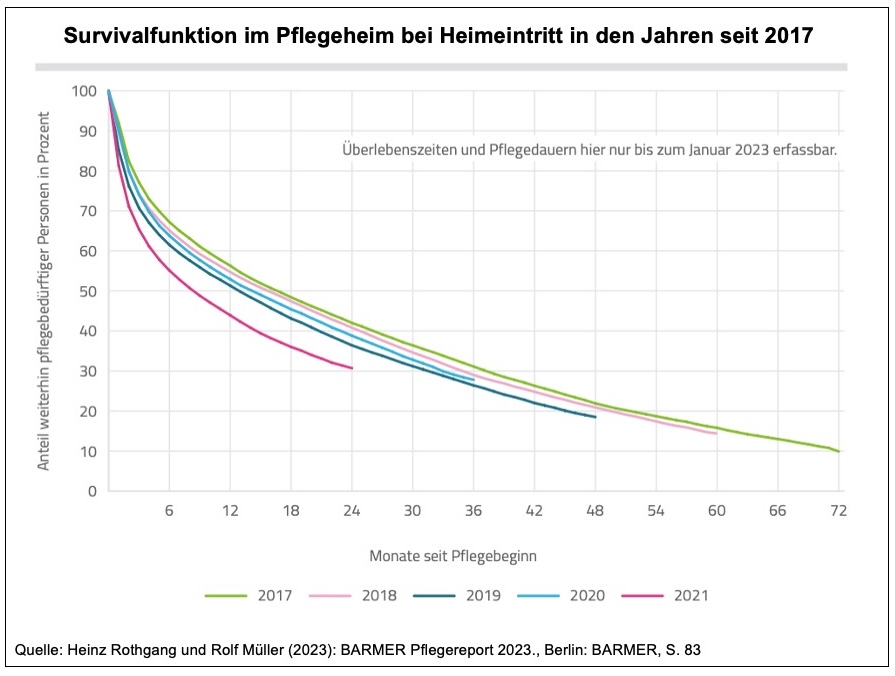

Frühere Analysen zur Verweildauer in vollstationärer Dauerpflege haben eine relative

Konstanz in den „Survivalfunktionen“ festgestellt, daraus resultierend eine relative Konstanz der Verweildauern in den Einrichtungen.

»Die durchschnittliche Verweildauer im Pflegeheim ist aber in den letzten Jahren rückläufig … Von der Zugangskohorte von 2017 sind nach einem Jahr 56,3 Prozent der Heimbewohner, nach zwei Jahren noch 42,0 Prozent und nach vier Jahren noch 21,9 Prozent im Pflegeheim. Aus der Zugangskohorte 2021sind nach einem Jahr aber nur noch 43,9 Prozent und nach zwei Jahren nur noch 30,7 Prozent und aus der Zugangskohorte 2019 nach vier Jahren nur noch 18,5 Prozent im Pflegeheim.« (S. 81)

Angesichts der Tatsache, dass auch die Verweildauer im Pflegeheim mit dem Einstiegsgrad der Pflegebedürftigkeit verbunden ist (»So lebten von den Zugängen des Zugangsjahrgangs 2017 mit Pflegegrad 2 nach zwei Jahren noch 51,8 Prozent im Pflegeheim, von den Zugängen des gleichen Jahres mit Pflegegrad 5 dagegen nur noch 21,9 Prozent«), kann man vermuten, dass die rückläufige Verweildauer der Pflegebedürftigen in den Pflegeheimen dadurch zu erklären ist, dass die in die Heime eintretenden Personen das später und mit höheren Pflegegrade tun, was sich dann im Vergleich zu früher in einer Verkürzung des Aufenthalts niederschlagen muss. Grundsätzlich ist das auch richtig.

Allerdings:

»Die insgesamt festgestellte Reduktion der Überlebenszeit im Pflegeheim … ist aber nicht nur bedingt durch eine veränderte Verteilung nach Pflegegraden. Auch innerhalb der Pflegegrade reduzieren sich derzeit die Überlebenszeiten im Pflegeheim. So dauerte beispielsweise für 51,8 Prozent der Heiminzidenzen des Jahres 2017 mit Pflegegrad 2 länger als 24 Monate. Aus der Inzidenzkohorte des Jahres 2021 mit Pflegegrad 2 haben hingegen nur 34,1 Prozent eine Verweildauer von 24 Monaten erreicht.«

Zu den Folgen vor und in den Pflegeheimen

Die erkennbare Entwicklung eines späteren Heimeintritts der dann auch deutlich pflegebedürftigeren Menschen entspringt zum einen aus dem Wunsch der meisten Betroffenen und ihrer Angehörigen, so lange wie möglich im eigenen häuslichen Umfeld verbleiben zu können, in Verbindung mit dem Versuch, die sehr hohen und beständig steigenden Eigenanteile bei stationärer Versorgung zu vermeiden sowie in geringerem Maße sicher auch einem „Corona-Effekt“ dergestalt, dass man in dem einen oder anderen Fall die Institution Heim als solche meiden will aufgrund dessen, was deren Bewohner (und ihre Angehörige) in der Pandemie erleben mussten.

Das aber hat unvermeidbare Folgen – einerseits in den der stationären Pflege vorgelagerten Versorgungsbereichen. Denn auch wenn der Großteil der Pflegebedürftigen im häuslichen Umfeld von Angehörigen betreut werden, so braucht man in vielen Fällen die partielle Unterstützung ambulanter Pflegedienste und in nicht wenigen Fällen besonders betreuungsintensiver Menschen wird auch auf die „Schattenarmee“ der zumeist aus osteuropäischen Ländern stammenden Betreuungskräfte in der sogenannten „24-Stunden-Betreuung“ zurückgegriffen.

➔ Dazu wird die Caritas-Präsidentin Eva Maria Welskop-Deffaa mit diesen Ausführungen zitiert: Ohne die „24-Stunden-Pflegekräfte“, meist aus Ost- und Südost-Europa, die mehr oder weniger irregulär in den Haushalten der Pflegebedürftigen leben und sie zuhause betreuen, „wäre längst der Pflegenotstand ausgerufen“. Die Bundesregierung hatte für die „24-Stunden-Pflege“ in Aussicht gestellt, für alle Seiten faire Rahmenbedingungen zu gestalten. Bislang habe sie das Thema in keiner Weise angepackt, moniert Welskop-Deffaa: „Stärkung der häuslichen Pflege sieht anders aus. Die Regierung lässt die migrantischen Haushaltshilfen in der Grauzone und die Familien pflegebedürftiger Angehöriger mit dem Thema allein.“

Allein durch diese Entwicklung steigt der Inanspruchnahme-Druck in der häuslichen Pflege und bei den ambulanten Pflegediensten – und das vor dem Hintergrund, dass es in den Jahren seit 2017 in Folge der damals durchgeführten Erweiterungen des Pflegebedürftigkeitsbegriffs sowie Leistungsverbesserungen zu einer erheblichen Ausweitung der Zahl der ambulante Pflegeleistungen beziehenden Menschen gekommen ist. Parallel sind die meisten ambulanten Pflegedienste auch noch in der medizinischen Behandlungspflege unterwegs (also im SGB V und nicht nur im SGB XI) und auch dort steigt der Bedarf aufgrund der Entwicklungen in den Krankenhäusern (Stichwort Verweildauerverkürzung, schnellere Entlassung noch pflegeintensiver Patienten). Und viele der überschaubar großen ambulanten Pflegedienste sind kostenseitig besonders von der inflationären Entwicklung seit Mitte 2021 betroffen, ohne, dass es von Seiten der Pflegekassen oder anderer Stellen eine schnelle Kompensation auf der Einnahmenseite gegeben hat, was angesichts der Entfernungen gerade in den ländlichen Räumen zunehmend zu Versorgungsproblemen führt, da viele, die Anspruch haben auf Leistungen nach dem SGB XI diese gar nicht einlösen können, da sie keinen Pflegedienst finden (können).

Und auch in den Pflegeheimen führen die angesprochenen Entwicklungen einerseits zu einer Verschärfung betriebswirtschaftlicher Probleme. Damit ist gemeint, dass die Pflegeheime beim derzeitigen Finanzierungsmix darauf angewiesen sind, dass ihre Plätze zu 95 und mehr Prozent ausgelastet, also belegt sein müssen, denn das ist für die Refinanzierung von Bedeutung. Wenn aber immer mehr Menschen nur noch kurze Zeit im Heim verbringen und dann versterben, dann erhöht das die „Umschlagsgeschwindigkeit“, also man muss dann die freiwerdenden Plätze so schnell wie möglich wieder belegen mit neuen Bewohnern. Zugleich muss man größere Personalmengen vorhalten, da eben viele Bewohner heute in den Heimen auch eine hohe Pflegeintensität haben, die mit entsprechend Personal bedient werden muss. Das aber ist zunehmend schwerer oder gar nicht zu bekommen, was dann wiederum bedeutet, dass man eigentlich vorhandene Plätze stilllegen muss, weil man selbst die diskussionsbedürftig schlechten Personalschlüssen nicht realisieren kann. Man kann sich vorstellen, dass so eine Gemengelage schnell zu betriebswirtschaftlich existenziell bedrohlichen Umständen kann.

Zugleich aber steigt – nicht nur mit Blick auf die Arbeitsbedingungen des Personals, sondern auch hinsichtlich der Lebensbedingungen vieler Bewohner – in den Pflegeheimen durch die Prozesse einer Konzentration auf immer pflegeintensivere und nur kurze Zeit in den Einrichtungen verbleibenden Pflegebedürftigen das, was der Heimkritiker Klaus Dörner (im Kontext der damaligen Diskussion über eine Ambulantisierung und einer Auflösung von Heimstrukturen in der Behindertenhilfe) als „Konzentration der Unerträglichkeit“ in einem zweiseitigen Sinne bezeichnet hat, also sowohl für die Bewohner wie auch für das Personal.

➔ Die Argumentation von Klaus Dörner (vgl. beispielsweise den Beitrag Auf dem Weg zur heimlosen Gesellschaft aus dem Jahr 2003) bezog sich auf Menschen mit einer Behinderung, die in stationären Einrichtungen untergebracht waren (oder sind) un die am „ambulantisieren“ wollte, also raus aus der Einrichtung und rein in die eigene Wohnung mit einem selbstbestimmten Leben und partieller Hilfestellung seitens sozialer Dienste. Man kann sich gut vorstellen, dass diese Verlagerung aus dem stationären in den ambulant unterstützten eigenen häuslichen Bereich eher von denen absolviert wurde (und wird), die nicht die schwersten Beeinträchtigungen haben. Und dass ein Teil der Betroffenen „zurückbleibt“ im Versorgungssetting Heim. Dörner führte dazu aus: »“Wenn wir so weitermachen und immer mehr selbstständigere Bewohner entlassen, bringen wir gerade durch diesen Erfolg unser eigenes Vorhaben zu Fall: Denn im selben Maße bleiben die Unselbstständigeren zurück, verdichten sich und bilden zum Schluss eine Konzentration der Unerträglichkeit, was weder für die Betroffenen noch für die Mitarbeiter auszuhalten ist.“ Alle Einrichtungen, die die Individualisierung und Ambulantisierung ihrer Bewohner wirklich ernst genommen haben, haben diese deprimierende Erfahrung gemacht.« Bezogen auf die Einrichtungen der Langzeit- bzw. Altenpflege muss man die hier angesprochene Dramatik der Entwicklung (die, so Dörner bereits 2003, die Beschäftigten in den stationären Einrichtungen „in eine tiefe moralische Krise“ stürzen können) nur dergestalt umdrehen, dass es hier nicht um eine Ambulantisierung der noch halbwegs „Fitten“ aus dem Heim heraus (oder zurück) geht, sondern darum, dass sich aufgrund des sich ausbreitenden Aufschiebens des Heimeintritts immer mehr und immer umfangreicher von schweren Formen der Pflegebedürftigkeit betroffener Bewohnerschaft in den Heimen konzentrieren, weil die anderen den Übergang in das Pflegeheim so lange wie möglich vor sich herschieben, während es vor gar nicht so langer Zeit das gab, was Klaus Dörner sehr negativ als „Strukturprinzip aller Heime, Anstalten oder ähnlicher Institutionen, zumindest typischerweise“ beschrieben hat: »All solche Einrichtungen funktionieren insgesamt nur dadurch, dass sie sich mindestens zu einem Drittel solche Bewohner halten, die besser und freier auch in einer eigenen Wohnung mit nur ambulanter Betreuung leben könnten, damit mit ihrer Hilfe auch schwierigere Bewohner leichter zu tragen sind … Man nennt das „die gesunde Mischung“.«

Insofern muss man die erst einmal isoliert daherkommende Nachricht von einer sinkenden Verweildauer in den Pflegeheimen einbetten in die vielgestaltige Betreuungs- und Pflegelandschaft, die eigentlich in allen ihren Ausformungen in den Seilen hängen.