Bekanntlich produziert der Bundesgesundheitsminister Jens Spahn (CDU) Gesetze im Akkord. Eines seiner vielen Baustellen betrifft die außerklinische Intensivpflege. Hierzu hat sein Haus im August dieses Jahres den „Entwurf eines Gesetzes zur Stärkung von Rehabilitation und intensivpflegerischer Versorgung in der gesetzlichen Krankenversicherung (Reha- und Intensivpflege-Stärkungsgesetz – RISG)“ vorgelegt. Und der hat für eine Menge Unruhe und Protest seitens der Betroffenen gesorgt, denn offensichtlich ging (und geht?) es hierbei darum, den Zugang zur außenklinischen Intensivpflege in den eigenen vier Wänden zu begrenzen bzw. diese unmöglich zu machen. Nicht ohne Grund haben die (potenziell) Betroffenen den Entwurf so wahrgenommen, wie er auch gedacht war: die außerklinische Intensivpflege soll in Pflegeheime bzw. in zukünftig stärker regulierte Pflege-WGs verlagert werden, um die (aus Sicht der Kostenträger) teure Pflege in den Privathaushalten zurückzudrängen.

Eine ausführliche Aufarbeitung dieses ersten Versuchs findet man in dem Beitrag RISGantes Vorhaben: Beatmungspatienten zukünftig (fast) immer ins Heim oder in eine Intensivpflege-WG? Von vermeintlich guten Absichten, monetären Hintergedanken und einem selbstbestimmten Leben vom 24. August 2019 sowie Eine erste Runde der Positionierung zum umstrittenen Entwurf eines „Intensivpflege-Stärkungsgesetzes“ aus dem Bundesgesundheitsministerium. Und das Dilemma mit dem Entweder-Oder von Daheim oder Heim vom 15. September 2019.

Wir haben es mit einem ziemlich verminten Gelände zu tun: Während das Ministerium darauf verweist, dass man die Qualität dieser im wahrsten Sinne des Wortes existenziellen Form der Pflege verbessern wolle, legen andere den Finger in eine andere offen Wunde, die dann auch einen nicht geringen Teil der emotional hochgradig aufgeladenen Proteste erklären kann: »Die mit dem Referentenentwurf beabsichtigte Umsteuerung der Patientenströme von der ambulanten Versorgung in der eigenen Häuslichkeit in die vollstationäre Pflege dient mithin nicht in erster Linie der Qualitätsverbesserung der Versorgung. Wahres Ziel dieser Gesetzesinitiative ist vielmehr eine Reduzierung der Ausgaben für die behandlungspflegerische Versorgung.« So die Stellungnahme des Bundesverbandes privater Anbieter sozialer Dienste (bpa) zum ersten Entwurf, die Hervorhebung findet sich im Original. Da werden natürlich die Kritiker sofort entgegnen, dass die „natürlich“ ihr lukratives Geschäftsfeld erhalten und absichern wollen, denn bei der außenklinischen Intensivpflege im Privathaushalt oder in den Pflege-WGs geht es tatsächlich um einen Bereich, in dem monatlich um die 25.000 Euro gezahlt werden. Was durchaus auch eine Reihe schwarzer Schafe anzieht, die sich hier einen schnellen Euro verdienen wollen und das natürlich nur dadurch schaffen, dass sie betrügen und beim Personal und der Qualität sparen (müssen).

Aber nun wird doch alles wieder gut bzw. besser, der Protest hat offensichtlich gewirkt, denn: Neustart für umstrittenes Reha-Gesetz, so beispielsweise die „Ärzte Zeitung“: »Nach der Kritik an dem im August erstmals vorgelegten Entwurf soll nun die Pflicht für Beatmungspatienten gestrichen werden, sich stationär versorgen zu lassen. Wer außerklinische Intensiv-Leistungen erhält, soll Bestandsschutz genießen.« Und an anderer Stelle heißt es: »Der Gesundheitsminister entschärft das Intensivpflegegesetz: Stationäre Versorgung soll nicht mehr Vorrang haben. Jeder Fall wird geprüft«, so Barbara Dribbusch unter einer Überschrift, mit der offensichtlich Skepsis ausgedrückt werden soll, ob wir denn wirklich eine grundsätzliche Umkehr des Ministeriums verbuchen können: Spahn rudert vorsichtig zurück: »Der Vorrang der stationären Pflege für Beatmungspatienten soll aus dem Referentenentwurf des Gesetzes zur Stärkung der Intensivpflege wieder gestrichen werden, bestätigte am Freitag das Gesundheitsministerium. Damit können BeatmungspatientInnen wie bisher auch mit Hilfe von ambulanten Pflegekräften rund um die Uhr zuhause betreut werden.«

Aber Dribbusch schiebt gleich eine wieder ernüchternde Botschaft hinterher: »„Die besonders aufwändige Intensivpflege in der eigenen Häuslichkeit bleibt weiterhin möglich“, heißt es in einer Erklärung Jens Spahns. Darüber werde allerdings „im Einzelfall“ entschieden.«

Hier mehr als passend: Semantische Obacht ist die Mutter aller politischen Porzellankisten. Wenn da „im Einzelfall“ und „entschieden“ steht, dann sollte man unbedingt genauer hinschauen.

Bleiben wir einen Moment bei der positiven Seite der Entwicklung: Formulierung aus dem bisherigen Entwurf (dem RISG), der Angst und Schrecken verbreitet hat, ging so: »Die Leistungen der außerklinischen Intensivpflege werden künftig regelhaft in vollstationären Pflegeeinrichtungen … oder in speziellen Intensivpflege-Wohneinheiten, die strengen Qualitätsanforderungen unterliegen, erbracht … In Ausnahmefällen kann die außerklinische Intensivpflege auch im Haushalt des Versicherten oder sonst an einem geeigneten Ort erbracht werden.«

Der Regelfall sollte also ein Pflegeheim oder eine Intensivpflege-WG werden – und das, was sich in den vergangenen Jahren bei vielen als Wunschmodell herausgebildet hat, also die intensivpflegerische Betreuung im Privathaushalt – zu Hause – soll es nur noch in Ausnahmefällen geben (dürfen) – die unter dem Vorbehalt einer Genehmigung seitens des Kostenträgers, also der Krankenkassen, stehen sollen. Das wäre nichts anderes als ein Systemwechsel.

Dieser Systemwechsel scheint nun vom Tisch, im Entwurf eines Gesetzes zur Stärkung von intensivpflegerischer Versorgung und medizinischer Rehabilitation in der gesetzlichen Krankenversicherung (Intensivpflege- und Rehabilitationsstärkungsgesetz – GKV-IPREG), so heißt nun der neue Versuch (der Entwurf liegt dem Verfasser vor) findet man diese Bestimmung tatsächlich nicht mehr.

Das Bundesgesundheitsministerium hat dazu sogleich am 6. Dezember 2019 diese Pressemitteilung veröffentlicht: Wir machen Intensivpflege besser: mit hohen Qualitätsstandards, klaren Regeln und einer Bestandsschutz-Garantie, so ist die überschrieben. Und da heißt es: »Der Gesetzentwurf greift Anregungen von Betroffenen auf und räumt Missverständnisse aus: Durch die neue Regelungen können Intensiv-Pflegebedürftige weiterhin soweit wie möglich am sozialen Leben teilhaben und ein selbstbestimmtes Leben führen.« Also es lohnt sich offensichtlich doch, die Stimme zu erheben.

Natürlich könnten Berufsskeptiker sofort misstrauisch werden, wenn sie lesen: »… weiterhin soweit wie möglich am sozialen Leben teilhaben und ein selbstbestimmtes Leben führen.« Was wird da zum Ausdruck gebracht? Ist das wirklich eine Abkehr von dem ursprünglich anvisierten Systemwechsel?

Offensichtlich gibt es Zweifel: »Der neue Gesetzentwurf zur Intensivpflege trifft auf Kritik. Gesundheitsminister Spahn versucht abzuwiegeln, Betroffene bleiben aber misstrauisch«, so Barbara Dribbusch unter der Überschrift Worte, die Angst machen. Was stört die Betroffenen nun?

»Es ist ein Wort, das die Betroffenenverbände auf die Barrikaden treibt: „angemessen“. Wünschen der Schwerstkranken, zu Hause versorgt zu werden, ist zu entsprechen, „soweit sie angemessen sind und die medizinisch-pflegerische Versorgung an diesem Ort sichergestellt ist“ … Misstrauisch stimmt, dass die Prüfungen vor Ort, welche Versorgung angemessen ist, laut Gesetz künftig die Medizinischen Dienste der Krankenkassen (MDK) vornehmen sollen … „Das Problem liegt im Wort ‚angemessen‘“, sagt die behindertenpolitische Sprecherin der grünen Bundestagsfraktion, Corinna Rüffer, „angemessene Wünsche sind Wünsche, die keine unverhältnismäßigen Mehrkosten verursachen“.«

Und das Lager der Skeptiker bekommt durchaus prominente Unterstützung – vom Behindertenbeauftragten der Bundesregierung: »Der Behindertenbeauftragte der Bundesregierung, Jürgen Dusel, wirft Bundesgesundheitsminister Jens Spahn (CDU) vor, mit dem geplanten Gesetz zur Intensivpflege Menschen mit Behinderungen schlechter zu stellen als heute. Der Entwurf … verstoße gegen die UN-Behindertenrechtskonvention und damit gegen geltendes Recht«, berichtet der Evangelische Pressedienst (epd) unter der Überschrift Behindertenbeauftragter Dusel gegen Spahns Intensivpflege-Gesetz. Auch hier wird der Finger auf die bereits angesprochenen offene Wunde gelegt: »Dusel kritisierte, dass nicht mehr die Betroffenen selbst, sondern die Krankenkassen entscheiden sollen, wo der Patient behandelt wird – ob zu Hause, im Pflegeheim oder in einer speziellen Einrichtung für Intensivpflege. Dem Medizinischen Dienst soll dabei eine Schlüsselrolle zukommen. Dies widerspreche dem Recht, selbst zu entscheiden, wo man leben wolle, sagte Dusel.«

Und der Behindertenbeauftragter kennt die Untiefen der Formulierungen. er bezieht sich explizit auf das, was Minister Spahn als großes Entgegenkommen angesichts der vielen Kritik am ersten Entwurf in das Schaufenster gestellt hat: den Bestandsschutz. Die heute Betroffenen sollen keine Sorgen haben, dass auch sie unter irgendwelche Einschränkungen fallen könnten. Hört sich besser an, als es ist: »Niemand muss zum jetzigen Zeitpunkt also gegen seinen Willen in ein Pflegeheim umziehen. Dusel bezeichnete den Bestandsschutz aber als „ein Indiz für bevorstehende Verschlechterungen“. Denn sonst bräuchte man ihn nicht, argumentierte der Behindertenbeauftragte.«

Und Dusel erkennt natürlich auch den Mechanismus, mit dem man (weiterhin) das Ziel einer Verlagerung der außenklinischen Intensivpflege in den Bereich der Pflegeheime (oder der Pflege-WGs) erreichen will: »Der Entwurf sieht vor, dass die Kosten für Beatmungspatienten in Pflegeheimen künftig vollständig von den Krankenkassen übernommen werden, auch die Kosten für Unterkunft und Verpflegung, wofür Pflegebedürftige normalerweise selbst aufkommen müssen. Damit setzt der Entwurf aus Sicht des Behindertenbeauftragten einen finanziellen Anreiz für eine Pflege im Heim.«

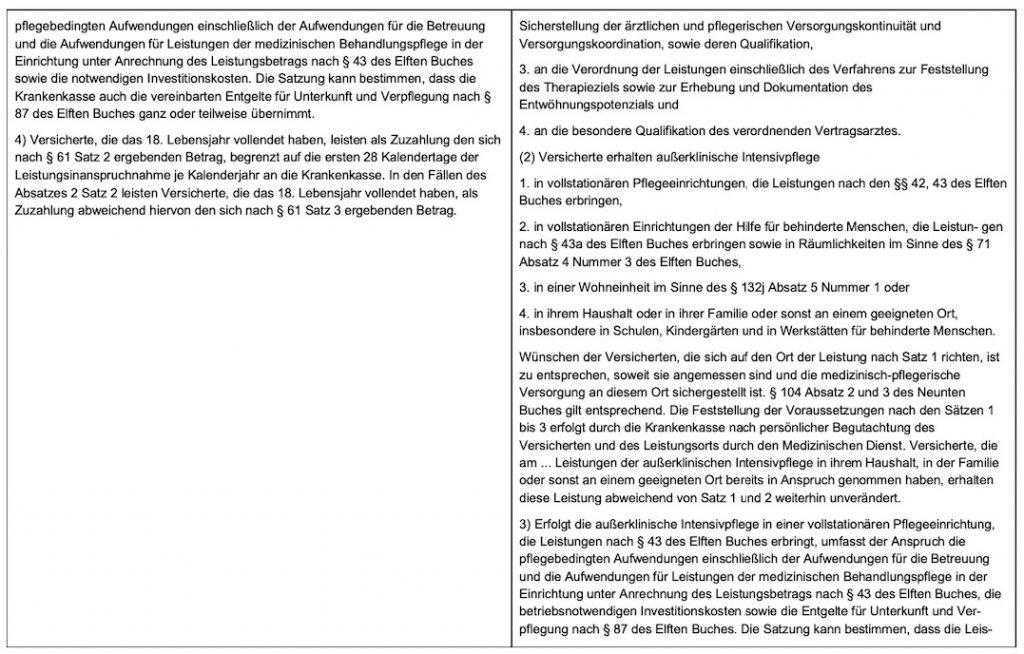

Bleibt die Frage, was sich denn nun wirklich substanziell im Vergleich zum ersten Anlauf mit dem RISG-Entwurf geändert hat. Dazu muss man sich in die Tiefen und Untiefen der Gesetzestext-Exegese begeben. Im SGB V soll mit dem § 37c ein neuer Paragraf die „Außerklinische Intensivpflege“ betreffend eingefügt werden. Die folgenden drei Abbildungen verdeutlichen die Fassung des § 37c SGB V neu im bisherigen Entwurf (RISG) sowie in der rechten Tabellenspalte die nun veränderte Fassung im GKV-IPREG:

Und da finden wir im neuen Entwurf des § 37c SGB V die bereits monierte Formulierung, die gleichsam der Schlüssel für eine mittel- und langfristig angelegte „Gestaltung“ der Versorgungslandschaft ist:

»Wünschen der Versicherten, die sich auf den Ort der Leistung nach Satz 1 richten, ist zu entsprechen, soweit sie angemessen sind und die medizinisch-pflegerische Versorgung an diesem Ort sichergestellt ist. § 104 Absatz 2 und 3 des Neunten Buches gilt entsprechend. Die Feststellung der Voraussetzungen nach den Sätzen 1 bis 3 erfolgt durch die Krankenkasse nach persönlicher Begutachtung des Versicherten und des Leistungsorts durch den Medizinischen Dienst.«

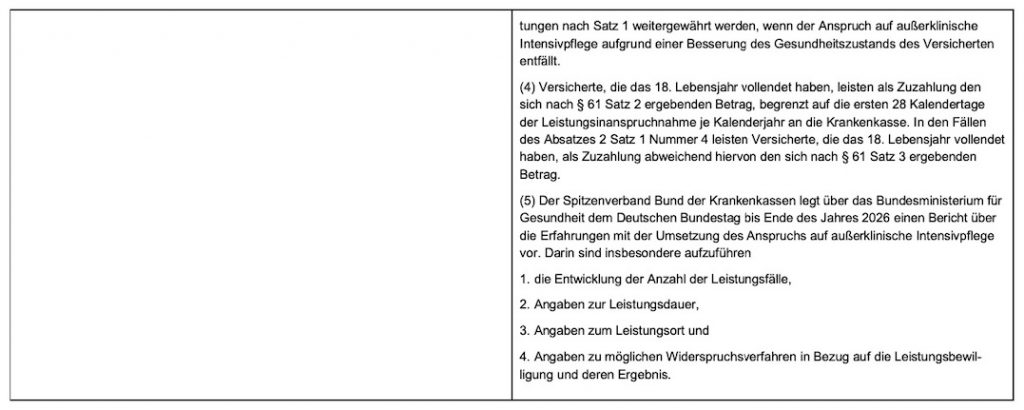

Zugleich muss darauf hingewiesen werden, dass der „Gemeinsame Bundesausschuss“ (G-BA) damit beauftragt wird, das Feld zu definieren (und abzugrenzen bzw. zu begrenzen. Man sollte sich keinen Illusionen hingeben, was solche Formulierungen bedeuten (werden):

»Der Gemeinsame Bundesausschuss bestimmt in den Richtlinien nach § 92 Absatz 1 Satz 2 Nummer 8 bis zum … jeweils für Kinder und Jugendliche bis zur Vollendung des 18. Lebensjahres sowie für volljährige Versicherte getrennt den Inhalt und Umfang der Leistungen sowie die Anforderungen

1. an den besonderen Versorgungsbedarf der Versicherten,

2. an die Zusammenarbeit der an der medizinischen und pflegerischen Versorgung beteiligten ärztlichen und nichtärztlichen Leistungserbringer, insbesondere zur Sicherstellung der ärztlichen und pflegerischen Versorgungskontinuität und Versorgungskoordination, sowie deren Qualifikation,

3. an die Verordnung der Leistungen einschließlich des Verfahrens zur Feststellung des Therapieziels sowie zur Erhebung und Dokumentation des Entwöhnungspotenzials und

4. an die besondere Qualifikation des verordnenden Vertragsarztes.«

Nicht nur der Vollständigkeit halber sollte an dieser Stelle darauf hingewiesen werden, dass der Gemeinsame Bundesausschuss ein die Inhalte und die Reichweite der Leistungsansprüche konkretisierendes Gremium ist, in dem die Kostenträger vertreten sind und die Leistungserbringer – allerdings nicht die Pflege als Profession.

Fazit: Man ist bemüht, der Protest- und Wutwelle nach dem ersten Entwurf Rechnung zu tragen und versucht, mit Beruhigungspillen wie einem „Bestandsschutz“ für Altfälle Druck aus dem Kessel zu lassen. Die eigentliche Grundsatzfrage wird aber weiterhin so beantwortet wie im ersten Entwurf: Keine uneingeschränkte Wahlfreiheit bei der Wahl des Ortes der Versorgung. Scheinbar ist die Versorgung auch in Zukunft in den eigenen vier Wänden möglich, aber die vielen Einzelfälle werden eingebunden in ein System der Beantragung und des Bewilligungsvorbehalts eines ausdifferenzierten Apparates.

Wenn man wirklich – und dafür gibt es gute Gründe – möglichen Betrügern in der ambulanten Intensivpflege das Handwerk legen wollte, dann könnte man das – auch gegenüber den Betroffenen offensiv vertretend – durch entsprechende Auflagen und Kontrollmechanismen in Angriff nehmen. Dagegen kann sich keiner mit guten Argumenten sträuben. Aber warum die Versorgung zu Hause anders, nämlich restriktiver behandelt werden soll als die in einem Pflegeheim (und man könnte mit ebenfalls berechtigten Argumenten auch von schwarzen Schafen unter den Heimen ausgehen, die in der Versorgungsrealität dann beim Personal sparen werden, wenn das nicht kontrolliert wird, wovon man ausgehen muss) – das erschließt sich doch nur, wenn man diesen Zweig der Versorgung mittel- und langfristig austrocknen möchte. Oder, was nicht weniger schlimm wäre, wenn man einfach technokratisch davon ausgeht, dass es in Zukunft sowieso nicht genügend Pflegefachpersonal für die außenklinische Intensivpflege in den Privathaushalten geben wird (was man mit entsprechenden Auflagen natürlich auch noch beschleunigen kann) und man die Betroffenen umlenken muss in die personell schlechter ausgestatteten Pflegeheime, die dann diese sehr aufwändige Betreuung „nebenher“ erledigen sollen. Das kann man wollen, dann sollte man es auch sagen.

Wie dem auch sei, eine Gesamtfazit muss zu dem Prüfergebnis kommen: Eine wirkliche, also inhaltlich substanzielle Umkehr bei dem, was mit dem RISG auf den Weg gebracht werden sollte, im nunmehr „neuen“ GKV-IPREG im Sinne einer Verankerung von Wahlfreiheit, ist nicht zu erkennen. Auch die Gleise, die mit dem neuen Entwurf verlegt werden sollen, führen in eine andere Welt.