Nun endlich also ist es da, das seit Jahren erwartete Urteil des Bundesverfassungsgerichts zu der im wahrsten Sinne des Wortes existenziellen Frage, ob die Sanktionen im Hartz IV-System mit der Verfassung vereinbar sind – oder eben nicht.

Die Richter des Sozialgerichts Gotha haben hier ein Stück Rechtsgeschichte geschrieben. 2015 wurde ein Vorlagebeschluss an das höchste deutsche Gericht adressiert: Mit Beschluss des Sozialgerichts Gotha vom 26.05.2015 (Az.: S 15 AS 5157/14) stellte die 15. Kammer die Unvereinbarkeit von SGB-II-Sanktionen mit dem Grundgesetz fest. Dabei sahen die Gothaer Richter in der Regelung des § 31a i.V.m § 31 und § 31b SGB II insbesondere eine Verletzung der Menschenwürde und des Grundrechts auf Berufsfreiheit. Das Verfahren wurde dem Bundesverfassungsgericht (BVerfG) zur abschließenden Entscheidung vorgelegt.

Das hat sich anfangs zu sträuben versucht und wollte den Fall gar nicht erst auf den Tisch bekommen – aber in einem zweiten Anlauf wurde dann das Verfahren doch angenommen. Am 5. November 2019 wurde nun die Entscheidung des höchsten deutschen Gerichts verkündet. Viele Menschen haben teilweise sehnsuchtsvoll darauf gewartet – in der Hoffnung auf eine Klatsche der Verfassungsrichter für die Politik, die über eine vom BVerfG festgestellte Verfassungswidrigkeit der Sanktionen endlich in die Schranken gewiesen werden würde.

Und am Tag der Verkündung der Entscheidung des Ersten Senats wurde diese dann unter der folgenden Überschrift zusammengefasst: Sanktionen zur Durchsetzung von Mitwirkungspflichten bei Bezug von Arbeitslosengeld II teilweise verfassungswidrig, so ist die Mitteilung des BVerfG überschrieben. Also ein großer Erfolg der Sanktionsgegner, so scheint es. Wenn da nicht dieses eingeschobene Wort „teilweise“ wäre. Und das hat im vorliegenden Fall eine ganz besondere Bedeutung.

Schauen wir genauer hin und hierfür in BVerfG, Urteil vom 05. November 2019 – 1 BvL 7/16. Dort finden wir in den Leitsätzen zur Entscheidung gleich am Anfang diese wie ein Gemälde für zukünftige Zeiten gemalten Sätze:

»Die zentralen verfassungsrechtlichen Anforderungen an die Ausgestaltung staatlicher Grundsicherungsleistungen ergeben sich aus der grundrechtlichen Gewährleistung eines menschenwürdigen Existenzminimums (Art. 1 Abs. 1 in Verbindung mit Art. 20 Abs. 1 GG). Gesichert werden muss einheitlich die physische und soziokulturelle Existenz. Die den Anspruch fundierende Menschenwürde steht allen zu und geht selbst durch vermeintlich „unwürdiges“ Verhalten nicht verloren.«

Nicht wenige werden hier die Umrisse eines bedingungslosen Grundeinkommens erkennen und wenn sie Befürworter einer solchen Welt sind entsprechend frohlocken. Aber wie so oft im Leben folgt die Ernüchterung sofort im Anschluss an den kurzen Moment der Freude. Denn bereits im nächsten Satz heißt es:

»Das Grundgesetz verwehrt es dem Gesetzgeber aber nicht, die Inanspruchnahme existenzsichernder Leistungen an den Nachranggrundsatz zu binden, also nur dann zur Verfügung zu stellen, wenn Menschen ihre Existenz nicht vorrangig selbst sichern können, sondern wirkliche Bedürftigkeit vorliegt.«

Und um das, was hier konstatiert wird, nochmals zu unterstreichen, schieben die Verfassungsrichter einen zweiten Leitsatz sicherheitshalber und unmissverständlich hinterher:

»Der Gesetzgeber kann erwerbsfähigen Menschen, die nicht in der Lage sind, ihre Existenz selbst zu sichern und die deshalb staatliche Leistungen in Anspruch nehmen, abverlangen, selbst zumutbar an der Vermeidung oder Überwindung der eigenen Bedürftigkeit aktiv mitzuwirken. Er darf sich auch dafür entscheiden, insoweit verhältnismäßige Pflichten mit wiederum verhältnismäßigen Sanktionen durchzusetzen.«

Anders formuliert: Das Bundesverfassungsgericht konstatiert unmissverständlich, dass in einem bedürftigkeitsabhängigen Sozialhilfesystem – und darum geht es im SGB II -, der Staat sehr wohl das Recht hat, a) die Bedürftigkeit (und deren Fortexistenz) zu prüfen und b) darüber hinaus auch die aktive Mitwirkung der Leistungsempfänger einfordern darf, sich an der Überwindung der Hilfsbedürftigkeit zu beteiligen und diese voranzutreiben. Und sollte er oder sie das nicht tun, dann kann der Staat mit – „verhältnismäßigen“ – Sanktionen dies auch durchzusetzen versuchen.

Das Adjektiv „verhältnismäßig“ ist nun der Schlüssel, um den dritten Leitsatz des Urteils zu verstehen und einordnen zu können:

»Wird eine Mitwirkungspflicht zur Überwindung der eigenen Bedürftigkeit ohne wichtigen Grund nicht erfüllt und sanktioniert der Gesetzgeber das durch den vorübergehenden Entzug existenzsichernder Leistungen, schafft er eine außerordentliche Belastung. Dies unterliegt strengen Anforderungen der Verhältnismäßigkeit; der sonst weite Einschätzungsspielraum zur Eignung, Erforderlichkeit und Zumutbarkeit von Regelungen zur Ausgestaltung des Sozialstaates ist hier beschränkt … Zudem muss es den Betroffenen tatsächlich möglich sein, die Minderung existenzsichernder Leistungen durch eigenes Verhalten abzuwenden; es muss also in ihrer eigenen Verantwortung liegen, in zumutbarer Weise die Voraussetzungen dafür zu schaffen, die Leistung auch nach einer Minderung wieder zu erhalten.«

Wenn man diese drei Leitsätze zu einer Entscheidung zusammenfassen muss, dann kommt das dabei heraus – und da wären wir bei der – wohlgemerkt teilweisen – Verfassungswidrigkeit der bestehenden Sanktionsregelungen im SGB II:

Der Erste Senat des BVerfG hat »zwar die Höhe einer Leistungsminderung von 30 % des maßgebenden Regelbedarfs bei Verletzung bestimmter Mitwirkungspflichten nicht beanstandet. Allerdings hat er auf Grundlage der derzeitigen Erkenntnisse die Sanktionen für mit dem Grundgesetz unvereinbar erklärt, soweit die Minderung nach wiederholten Pflichtverletzungen innerhalb eines Jahres die Höhe von 30 % des maßgebenden Regelbedarfs übersteigt oder gar zu einem vollständigen Wegfall der Leistungen führt. Mit dem Grundgesetz unvereinbar sind die Sanktionen zudem, soweit der Regelbedarf bei einer Pflichtverletzung auch im Fall außergewöhnlicher Härten zwingend zu mindern ist und soweit für alle Leistungsminderungen eine starre Dauer von drei Monaten vorgegeben wird.«

Zwischenfazit:

➔ Das BVerfG hat einerseits die grundsätzliche Sanktionierungsmöglichkeit bis 30 Prozent (in bestimmten Fällen) als verfassungsrechtlich zulässig erklärt.

➔ Zugleich wurde seitens des Gerichts die darüber hinausgehende Sanktionierung untersagt und zugleich wurden Ausnahmeregelungen eingeführt, die zum einen den Tatbestand einer „außergewöhnlichen Härte“ betreffen (bei deren Vorliegen dann auf eine an sich angezeigte Sanktionierung verzichtet werden kann), zum anderen muss es auch möglich sein, die bislang zwingend drei Monate umfassende Sanktionierung vorzeitig zu beenden, wenn der Betroffene beispielsweise die fehlende Mitwirkung beendet oder in Aussicht stellt, das zu tun.

Damit wurde einerseits die Hoffnung vieler, dass das Bundesverfassungsgericht die Sanktionen generell für verfassungswidrig erklären wird, erst einmal grundsätzlich abgeräumt. Es kann sehr wohl sanktioniert werden. „Nur“ die besonders harten (und zugleich starren) Ausformungen des Sanktionsregimes werden beseitigt, weil für verfassungswidrig erklärt.

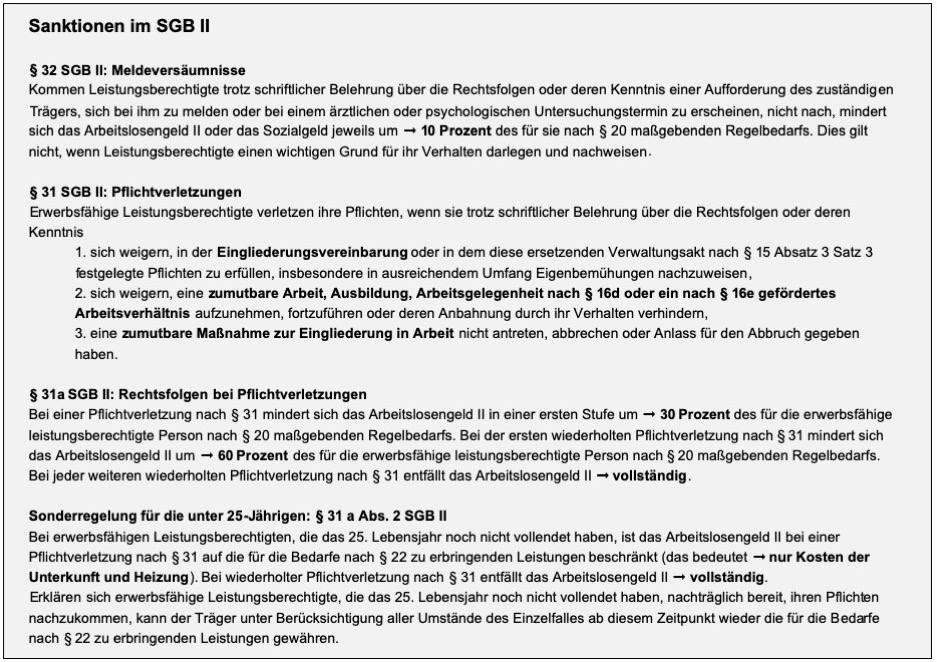

Man muss sich allerdings bei einer genaueren Analyse des Urteils vergegenwärtigen, auf was sich die Richter eigentlich beziehen, denn das gegenwärtige Sanktionsregime im SGB II ist durchaus differenziert strukturiert und das BVerfG hat sich nur mit einem bestimmten Ausschnitt beschäftigt. Konkret: Mit den Sanktionsfolgen, wenn eine Pflichtverletzung nach § 31 SGB II vorliegt:

Vor dem Hintergrund der dargestellten Sanktionssystematik muss man wissen, welche konkrete Fallkonstellation dem Bundesverfassungsgericht vom Sozialgericht Gotha vorgelegt wurde:

➔ Der Kläger bezog Leistungen zur Sicherung des Existenzminimums nach dem SGB II vom Jobcenter Erfurt. Nach der Ablehnung eines Arbeitsangebots wurden dem Kläger die Leistungen um 30 % des maßgeblichen Regelbedarfs monatlich durch das Jobcenter gekürzt. Nachdem der Kläger weiterhin die Erprobung bei einem Arbeitgeber ablehnte, verhängte das Jobcenter aufgrund der weiteren Pflichtverletzung eine weitere Sanktion und kürzte die monatlichen Leistungen um 60 % des Regelbedarfs. Der hiergegen eingelegte Widerspruch des Klägers wurde vom Jobcenter Erfurt als unbegründet zurückgewiesen. Daraufhin wurde Klage vor dem Sozialgericht Gotha erhoben.

Es handelt sich hier also um einen Sachverhalt, der gerade nicht den Regel- oder Normalfall einer Sanktionierung in den Jobcentern abbildet, denn lediglich 10 Prozent der Sanktionen wurden im vergangenen Jahr wegen der Ablehnung eines Arbeitsangebots, einer Ausbildung oder einer Maßnahme verhängt. Der größte Teil entfiel mit über 77 Prozent auf Meldeversäumnisse, die zu einer dreimonatigen Kürzung des Regelbedarfs in Höhe von 10 Prozent führen (können).

An dieser Stelle sei besonders hervorzuheben, dass das Bundesverfassungsgericht seine Entscheidung explizit auf die Fallkonstellationen nach § 31 SGB II beschränkt, also auf die Pflichtverletzungen. Die ebenfalls Sanktionen auslösenden Meldeversäumnisse nach § 32 SGB II sind erst einmal ausdrücklich ausgeschlossen – darüber hinaus aber auch, durchaus fragwürdig, die besonders harten Sanktionierungsregeln für die unter 25-Jährigen, die ja nach § 31a Abs. 2 SGB II bereits bei einer ersten Pflichtverletzung den gesamten Regelbedarf (abgesehen von den Kosten der Unterkunft in der ersten Stufe) gekürzt bekommen. Denn im Urteil des BVerfG wir die Verfassungswidrigkeit der bestehenden Rechtslage nur für die § 31a Absatz 1 Sätze 1, 2 und 3 festgestellt.

Für die genannten Fallkonstellationen hat das Verfassungsgericht eine Übergangsregelung verkündet, die so aussieht:

»Bis zum Inkrafttreten einer Neuregelung bleibt die – für sich genommen verfassungsrechtlich nicht zu beanstandende – Leistungsminderung in Höhe von 30 % nach § 31a Abs. 1 Satz 1 SGB II mit der Maßgabe anwendbar, dass eine Sanktionierung nicht erfolgen muss, wenn dies im konkreten Einzelfall zu einer außergewöhnlichen Härte führen würde. Die gesetzlichen Regelungen zur Leistungsminderung um 60 % sowie zum vollständigen Leistungsentzug (§ 31a Abs. 1 Sätze 2 und 3 SGB II) sind bis zu einer Neuregelung mit der Maßgabe anwendbar, dass wegen wiederholter Pflichtverletzung eine Leistungsminderung nicht über 30 % des maßgebenden Regelbedarfs hinausgehen darf und von einer Sanktionierung auch hier abgesehen werden kann, wenn dies zu einer außergewöhnlichen Härte führen würde. § 31b Abs. 1 Satz 3 SGB II zur zwingenden dreimonatigen Dauer des Leistungsentzugs ist bis zu einer Neuregelung mit der Einschränkung anzuwenden, dass die Behörde die Leistung wieder erbringen kann, sobald die Mitwirkungspflicht erfüllt wird oder Leistungsberechtigte sich ernsthaft und nachhaltig bereit erklären, ihren Pflichten nachzukommen.«

Anders formuliert: Auch wenn die genannten Paragrafen bis zu einer gesetzgeberischen Neuregelung in Kraft bleiben, sind sie nicht mehr anwendbar, wenn sie eine Sanktion vorsehen, die über 30 Prozent hinausgehen und wenn nicht die Möglichkeit eingeräumt wird, die im bestehenden Regelwerk verankerte starre Dreimonatsdauer der Kürzung durch eine Verhaltensänderung zu verkürzen.

Die Sowohl-als-auch-Begründung des Bundesverfassungsgerichts

In der Entscheidung des BVerfG vom 05.11.2019 wird zum einen der sanktionierende Zugriff auf die Leistungen des Grundsicherungssystems, sofern er eine bestimmte Höhe überschreitet und zugleich mit einer starren Dauer verbunden ist, für verfassungswidrig erklärt, zum anderen aber legitimiert das höchste Gericht eindeutig die Möglichkeit, das staatlich festgesetzte Existenzminimum zu unterschreiten. Wir haben es also gleichsam mit der verfassungsrechtlich abgesegneten Installierung eines Subjektiven-Existenzminimums zu tun. Dazu das Gericht:

»Die eigenständige Existenzsicherung des Menschen ist nicht Bedingung dafür, dass ihm Menschenwürde zukommt; die Voraussetzungen für ein eigenverantwortliches Leben zu schaffen, ist vielmehr Teil des Schutzauftrags des Staates aus Art. 1 Abs. 1 Satz 2 GG. Das Grundgesetz verwehrt dem Gesetzgeber jedoch nicht, die Inanspruchnahme sozialer Leistungen zur Sicherung der menschenwürdigen Existenz an den Nachranggrundsatz zu binden, solche Leistungen also nur dann zu gewähren, wenn Menschen ihre Existenz nicht selbst sichern können.«

Und aus dem Nachranggrundsatz wird dann eine Mitwirkungspflicht abgeleitet: »Der Nachranggrundsatz kann nicht nur eine Pflicht zum vorrangigen Einsatz aktuell verfügbarer Mittel aus Einkommen, Vermögen oder Zuwendungen Dritter enthalten. Das Grundgesetz steht auch der gesetzgeberischen Entscheidung nicht entgegen, von denjenigen, die staatliche Leistungen der sozialen Sicherung in Anspruch nehmen, zu verlangen, an der Überwindung ihrer Hilfebedürftigkeit selbst aktiv mitzuwirken oder die Bedürftigkeit gar nicht erst eintreten zu lassen.« Diese Mitwirkungspflichten müssen dann aber „geeignet, erforderlich und zumutbar sein“. Und der Gesetzgeber »kann für den Fall, dass Menschen eine ihnen klar bekannte und zumutbare Mitwirkungspflicht ohne wichtigen Grund nicht erfüllen, belastende Sanktionen vorsehen, um so ihre Pflicht zur Mitwirkung an der Überwindung der eigenen Hilfebedürftigkeit durchzusetzen.« Da wären wir dann wieder bei der Sanktionierung angekommen. Die in gewissen Grenzen eben zulässig sei, solange sie die „in diesem Bereich geltenden strengen Maßstab der Verhältnismäßigkeit“ einhalten, was dann wiederum die Verfassungswidrigkeit einer 60- oder gar 100-Prozent-Sanktionierung erklärt.

Aber Sanktionen bis zu 30 Prozent weniger sind nunmehr verfassungsrechtlich zulässig und zugleich wird seitens des BVerfG darauf hingewiesen, dass auch wiederholte Strafen in Zukunft a) möglich sein werden, wenn sie b) nicht über die Restriktionen (30-Prozent-Grenze und Flexibilisierung der Dauer der Sanktion) hinausreichen.

Und man sollte sehr genau die konkrete Formulierung des Verfassungsgerichts zur Kenntnis nehmen, wenn es um das Verbot einer über die 30prozentige Kürzung hinausgehenden Absenkung oder gar dem Wegfall der Leistungen geht:

»Die im Fall der ersten wiederholten Verletzung einer Mitwirkungspflicht nach § 31a Abs. 1 Satz 2 SGB II vorgegebene Minderung der Leistungen des maßgebenden Regelbedarfs in einer Höhe von 60 % ist nach den derzeit vorliegenden Erkenntnissen nicht mit dem Grundgesetz vereinbar.«

Das Gericht spricht hier bewusst von „nach den derzeit vorliegenden Erkenntnissen“ und meint damit: Sollten zu einem späteren Zeitpunkt eindeutige und andere Befunde hinsichtlich der Wirksamkeit von Sanktionen vorgelegt werden können, dann kann das auch durchaus dazu führen, dass man die nunmehr gesetzte Grenze von 30 Prozent maximal nach oben verschrieben kann.

Und auch auf eine weitere Differenzierung in der Argumentation der Verfassungsrichter vor dem Hintergrund der nunmehr eigentlich doch verbotenen 100-Prozent-Sanktionierung sei hier hingewiesen: Das BVerfG kommt in einer Gesamtabwägung zu dem Schluss, »dass der völlige Wegfall aller Leistungen … nicht mit den hier strengen Anforderungen der Verhältnismäßigkeit vereinbar ist.« Alles klar. Oder doch nicht? Denn dann wird dieser Passus nachgeschoben:

»Unabhängig davon hat der Gesetzgeber auch im Fall eines vollständigen Wegfalls des Arbeitslosengeldes II dafür Sorge zu tragen, dass die Chance realisierbar bleibt, existenzsichernde Leistungen zu erhalten, wenn zumutbare Mitwirkungspflichten erfüllt werden oder, falls das nicht möglich ist, die ernsthafte und nachhaltige Bereitschaft zur Mitwirkung tatsächlich vorliegt.« Aber dann geht es weiter – und das sollte man in aller gebotenen Ruhe nachvollziehen:

»Anders liegt dies, wenn und solange Leistungsberechtigte es selbst in der Hand haben, durch Aufnahme einer ihnen angebotenen zumutbaren Arbeit ihre menschenwürdige Existenz tatsächlich und unmittelbar durch die Erzielung von Einkommen selbst zu sichern. Wird eine solche tatsächlich existenzsichernde und zumutbare Erwerbstätigkeit ohne wichtigen Grund verweigert, obwohl im Verfahren die Möglichkeit bestand, dazu auch etwaige Besonderheiten der persönlichen Situation vorzubringen, kann ein vollständiger Leistungsentzug zu rechtfertigen sein.«

Diese Formulierung ist mehr als auslegungsbedürftig. Wie so einiges mehr in diesem Urteil.

Ein verfassungsrechtlich abgesegnetes Sub-Existenzminimum

Schaut man in das Urteil des BVerfG vom 05.11.2019, dann findet man in aller (scheinbaren) Klarheit diese Ausführungen (Randziffer 120):

»Wenn einem Menschen die zur Gewährleistung eines menschenwürdigen Daseins notwendigen materiellen Mittel fehlen, weil er sie weder aus eigener Erwerbstätigkeit noch aus eigenem Vermögen noch durch Zuwendungen Dritter erhalten kann, ist der Staat im Rahmen seines Auftrages zum Schutz der Menschenwürde und in Ausfüllung seines sozialstaatlichen Gestaltungsauftrages verpflichtet, dafür Sorge zu tragen, dass die materiellen Voraussetzungen für dieses menschenwürdige Dasein zur Verfügung stehen (vgl. BVerfGE 40, 121 <133 f.>; 125, 175 <222>; stRspr). Die den entsprechenden Anspruch fundierende Menschenwürde steht allen zu, ist dem Grunde nach unverfügbar (vgl. BVerfGE 45, 187 <229>) und geht selbst durch vermeintlich „unwürdiges“ Verhalten nicht verloren (vgl. BVerfGE 87, 209 <228>); sie kann selbst denjenigen nicht abgesprochen werden, denen schwerste Verfehlungen vorzuwerfen sind (vgl. BVerfGE 64, 261 <284>; 72, 105 <115>). Das Sozialstaatsprinzip verlangt staatliche Vor- und Fürsorge auch für jene, die aufgrund persönlicher Schwäche oder Schuld, Unfähigkeit oder gesellschaftlicher Benachteiligung in ihrer persönlichen und sozialen Entfaltung behindert sind (vgl. BVerfGE 35, 202 <236>). Diese Verpflichtung zur Sicherung des Existenzminimums ist auch zur Erreichung anderweitiger Ziele nicht zu relativieren (vgl. BVerfGE 132, 134 <173 Rn. 95>).«

Diese doch nun eindeutig daherkommenden Formulierungen werden den einen oder anderen an das historisch zu nennende Hartz IV-Urteil des BVerfG aus dem Jahr 2010 erinnern, damals wurde über die Höhe der Regelleistungen entschieden. Und in den Leitsätzen zum Urteil vom 09. Februar 2010 – 1 BvL 1/09 findet man diese Ausführungen:

»Das Grundrecht auf Gewährleistung eines menschenwürdigen Existenzminimums aus Art. 1 Abs. 1 GG in Verbindung mit dem Sozialstaatsprinzip des Art. 20 Abs. 1 GG sichert jedem Hilfebedürftigen diejenigen materiellen Voraussetzungen zu, die für seine physische Existenz und für ein Mindestmaß an Teilhabe am gesellschaftlichen, kulturellen und politischen Leben unerlässlich sind.

Dieses Grundrecht aus Art. 1 Abs. 1 GG hat als Gewährleistungsrecht in seiner Verbindung mit Art. 20 Abs. 1 GG neben dem absolut wirkenden Anspruch aus Art. 1 Abs. 1 GG auf Achtung der Würde jedes Einzelnen eigenständige Bedeutung. Es ist dem Grunde nach unverfügbar und muss eingelöst werden.«

An diese damaligen Ausführungen wurde zwischenzeitlich immer wieder erinnert, vor allem, wenn es um die logisch völlig berechtigte Frage geht, wie man denn eine verfassungsrechtlich für zulässig erklärte Absenkung des Mindesten, das doch ein „dem Grunde nach unverfügbares Grundrecht“ ist, begründen kann. Und das BVerfG weist ja auch in der neuen Entscheidung ausdrücklich auf diese Traditionslinie in der Rechtsprechung des Gerichts selbst hin – um dann aber am Ende zu der Entscheidung zu kommen, dass es staatlicherseits – „unverfügbares Grundrecht“ hin oder her – dann doch in Ordnung geht, wenn man das Mindeste um 30 Prozent absenkt. Und wie wir gesehen haben: Die Verfassungsrechtler können sich theoretisch auch noch höhere Kürzungen vorstellen, wenn denn ausreichend „empirische Wirkungsbefunde“ vorgelegt werden, dass die auch wirken. Zum jetzigen Stand können wir also gesichert sagen, dass (noch) mindestens 70 Prozent der staatlich abgegrenzten minimalen Existenz sicher sind. Man sollte über die damit verbundenen Tiefen und Untiefen weiter nachdenken.

Das Urteil des BVerfG und der zurückgeschossene Ball im Spielfeld der Jobcenter und der Politik

Die Verfassungsrichter haben sich, bei aller Freude über die vorgenommene Einhegung der Sanktioniserungspraxis, insofern einen schlanken Fuß gemacht, in dem sie zwar einerseits ein wenig mehr Rechtssicherheit schaffen durch die Begrenzung der harten Sanktionierung, zum anderen aber den Ball wieder kraftvoll zurückschießen an die Politik und vor allem in das Feld der Jobcenter. Die „sollen“, „dürfen“, „können“ in Zukunft – hört sich nach mehr Freiheitsgraden vor Ort an, sind aber unbestimmte Rechtsbegriffe für eine wahrhaft existenzielle Angelegenheit. Da tun sich ganz große Baustellen auf – denn in Zukunft wird es noch mehr darauf ankommen, wie das in den Jobcentern konkret umgesetzt wird und ob bzw. welche Möglichkeit die Betroffenen haben, der Machtasymmetrie zu begegnen.

Und natürlich ist die Politik und ganz besonders der Gesetzgeber gefordert. Zum einen müssen die konkreten Vorgaben des BVerfG in die bestehenden Systematik des SGB II überführt werden – zugleich aber müsste der Gesetzgeber auch die Frage beantworten, wie einerseits mit den Meldeversäumnissen als Sanktionsgrund umgegangen werden soll, ob also die auch dort normierte starre Dreimonatsdauer der Sanktion entsprechend den Vorgaben der Verfassungsrichter flexibilisiert werden muss. Und dann steht das besonders harte Sanktionsregime der unter 25-Jährigen im politischen Fokus, denn deren Entschärfung wird seit Jahren von zahlreichen und ansonsten unterschiedlichen Akteueren gefordert, bislang wurde allerdings in Berlin gemauert, was nicht nur, aber vor allem aus Bayern und der CSU ausgegangen ist. Hier droht möglicherweise ein neuer und weiterer Streit innerhalb der GroKo.

Schauen wir dazu auf das Bundesarbeitsministerium. Das BMAS hat am 5. November 2019 die eigene Pressemitteilung so überschrieben (und man achte auf die Reihenfolge): Bundesverfassungsgericht bestätigt Mitwirkungspflichten im SGB II. Richter setzen Sanktionspraxis klare Grenzen. Dort wird der hier bereits ausgeführte Hinweis auf die formale Gültigkeit der Entscheidung aus Karlsruhe aufgegriffen: »Über Kürzungen bei Meldeversäumnissen, wenn Leistungsberechtigte nicht zu Terminen erscheinen, hat das Bundesverfassungsgericht ausdrücklich nicht entschieden. Das Bundesverfassungsgericht hat ebenso betont, dass die Regelung für Personen unter 25 Jahren nicht Gegenstand der Entscheidung ist.«

➔ Man könnte vorschnell annehmen, dass dann die Regelungen, die jetzt für die Älteren als verfassungswidrig gekennzeichnet wurden, selbstverständlich auch für die Jüngeren nicht mehr gelten dürfen, aber so ist das nicht. Man lese hier die Hinweise des BVerfG im Urteil vom 05.11.2019 in der Randziffer 113 genau: »Das Verfahren wirft … keine Fragen zu den Bestimmungen über Sanktionen gegenüber unter 25-jährigen erwerbsfähigen Leistungsberechtigten in § 31a Abs. 2, § 31b Abs. 1 Satz 4 SGB II auf. Die Frage nach ihrer Vereinbarkeit mit dem Grundgesetz machte eine eigenständige verfassungsrechtliche Würdigung erforderlich, ohne durch das Ausgangsverfahren veranlasst zu sein. Dazu fehlt die fachgerichtliche Aufarbeitung der Sach- und Rechtslage.«

Und dann heißt es in der Mitteilung des Bundesarbeitsministeriums weiter: »Es gilt jetzt zeitnah auszuwerten, inwiefern die vom Gericht aufgestellten Grundsätze auch hierfür Anwendung finden und inwieweit grundsätzlich die Vorgaben für eine Neureglung gelten.« Das sollte man tun – aber selbst wenn man die dann eigentlich nur als logisch zu bezeichnende Konsequenz zu ziehen versuchen wird, dass also alle unterschiedlichen Sanktionskonstellationen in einem neuen und den Vorgaben des BVerfG entsprechenden Gesetzestext reformuliert werden, dann kann es innerhalb der noch bestehenden Großen Koalition zu erheblichen Spannungen kommen, weil ein Teil der Beteiligten versuchen könnte, nur Minimalregeln bei der Gesetzesformulierung zu ermöglichen.

Fazit: Das höchste Gericht hat ein Urteil gefällt, dass die Systemfrage einerseits erkennbar umschifft, also die Letztfrage der Bedingungslosigkeit eines existenziellen Minimums. Auf der anderen Seite hat es die Systemfrage eindeutig geklärt, denn im bestehenden System der bedürftigkeitsabhängigen Sozialhilfe darf der Staat ein Sub-Existenzminimum installieren. Für viele Menschen wird es pragmatisch nun darum gehen müssen, dass das, was in den Jobcentern passiert, rechtlich möglichst klar normiert und zugleich eine zivilgesellschaftliche Anwaltsfunktion installiert wird, die Hilfestellung leisten kann, wenn man im letzten Außenposten unseres Sozialstaates unter die Räder kommt.