In diesen Tagen tobt eine Debatte über ein mehr als anspruchsvolles Konzept der Rentenpolitik: „das“ Rentenniveau. Mit einigen der üblichen großkoalitionären Verrenkungen im Gefolge miteinander vermischter Tauschgeschäfte (aufgrund der nun auch realisierten Forderung aus der Union, den Beitrag zur Arbeitslosenversicherung stärker abzusenken als im Koalitionsvertrag mit 0,3-Prozentpunkte vereinbart, gab es Verzögerungen bei der Verabschiedung des Gesetzentwurfs die Rentenversicherung betreffend) ist nun das verabschiedet worden, was man schon im Koalitionsvertrag als „doppelte Haltelinie“ vereinbart hatte: das „Rentenniveau“ soll bis 2025 nicht unter die heutigen 48 Prozent fallen und der Beitragssatz (derzeit 18,6 Prozentpunkte) darf nicht über die Marke von 20 steigen.

Wobei man zur Kenntnis nehmen sollte, dass das, was hier als energisches Handeln simuliert wird, sowieso eingetreten wäre: »Wenn wir uns die Vorausberechnung des sogenannten Sicherungsniveaus vor Steuern … anschauen, dessen Ergebnis im Rentenversicherungsbericht 2017 der Bundesregierung veröffentlicht wurde (siehe die Abbildung am Anfang dieses Beitrags), dann erkennt man, dass bis zum Jahr 2024 das Sicherungsniveau vor Steuern sowieso nicht unter die genannte Grenze von 48 Prozent fallen wird, wenn denn die Annahmen der Vorausberechnungen zugrunde gelegt werden … Wie praktisch, man kann als ein Ergebnis eine „Haltelinie“ beim Sicherungsniveau verkaufen, das sowieso schon mit einer gewissen Wahrscheinlichkeit eintreten wird. Danke für nichts, wird der eine oder andere an diese Stelle denken«, so der Hinweis bereits in dem Beitrag Umrisse einer GroKo neu. Teil 2: Die Rente vom14. Januar 2018.

Etwas aufgehalten wurde der großkoalitionäre Findungsprozess bei der Abarbeitung der rentenpolitischen Kompromissvereinbarungen aus dem Koalitionsvertrag durch den für nicht wenige überraschenden Vorstoß des Bundesfinanzministers Olaf Scholz (SPD), der für eine Stabilisierung des Rentenniveaus auf 48 Prozent gleich bis zum Jahr 2040 plädiert. Über die Zeit nach 2025 – so die ursprüngliche Verschiebungs-Vereinbarung – sollte sich eigentlich die mit einem engen Auftrag und parteipolitischer Dominanz der Auserwählten versehene Rentenkommission Gedanken machen und Vorschläge am Ende der laufenden Legislaturperiode vorlegen, damit vor der nächsten Bundestagswahl nicht noch zusätzlicher Umsetzungsdruck entsteht. Ganz offensichtlich hat der Vorstoß des Bundesfinanzministers vor allem parteipolitische Motive, zum einen die thematische Besetzung für die SPD und zum anderen ein innerparteiliches Signal im Kontext der nächsten Kanzlerkandidatenfrage in der (allerdings arg geschrumpften) Volkspartei.

Nun soll an dieser Stelle gar nicht wirklich tiefer und damit kritischer auf die Diskussion rund um das ominöse Konzept des Rentenniveaus eingegangen werden. Nur soviel: Die auch von Scholz instrumentalisierten Prozentwerte suggerieren dem Bürger und potenziellen Rentner etwas, was die Zahl nicht erfüllen kann: ein Abbild dessen, was man selbst als Rente bekommen wird. Viele, also fast alle Menschen beziehen Werte wie 48 Prozent auf das, was sie am Ende des Erwerbslebens haben. Das nun ist genau nicht der Fall, wenn wir vom Rentenniveau sprechen.

Allgemein gesagt: Beim Rentenniveau geht es um das Verhältnis zwischen einer standardisierten Altersrente sowie dem (jeweiligen) Durchschnittsentgelt der Versicherten. Die Deutsche Rentenversicherung definiert „das“ Rentenniveau so: »Das Rentenniveau stellt die Relation zwischen der Höhe der Standardrente (45 Jahre Beitragszahlung auf Basis eines Durchschnittsverdienstes) und dem Entgelt eines Durchschnittsverdieners dar.«

Nun wurde in diesem Beitrag „das“ Rentenniveau immer mit Anführungszeichen geschrieben – damit soll angedeutet werden, dass es eben das eine Rentenniveau nicht gibt. Was damit gemeint ist, deutet die Rentenversicherung in ihren Ausführungen mit diesem Hinweis an: »Maßgebend ist das Nettorentenniveau vor Steuern. Dabei werden von der Standardrente die darauf entfallenden Sozialabgaben (Kranken- und Pflegeversicherung) abgezogen. Vom Durchschnittsverdienst werden ebenfalls die darauf entfallenden durchschnittlichen Sozialabgaben (Kranken-, Pflege-, Renten- und Arbeitslosenversicherung) sowie zusätzlich der durchschnittliche Aufwand zur zusätzlichen privaten Altersvorsorge abgezogen. Steuern bleiben außer Betracht, da Renten mit Einführung der nachgelagerten Besteuerung seit 2005 nicht mehr einheitlich besteuert werden.« Aber es gibt nicht nur ein Brutto- und ein Netto-Standardrentenniveau.

Seit einiger Zeit verwendet man das „Sicherungsniveau vor Steuern“ (SvS) als Maß für das Rentenniveau (wohlgemerkt: das hat erst einmal nichts mit dem Niveau der einzelnen Renten zu tun). Dass man das Niveau vor Steuern ausweisen muss, hängt zusammen mit dem 2005 in Kraft getretenen Alterseinkünftegesetz (AltEinkG) und dem damit eingeleiteten schrittweisen Übergang von der vor- zur nachgelagerten Besteuerung. Die eine Nettostandardrente gibt es nicht mehr, denn der einer Besteuerung unterworfene Anteil der Renten hängt nun vom Kalenderjahr des Rentenzugangs ab. Aber das Sicherungsniveau vor Steuern (SvS) wird seit Jahren kritisiert, u.a. weil im Zähler und Nenner unterschiedliche Abgabenquoten verwendet werden. Schon 2010 wurde vorgeschlagen, dass man als Alternative das Rentenniveau als „Sicherungsniveau nach Sozialversicherungsbeiträgen“ (SnSV) ausweisen sollte (vgl. dazu beispielsweise Klaus-Heinrich Dedring et al.: Rückkehr zur lebensstandardsichernden und armutsfesten Rente, Bonn 2010, S. 24 ff.).

Um den offensichtlichen Komplexitätsgrad noch zu steigern, muss darauf hingewiesen werden, dass mit dem vorliegenden Entwurf eines Gesetzes über Leistungsverbesserungen und Stabilisierung in der gesetzlichen Rentenversicherung (RV-Leistungsverbesserungs- und -Stabilisierungsgesetz) die Definition des „amtlichen“ Sicherungsniveaus vor Steuern verändert wird, was dazu führen wird, dass die ausgewiesenen Standardrenten etwas höher ausfallen werden. Wer das alles genauer wissen will, dem sei diese kompakte Zusammenfassung der unterschiedlichen Rechenwege, die zu unterschiedlichen Rentenniveaus führen, empfohlen:

➔ Johannes Steffen (2018): Neue Berechnung des Rentenniveaus, Bremen, Juli 2018

Steffen bilanziert: »Die unterschiedlichen Messverfahren führen für ein und denselben Sachverhalt zu unterschiedlichen Ergebnissen hinsichtlich der ausgewiesenen Höhe des Rentenniveaus (Lohnersatzraten). Was allerdings über alle Messverfahren hinweg gleich bleibt, ist die ablesbare Tendenz bei der Entwicklung des Rentenniveaus, das sich immer weiter entfernt hat vom ursprünglichen Ziel der Lebensstandardsicherung.«

Der Hinweis auf den Begriff Lebensstandardsicherung verweist zugleich auf eine bedeutsame Funktion der gesetzlichen Rente, die dem konzeptionellen Ansatz einer Ausgestaltung der Rente als Lohnersatzleistung folgt. Wenn man diese Funktionalität ernst nimmt, dann erklärt sich daraus auch eine eigenständige und wichtige Kritik an der bislang schon erfolgten und in der Zukunft weiterlaufenden Entwertung der lebensstandardsichernden Komponenten.

Aber damit wird auch schon in Umrissen erkennbar: Für das große Thema einer vorhandenen und möglicherweise weiter ansteigenden Altersarmut ist die Diskussion über das Rentenniveau wenn, dann vor allem indirekt relevant, vor allem aufgrund der absinkenden Zahlbeträge für Neurentner, die ansonsten nicht oder nicht so schnell und die Grundsicherungsschwelle gerutscht wären.

Was wissen wir über die Menschen, die schon heute in der Altersarmut sind oder es in Zukunft werden (müssen)? Also wer ist heute schon betroffen und welchen Personengruppen droht der Weg in die Altersarmut? Darum soll es in diesem Beitrag gehen.

Dazu eine notwendige Vorbemerkung: In der Diskussion über „Altersarmut“ geht einiges durcheinander. Neben der immer wieder anzutreffenden grundsätzlichen Infragestellung, ob es Altersarmut in unserem Land überhaupt geben würde (ausschließlich vorgetragen von Personen, die sich auf einem ganz anderen materiellen Niveau befinden und auch nicht selbst mit Armutsrenten konfrontiert werden), muss man in der öffentlichen Debatte eine Verkürzung und hoch problematische Verengung von Altersarmut auf den Bezug von Grundsicherungsleistungen nach SGB XII (also Hartz IV für Ältere) zur Kenntnis nehmen. Das aber führt zu einer Kleinrechnerei dessen, was man nach den gängigen Kriterien der Armutsforschung und Sozialstatsitik als Einkommensarmut definiert. Dazu gleich mehr. Es gibt aber auch umgekehrt einen unterkomplexen Blick auf die Renten aus der gesetzlichen Rentenversicherung, der dazu führt, dass die Zahlbeträge der einzelnen Renten gleichgesetzt werden mit dem Einkommen der betroffenen Menschen, was aber falsch ist. Dazu genauer meine Ausführungen in dem Beitrag Die Untiefen der großen kleinen Zahlen: Von mickrigen Renten, einer falschen Gleichsetzung mit Altersarmut sowie zugleich deren beharrliche Leugnung vom 12. Juli 2018.

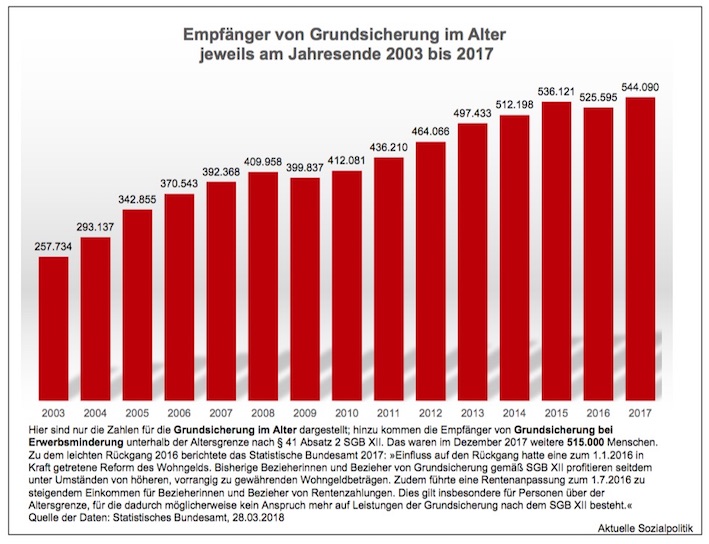

Bleiben wir in einem ersten Schritt bei der Grundsicherung für Ältere nach SGB XII. In vielen Artikeln und Meinungsäußerungen wird darauf hingewiesen, dass die Altersarmut kein wirkliches Problem darstellen, denn „nur“ etwas mehr als drei Prozent der Älteren beziehen die Sozialhilfeleistung Grundsicherung im Alter. Unabhängig davon, dass wir hier über mehr als 544.000 Menschen reden, die Ende 2017 zu dieser Gruppe gehört haben, wird eine Gleichsetzung bzw. Begrenzung von Altersarmut mit offiziellen Grundsicherungsbezug vorgenommen, die so nicht zulässig ist. Denn die Abgrenzung der Alters(einkommens)armut ist richtigerweise weiter gefasst.

Bei den auch hier ausgewiesenen Zahlen zum Grundsicherungsbezug der älteren Menschen muss zugleich immer berücksichtigt werden, dass wir es hier mit einer absoluten Untergrenze der Sozialhilfebedürftigkeit zu tun haben. Denn tatsächlich zeigen Studien eine immer noch sehr hohe Dunkelziffer – darunter versteht man die Nicht-Inanspruchnahme von Leistungen aus der Grundsicherung für Ältere, obwohl einem die eigentlich zustehen. Immer wieder wird in diesem Zusammenhang ein Wert in Höhe von 40 Prozent genannt – also 40 Prozent derjenigen, die Ansprüche auf Grundsicherungsleistungen haben, nehmen die aus unterschiedlichen Gründen nicht wahr.

Das muss man auch vor diesem Hintergrund sehen: Seit 2003 ist die Grundsicherung für Ältere abweichend von der allgemeinen Sozialhilfe nach dem damaligen BSHG geregelt. Durch diese Reform sollte explizit die Nicht-Inanspruchnahme zustehender Hilfen bei alten Menschen vermindert werden. So wurde der Unterhaltsrückgriff auf Kinder weitgehend abgeschafft und eine Beratungspflicht eingeführt. Sozialhilfeempfänger im Rentenalter brauchten nun in der Regel nicht mehr zu fürchten, dass das Amt sich das Geld bei ihren Kindern zurückholen könnte. Und die Rentenversicherung wurde verpflichtet, Kleinrentner auf ihren potenziellen Grundsicherungsanspruch aufmerksam zu machen. Es handelte sich also damals um eines dieser heute so selten gewordenen wirklichen Reformgesetze, wenn man unter Reform nicht Abbau von Sozialleistungen versteht, sondern einen Verbesserungsversuch für die betroffenen Menschen.

Die Schätzung der Nicht-Inanspruchnahme, die immer wieder zitiert wird, geht auf Arbeiten der Verteilungsforscherin Irene Becker zurück. Vgl. dazu

➔ Irene Becker: Finanzielle Mindestsicherung und Bedürftigkeit im Alter, in: Zeitschrift für Sozialreform, Heft 2/2010

Ihre Berechnungen auf Basis von Daten des Sozio-oekonomischen Panels (SOEP) für das Jahr 2007 förderten den folgenden Befund zu Zage: Von gut einer Million Menschen ab 65 Jahren, denen damals Grundsicherung zustand, bezogen nur 340.000 tatsächlich Leistungen. Die „Quote der Nichtinanspruchnahme“, also die Dunkelziffer der Armut, betrug 68 Prozent. Becker hat damals darauf hingewiesen, dass so ausgewiesene Dunkelziffer eher eine Unterschätzung darstellen könnte, wenn man davon ausgeht, dass Menschen, die den Gang zum Sozialamt scheuen, auch überdurchschnittlich häufig vor der Teilnahme an Befragungen zurückschrecken.

Auch wenn seit dieser Studie einige Jahre ins Land gegangen sind und man von der Annahme ausgeht, dass sich seitdem das Inanspruchnahmeverhalten der Betroffenen schrittweise verbessert hat, bleibt das Problem einer großen Dunkelziffer auch heute auf der Tagesordnung. Das zeigen viele Gespräche mit Älteren, von denen trotz eines bestehenden Rechtsanspruchs auf aufstockende Sozialhilfe-Leistungen immer wieder darauf hingewiesen wird, dass man aus Schamgefühl nicht zum Sozialamt gegen würde, dass man – teilweise mehr als berechtigt – Angst vor den als entwürdigend und/oder überfordernd empfundenen bürokratischen Prozeduren zur Herstellung einer völligen Transparenz der Vermögens- und Einkommensverhältnissen habe (vgl. dazu den Beitrag Hartz IV, Sozialhilfe, Grundsicherung: Überleben in der Ämterbürokratie, in dem eine Betroffene von den „Terminen zum Entblößen“ spricht) und sehr häufig auch der Hinweis auf die Angst, dass man aus der Wohnung, in der viele Ältere seit Jahren leben, raus müsse, weil sie „zu groß“ oder „zu teuer“ sei. Der letzte Punkt wurde auch schon von Irene Becker hervorgehoben: Sie empfahl in ihrer 2010 veröffentlichten Studie, dass „die Definition angemessenen Wohnraums überdacht“ werden sollte. Denn möglicherweise beantragten viele bedürftige Ältere auch deshalb keine Grundsicherung, weil sie fürchten, das Amt könnte auf dem Umzug in eine billigere Wohnung bestehen. „Ein Umzug im Alter ist aber besonders belastend und der damit verbundene Verlust sozialer Kontakte meist nachhaltig“, so Becker.

Wer befindet sich heute schon in der Grundsicherung? Mit dieser Frage hat sich ein an der Universität Duisburg-Essen durchgeführtes Forschungsprojekt beschäftigt, über das in diesem Beitrag berichtet wird:

➔ Ute Klammer (2017): Aktuelle und zukünftige Risikogruppen der Altersarmut und Konsequenzen für eine lebenslauforientierte Alterssicherungspolitik, in: Archiv für Wissenschaft und Praxis der sozialen Arbeit, Heft 2/2017

Gegenstand der Untersuchung war die typisierende Analyse von „prekären“ Lebensverläufen und Altersvorsorgebiografien, die im Ergebnis zu einer Inanspruchnahme der Grundsicherung im Alter geführt haben. In der Studie wurden sieben alterssicherungsrelevante Biografiedimensionen identifiziert: die Erwerbsbiografie, die Familienbiografie, die Gesundheitsbiografie, die Bildungsbiografie, die Vorsorgebiografie, die Migrationsbiografie sowie sonstige biografische Risikoelemente. Das oftmals am Ende dann einen Grundsicherungsbezug auslösende Muster verbietet eine Reduktion der Analyse nur auf die Erwerbsbiografie im engeren Sinne. Die Risikoprofile der von Ute Klammer und Antonio Brettschneider untersuchten Fälle lassen sich zu sozialen Risikogruppen verdichten, deren Mitglieder ein Set an „typischen“ Biografiemustern und Risikokombinationen aufweisen. Klammer und Brettschneider haben fünf zentrale Risikogruppen herausgefiltert:

Die einzelnen Risikogruppen werden in dem Beitrag von Klammer genauer beschrieben. Hier sollen die „umbruchsgeprägten Ostdeutsche“ herausgegriffen werden, denn – so meine These – die nächste große Welle an Altersarmut werden wir in Ostdeutschland erleben, wenn die vielen Menschen in den Ruhestand gehen, die lange Zeiten der Erwerbslosigkeit und/oder der Beschäftigung im ausgeprägten Niedriglohnsektor in Ostdeutschland nach der Wende auf dem Buckel haben und deren gesetzliche Rentenansprüche oftmals unterhalb des Grundsicherungsbedarfs liegen werden. Mit Blick auf diese Menschen muss man berücksichtigen, dass bereits gegenwärtig anders als bei vielen Älteren im Westen eine Risikokumulation dergestalt zu sehen ist, dass sie zu weit über 90 Prozent ausschließlich von der gesetzlichen Rente abhängig sind – weil es keine oder kaum Betriebsrenten gibt, weil keine private Altersvorsorge gemacht werden konnte aufgrund der niedrigen Einkommen und auch eigener Immobilienbesitz ist kaum, im Regelfall gar nicht vorhanden (vgl. dazu auch Die Untiefen der großen kleinen Zahlen: Von mickrigen Renten, einer falschen Gleichsetzung mit Altersarmut sowie zugleich deren beharrliche Leugnung vom 12. Juli 2018).

Zu den heute schon im Grundsicherungsbezug vertretenen Ostdeutschen berichtet Klammer:

»Die befragten ostdeutschen Seniorinnen und Senioren waren zum Zeitpunkt der Wiedervereinigung zwischen 43 und 52 Jahre alt. Der Gruppe ist gemeinsam, dass sie Anfang der 1990er-Jahre ihre bisherige Beschäftigung verloren haben und trotz diverser Arbeitsbeschaffungs- und Qualifizierungsmaßnahmen mehr oder weniger dauerhaft arbeitslos geblieben sind. Sie waren noch zu jung, um für eine Frühverrentung infrage zu kommen, jedoch bereits zu alt, um auf dem Arbeitsmarkt noch Fuß fassen zu können. Der Systemwechsel stellt für diese Personen somit eine tiefe biografische Zäsur dar, die sich insbesondere in ihrer zweigeteilten Erwerbs- und Versicherungsbiografie zeigt: Während der erste, noch in der DDR zurückgelegte Teil ihrer Erwerbsbiografie typischerweise eine hohe Beschäftigungskontinuität aufweist, haben die Betroffenen nach der Wende durch eigene Erwerbstätigkeit kaum noch Rentenanwartschaften aufbauen können. Die dauerhafte Ausgrenzung aus dem Arbeitsmarkt und die damit verbundenen psychischen und sozialen Belastungen haben in einigen Fällen zu einer vorzeitigen Erwerbsminderung geführt.« (Klammer 2017: 21 f.)

Und die „Perspektiven“ die zukünftige Inanspruchnahme betreffend? »Im Hinblick auf die zukünftige Entwicklung ist davon auszugehen, dass sich die Zusammensetzung der Grundsicherungspopulation verändern wird. Ein Teil der identifizierten Risikogruppen wird an Bedeutung verlieren; dies gilt insbesondere für bestimmte Zuwanderergruppen wie die jüdischen Kontingentflüchtlinge und mittelfristig auch für die (Spät-)Aussiedler/innen, da es sich hier um weitgehend abgeschlossene Migrationsprozesse handelt. Auch die Gruppe der „familienorientierten Frauen“ dürfte mittel- und langfristig zumindest an relativem Gewicht verlieren. Für die Gruppe der ehemaligen Selbstständigen und die allmählich in die Grundsicherung hineinwachsende Gruppe der „umbruchsgeprägten Ostdeutschen“ ist für die Zukunft hingegen mit einem relativen wie auch absoluten Bedeutungszuwachs zu rechnen. Die erste Generation von „Gastarbeitern“ wird mittelfristig von der zweiten Generation ihrer in den 1960er-Jahren (oftmals in Deutschland) geborenen Kinder abgelöst werden; angesichts der fortbestehenden Integrationsprobleme und Benachteiligungen vieler Migrantinnen und Migranten in Deutschland erscheint die Prognose durchaus plausibel, dass in Zukunft „Altersarmut in wachsendem Maße Ausländerarmut sein wird“.« (Klammer 2017: 23).

Zahlen hat Klammer in ihrer qualitativ angelegten Studie nicht präsentiert. Mit einer rechnerischen Kalkulation der möglichen Zahl an Grundsicherungsempfängern hat sich hingegen Bruno Kaltenborn beschäftigt. Wie werden sich die Zahlen in den kommenden fünfzehn Jahren weiterentwickeln? Diese Frage hat er in dieser Veröffentlichung zu beantworten versucht:

➔ Bruno Kaltenborn (2017): Grundsicherung wegen Alters: Projektion bis 2030. FNA-Journal Heft 2/2017, Berlin: Forschungsnetzwerk Alterssicherung (FNA) der Deutschen Rentenversicherung Bund, Oktober 2017

Über seine – auf den ersten Blicke „beruhigenden“ und entsprechend von interessierter Seite auch gerne zitierten – Ergebnisse wurde dann unter solchen Überschriften berichtet: Altersarmut vorerst keine große Gefahr. »Manche Medienberichte über eine dramatisch steigende Zahl von Altersarmut bedrohten Menschen seien … „vollkommen überzogen“, stellten die Leiterin des Forschungsnetzwerks Alterssicherung (FNA) bei der Deutschen Rentenversicherung, Brigitte Loose, und der Wirtschaftsforscher Bruno Kaltenborn jetzt in Berlin klar.« Und zu den Größenordnungen wird berichtet: »Laut einer Projektion, die auf einer konstanten Weiterentwicklung des bisherigen Trends basiert, werden im Jahr 2030 etwa 834.000 Senioren ergänzende Hilfe im Alter benötigen – gut 300.000 mehr als derzeit. Bei einer ungünstigeren Entwicklung könnten am Ende des kommenden Jahrzehnts aber schon 1,05 Millionen Ältere an der Armutsschwelle leben.«

Wie immer basieren solche Zahlen auf verschiedene und diskussionsbedürftige Annahmen, die in der Modellrechnung unterstellt werden – genannt sei hier nur die Unterstellung einer konstanten Weiterentwicklung des bisherigen Trends, also eine Fortschreibung von entsprechenden Biografien aus der Vergangenheit. Schon darüber könnte man trefflich streiten. Und konstante Weiterentwicklung bedeutet natürlich auch, dass die erwähnte und erhebliche Nicht-Inanspruchnahme der Leistung fortgeschrieben wird. Weitere Unsicherheiten werden von dem Wissenschaftler angedeutet: »Der erwartete weitere Zustrom von Ausländern, von denen manche bis zur Altersgrenze möglicherweise zu geringe Versicherungszeiten für eine ausreichend hohe Altersrente erwerben, könnte nach den Daten Kaltenborns längerfristig zu einer höheren Hilfequote im Alter vor allem bei Männern führen.«

Aber immer noch bewegen wir uns in dem Feld der Grundsicherung für Ältere – also im Hartz IV-System mit all seinen Rigiditäten und wie das vorgelagerte SGB II-System ebenfalls heftig umstritten hinsichtlich der Leistungshöhen und der Zugangsbeschränkungen sowie exkludierender Effekte seitens der Behörden.

Es wurde schon darauf hingewiesen, dass die Hilfequote gemessen am Anteil der Grundsicherungsbezieher an allen Älteren aus Sicht der Armutsforschung und der Sozialstatistik gar nicht der relevante Maßstab ist. Hier wird den internationalen Konventionen folgend mit der sogenannten „Armutsgefährdungsquote“ gearbeitet, ein Maßstab der relativen Armutsdefinition.

Die „Armutsgefährdungsschwelle“ lag im vergangenen Jahr für den „einfachsten“ Fall einer alleinstehenden Person, also einem Einpersonenhaushalt, bei 969 Euro pro Monat. Damit mussten dann sämtliche Ausgaben – von der Miete bis zur Teilhabe am gesellschaftlichen Leben – abgedeckt werden. Wenn man weniger als diesen Betrag zur Verfügung hatte, dann galt man als „von Armut gefährdet“. Um das hier in aller Deutlichkeit anzumerken: Wenn man mit so einem Geldbetrag oder noch weniger im Monat in den meisten Gegenden unseres Landes über die Runden kommen muss, dann ist man arm, auch wenn immer wieder interessierte Kreise eine Infragestellung dieser Armutsdefinition in den Medien platzieren (können).

Schaut man nun auf die Zahl der nach dieser Abgrenzung von Einkommensarmut betroffenen älteren Menschen, dann wird erkennbar, dass schon jetzt eine weitaus größere Zahl an Menschen von Altersarmut betroffen ist, als wenn man sich „nur“ auf die nicht wirklich als Maßstab geeignete Hilfequote des Grundsicherungssystems bezieht (dazu auch: »Neben der angesprochenen Dunkelziffer der Armut ist zu berücksichtigen, dass viele Menschen im Alter über vergleichbare Einkommen wie die der Grundsicherungsbeziehenden verfügen, ohne selbst Grundsicherung in Anspruch zu nehmen. Das betrifft etwa Menschen, die zusammen mit dem Wohngeld auf ein Einkommen knapp oberhalb der Anspruchsgrenze kommen, oder solche mit einem Vermögen oberhalb der zulässigen Freibeträge. Ebenfalls zu berücksichtigen ist, dass der Anspruch auf Grundsicherung durch den Gesetzgeber bestimmt wird und dieser die Grundsicherungsquote damit selbst zu gestalten vermag.« So der Paritätische Gesamtverband in seiner Stellungnahme zum Referentenentwurf eines RV-Leistungsverbesserungs- und –Stabilisierungsgesetz vom 27. Juli 2018).

Fast 2,5 Mio. ältere Menschen liegen bereits heute mit ihren verfügbaren Einkommen unter der Armutsrisikoschwelle, wie das die Statistiker nennen. Und zugleich ist der Anstieg der Armutsquoten bei den Älteren schon in den vergangenen Jahren weit überdurchschnittlich gewesen im Vergleich zur Gesamtbevölkerung.

Und die große Welle kommt erst noch, wenn man am System nichts ändert oder ändern will.