Das sei dem folgenden Beitrag vorangestellt – wir haben ein in vielerlei Hinsicht hervorragendes Gesundheitssystem in unserem Land. Neulich wurde man mit der Veröffentlichung einer dieser obskuren internationalen „Vergleichsstudien“ konfrontiert, nach der das deutsche Gesundheitssystem hinter dem griechischen liegen soll. Das ist – nicht nur, aber auch aufgrund der Verwüstungen, die Jahre der Krise im griechischen Gesundheitswesen hinterlassen haben – gelinde gesagt Bullshit. Vgl. zu der Studie den Artikel Deutschlands Gesundheitssystem landet auf Platz 20, unter anderem hinter Griechenland und Slowenien. Man vergleiche beispielsweise die Zugänglichkeit des Gesundheitswesens auch für arme Menschen, die Abdeckung von Krankheitskosten über ein ausgebautes Krankenversicherungssystem auch für diejenigen, die nur geringe Beiträge zahlen können. Und von monatelangen Wartelisten auf wichtige OPs wie in benachbarten Ländern muss man sich hier auch nicht fürchten. Bei aller Kritik also – man sollte sich dessen bewusst sein.

Apropos OPs – viele Bewohner Großbritannien würden angesichts der dort vorherrschenden Warteschlangenmedizin sowie der Verweigerung bestimmter Leistungen, nur weil man ein bestimmtes Lebensalter erreicht hat, die Zustände bei uns sicher als traumhaft bezeichnen. Aber bekanntlich hat jede Medaille zwei Seiten und damit kommen wir zur Schattenseite in Deutschland. So hat die Bertelsmann-Stiftung eine neue Studie veröffentlicht, die – wieder einmal – verdeutlicht, dass es im wahrsten Sinne des Wortes lebensgefährlich sein kann, in die Hände einer kommerzialisierten Medizin zu fallen oder zufälligerweise in einer Region leben zu müssen, in der die dort praktizierenden Mediziner aus welchen Gründen auch immer schwerwiegende Eingriffe vornehmen, die in anderen, teilweise benachbarten Regionen um ein Vielfaches seltener durchgeführt werden.

Es geht um Rückenbeschwerden und ihre ziemlich unterschiedliche Behandlung: Rückenschmerzen: In manchen Regionen wird bis zu 13-mal häufiger operiert als andernorts, so die Stiftung in einer Pressemitteilung zu der neuen Studie. Der Wohnort bestimmt, ob sie ins Krankenhaus kommen, konservativ behandelt oder operiert werden.

Die vom Berliner IGES Institut erstellte Studie im Original:

➔ Karsten Zich und Thorsten Tisch (2017): Faktencheck Rücken. Rückenschmerzbedingte Krankenhausaufenthalte und operative Eingriffe – Mengenentwicklung und regionale Unterschiede, Gütersloh: Bertelsmann-Stiftung, Juni 2017

Die Studie untersucht die Häufigkeit von drei ausgewählten Rückenoperationen in allen 402 Kreisen und kreisfreien Städten. Betrachtet wurde, wie oft Bandscheiben-, Versteifungs- und Dekompressions-OPs durchgeführt werden.

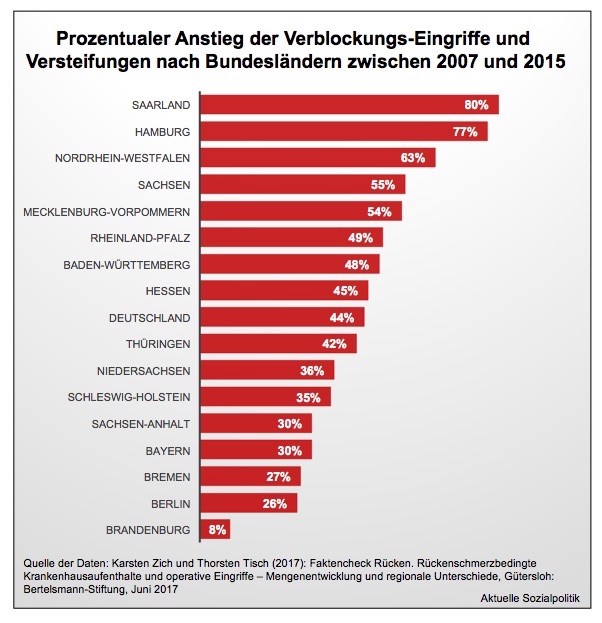

Von 2007 bis 2015 stieg in der Bundesrepublik die Zahl der Rücken-OPs deutlich von 452.000 auf 772.000. Das ist ein Anstieg um 71 Prozent. Und die regionale Streuung der OP-Häufigkeit ist erheblich: »Bei Patienten im hessischen Landkreis Fulda etwa werden 13-mal so viele Eingriffe vorgenommen wie im brandenburgischen Frankfurt/Oder. Bei Dekompressions-OPs, bei denen knöcherne Verengungen am Wirbelkanal entfernt werden, gab es ebenfalls Unterschiede bis zum 13-fachen, bei Entfernungen von Bandscheibengewebe bis zum 6-fachen.«

Mittlerweile gibt es regelrechte „OP-Hochburgen“, wo die Zahl der Rückenoperationen in den letzten Jahren immer weiter zunahm. Die Studie hat auch untersucht, »wie oft Patienten wegen der allgemeinen Diagnose „Rückenschmerzen“ im Krankenhaus aufgenommen werden. Von 2007 bis 2015 erhöhten sich die Aufnahmen stark von 116.000 auf 200.000 – eine Steigerung um 73 Prozent. Auch hier fallen die großen und zunehmenden regionalen Unterschiede auf: Während beispielsweise in Heidelberg nur 58 oder in Kiel 91 von 100.000 Menschen mit der Diagnose Rückenschmerzen ins Krankenhaus kommen, sind es im westfälischen Hamm 815 und in Osterrode am Harz 919.« Offensichtlich geht man in Hamm oder im Harz am Stock.

Zu den Befunden der IGES-Studie passt dann auch diese Reportage aus der Sendereihe „Die Story im Ersten“: Operieren und kassieren – Ein Klinik-Daten-Krimi:

»In Deutschland entscheidet häufig allein der Wohnort darüber, ob ein Patient operiert wird oder nicht. Das ist das Ergebnis einer aufwendigen Recherche im Auftrag des WDR. Ein Journalistenteam hat gemeinsam mit dem Heidelberger Institut für Theoretische Studien (HITS) erstmalig ein Computerprogramm entwickelt und damit die Daten des Statistischen Bundesamtes zu rund 130 Millionen Krankenhausaufenthalten analysiert. Die Auswertung zeigt, wie sehr die ärztliche Behandlung davon abhängt, wo ein Patient lebt und wie profitorientiert ein Krankenhaus ist.

Warum werden in den alten Bundesländern deutlich mehr Kaiserschnitte gemacht als in den neuen? Warum werden erstaunlich viele Kniegelenksprothesen ausgerechnet in Bayern eingebaut, die meisten Füße in einem Landkreis Thüringens amputiert? Warum werden in Osthessen im Vergleich zum Bundesdurchschnitt fast dreimal mehr Menschen am Rücken operiert?

Auf Grundlage einer aufwendigen Datenanalyse begibt sich der Film auf eine Reise ins Schattenreich der Gesundheitswirtschaft, in der jedes Jahr mehr als 300 Milliarden Euro umgesetzt werden. Er führt in Regionen, wo Patientinnen und Patienten auffällig häufig unters Messer kommen und nichts davon ahnen, dass ihre OP möglicherweise überflüssig und vielleicht sogar schädlich ist.«

Aber aus der Recherche ist nicht nur eine Doku geworden, sondern auch der OP-Atlas Deutschland – so häufig werden Menschen in Ihrer Region operiert. Das basiert auf dem OperationsExplorer: Wo wird operiert, wer erkrankt wo? des HITS.

Man liegt sicher nicht falsch, wenn man bei der Suche nach den Erklärungsmustern für die teilweise richtig heftigen Abweichungen nicht nur, aber eben auch auf die finanziellen Anreize schaut, die im gegebenen System Incentives setzen, bestimmte Behandlungen und vor allem bestimmte OPs durchzuführen, statt vielleicht eher konservativ vorzugehen. Das hängt substanziell zusammen mit der fallpauschalierenden Krankenhausvergütung auf DRG-Basis. Vgl. dazu die Beiträge Viele Kaiserschnitte, zu wenig Kinderchirurgen und immer wieder das Fallpauschalensystem der Krankenhausfinanzierung vom 2.Dezember 2015 sowie Krankenhäuser, ihre Patienten, deren Wohl und die Ethik. Und dann die real existierende Monetik mit ihren ethischen Verwerfungen vom 6. April 2016.

Und wenn wir schon beim Geld angekommen sind, dann lohnt es sich, auf diese „Innovation“ im Gesundheitssystem ein Auge zu werfen: Die Gesundheitskarte der Krankenversicherungen. »Das Dokument des Scheiterns trägt fast jeder Deutsche in seinem Portemonnaie. Es ist die neue Gesundheitskarte, mit einem Foto darauf und mit einem Computerchip – den man aber wohl noch für eine Weile nicht richtig nutzen kann«, so Kristiana Ludwig in ihrem Artikel Gesundheitskarte sorgt für neue Probleme. Was ist das Problem?

Eigentlich sollen spätestens am 1. Juli 2018 alle Arztpraxen ein Lesegerät für die Karten angeschafft haben. Der Termin wurde sogar ins Gesetz geschrieben.

Doch nun haben die Spitzenverbände der Ärzte, der Krankenkassen, Kliniken und Apotheker in einem Beschluss festgestellt, dass die verbleibende Zeit von einem Jahr „nicht ausreichen wird“, um alle Praxen mit einem Kartenleser zu versorgen, so Ludwig, der das Papier vorliegt.

Das Bundesgesundheitsministerium werde nun „sorgfältig prüfen“, ob der Termin verschoben werden muss, wird ein Ministeriumssprecher zitiert.

Der eine oder andere wird sich erinnern – das Projekt Gesundheitskarte läuft doch schon seit Jahren und hat mittlerweile Kosten von mehr als einer Milliarde Euro verschlungen – und jetzt erneut Verzögerungen und Vertagungen? Was ist diesmal der Grund?

Lieferschwierigkeiten. Ja, richtig gelesen. Lieferschwierigkeiten der Industrie. Da muss man genauer hinschauen, was Ludwig auch getan hat:

»Die eigens gegründete Gesellschaft Gematik, die im Auftrag der Bundesregierung sowie der Ärzte und Kassen die Einführung der neuen Technik organisiert, hatte zwei Unternehmen beauftragt, neue Lesegeräte zu entwickeln. Sowohl die Koblenzer Compugroup als auch die Telekom-Tochterfirma T-Systems forschen an Geräten, die hohe Sicherheitsstandards erfüllen müssen. Eines Tages sollen auf den Karten schließlich sensible Patientendaten gespeichert sein. Ärzte und Krankenkassen können dann Informationen austauschen, und die Bürger können möglicherweise Daten aus ihren Fitness-Apps einspeisen. Doch während die Compugroup im vergangenen November eine offizielle Zulassung für ihr Lesegerät bekam, hinkt T-Systems hinterher. Die Gematik hat der Telekom-Tochter nun den Feldtest in den Arztpraxen abgesagt. Derzeit ist die Compugroup deshalb die einzige Firma, bei der die Ärzte die Pflicht-Geräte kaufen können. Sie kann nun den Preis diktieren. Das kann für die Arztpraxen teuer werden.«

Da schlägt der Puls des Ökonomen höher: Nur eine Firma, die Geräte liefern kann? Für zehntausende Praxen? Und es kommt noch besser – der Planungswunsch wird von der Realität mal wieder abgebremst:

»Von Juli an wollen die Krankenkassen den Ärzten 3.055 Euro erstatten, wenn sie sich ein Lesegerät kaufen. Über die nächsten Monate soll diese Summe aber kleiner werden. Denn die Kassen haben bereits jetzt eingerechnet, dass es in Zukunft unterschiedliche Anbieter geben könnte und dass die Gerätepreise deshalb sinken. Bloß ist dies bislang noch keine Realität. Tatsache ist: Bisher hat die Compugroup ein Monopol auf die staatlich verordneten Lesegeräte.«

In so einer Situation kann man dann schon mal auf gleichsam planwirtschaftliche Gedanken und Handlungen kommen:

»Die Gesellschaft Gematik hat im Mai nun zusätzlich die österreichische Firma Research Industrial Systems Engineering (Rise) beauftragt, ein weiteres Lesegerät zu bauen. Ziel sei es, dass sie ihr Produkt im Frühling 2018 liefern kann.«

Dieser Auftrag „zielt auf eine künftige Marktvielfalt ab“, so das Bundesgesundheitsministerium. Ob Rise tatsächlich bis zum kommenden Jahr liefert, ist allerdings auch noch ungewiss.

Ach, diese Niederungen derUmsetzung. Dabei sind Bundesgesundheitsminister Hermann Gröhe und Forschungsministerin Johanna Wanka (beide CDU) gedanklich schon in ganz anderen Welten – sie wollen nun „die Einführung von elektronischen Patientenakten vorantreiben“. Na dann – bleibt noch ein Nachtrag zu diesem neuen Reiseziel zu machen: Zusätzliche Mittel sollen dafür aber nicht fließen, heißt es aus dem Bundesgesundheitsministerium. Allerdings – wenn man sich den technologienaiven Ansatz einer zentralen Speicherung und Zugriffsmöglichkeit auf das gesamte Gesundheits- und vor allem Krankheitsleben eines Menschen mal kritisch vor das innere Auge führt, dann sollte man den beteiligten Akteuren viel Glück wünschen für die vor uns liegenden Jahre, auf das sie möglichst lange brauchen, um auch hier in die Gänge zu kommen.