Es wird seit vielen Jahren beklagt. In der Arbeitsmarktpolitik wird zum einen das Förderrecht immer komplizierter, weil man über dieses Instrumentarium versucht, ganz andere Ziele zu adressieren als eine möglichst passgenaue Förderung der Arbeitslosen, dabei vor allem haushaltpolitische Ziele, also die Verteilung begrenzter und in den vergangenen Jahren deutlich schrumpfender Mittel für arbeitsmarktpolitische Maßnahmen. Zum anderen hat man natürlich den Effekt, dass je komplizierter das Förderrecht ausgestaltet ist, desto mehr Schnittstellen ergeben sich, die man dann wieder, wenn es nötig erscheint, mit neuen Regelungen einzufangen versucht.

Zum anderen liebt man es in der Politik, mit Hilfe von Sonderprogrammen energisches Handeln gegen erkannte bzw. kritisierte Probleme zu signalisieren. Manche Skeptiker wenden an dieser Stelle ein, oftmals geht es dabei nur um eine Aktivitätssimulation. Für diese Kritiklinie spricht, dass viele der Sonderprogramme hinsichtlich der Anforderungen, die (potenzielle) Teilnehmer erfüllen müssen, derart restriktiv bzw. hoch selektiv sind, dass von vornherein klar ist, dass nur wenige tatsächliche Förderfälle realisiert werden können, was auch vor dem Hintergrund der knappen Budgets für diese Programme ein eigenes, natürlich nicht offen kommuniziertes Ziel ist.

Derzeit können wir wie in einem Lehrbuch genau diese skeptische Einschätzung in der Realität bestätigt beobachten. Gemeint sind die Sonderprogramme zur Bekämpfung der Langzeitarbeitslosigkeit, die von der Bundesarbeitsministerin Andrea Nahles (SPD) aufgelegt worden sind, um das offensichtliche und manifeste Problem einer sich trotz der allgemein guten Arbeitsmarktverfassung der vergangenen Jahre verhärtenden und verfestigenden Langzeitarbeitslosigkeit zu „bekämpfen“.

Die tatsächliche Ausgestaltung dieser Sonderprogramme – wohlgemerkt bei einer seit 2011 laufenden erheblichen Reduzierung der Mittel für die arbeitsmarktpolitische Förderung von Hartz IV-Empfängern, die quasi zu einer Halbierung der Mittel geführt hat, die im Eingliederungstitel zur Verfügung stehen – ist schon in vorangegangenen Beiträgen deutlich kritisiert worden (vgl. dazu nur Programmitis als Krankheitsbild in der Arbeitsmarktpolitik: Wenn das „Wir tun was“ für die Langzeitarbeitslosen verloren geht im hyperkomplexen Raum der Sonderprogramme, die in der Realität scheitern müssen vom 12. März 2016 oder bereits am 9. August 2014 der Beitrag Von Jobcentern, nach denen nichts mehr kommt, zukünftigen Modellprogrammen, die bisherige Modellprogramme substituieren und dem ewigen Dilemma von Person und System oder Angebot und Nachfrage. Und von ganz unterschiedlichen Menschen).

Nun werden wir mit einer weiteren Stufe der Ausdifferenzierung der Sonderprogrammlandschaft konfrontiert.

So berichtet O-Ton Arbeitsmarkt in dem Beitrag Sonderprogramme für Langzeitarbeitslose: Wie das BMAS die Plätze füllen will: »Das Arbeitsministerium plant die Ausweitung des Bundesprogramms Soziale Teilhabe für Langzeitarbeitslose. Zuvor abgelehnte Jobcenter sollen nun doch teilnehmen dürfen – wenn sie denn noch wollen. Für jüngere Hartz-IV-Empfänger und Flüchtlinge wird es ein weiteres Sonderprogramm geben.«

Nach inzwischen sieben Monaten Laufzeit hat Soziale Teilhabe 62 Prozent der geplanten Teilnehmerzahl von 10.000 Personen bis 2018 erreicht. Im Vergleich mit dem ESF-Programm zur Förderung von Langzeitarbeitslosen, das nach 13 Monaten nur 15 Prozent des anvisierten Teilnehmerbestands von 33.000 Personen (bis 2020) aufbauen konnte, lief Soziale Teilhabe deutlich erfolgreicher an. Dennoch scheint bei den teilnehmenden Jobcentern der potenzielle Teilnehmerkreis bereits erschöpft, so der Bericht.

Und was macht man in so einer Situation? Die Grundsatzfrage nach der Sinnhaftigkeit der Sonderprogramme mit ihren zahlreichen Restriktionen stellen? Nein, man setzt ein weiteres Sonderprogramm auf die Schiene.

Das Ministerium plant ein weiteres Bundesprogramm namens STAFFEL („Soziale Teilhabe durch Arbeit für junge erwachsene Flüchtlinge und erwerbsfähige Leistungsberechtigte“). Jüngere Hartz-IV-Empfänger und Flüchtlinge mit guter Bleibeperspektive zwischen 25 und 35 Jahren sollen auf subventionierten Arbeitsplätzen maximal zwölf Monate sozialversicherungspflichtig beschäftigt werden und zusätzlich Coachings beziehungsweise therapeutische Hilfe erhalten.

Und O-Ton Arbeitsmarkt legt den Finger auf die offen sichtbare Wunde:

»Auffällig: STAFFEL richtet sich mit seiner Alterseinschränkung an genau die Personen, die Soziale Teilhabe ausgeschlossen hat, indem es nur für Langzeitarbeitslose über 35 Jahre zugänglich ist. Sie müssen im Bundesprogramm Soziale Teilhabe zusätzlich gesundheitliche Einschränkungen vorweisen und/oder mit Kindern in einem Haushalt leben. Zudem plant das BMAS zwar mit 21 Millionen Euro für STAFFEL, allerdings nur, wenn es die künftige Haushaltsaufstellung erlaubt. Der Verdacht liegt also nahe, dass für STAFFEL das Geld verwendet werden könnte, das bei Soziale Teilhabe übrig bleibt, wenn nicht alle Plätze besetzt werden können.«

Ein – nicht nur zynisch gemeintes – Zwischenfazit: Wenn das so weitergeht, dann kann man einen ganzen Master-Studiengang „Sonderprogramme in der fabelhaften Welt der Arbeitsmarktförderung“ konzipieren. Das würde wenigstens ein paar echte Arbeitsplätze für Lehrkräfte schaffen.

Aber das ist nur ein Beispiel für die beklagenswerte Entwicklung, die wir seit längerem schon in der Arbeitsmarktpolitik zur Kenntnis zu nehmen haben. Gehen wir auf die nächste Baustelle und werfen einen Blick auf das 9. SGB II-Änderungsgesetz, dessen Entwurf derzeit durch den Bundestag getrieben wird und der zwischenzeitlich schon an der einen oder anderen Stelle nach massiver Kritik verändert wurde (vgl. dazu am Beispiel der geplanten und nun zurückgezogenen Verschärfungen bei den Alleinerziehenden den Beitrag Keiner hatte die Absicht, Alleinerziehende und ihre Kinder im Hartz IV-System schlechter zu stellen? Aber nun zieht man die Reißleine. Eine Neuregelung bleibt notwendig und wäre – eigentlich – einfach vom 3. Juni 2016).

In dem Gesetzentwurf – der eigentlich mal gestartet war mit dem Ziel der „Rechtsvereinfachung“ und eines darüber erhofften Bürokratieabbaus – finden sich auch zahlreiche Veränderungen im Förderrecht. Greifen wir ein Beispiel heraus, das zugleich die ganze Ambivalenz der Aktivitäten illustrieren kann:

Mit dem § 16 h SGB II wird ein neuer Fördertatbestand in das SGB II aufgenommen, der sich an die Zielgruppe der schwer zu erreichenden jungen Menschen unter 25 Jahren richtet. Diesen jungen Menschen, die von den Angeboten der Sozialleistungssysteme derzeit mindestens zeitweise nicht erreicht werden, können passgenaue Be- treuungs- und Unterstützungsleistungen in Abstimmung mit dem Träger der öffentlichen Jugendhilfe angeboten werden. Die Bundesarbeitsgemeinschaft der Freien Wohlfahrtspflege (BAGFW) hat in ihrer Stellungnahme zur Öffentlichen Anhörung zum Gesetzentwurf äußerst wohlwollend angemerkt:

»Es ist begrüßenswert, dass sich das SGB II endlich der Zielgruppe der schwer erreichbaren, vom System entkoppelten Jugendlichen und jungen Erwachsenen in enger Abstimmung mit der Kinder- und Jugendhilfe zuwendet. Die Notwendigkeit der niedrigschwelligen Hilfsangebote für junge Menschen mit großer persönlicher Problemdichte im Übergang von der Schule in den Beruf, die häufig bereits im System Schule das erste Mal den Anschluss verloren haben, ist von der Praxis der Jugendhilfe/Jugendsozialarbeit immer wieder eingeklagt worden und die Handlungsnotwendigkeit ist aktuell in einigen wissenschaftlichen Untersuchungen wieder bestätigt worden. Der neue § 16 h SGB II ist jedoch lediglich als Kann-Regelung ausgestaltet. Damit die Zielgruppe tatsächlich gezielt in ihrer schwierigen Lebenssituation unterstützt wird, ist die Regelung … verbindlicher als Soll-Vorschrift auszugestalten.« (S. 15)

Es wird begrüßt, dass diese neue Regelung „aufsuchende Arbeitsansätze und niedrigschwellige Unterstützungsangebote“ ermöglicht. Und der § 16h SGB II eröffnet tatsächlich neue Förderoptionen, die bislang versperrt sind: »Dass hier ausdrücklich (langfristige) Projektförderung mit Zuwendungsrecht ermöglicht wird, eröffnet auch einer wünschenswerten rechtskreisübergreifenden Finanzierung (etwa mit der Jugendhilfe) und Gestaltung der Förderung neue Chancen.«

Und dann kommt ein interessanter Passus:

»Das Angebot kommt auch jungen Menschen unter 25 Jahren zugute, die in Folge von Sanktionen ihre finanzielle Lebensgrundlage verlieren und den Kontakt zum Jobcenter abgebrochen haben. Nach zahlreichen Praxiserfahrungen aus den Verbänden der Freien Wohlfahrtspflege führen die besonders scharfen Sanktionen bei unter 25-Jährigen vielfach dazu, dass Jugendliche und junge Erwachsene sich vom Arbeitsmarkt zurückziehen, nur schwer durch Sozialarbeit wieder zu erreichen sind und in weitere soziale Ausgrenzungsprozesse geraten.« (S. 16)

Und genau hier muss man einfach mal ein großes Fragezeichen machen: Da werden Jugendliche und junge Erwachsene unter 25 Jahre einem besonderen, also strengeren Sanktionsregime im Hartz IV-System unterworfen, das von allen Akteuren und Beteiligten im Gesetzgebungsverfahren als absolut nicht gerechtfertigt angesehen wird und nur deshalb nicht wie eigentlich geplant abgeschafft wird, weil die CSU dagegen Widerstand leistet (vgl. zu den Sanktionen gegen Jugendliche und junge Erwachsene beispielsweisen den Artikel Ohne Recht aufs Minimum). Und dann werden jungen Menschen aussanktioniert, bekommen also überhaupt keine Leistungen mehr im Grundsicherungssystem – und natürlich verschwinden die Betroffenen nicht, nur auf dem Bildschirm der Jobcenter sind sie nicht mehr. Man muss einfach nur mal die Frage aufwerfen: Was machen sie denn, wenn sie totalsanktioniert werden? Wovon leben sie? Und dann stellt man das fest und wird sich bewusst, dass die individuellen, aber eben auch gesellschaftlichen Folgekosten dieser Exklusion erheblich sind. Also schafft man eine neue Fördergrundlage, mit der man die jungen Leute wieder einfangen kann. Und das sollen nach Formulierung im Gesetzestext aber nicht die Jobcenter, sondern die Agenturen für Arbeit machen, de aber für diese Klientel ansonsten gar nicht zuständig sind. Alles klar?

Wenn dem einen oder anderen an dieser Stelle der Kopf schmerzt, dann legen wir noch eine Schippe drauf. Schauen wir auf eine weitere Neuregelung im Gesetzentwurf der Bundesregierung, korrekter formuliert: Die geplante Rückkehr zu einer alten Regelung. Es geht um die Arbeitsgelegenheiten, umgangssprachlich auch als „Ein-Euro-Jobs“ bekannt.

In vielen Beiträgen wurde hier immer wieder darauf hingewiesen, wie desaströs mittlerweile die Möglichkeiten öffentlich geförderter Beschäftigung im Förderrecht des SGB II sind. Im Grunde gibt es nur noch die Arbeitsgelegenheiten (AGH) nach der Mehraufwandsentschädigungsvariante, also dem Billig-Modell. Die früher mal vorhandenen höhenwertigen Formen der öffentlich geförderten Beschäftigung sind in den vergangenen Jahren systematisch beseitigt worden.

Und selbst bei den Ein-Euro-Jobs hatte man neben der gesetzliche Fixierung der „Wettbewerbsneutralität“ mit der Verbannung der Maßnahmen in eine eigene künstliche Beschäftigungswelt die förderrechtlichen Daumenschrauben weiter angezogen, in dem man eine maximale Förderfähigkeit von 24 Monaten innerhalb von fünf Jahren eingeführt hat.

An dieser Stelle gibt es nun Bewegung mit dem vorliegenden Gesetzentwurf der Bundesregierung. In der Beschlussempfehlung und Bericht des Ausschusses für Arbeit und Soziales (BT-Drucksache 18/8909 vom 22.06.2016) findet man auf der Seite 3 die folgende Formulierung:

»Bei den Arbeitsgelegenheiten soll die Förderdauer über die bisher geltenden 24 Monate innerhalb von fünf Jahren hinaus verlängert werden können. Künftig kann der erwerbsfähige Leistungsberechtigte nach Ablauf der 24 Monate bis zu zwölf weitere Monate in Arbeitsgelegenheiten zugewiesen werden, wenn die Voraussetzungen für seine Teilnahme weiterhin vorliegen. Hiervon sollen vorrangig ältere Personen und Leistungsberechtigte mit minderjährigen Kindern profitieren.«

Und nicht nur das – eine weitere Kürzung durch die letzten gesetzgeberischen Eingriffe wird wieder rückgängig gemacht:

»Während einer Arbeitsgelegenheit oder einer Förderung von Arbeitsverhältnissen kann künftig auch eine sozialpädagogische Betreuung gegen Erstattung der erforderlichen Kosten erfolgen. Ziel ist die nachhaltige Stabilisierung des Geförderten.«

Man kann sich vorstellen, dass gerade die Wohlfahrtsverbände als Vertreter der Träger von Beschäftigungsmaßnahmen an dieser Stelle zufrieden sind und die Änderungen begrüßen. Offensichtlich rudert der Gesetzgeber punktuell wieder zurück.

Auf der anderen Seite bringen sich die Kritiker und die Fundamentalopposition in Stellung. So konnte man beispielsweise in dem Artikel Weitere Druckmittel von Susan Bonath lesen: »Langzeiterwerbslosen sollen Jobcenter nach BMAS-Willen künftig unbegrenzt Ein-Euro-Jobs zuweisen können. Bisher war dies innerhalb von fünf Jahren für längstens 24 Monate möglich.« Das ist natürlich a) Unsinn, wenn man sich die tatsächliche Regelung in Erinnerung ruft und b) es herrscht hier ein völlig verzerrtes Bild von der (aus ganz anderen Gründen beklagenswerten) Realität der Arbeitsgelegenheiten vor: Die Teilnehmer werden eben gerade nicht auf lange Dauer in diese Maßnahmen gesteckt.

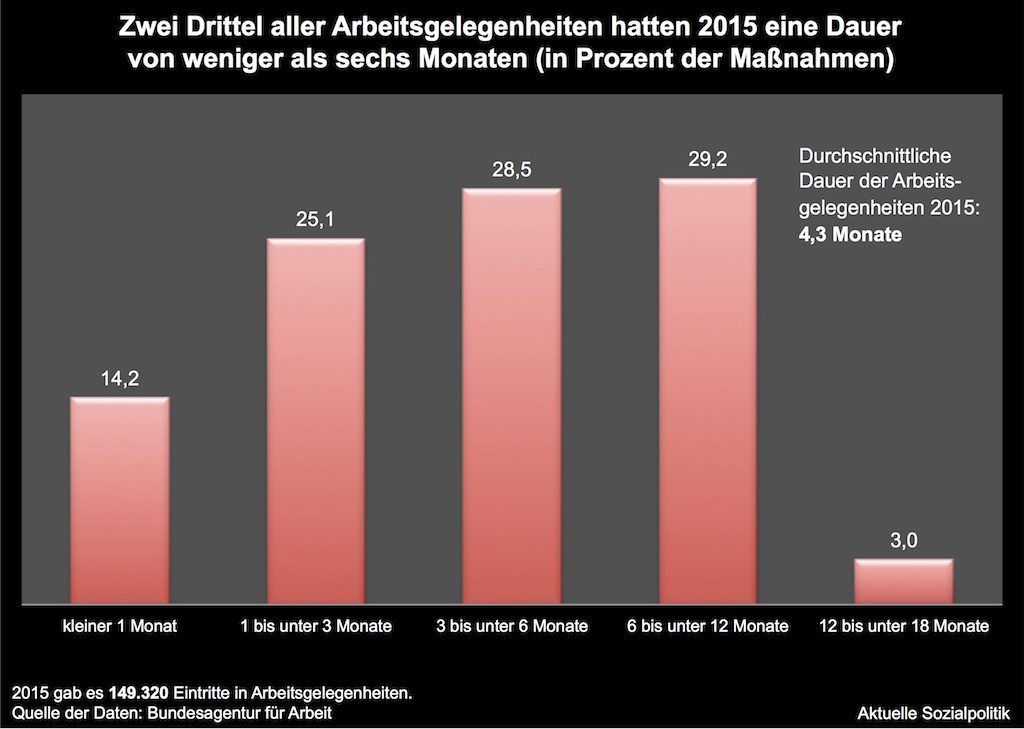

Der Blick auf die vorliegenden Daten zur Dauer der Maßnahmen verdeutlicht, dass diese im Durchschnitt bei 4,3 Monaten liegt und zwei Drittel der AGH haben eine Laufzeit unter sechs Monaten. Dann werden die Betroffenen ausgetauscht, wenn es eine Weiterbewilligung für den AGH-Platz gibt. Anders formuliert: In der Realität ist es eben nicht so, dass man die Menschen in Arbeitsgelegenheiten steckt und dann dort für die maximal mögliche Laufzeit (derzeit noch die 24 Monate innerhalb von fünf Jahren) vor sich hinwirken lässt – und ebenfalls nicht korrekt ist die Ableitung, dass geplant sei, die Betroffenen nun die im Gesetzentwurf genannten 36 Monate an einem Stück arbeiten zu lassen. Vielmehr sind die Betroffenen konfrontiert mit ausgeprägt kurzfristigen Beschäftigungseinsätzen. Das Thema ist relevant und brisant, verweist es doch auf das eigentliche Problem: Die elende Befristung der AGH-Stellen.

Eines der größten Hindernisse für eine langfristig gelingende Arbeitsmarktintegration sind die immer kürzer befristeten Maßnahmen, die vor allem dem Motto „schnell und billig“ folgen. Was soll es diesen Menschen bringen, wenn man sie zum dritten oder vierten Mal in eine Maßnahme „Wie bewerbe ich mich richtig?“ steckt? Und auch die auf Arbeitsgelegenheiten nach der Mehraufwandsentschädigungsvariante („Ein-Euro-Jobs“) reduzierte öffentlich geförderte Beschäftigung entfaltet gerade auch aufgrund der Befristung (oftmals nur sechs Monate) teilweise sehr destruktive Effekte bei den Betroffenen. Vgl. dazu beispielsweise die – teilweise erschreckenden – Befunde hinsichtlich der Resignations- und Rückzugseffekte in Tim Obermeier, Kathrin Schultheis und Stefan Sell: Endstation Arbeitsgelegenheit!? Teilhabeperspektiven in Ein-Euro-Jobs, Remagen 2013. In dieser Studie wurden die Ergebnisse einer über mehrere Monate laufenden Begleitung von (ehemaligen) „Ein-Euro-Jobbern“ dargestellt. Die Problematik findet sich auch in dieser Studie beschrieben: Antje Bednarek-Gilland: Fragiler Alltag. Studie zu den Fähigkeiten langzeitarbeitsloser Menschen, Hannover 2015. Lässt man die Betroffenen zu Wort kommen und beteiligt sie direkt, dann wird gerade der Befristungsaspekt massiv kritisiert. Vgl. dazu die Ergebnisse einer solchen Beteiligungsstudie in Tim Obermeier und Kathrin Schultheis: Zukunftswerkstatt SGB II. Teilhabe in der Grundsicherung. Remagener Beiträge zur Sozialpolitik 17-2015, Remagen 2015.

So macht das alles keinen Sinn mehr. Wir brauchen einen Neustart in der Arbeitsmarktpolitik im Sinne einer radikalen positiven Deregulierung des Förderrechts, damit wir die Möglichkeit bekommen, aus dem gewachsenen Paragrafen-Dschungel auszubrechen und wirklich sinnvoll mit den Betroffenen arbeiten zu können. Vorschläge dazu gibt es in dieser Veröffentlichung:

➔ Sell, S. (2016): Hilfe zur Arbeit 2.0. Plädoyer für eine Wiederbelebung der §§ 18-20 BSHG (alt) in einem SGB II (neu). Remagener Beiträge zur Sozialpolitik 19-2016, Remagen