Es ist ja wirklich gut, dass die Situation, die Probleme und der Reformbedarf in der Altenpflege Gegenstand vieler Diskussionen ist. Und die Politik reagiert auf die vielen Meldungen aus einem zunehmend heiß laufenden „System“. So wurden Anfang dieses Jahres erste Zwischenergebnisse der „Konzertierten Aktion Pflege“ von gleich drei Bundesministern der Öffentlichkeit vorgestellt (vgl. dazu ausführlicher den Beitrag 111 Luftballons für mehr Auszubildende in der Pflege oder doch mehr als das? Die Konzertierte Aktion Pflege und eine Zwischenbilanz, präsentiert von drei Bundesministern vom 28. Januar 2019).

Aber selbst wenn wir mal hypothetisch annehmen, der Ernst der Lage wurde erkannt und wir werden in den kommenden Monaten mit mutigen und weit ausgreifenden Veränderungen wie beispielsweise einer deutlichen Anhebung der Vergütung der Altenpflegekräfte in Verbindung mit klaren und schrittweise anzuhebenden Personalschlüsseln konfrontiert, dann öffnet sich sogleich der Blick auf eine andere sehr große Baustelle der miteinander vernetzten Systeme: die Frage der Finanzierung dieser zusätzlichen Aufwendungen und damit die Debatte über einen dringend notwendigen Umbau der Pflegeversicherung einschließlich der Aufteilung des Finanzierungsvolumens diesseits und jenseits der Sozialversicherung.

Die Dringlichkeit und zugleich das für die Politik wahrhaft abgrundtiefe Ausmaß dieser Frage muss im Kontext sowieso schon steigender Ausgaben im Bereich der Altenpflege und einer kontinuierlich an Brisanz gewinnenden Ungleichverteilung der Kostenanstiege gesehen werden. Unabhängig von möglichen und von vielen eingeforderten zukünftigen Verbesserungen der Arbeitsbedingungen in der stationären, ambulanten und häuslichen Altenpflege sehen wir einen kontinuierlichen und teilweise disruptive Anstieg der Ausgaben vor allem durch zwei Treiber:

➔ Zum einen auf der Nachfrageseite ein Doppeleffekt aus demografisch bedingter Zunahme der Zahl an pflegebedürftigen Menschen, zum anderen eine Ausweitung der Leistungsansprüche durch gesetzgeberische Maßnahmen (Stichwort Pflegestärkungsgesetze I bis III aus der letzten Legislaturperiode), die gerade im Bereich der ambulanten Pflege zu erheblichen Steigerungen bei der Zahl der Leistungsfälle geführt hat. Man kann hier von einem „GroKo (alt)-Effekt“ sprechen, der ganz erheblich ist: So ist die Zahl der Leistungsbezieher in der ambulanten Altenpflege, die am Jahresende 2016 bei 2,75 Mio. lag, innerhalb eines Jahres um 553.000 auf über 3,3 Mio. am Jahresende 2017 angestiegen als Reaktion auf die Leistungsverbesserungen des Gesetzgebers. Das erklärt auch, warum nunmehr gerade die ambulanten Pflegedienste landauf landab Notmeldungen absetzen, dass Sie aus Kapazitätsgründen, vor allem aufgrund fehlenden Personals, nicht mehr in der Lage seien, neue Aufträge zu übernehmen und Kunden abweisen müssen.

➔ Zum anderen auf der Angebotsseite – ebenfalls im Doppelpack – Kostenanstiege auch und gerade durch einen massiven Fachkräftemangel (der wenn auch zeitverzögert über kurz oder lang Auswirkungen haben muss auf die Personalkosten im bestehenden System) sowie auf der Ebene der Unternehmen durch tatsächliche Investitionsbedarfe gut begründete wie aber auch (Stichwort gewinnorientierte Träger) durch teilweise extern bestimmte Renditeerwartungen ein zunehmender Druck auf die Erwirtschaftung von Überschüssen auf der betriebswirtschaftlichen Ebene.

Man kann bereits an dieser groben Skizzierung erkennen, dass es mehrere gewichtige Faktoren sind, die bereits ohne weiterreichende Reformen zu steigenden Ausgaben führen mussten. Das hat im bestehenden System finanzierungsseitig vor allem zu zwei „Bewältigungsversuchen“ geführt:

➔ Zum einen hat der Gesetzgeber versucht, den grundsätzlichen und den von ihm ausgelösten Finanzbedarf in der Altenpflege durch den „klassischen“ Weg einer Beitragserhöhung in der Sozialen Pflegeversicherung zu stemmen. Das hat in den zurückliegenden Jahren zu mehreren Beitragssatzerhöhungen in der Pflegeversicherung geführt (vgl. hierzu differenzierter die Darstellung in dem Beitrag Die „Beitragstreppe“ in der Pflegeversicherung wird steiler und die Systemfragen immer drängender. Diesseits und jenseits der nächsten Beitragssatzanhebung vom 13. Oktober 2018).

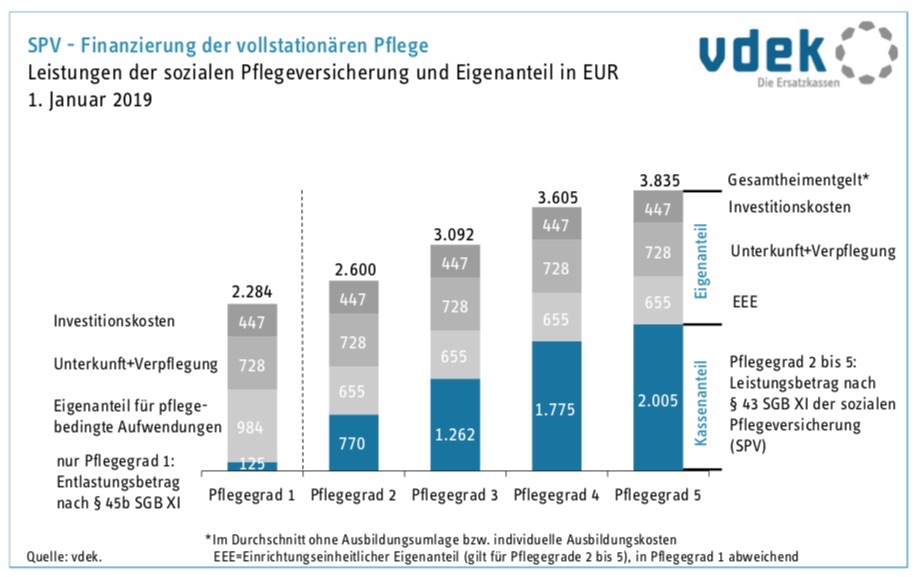

➔ Zugleich und von den Folgewirkungen überaus problematisch ist mit diesem Weg – aufgrund der inneren Konstruktionsprinzipien der bestehenden Pflegeversicherung unausweichlich – gerade nicht verbunden, dass die Aufteilung des zunehmenden Finanzbedarfs auf die einzelnen „Kostenträger“ relativ gesehen stabil geblieben ist, sondern wir wurden Zeugen einer zunehmend „schiefen“ Verteilung vor allem in der stationären Pflege zuungunsten der Pflegebedürftigen, ihrer Angehörigen und der „Hilfe zur Pflege“ im Rahmen der (kommunalen) Sozialhilfe nach dem SGB XII. Die Unausweichlichkeit dieser Entwicklung resultiert aus dem Grundcharakter der Pflegeversicherung als Teilleistungsversicherung. Sie ist mit ihren gedeckelten und nur mit erheblicher Zeitverzögerung und dann auch noch durch Budgetierungsregeln gebremsten Dynamisierung der Leistungsbeträge in Abhängigkeit von den über die Pflegegrade ausgewiesenen Pflegebedürftigkeit (nach § 30 SGB XI „prüft“ die Bundesregierung alle drei Jahre Notwendigkeit und Höhe einer Anpassung der Leistungen der Pflegeversicherung und die ist dann auch noch durch die Lohnentwicklung gedeckelt) eben keine Teilkaskoversicherung, wie sie immer wieder fälschlicherweise etikettiert wird, geschweige denn eine Annäherung an eine Vollkaskoversicherung, wie wir das beispielsweise aus dem Bereich der Gesetzlichen Krankenversicherung kennen.

Das muss im bestehenden System hinsichtlich der stationären Pflege zu diesem dann auch beobachtbaren Muster führen: Alle Kostenanstiege in den Pflegeheimen, sowohl die gut begründeten bis hin zu den teilweise aufgrund der dahinter stehenden Renditeziele mehr als fragwürdigen, müssen dann im Binnenverhältnis des aus mehreren Akteueren bestehenden Finanzierungssystems erst einmal ausschließlich von den Pflegebedürftigen, ggfs. deren Angehörigen und der Sozialhilfe als letzter Ausfallbürge bezahlt werden.

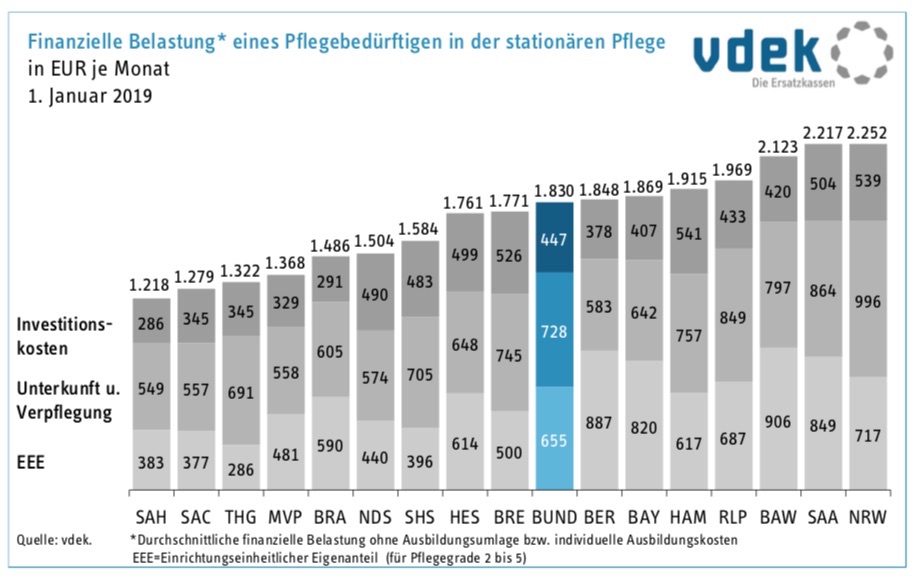

Das kann man an der Entwicklung der Eigenanteile ablesen. Bereits am 18. Februar 2018 wurde hier in dem Beitrag Eine teure Angelegenheit und eine mehr als problematische Lastenverteilung. Die Eigenanteile der Pflegebedürftigen in der stationären Pflege und die Rolle der „Investitionskosten“ berichtet: Bezugnehmend auf die Daten aus dem Barmer Pflegereport 2017 wurde für den Mai 2017 als Durchschnitt über alle Pflegeheime hinweg ermittelt: Zu den 587 Euro/Monat für den „einrichtungseinheitlichen Eigenanteil“ (EEA) kamen weitere 703 Euro für Unterkunft und Verpflegung (UV) und dann noch weitere 401 Euro pro Monat für die Investitionskosten (IK). Summa summarum ergibt das einen durchschnittlichen Eigenanteil der Betroffenen von 1.691 Euro pro Monat. Wohlgemerkt, alles Durchschnittsbeträge, die individuell oft noch weitaus höher ausfallen und mit einer erheblichen Streuung bereits zwischen den Bundesländern (der niedrigste Wert mit 1.107 Euro pro Monat wurde für Sachsen-Anhalt berichtet, der höchste Betrag mit 2.252 Euro pro Monat für Nordrhein-Westfalen).

Und nun hat der Verband der Ersatzkassen (vdek) neue Zahlen vorgelegt, die sich auf den 1. Januar 2019 beziehen. „Die Eigenanteile, die die Pflegebedürftigen für ihren Aufenthalt in stationären Pflegeeinrichtungen hinzuzahlen, betragen heute bereits 1.830 Euro pro Monat. Das ist den Pflegebedürftigen und ihren Angehörigen nicht länger zuzumuten“, so Uwe Klemens, Verbandsvorsitzender des vdek, auf der Neujahrs-Pressekonferenz des Verbandes (vgl. dazu Privatisierung des Pflegerisikos vermeiden, Digitalisierung und Morbi-RSA-Reform beschleunigen).

Quellenhinweis: Die beiden Abbildungen des vdek sind dieser Veröffentlichung entnommen: Neujahrs-Pressekonferenz Grafische Darstellungen.

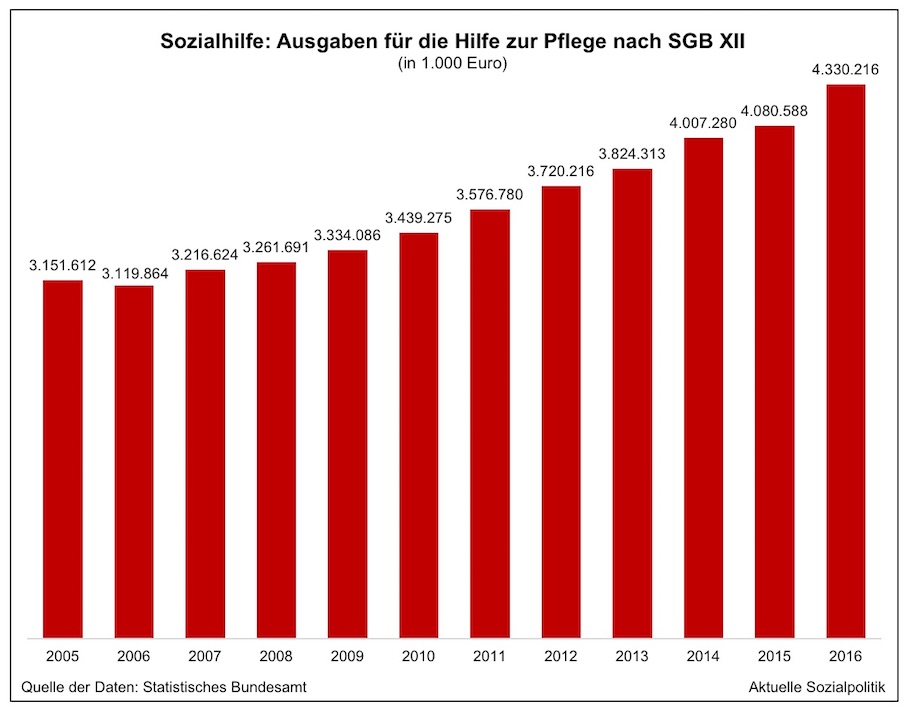

Und auch die Kosten der Hilfe zur Pflege-Ausgaben der Sozialhilfe steigen seit Jahren an:

Wir sehen also im Befund, wie sich der beschrieben Wirkmechanismus weiter entfaltet. Dazu Uwe Klemens: »Problematisch ist, dass die Eigenanteile der Pflegebedürftigen bzw. ihrer Angehörigen weiter zunehmen. Bewohner von Pflegeeinrichtungen zahlen heute bereits im Bundesdurchschnitt 1.830 Euro pro Monat aus eigener Tasche. Diese Summe wird unweigerlich anwachsen. Damit besteht auch die Gefahr, dass immer mehr Menschen im Pflegefall auf Sozialhilfe angewiesen sind. Im ambulanten Bereich bedeuten wachsende Kosten vor allem zunehmende Belastungen der pflegenden Angehörigen. Denn bei steigenden Preisen kann mit dem Pflegegeld der Kasse immer weniger an Leistungen eingekauft werden. Es gibt mehrere Möglichkeiten, auf die Situation zu reagieren. Für uns ist klar: Es darf nicht zu einer schleichenden Privatisierung des Pflegerisikos kommen, das Risiko der Pflegebedürftigkeit muss weiterhin solidarisch als gesamtgesellschaftliche Frage getragen werden!«

Was aber tun? Dazu erfahren wir vom Verband der Ersatzkassen:

»Um eine schleichende Privatisierung des Pflegerisikos zu vermeiden, fordert der Verband der Ersatzkassen e. V. (vdek) mehr gesamtgesellschaftliche Verantwortung … Der vdek schlägt deshalb vier Maßnahmen vor, um diese Entwicklung zu stoppen.

1. Die gesetzlich festgelegten Leistungsbeträge, die die Pflegebedürftigen aus der sozialen Pflegeversicherung (SPV) je nach Pflegegrad erhalten, sollten dynamisiert, das heißt regelmäßig an die Preisentwicklung in der Pflege angepasst werden.

2. Die Länder sollten ihrer Verpflichtung zum Bau und Erhalt der Pflegeeinrichtungen nachkommen. Hier geht es um etwa 447 Euro im Schnitt pro Einwohner.

3. Es sollte Steuerzuschüsse für die SPV geben. Bereits heute übernehmen die Pflegekassen Leistungen, die mit der Pflege der Betroffenen nichts oder nur entfernt zu tun haben, wie etwa die Rentenbeiträge für Angehörige. Das entspricht rund 0,2 Beitragssatzpunkte.

4. Die private Pflegeversicherung soll sich endlich adäquat an den Kosten beteiligen – dann könnten bis zu zwei Milliarden Euro jährlich von der privaten in die soziale Pflegeversicherung fließen.«

„Wegen des demografischen Wandels und den Leistungsverbesserungen in der Pflege werden die Kosten weiter steigen. Darauf müssen wir reagieren. Doch nur die Beitragssätze in der SPV immer weiter zu erhöhen, wird auf Dauer auf Grenzen der Akzeptanz stoßen“, so Uwe Klemens, Verbandsvorsitzender des vdek, auf der Neujahrs-Pressekonferenz des Verbandes.

Damit wird von Seiten des vdek die Diskussion über eine notwendige Ausweitung der Steuerfinanzierung aufgenommen (vgl. hierzu beispielsweise den Beitrag Jetzt ist aber wirklich alles gut bis 2022 bei der Finanzierung der Pflege. Daran kann und muss man zweifeln vom 9. Dezember 2018) sowie die Debatte über die Weiterentwicklung der Pflegeversicherung hin zu einer „echten“ Teilkaskoversicherung oder gar einer Pflegekostenvollversicherung (vgl. dazu den Beitrag Von der Teilleistungs- über eine „echte“ Teilkasko- zu einer „Fast“-Pflegevollversicherung? Oder doch den Blick über den Beitragstopf hinaus richten? vom 16. Oktober 2018 sowie beispielsweise aus dem Lager eines Teils der Träger mit einem Plädoyer für eine echte Teilkaskoversicherung DEVAP/VKAD: Diskussionsimpuls zur Weiterentwicklung der Pflegeversicherung. Reformvorschläge für eine solidarisch bezahlbare, zivilgesellschaftlich verortete Pflege, 2018).

Der Verband der Ersatzkassen spricht in dem Vorschlagskatalog auch die private Pflegepflichtversicherung (PPV)an, die sich endlich an dem Solidarausgleich beteiligen müsse. Dieser Punkt wird in dem Beitrag VDEK fordert Solidarbeitrag der privaten Pflegeversicherung von Manfred Brüss aufgegriffen: »Privat Versicherte verursachten nicht nur aufgrund der günstigeren Altersstruktur, sondern auch aufgrund der Tatsache, dass tendenziell die Gesünderen in die PPV wechseln würden, geringere Kosten. Auch lägen die Einkommen der privat Versicherten um bis zu 60 Prozent über dem Niveau der GKV-Versicherten. Der VDEK schielt dabei insbesondere auf die Alterungsrückstellungen in der PPV mit einem Volumen von etwa 30 Milliarden Euro, von denen man jährlich bis zu zwei Milliarden Euro für die SPV abzweigen könnte.« Man kann sich vorstellen, dass das auf der anderen Seite für Schnappatmung sorgt: »Ein Sprecher des Verbandes der Privaten Krankenversicherung e.V. (PKV-Verband) erklärte, ein solcher Solidarbeitrag käme einer Enteignung der PPV-Versicherten gleich. Dies dürfte auch verfassungsrechtlich gar nicht möglich sein.«

Wichtig ist auch der Hinweis des vdek, dass die Bundesländer endlich ihren Verpflichtungen im Bereich Bau und Erhalt der Pflegeeinrichtungen nachkommen sollten und Förderprogramme für notwendige Investitionen in der Altenpflege auflegen. In der Pflege bleibe heute ein Großteil der Ausgaben für den Bau und Erhalt der Pflegeheime an den Pflegebedürftigen hängen.

Es bleibt spannend, a) ob und b) was genau sich in den kommenden Monaten im politischen Raum tun wird.