Es ist eine besondere Last dieser Zeiten, dass man in der Sozialpolitik meistens nur von Kürzungen, Begrenzungen, komplizierteren Abläufen berichten kann. Selten bis gar nicht geht es um Verbesserungen. Da muss man doch schon fast in Jubel ausbrechen, wenn man das vermelden kann: »Der Bundestag hat … beschlossen, den Unterhaltsvorschusses für Alleinerziehende zu erhöhen und zu erweitern.« Na endlich, wird der eine oder die andere anmerken. Denn eigentlich sollten die Verbesserungen schon lange in Kraft sein, aber das hat sich wie Kaugummi gezogen. Was man zwei Gründen zuschreiben kann: Zum einen war das Bestandteil der umfassenden Reform der Bund-Länder-Finanzbeziehungen und da ging es um ganz andere Hausnummern, als das, was mit dem Unterhaltsvorschuss für das System (nicht für die einzelnen Betroffenen) verbunden ist. Zum anderen haben die Bundesländer als Advokaten der Kommunen erfolgreich auf Zeit gespielt, denn das muss ja auch alles umgesetzt werden in den Niederungen der Praxis, also vor Ort. Gegen die Reform des Unterhaltsvorschusses gab es heftigen Widerstand aus den Reihen der Kommunen und der Bundesländer. Die Akteure hatten sich – nett formuliert – mehrfach verhakt. Es ging um die Finanzierung der Leistungsausweitung sowie um den Aspekt der Abwicklung der Leistung.

Die treuen Leser dieses Blogs werden sich erinnern – das war hier schon mehrfach Thema. So beispielsweise in den Beiträgen Ein Beitrag zur Armutsvermeidung bei Alleinerziehenden und ihren Kindern: Der Unterhaltsvorschuss wird endlich weiterentwickelt. Dennoch bleiben Fragezeichen vom 13. November 2016, Von wegen sanfte Geburt. Der Unterhaltsvorschuss für Alleinerziehende steckt fest im föderalen Interessendickicht vom 8. Dezember 2016 oder am 25. Januar 2017 der Beitrag Unterhaltsvorschuss für Alleinerziehende: Die Reform kommt, sie kommt nicht, jetzt soll sie doch kommen. Im Sommer. Das zumindest wird jetzt erfüllt.

Bisher war die Regelung beim Unterhaltsvorschuss so, dass diese Leistung, die Alleinerziehende vom Jugendamt erhalten, wenn der andere Elternteil nicht für die Kinder zahlt oder zahlen kann, auf das 12. Lebensjahr des Kindes als Obergrenze und auf eine maximale Bezugsdauer von 72 Monaten, also sechs Jahre. begrenzt war. Beides Regelungen, die mehr als willkürlich daherkommen, denn was ändert sich nach dem 12. Geburtstag und warum ist nach 72 Monaten Schluss, auch wenn sich dann nichts geändert hat? Finanziert wird diese Ausfallleistung des Staates bislang zu einem Drittel vom Bund, zwei Drittel entfallen auf die Bundesländer, die wiederum die Aufteilung auf Land und Kommune selbst regeln können (vgl. § 8 Unterhaltsvorschussgesetz). Bundesweit wurde von 440.000 Empfängerinnen dieser Leistung berichtet. Man muss zusätzlich wissen, dass der Staat, der die Leistung vergibt, die Möglichkeit hat, sich das Geld zurückzuholen von den eigentlich zahlungspflichtigen Elternteilen, die aber nicht oder zu wenig zahlen.

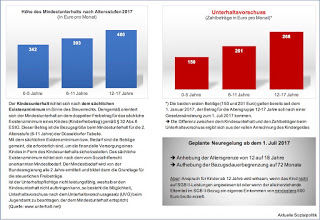

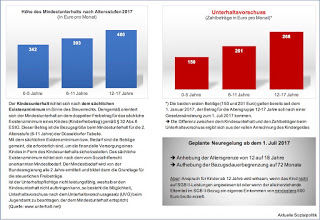

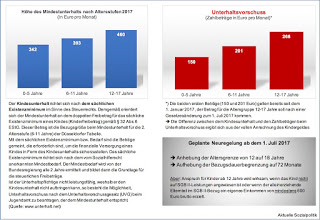

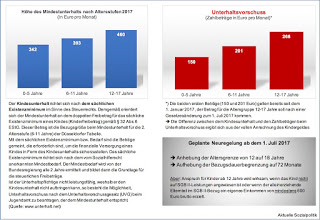

Aber was genau wird jetzt zum 1. Juli 2017 geändert?

Alleinerziehende, deren Ex-Partner nicht oder unregelmäßig für die gemeinsamen Kinder aufkommen, haben künftig Anspruch auf eine höhere finanzielle staatliche Unterstützung: Der Bundestag beschloss, den Unterhaltsvorschuss zu verbessern.

- Bislang erhalten die Kinder den Vorschuss vom Jugendamt nur bis zum zwölften Geburtstag und höchstens sechs Jahre lang.Künftig entfällt die Befristung, und der Anspruch gilt bis zum 18. Lebensjahr eines Kindes.

- Die Neuregelung sieht vor, dass der monatliche Unterhaltsvorschuss nach Abzug des zu zahlenden Kindergelds für Kinder bis fünf Jahre bei 150 Euro liegen, für Kinder bis elf Jahre bei 201 Euro und für Kinder bis 18 Jahre bei 268 Euro.

- Kinder ab zwölf Jahre erhalten den Vorschuss aber nur, wenn sie nicht auf Hartz-IV-Leistungen angewiesen sind oder der alleinerziehende Elternteil zwar Hartz-IV-Leistungen bekommt, aber ein Einkommen von mindestens 600 Euro erzielt.

Bei den Kosten hat sich der Bund verpflichtet, statt wie bislang ein Drittel nunmehr 40 Prozent der Ausgaben für diese Leistung zu finanzieren.

Eine übersichtliche Synopse zur bisherigen und der Neufassung des Unterhaltsvorschussgesetzes (UVG) hat das DIJuF veröffentlicht.

Das hört sich nicht nur gut an, dass ist auch eine von vielen geforderte Verbesserung. Aber wie immer lohnt der Blick auf die Details der Mechanik dieser Geldleistung.

Ein ganz wichtiger Punkt bei der Neuregelung ist die Aufhebung der bisherigen Altersgrenze von zwölf Jahren und die Ausdehnung auf 18 Jahre des Kindes.

Dazu muss man wissen: Ab 12 Jahren besteht der Anspruch auf Unterhaltsvorschuss nur, wenn das Kind keine SGB II-Leistungen bezieht oder durch den Unterhaltsvorschuss die SGB II-Hilfebedürftigkeit vermieden werden kann oder die Alleinerziehenden ein Bruttoeinkommen von monatlich 600 Euro – ohne Abzug der Absetzbeträge nach § 11b SGB II (Grundfrei- bzw. Mindestabzugsbetrag 100 Euro bei Arbeit, bei BAföG und Erwerbstätigenfreibetrag) – haben. Bei der Ermittlung der 600 Euro hat das Kindergeld außer Betracht zu bleiben (so der neue § 1a Nr. 1 und 2 UVG).

Die Jobcenter werden jetzt natürlich die entsprechende Zielgruppe Alleinerziehende nach § 12a SGB II auffordern, den Unterhaltsvorschuss als vorrangige Leistungen zu beantragen. Das ist rechtlich richtig und zulässig, unzulässig ist aber, die SGB II-Leistungen vor Erhalt schon einzustellen. Die fiktive Anrechnung ist immer und in jedem Fall unzulässig.

Richtig ist, die Betreffenden zur Beantragung des Unterhaltsvorschusses aufzufordern, in der Zeit müssen aber SGB II-Leistungen weitergezahlt werden, das Jobcenter kann dann einen Erstattungsanspruch auf den Unterhaltsvorschuss (UV) geltend machen und dann geht der Nachzahlbetrag an das Jobcenter.

Und dann kommt eine wichtiger Hinweis: »Dazu ist zu bedenken, dass es sich hier um mehrere 100.000 derzeit SGB II-Leistungen beziehende Kinder handeln wird, die UV Stellen arbeitstechnisch völlig an dieser Massenbeantragung absaufen werden und sich deren Leistungsauszahlung deshalb deutlich verzögern wird.« (Thomé Newsletter 21/2017 vom 04.06.2017).

Das wir alles Folgen haben. Dazu Florian Mayer in seinem Bericht Ein Segen für Alleinerziehende, eine Last für die Kommunen. Er zitiert das Beispiel der Stadt Stuttgart:

»Die Stadt Stuttgart hat schon mal einen erheblichen Zusatzposten eingeplant. Mit Ausgaben von 14 Millionen Euro rechnet Daniela Hörner vom Jugendamt, bisher sind es jährlich etwa vier Millionen. 2500 Kinder profitieren in Stuttgart von dem staatlichen Unterhalt. „Zehn Mitarbeiter kümmern sich bei uns im Jugendamt allein darum“, sagt sie. Wenn die Gesetzesänderung eintritt, rechnet sie mit einer Verdopplung der Fälle. „Derzeit prüfen wir, ob wir zusätzliches Personal brauchen, gegebenenfalls muss der Gemeinderat dann die Stellen aufstocken.“«

Auch Heinrich Alt, das ehemalige Vorstandsmitglied der Bundesagentur für Arbeit (BA), hat sich in seinem Artikel Vater Staat sorgt für seine Kinder zum Thema Unterhaltsvorschuss geäußert. Seine Perspektive: »Ein Land, das den Schutz von Ehe und Familie in seine Verfassung geschrieben hat, bestraft getrennt lebende Eltern, wenn sie sich entschließen, einen gemeinsamen Haushalt zu gründen. Wenn beide Elternteile Leistungen der Grundsicherung beziehen, wird der Regelsatz gekürzt und die Zulage für Alleinerziehende gestrichen, im Normalfall ein Verlust von 250 Euro.«

Und diese Leistung ist quantitativ gesehen kein Orchideenthema, denn in gut einer Million Fälle wird kein regelmäßiger Unterhalt in voller Höhe gezahlt. Und Alt weist auf eine andere Problemstelle hin:

»Von den Unterhaltsberechtigten beziehen drei Viertel Unterhaltsvorschuss und Leistungen der Grundsicherung gleichzeitig. Das bedeutet: In 300 000 Fällen wird Unterhaltsvorschuss beantragt, vom Jugendamt bewilligt – und dann vom Jobcenter in voller Höhe auf die Leistungen der Grundsicherung angerechnet. Ein riesiger, nach dem 1. Juli weiter wachsender Verwaltungsaufwand für Kommunen und Jobcenter, der zu nichts anderem führt als zu enttäuschten und frustrierten Müttern.«

Diesen Aspekt hatten im vergangenen Jahr auch die kommunalen Spitzenverbände hervorgehoben:

»Eine aktuelle Studie des Statistischen Bundesamtes hat ergeben, dass 87 Prozent der derzeitigen Leistungsbezieher von Unterhaltsvorschuss auch SGB II-Leistungen (Hartz IV) und SGB XII-Leistungen erhalten. Diese Leistungen werden von den Jobcentern und den Unterhaltsvorschuss-Stellen miteinander verrechnet.

Die Familien, die gleichzeitig Hartz IV beziehen, haben durch die Verrechnung keinerlei finanzielle Vorteile, wenn sie Unterhaltsvorschuss erhalten. Es wäre aus Sicht der Kommunen dann nur transparent und ehrlich, in diesen Fällen Leistungen nach dem Unterhaltsvorschussgesetz gar nicht vorzusehen.«

Aber auch hier muss man genau hinschauen, was ich in meinem Beitrag aus dem Dezember 2016 bereits getan habe:

»Denn es gibt solche und andere Hartz IV-Empfänger/innen unter den Alleinerziehenden. In vielen Fällen- darauf hatte ich auch schon hingewiesen in meinen Beitrag vom 13.11.2016 – wäre auch ein ausgeweiteter Unterhaltsvorschuss nur ein durchlaufender Posten, gleichsam von der rechten in die linke Tasche. Denn tatsächlich wird die Leistung angerechnet auf den Hartz IV-Bedarf und den SGB II-Leistungen. Aber es gibt auch Alleinerziehende, die beispielsweise als Aufstocker im Hartz IV-System sind, die also nur eine anteilige zusätzliche Leistung aus dem SGB II bekommen. Und bei einigen von denen könnte ein verbesserter Unterhaltsvorschuss dazu führen, dass sie aus dem Hartz IV-Bezug insgesamt rausrutschen.«

Konkreter: Die geplante Ausweitung des Unterhaltsvorschusses für Trennungskinder wird nach Berechnungen der Bundesregierung mehr als ein Drittel der Alleinerziehenden, die derzeit Aufstockerleistungen aus Hartz IV erhalten, vollständig aus dem Sozialleistungsbezug herausführen, kann man einer Antwort der Bundesregierung auf eine Anfrage der Grünen entnehmen. Durch den Ausbau des Unterhaltsvorschusses würden 260.000 zusätzliche Kinder erreicht; 226.000 von ihnen seien derzeit auf Leistungen aus dem Sozialgesetzbuch II angewiesen, heißt es darin. Der Unterhaltsvorschuss bietet für etwa 35 Prozent der SGB-II-beziehenden Alleinerziehenden, die erwerbstätig sind und somit die SGB-II-Leistung aufstocken, die Perspektive, das SGB II zu verlassen.

Aber Heinrich Alt nimmt in seinem Artikel einen anderen Punkt ins Visier, der sich aus dem Namen „Unterhaltsvorschuss“ ableiten lässt, denn der Vorschuss wird gewährt, weil der eigentlich zahlungspflichtige Elternteil nicht zahlen kann oder aus welchen Gründen auch immer nicht zahlen will. Bei denen, die zahlen könnten, es aber nicht tun, kann sich der Staat den Vorschuss im Prinzip wieder zurückholen. Und das steht im Mittelpunkt seiner Überlegungen:

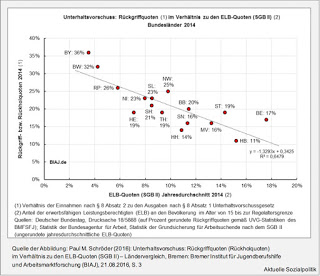

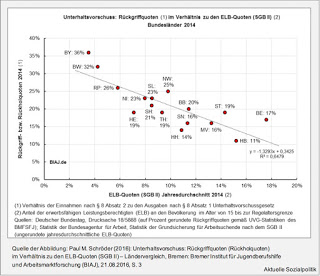

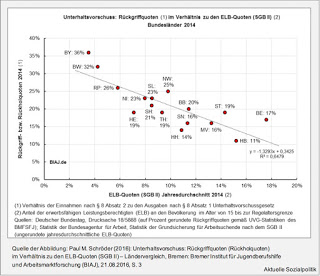

»Im vergangenen Jahr wurden 23 Prozent der vom Staat gezahlten Unterhaltsleistungen wieder eingetrieben, wobei die Unterschiede erheblich sind. Während Bayern 36 Prozent erreicht, schafft Bremen lediglich 14 Prozent. Lässt sich die Spreizung aus Länderebene vielleicht noch erklären mit Unterschieden in der Wirtschaftskraft, gibt es dafür auf kommunaler Ebene (zehn bis 50 Prozent) keine Gründe mehr. Väter in kleinen Kommunen sind vom Rückgriff weitgehend verschont, in Großstädten seltener.«

Eine Auswertung des Zusammenhangs zwischen der Rückholquote und der Quote der erwerbsfähigen Leistungsberechtigten im Grundsicherungssystem in den Bundesländern, die Paul M. Schröder vom BIAJ am 21.08.2016 veröffentlicht hat, belegt den Zusammenhang zwischen der Rückholquote und der SGB II-Intensität: Unterhaltsvorschuss: Rückgriffquoten (Rückholquoten) im Verhältnis zu den ELB-Quoten (SGB II) – Ländervergleich. Diesen Aspekt erkennt auch Heinrich Alt an, er hebt die Unterschiede bei der Rückholintensität zwischen den kleinen und den großen Kommunen hervor. Wobei sich das sicher nicht nur, aber in einem ganz erheblichen Maß durch den unterschiedlichen „Professionalisierungsgrad“ in den Kommunen erklären lässt, denn in den großen Kommunen hat man schlichtweg mehr Möglichkeiten, spezialisiertes Personal für diese Aufgabe einzusetzen. Und dieses strukturelle Problem wird durch die mit der Leistungsausweitung zum Juli dieses Jahres verbundene Ausweitung der Arbeitsmenge nur zur Bearbeitung der zusätzlichen Fälle sicher nicht kleiner, sondern eher größer.

Heinrich Alt stellt in seinem Artikel selbst einige wichtige Fragen, die zeigen, dass man über bestimmte fundamentale Informationen in diesem Feld derzeit gar nicht verfügt: » Wie viele Väter sind tatsächlich nicht leistungsfähig? Wie viele Forderungen verjähren, werden nicht rechtskonform bearbeitet oder wegen Auslandsbezug überhaupt nicht verfolgt? Wie hoch ist der Prozentsatz der unbekannten Väter? Wie viele Väter zahlen nicht, obwohl sie es könnten, weil die Mutter ihnen die Kinder entzieht?«

Trotz dieser Wissenslücken macht er dann aber zwei heftige „Lösungsvorschläge“:

»Würde ein drohender Führerscheinentzug die Zahlungsmoral eher verbessern als eine Anzeige bei der Staatsanwaltschaft, die mancherorts schon nicht mehr entgegengenommen wird? Das Strafrecht wird in Deutschland zur Lösung des Problems jedenfalls so gut wie nicht genutzt.«

Und mit Blick auf das Eintreiben der Gelder:

»Geeignete Inkasso-Unternehmen sollten, wie anderswo beim Staat schon länger üblich, entweder als Verwaltungshelfer oder durch den Ankauf von Forderungspaketen das Forderungsmanagement der Länder und Kommunen ergänzen.«

Die Auslagerung der Forderungsrealisierung auf private, gewinnorientierte Inkasso-Unternehmen ist in der BA bereits erprobt worden, als Herr Alt dort auf der Vorstandsebene Verantwortung hatte. Ob das ein sinnvoller Weg ist, darüber lässt sich zu Recht streiten und viele werden diesen Ansatz verständlicherweise ablehnen.

Aber er hat noch einen dritten Vorschlag, gleichsam typisch für jemanden, der sein Leben in der Massenverwaltung verbracht hat und über den man diskutieren kann: »Angesichts der extremen Unterschieden von Kommune zu Kommune erscheint eine Zentralisierung auf Landesebene – wie in Bayern – unausweichlich zu sein, gerade auch im Interesse der Jugendämter.« Aber auch in Bayern, so muss man an dieser Stelle anfügen, werden fast 70 Prozent der Unterhaltsvorschussmittel eben nicht zurückgeholt und es ist auch angesichts der ganz unterschiedlichen Gründe nicht zu erwarten, dass man diese Quote deutlich wird steigern können.

So ist das eben, wenn man sich mit Instrumenten beschäftigen muss, die Hilfskrücken bei der Bearbeitung eines anders gelagerten Problems darstellen. Diese Charakterisierung wird auch relevant beim Fazit zum reformierten Unterhaltsvorschussgesetz: Eine Verbesserung ist das, vor allem durch den Wegfall der mehr als willkürlichen Begrenzungen im bisherigen System, also der Alters- und der Bezugsdauerbegrenzung. Dadurch bekommt man ein e echte Leistungsausweitung hin. Nicht zu viel und in vielen Fällen gar nichts sollten sich diejenigen erhoffen, die im SGB II-Bezug sind. Und für die Beschäftigung in unserem Land ist das Gesetz eine gute Sache, die Verwaltung braucht mehr Personal. Wenn es das denn gibt und wenn man Leute findet, die das dann auch machen können.