Studien können immer wieder Schlaglichter werfen auf gesellschaftliche Prozesse, beispielsweise die bieldiskutierte und damit an sich nicht unumstrittene fortschreitende Polarisierung zwischen „oben“ und „unten“. In dieser Woche wurden parallel zwei solcher Studien veröffentlicht, die zum Nachdenken anregen können. Aktivierungspolitik und Erwerbsarmut in Europa und Deutschland, so ist die Arbeit von Dorothee Spannagel, Daniel Seikel, Karin Schulze Buschoff und Helge Baumann überschrieben, die vom gewerkschaftsnahen Wirtschafts- und Sozialwissenschaftlichen Institut (WSI) publiziert wurde. Was genau untersucht die WSI-Studie?

Der Anteil der Working Poor in der EU betrug im Jahr 2014 rund zehn Prozent – gemessen an den Erwerbstätigen zwischen 18 und 64 Jahren. Obwohl sie regelmäßig arbeiten, müssen diese Menschen mit weniger als 60 Prozent des mittleren bedarfsgewichteten Einkommens in ihrem Land auskommen. Am höchsten war der Anteil in Rumänien mit 18,6 Prozent, gefolgt von Griechenland mit 13,4 Prozent und Spanien mit 13,2 Prozent. Mit 4,5 Prozent oder weniger hatten Belgien, die Tschechische Republik und Finnland die geringsten Erwerbsarmutsquoten. Deutschland lag mit 9,6 Prozent genau im Durchschnitt der EU-Länder. Aber: Für Deutschland zeigt sich dieses „besonders bemerkenswerte“ Phänomen, wie die Forscher schreiben: Einerseits stieg die Beschäftigungsrate zwischen 2004 und 2014 stärker als in den meisten europäischen Ländern, andererseits verzeichnete Deutschland den höchsten Zuwachs an Erwerbsarmut – nämlich schlichtweg eine Verdoppelung seit 2004.

Wie interpretieren die Wissenschaftler das? Mehr Arbeit sei keine Garantie für weniger Armut – zumindest dann nicht, wenn die neuen Jobs nicht angemessen entlohnt werden oder die Stundenzahl gering ist. Die positive Entwicklung auf dem deutschen Arbeitsmarkt beruhe zu einem großen Teil auf einer Zunahme atypischer Beschäftigung, vor allem Teilzeit, häufig im Dienstleistungsbereich und im Niedriglohnsektor. Die Ausweitung des Niedriglohnsektors sei durch weitgehende Deregulierungen des Arbeitsmarktes, die Kürzung von Transferleistungen und verschärfte Zumutbarkeitsregelungen beschleunigt worden.

Die Ausweitung des Niedriglohnsektors sei durch weitgehende Deregulierungen des Arbeitsmarktes, die Kürzung von Transferleistungen und verschärfte Zumutbarkeitsregelungen beschleunigt worden. Der Druck auf Arbeitslose sei gestiegen, möglichst schnell eine Arbeit zu finden. „Maßnahmen, die Arbeitslose dazu zwingen, Jobs mit schlechter Bezahlung oder niedrigem Stundenumfang anzunehmen, können dazu führen, dass die Erwerbsarmut steigt, weil aus arbeitslosen armen Haushalten erwerbstätige arme Haushalten werden“, kann man dieser Zusammenfassung der Studie entnehmen: Weiter arm, trotz Arbeit.

»Die Forscher können einen direkten Zusammenhang zwischen arbeitsmarktpolitischen Maßnahmen und Erwerbsarmut belegen: Während niedrige Lohnersatz- und Sozialleistungen sowie strenge Auflagen für den Bezug von Transferleistungen zu höherer Erwerbsarmut führen, wirken sich hohe Ausgaben für aktive Arbeitsmarktmaßnahmen wie Aus- und Weiterbildung positiv aus: „Unsere Ergebnisse verdeutlichen, dass eine Kombination aus investiver aktiver und passiver Arbeitsmarktpolitik in Form von auskömmlichen Lohnersatz- und Transferleistungen der beste Weg ist, um Erwerbsarmut zu bekämpfen.“ Immerhin sei der Mindestlohn ein erster Schritt zur Reduzierung der Armutsgefährdung von Erwerbstätigen. Weitere Maßnahmen zur Eindämmung des Niedriglohnbereiches müssten folgen. Möglichkeiten der beruflichen Qualifikation und Weiterbildung sollten ausgebaut und für atypisch Beschäftigte beziehungsweise für Beschäftigte im Niedriglohnbereich geöffnet werden, empfehlen die Wissenschaftler. Hartz-IV-Leistungen sollten erhöht, Sanktionen und Zumutbarkeitsregeln entschärft werden.«

Zu der neuen Studie nur eine ergänzende Anmerkung: Die Zahlen sind eigentlich noch dramatischer und beeindruckender, wenn man nicht die mittleren bedarfsgewuchteten Einkommen (die sich ja aus mehreren Quellen speisen) heranzieht, sondern einen spezifischen Blick wirft auf die Entwicklung bei den Löhnen und das auch wieder im europäischen Vergleich:

Der Anteil der Arbeitnehmer, die in Deutschland einen Niedriglohn beziehen, ist im europäischen Vergleich hoch. So verdienen 22,5 Prozent der Beschäftigten unter der Niedriglohnschwelle von 10,50 Euro pro Stunde. Zum Vergleich: Im Euroraum insgesamt kommen nur 15,9 Prozent der Arbeitnehmer mit Niedriglohn nach Hause und haben aber mehr in der Tasche als deutsche Niedriglöhner: Im Euroraum beginnt der Niedriglohn erst unterhalb von 14,10 Euro.« Als Niedriglohn gilt nach einer Definition der OECD ein Verdienst, der unterhalb von zwei Dritteln des mittleren Bruttostundenlohns (gemessen am Median, nicht am arithmetischen Mittel) liegt. In Frankreich arbeiten nur 8,8 Prozent der Beschäftigten für einen Niedriglohn, der dort mit nur zehn Euro etwas niedriger liegt als in Deutschland. An der Niedriglohnschwelle von 10,50 Euro pro Stunde wird auch erkennbar, dass eine Vergütung nach dem gesetzlichen Mindestlohn von derzeit 8,84 Euro pro Stunde nicht dazu führen kann, die betroffenen Arbeitnehmer aus dem Niedriglohnbereich herauszuholen – er ist ja auch „nur“ eine Lohnuntergrenze.

Was wir hier sehen, das ist der Effekt dessen, was Gerhard Schröder in Davos mal als den „besten Niedriglohnsektor“, der in Europa geschaffen worden ist, bezeichnet hat. Die „Früchte“ dieser Entwicklung werden jetzt geerntet. Das wirft natürlich einen ganz erheblichen Schatten auf das deutsche „Jobwunder“, das es quantitativ gegeben hat, was aber wenig bis gar nichts über die Qualität aussagt.

Arbeitsmarktlich gesehen werden wir Zeugen einer hoch problematischen Polarisierung der Beschäftigungsstrukturen in unserem Land. Zum einen haben wir „oben“ ganz klar Gewinner, die oberen 60 Prozent verdienen heute mehr als Mitte der 1990er Jahre und das sind auch die, die am aktuellen Rand profitieren können beispielsweise von den Tarifabschlüssen.

Das hilft den unteren 40 Prozent aber nicht, die haben heute weniger in der Tasche als Mitte der 1990er Jahre. Warum? Zum einen aufgrund der Aspekte, die auch in der WSI-Studie angesprochen werden – also vor allem der deutlich erhöhte Druck, irgendeine Beschäftigung anzunehmen, auch wenn die schlecht entlohnt ist. Sowie – das wird nicht explizit angesprochen – der psychologische Aspekt auf die, die Arbeit haben und deren Vertreter, also die Gewerkschaften, die sich bei Lohnforderungen in der Vergangenheit erkennbar zurückgehalten haben (selbst die aktuellen Tarifabschlüsse sind angesichts der veränderten Angebots-Nachfrage-Konstellation in vielen Branchen, vor allem bei den Qualifizierten) von außen betrachtet erstaunlich moderat.

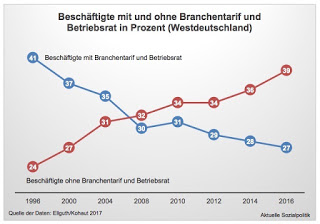

Nun muss man ergänzend berücksichtigen, dass der Ausbau des Niedriglohnsektors auch einhergegangen ist mit einer Abnahme gut bezahlter Normaljobs in der Mitte – u.a. durch die Tarifflucht vieler Arbeitgeber, was das Lohnniveau gesenkt hat. Hierzu die Abbildung aus meinem Blog-Beitrag vom 5. Juni 2017: Zur Entwicklung der Tarifbindung und der betrieblichen Mitbestimmung. Die Kernzone mit Flächentarifverträgen und Betriebsräten ist weiter unter Druck. Anders formuliert: Die bisherige Mitte wird zusammengedrückt, unten (und oben) wachsen. Das wird auch bestätigt durch neue Berechnungen des DIW (die sich wie das WSI auf die Haushaltseinkommen beziehen):

»Wir stellen fest, dass die Schichten um das Median-Einkommen herum geschrumpft sind. Am stärksten waren die Veränderungen Mitte der 2000er Jahre, aber die Entwicklung reicht bis in die jüngsten Befragungen. Wir sehen gleichzeitig zu dieser „schrumpfenden Mitte“ eine Verbreiterung an den Rändern, sowohl in den unteren Einkommensschichten, unterhalb der so genannten Armutsrisikoschwelle, als auch bei den Haushalten mit den höchsten Einkommen. Heute gehören mehr Menschen diesen Schichten an als noch 1995.«

Oder noch prägnanter in Zahlen:

»Die mittleren Einkommensschichten sind im Zeitraum 1995 bis 2015 um etwa sechs Prozentpunkte geschrumpft. Am oberen Rand sehen wir im selben Zeitraum einen Zuwachs von gut zwei Prozentpunkten und am unteren Rand einen Zuwachs von gut dreieinhalb Prozentpunkten.«

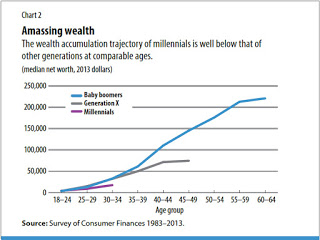

Abgerundet wird das alles durch eine weitere Studie, die einen Blick geworfen hat auf die Erbschaften. Die Nachkriegsgenerationen konnten in Deutschland über Jahrzehnte hinweg große Vermögen aufbauen, die sie in den nächsten Jahren an die Nachkommen vererben werden. Die Summen, um die es dabei geht, dürften deutlich höher sein als bislang angenommen. Das zeigt eine Studie, die Markus Grabka vom Deutschen Institut für Wirtschaftsforschung (DIW) und WSI-Expertin Anita Tiefensee im Auftrag der Hans-Böckler-Stiftung erstellt haben, so die Zusammenfassung dieser Studie:

Anita Tiefensee und Markus M. Grabka (2017): Das Erbvolumen in Deutschland dürfte um gut ein Viertel größer sein als bisher angenommen, in: DIW Wochenbericht Nr. 27/2017

»Die Wissenschaftler haben – anders als bei früheren Untersuchungen – nicht nur auf den aktuellen Vermögensbestand geschaut, sondern erstmalig eingerechnet, wie sich Wertsteigerungen und regelmäßiges Sparen in den kommenden Jahren auf die zu erwartenden Erbschaften auswirken. Ergebnis: Im Zeitraum bis 2027 wird das jährliche Erbvolumen in Deutschland inklusive Schenkungen bis zu 400 Milliarden Euro betragen. Damit fällt es etwa 28 Prozent größer aus als in früheren Analysen geschätzt.«

Nun ist bekanntlich alles ungleich verteilt und das zeigen auch diese Befunde aus der Studie: »Die im Einzelnen zu erwartenden Erbschaften betragen laut Studie im Mittel rund 79.500 Euro – im obersten Fünftel der Verteilung gut 248.000 Euro, im untersten Fünftel 12.000 Euro.«

Nun ist klar, dass man vor allem dann etwas vererben kann, wenn man etwas hat – und ob und wie viel jemand hat, ist bekanntlich sehr ungleich verteilt, weitaus ungleicher beim Vermögen als schon bei den laufenden Einkommen. Tiefensee und Grabka bilanzieren in ihrem Beitrag:

»Insgesamt ist davon auszugehen, dass in den kommenden Jahren hohe Volumina an Schenkungen und Erbschaften eintreten werden. Ob diese sich aber in einem deutlich steigenden Steueraufkommen aus der Erbschaft- und Schenkungssteuer auswirken, ist fraglich. Die Mehrzahl der Erbschaften kann aufgrund der aktuell geltenden hohen Freibeträge steuerfrei übertragen werden. Das gilt auch für sehr hohe Vermögen, die als Betriebsvermögen weitgehend steuerfrei übertragen werden können. Dies kann unter dem Aspekt der Chancengleichheit Anlass zu Kritik sein. Ein Überdenken der letzten Reform der Erbschaft- und Schenkungssteuer im Hinblick auf die gewährten Freibeträge und die Steuerprivilegien für Unternehmensvermögen ist hier anzuraten.« (Tiefensee/Grabka 2017: 570)

Ceteris paribas wird das die bereits vorhandene Schere zwischen unten und oben weiter öffnen müssen. Damit wird die beobachtete Polarisierung der Einkommens- und vor allem der Vermögensverhältnisse potenziert werden angesichts der gegebenen Konzentration der Erbschaftsvolumina auf einige wenige. Die beiden Studienautoren deuten mögliche verteilungspolitische Konsequenzen an – aber wir werden sehen, dass in den kommenden Tagen die Verteidiger des Status Quo ihre Stimmen erheben und vor einem steuerlichen Zugriff auf große Erbschaften warnen werden. Und sie werden das dann wieder vermischen mit der Angst des Kleinbürgers vor dem Verlust seiner überschaubaren Erbschaften – die aber auch bei denen, die wie in anderen Ländern eine höhere Erbschaftsbesteuerung fordern, niemals davon betroffen sein würden. Macht aber nichts, zum Schüren von Enteignungsängsten reicht es allemal.