Habemus Tarifabschluss für den öffentlichen Dienst – also für die Angestellten bei Bund und in den Kommunen und sofern die Gremien das auch noch abnicken. Und das sei den folgenden Ausführungen gleich vorangestellt – offensichtlich benötigt man ein Master-Studium, um die filigranen Verästelungen des Verhandlungsergebnisses erfassen, geschweige denn durchdringen zu können. Schauen wir uns die Einschätzung von Frank Bsirske, dem Noch-Vorsitzenden der Dienstleistungsgewerkschaft ver.di ( ein Gewerkschaftstag wird im kommenden Jahr über seine Nachfolge entscheiden) an: »Als „bestes Ergebnis seit vielen Jahren“ hat Verdi-Chef Frank Bsirske die Tarifvereinbarung bezeichnet, auf den sich Gewerkschaften, Bund und Kommunale Arbeitgeber in der Nacht zum Mittwoch geeinigt haben. In drei Stufen und bei einer Laufzeit von 30 Monaten soll es für die 2,3 Millionen Beschäftigten im öffentlichen Dienst der Kommunen und des Bundes ein Plus von 7,5 Prozent geben – allerdings nur „im Durchschnitt“.« Das Zitat stammt aus dem Artikel Tarifabschluss behandelt nicht alle gleich von Stefan Sauer. Seine Quintessenz, bevor er sich über die Details des Abschlusses beugt: »Der Tarifabschluss für den öffentlichen Dienst ist hochkomplex. Er begünstigt die unteren und oberen Gehaltsstufen, in der Mitte sieht es nicht ganz so gut aus.« Es hört sich nicht nur komplex an, es ist im vorliegenden Fall auch wahrlich kompliziert.

Öffentlicher Dienst

Die befristeten Arbeitsverträge zwischen Schreckensszenario, systemischer Notwendigkeit und Instrumentalisierung im Kontext einer verunsicherten Gesellschaft

Man muss schon sagen – was für ein Impact. Da gibt der designierte Kanzlerkandidat der SPD, Martin Schulz, der BILD-Zeitung ein Interview und hält in Bielefeld auf dem Arbeitnehmerkongress seiner Partei eine Rede unter der Überschrift „Arbeit in Deutschland“. Und eigentlich hat er nicht wirklich viel inhaltlich gesagt, sondern die ganz großen Linien gezeichnet. Dennoch bricht in der Folge eine intensive Debatte aus, als ob er ein Zehn-Punkte-Programm der Verstaatlichung der deutschen Bankenlandschaft präsentiert hätte. Hat er aber nicht und auch seine Ausführungen zu den beiden Themen, die seit Anfang der Woche im Zentrum der öffentlichen Diskussion stehen, also die Verlängerung der Bezugsdauer von Arbeitslosengeld I (vgl. hierzu bereits den Beitrag Am Welttag für soziale Gerechtigkeit mehr Gerechtigkeit für (ältere) Arbeitslose? Martin Schulz und der alte Wein in alten Schläuchen vom 20. Februar 2017) sowie die Eindämmung der befristeten Beschäftigung, sind mehr als nebulös und wenn, dann erst einmal nur emotional fassbar, was ja auch ihre Funktion ist.

Schaut man beispielsweise in die Bielefelder Rede von Martin Schulz, dann wird man zum Thema befristete Arbeitsverträge das hier finden:

»Wir wollen Sicherheit und Verlässlichkeit für die Beschäftigten!

Deshalb müssen wir auch an die Befristung vieler Arbeitsverhältnisse ran.

Vor allem jungen Menschen wird zu viel zugemutet: Sie sollen eine ordentliche Ausbildung machen, sich im Job weiterbilden, sie sollen eine Familie gründen und wollen sich manchmal auch noch um ihre Eltern kümmern, sie sollen für Wohneigentum sorgen, und im Idealfall sollen sie sich auch noch ehrenamtlich engagieren.

Das alles geht nicht, wenn die eigene Zukunft auf wackligen Beinen steht! Das kann nicht unser Angebot für die Jugend sein!

Und darum werden wir die Möglichkeit der sachgrundlosen Befristung von Arbeitsverträgen abschaffen!«

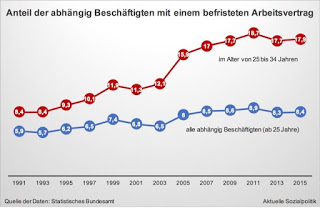

Punkt. Das war’s zu dem Thema. Bevor wir uns mit dem Vorschlag nach Abschaffung der sachgrundlosen Befristung genauer auseinandersetzen, muss wieder einmal ein Zahlendurcheinander geklärt werden. Denn ein Teil der Debatte kreist um den Vorwurf, Schulz hätte mit falschen Zahlen hantiert. In einem Interview mit der „Bild“-Zeitung hat der SPD-Kanzlerkandidat den Anteil der jungen Menschen in Deutschland, die einen befristeten Arbeitsvertrag haben, mit rund 40 Prozent angegeben. Das nun hat die Arbeitgeber auf den Plan gerufen, die das kritisiert haben. In der Altersgruppe zwischen 25 und 35 seien tatsächlich rund zwölf Prozent der Beschäftigten befristet angestellt, argumentiert der Bundesvereinigung der Deutschen Arbeitgeberverbände.

Was stimmt nun? Beide liegen falsch, wie die Abbildung am Anfang dieses Beitrags verdeutlicht. Für 2015 berichtet das Statistische Bundesamt auf der Grundlage der Arbeitskräfteerhebung für alle abhängig Beschäftigten ab 25 Jahre von einem Anteil der befristet Beschäftigten von 8,4 Prozent, in der Altersgruppe 25 bis 34 Jahre seien es hingegen 17,9 Prozent gewesen.

Aber Schulz hat die von ihm genannten 40 Prozent nicht aus der Luft gegriffen, sondern ist schlecht vorbereitet worden, denn dieser Anteilswert taucht an anderer Stelle durchaus auf. Nur nicht als Anteil an den Arbeitsverträgen, sondern als Anteilswert bei den Neueinstellungen. Was etwas anderes ist als der Bestand an Arbeitsverträgen.

Darüber berichtet beispielsweise Thomas Öchsner in seinem Artikel Anteil befristeter Jobs geht bereits weiter zurück. Er operiert allerdings mit einer anderen Datenquelle als die Bundesstatistiker, nämlich mit dem IAB-Betriebspanel. Das IAB der Bundesagentur für Arbeit befragt Jahr für Jahr 16.000 Betriebe und rechnet die Angaben hoch:

»Daraus ergibt sich, dass der Anteil der befristeten Stellen seit 2011/12 leicht rückläufig ist. Damals waren ohne Auszubildende 8,4 Prozent der Arbeitsverträge befristet. 2015 waren nur mehr 8,0 Prozent der Verträge zeitlich begrenzt.

Etwas besser sieht es auch bei den Neueinstellungen aus. 2009, auf dem Höhepunkt der Finanzkrise, musste sich fast jeder Zweite (47 Prozent), der einen neuen Job ergatterte, mit einem Vertrag auf Zeit begnügen. 2015 traf dies noch auf 42 Prozent der Neueingestellten zu.«

Der IAB-Wissenschaftler Christian Hohendanner wird von Öchsner dahingehend zitiert, dass man noch nicht von einer Trendumkehr sprechen könne, aber zu erkennen sei, dass es „keinen weiteren Anstieg mehr gab“. Was sich vor dem Hintergrund der allgemeinen Arbeitsmarktlage aber verbessert habe: »2015 wurden nach Angaben des IAB bereits 40 Prozent der befristet Eingestellten unbefristet übernommen. 2009 konnten sich nur 30 Prozent darüber freuen.«

Nun muss man bei den Befristungen unterscheiden – und Martin Schulz macht das ja auch, denn er stellt eine Abschaffung der sachgrundlosen Befristungen in den Raum, nicht der Befristungen an sich. Die Befristungen mit Sachgrund will er nicht antasten. Das ist durchaus nachvollziehbar, denn hier kann der Arbeitgeber, selbst wenn er wollte, nicht anders. Nehmen wir als ein Beispiel von vielen eine Kindertageseinrichtung, in der eine dort unbefristet beschäftigte Erzieherin in die Elternzeit geht, aber wiederkommen will und wird, beispielsweise nach zwei Jahren. Die Ersatzkraft für diese Mitarbeiterin kann vom Träger der Kita nur einen befristeten Arbeitsvertrag bekommen für die Abdeckung dieses Zeitraums, außer der hat an anderer Stelle einen sicheren Arbeitskräftebedarf genau nach Rückkehr der unbefristet Beschäftigten.

Bei den sachgrundlosen Befristungen verhält es sich anders. Hier lohnt der Blick auf die Motive der Arbeitgeber, einen neuen Mitarbeiter befristet einzustellen. Diese Befristungsform hat an Beliebtheit gewonnen und ein wichtiges Motiv in der Privatwirtschaft ist sicher der Aspekt einer dadurch realisierbaren „verlängerten Probezeit“. Man kann den Arbeitnehmer schlichtweg deutlich länger als bei der ansonsten zulässigen Probezeit im Ungewissen lassen, ob man ihn oder sie übernimmt. Die Betroffenen werden natürlich in den maximal zwei Jahren in der Hoffnung auf eine Entfristung ihrer Stelle alles geben.

Es kann natürlich auch andere Gründe für die sachgrundlose Befristung geben, beispielsweise die Tatsache, dass nur eine bestimmte Summe Geld für eine bestimmte Zeit zur Verfügung steht und man keine Sicherheit hat, nach Ablauf dieser Zeit die betroffenen Arbeitnehmer weiterbeschäftigen zu können. Nun wird der eine oder andere einwenden, dann könne man den Betroffenen eben betriebsbedingt kündigen, das aber schafft zum einen mögliche Konflikte, zum anderen gibt es mit dem öffentlichen Dienst einen Bereich, wo es oftmals fast unmöglich ist, sich von den Arbeitnehmern wieder zu trennen, wenn sie denn unbefristet beschäftigt sind, weil immer darauf hingewiesen wird, dass es beispielsweise in einer großen Behörde genügend Ersatzarbeitsplätze geben würde, so dass eine Kündigung scheitert.

Das kann man auch den Zahlen entnehmen – der größte Befrister in diesem Land ist der öffentliche Dienst und ganz besonders schlimm ist es in der Wissenschaft. Genauer unter die Lupe genommen haben das Christian Hohendanner et al. (2016): Befristete Beschäftigung im öffentlichen Dienst: Öffentliche Arbeitgeber befristen häufiger und kündigen seltener als private, IAB-Kurzbericht Nr. 5/2016, Nürnberg. Die Wissenschaftler berichten darin:

»Etwa 60 Prozent der Einstellungen im öffentlichen Dienst (ohne Wissenschaft) erfolgten laut IAB-Betriebspanel im ersten Halbjahr 2014 befristet. In der Privatwirtschaft waren es 40 Prozent, in der Wissenschaft 87 Prozent.

Die Übernahmequote befristet Beschäftigter fiel im öffentlichen Dienst (ohne Wissenschaft) im ersten Halbjahr 2014 mit 32 Prozent um 10 Prozentpunkte niedriger aus als im privaten Sektor. In der Wissenschaft lag die Übernahmequote bei 9 Prozent.«

Hohendanner et al. arbeiten in ihrer Studie auch den zentralen Unterschied heraus zwischen dem öffentlichen Dienst und der Privatwirtschaft bei den Motivlagen für Befristungen: »Als wichtigste Befristungsmotive nannten öffentliche Arbeitgeber Vertretungen und fehlende Planstellen. Für die Privatwirtschaft ist die Erprobung neuer Mitarbeiter der wichtigste Befristungsgrund.« Und: Öffentliche Arbeitgeber nutzen befristete Arbeitsverträge als zentrales Instrument der Personalanpassung. Letztendlich werden wir hier Zeugen einer massiven Polarisierung der Beschäftigungsstrukturen innerhalb des öffentlichen Dienstes. Auf der einen Seite haben wir hier die sichersten und – nicht nur bei Beamten – mit Unkündbarkeit ausgestattete Arbeitsplätze, auf der anderen Seite reagiert das System darauf spiegelbildlich mit der Schaffung einer hochgradig flexibilisierten Schicht an Beschäftigten, wo im starken Maße mit Befristungen gearbeitet wird (und aus Systemsicht gearbeitet werden muss) und in denen der Unsicherheitsfaktor kombiniert wird mit ausgeprägter Perspektivlosigkeit, was Anschlussoptionen angeht.

Die besonders ausgeprägte Befristungslandschaft in der Wissenschaft spiegelt sich auch wieder in dem Bundesbericht Wissenschaftlicher Nachwuchs 2017. Statistische Daten und Forschungsbefunde

zu Promovierenden und Promovierten in Deutschland. Susanne Klein hat ihren Artikel dazu überschrieben mit Risiko inbegriffen: »Viele Mitarbeiter an deutschen Hochschulen sind prekär beschäftigt: befristete Teilzeitstellen, geringer Verdienst bei unbezahlten Überstunden. Hinzu kommt: Aus dem akademischen Flaschenhals ist ein Nadelöhr geworden.« In der universitären Forschung und Lehre arbeiten 145.000 befristet Beschäftigte – 76 Prozent mehr als im Jahr 2000. Ohne sie müssten etliche Hochschulen den Betrieb so gut wie einstellen. Neben den teilweise skandalös frustrierenden Arbeitsbedingungen kommt ein großes Karriereproblem hinzu: Die Professorenstellen, die ambitionierte Wissenschaftler irgendwann bekleiden wollen, haben seit dem Jahr 2000 nur um 21 Prozent zugenommen. »Die Zahlen klaffen so weit auseinander wie noch nie, aus dem „akademischen Flaschenhals“ ist ein Nadelöhr geworden«, so Klein. Sie weist darauf hin, dass das Problem ein strukturelles ist. Beispiel: Die Universitäten Sachsens müssen mindestens jeden zweiten Nachwuchswissenschaftler aus befristeten Drittmitteln finanzieren. Es ist offensichtlich aber auch ein sehr deutsches Problem: 93 Prozent der Wissenschaftsmitarbeiter sind in Deutschland befristet angestellt. Dem Bundesbericht Wissenschaftlicher Nachwuchs 2013 konnte man entnehmen, dass es in Frankreich und England weniger als 30, in den USA sogar nur 14 Prozent sind. Es geht also auch anders.

Apropos Nachwuchsbericht 2013 – der hatte doch den Anstoß gegeben, endlich Verbesserungen herbeizuführen: »Mehr und mehr befristete Arbeitsverhältnisse mit zunehmend kürzeren Laufzeiten: Diese Diagnose aus dem Bundesbericht Wissenschaftlicher Nachwuchs hatte vor vier Jahren den Weg für eine Reform freigemacht. In der Großen Koalition war man sich darüber einig, dass das „Befristungsunwesen“ ein Ende haben müsse«, so Amory Burchard unter der Überschrift Statt Dauerstelle Aus nach zwei Jahren. »Mit dem neuen, im März 2016 in Kraft getretenen Wissenschaftszeitvertragsgesetz muss die Laufzeit von Arbeitsverträgen der angestrebten Qualifizierung „angemessen“ sein. Und die Befristung von wissenschaftlichen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern in Drittmittelprojekten soll sich am bewilligten Projektzeitraum orientieren. Doch ein Jahr später scheint sich die Lage der Nachwuchswissenschaftler kaum verbessert zu haben.«

„Die Universitäten und Forschungsinstitute mogeln, jedes Schlupfloch wird genutzt“, sagt zumindest Andreas Keller, stellvertretender Vorsitzender der Gewerkschaft Erziehung und Wissenschaft und Leiter des Hochschulbereichs der GEW. Wie schon 2015 bei der Vorbereitung der Gesetzesreform befürchtet, werde „alles Mögliche als Qualifizierung deklamiert und erneut für Kurzzeitbefristungen genutzt“.

Wechselt man jetzt wieder auf die generelle Ebene der Befristungen, dann wird deutlich, dass das für die Betroffenen natürlich problematische Auswirkungen haben kann und hat (vor allem, wenn sich diese Befristungen nicht als ein Durchgangsstadium mit einer relativ sicheren Entfristungsperspektive am Ende einer nicht zu langen Wegstrecke darstellt.

Mit den (möglichen) Folgen für die Betroffenen, hier vor allem den überdurchschnittlich oft befristeten jüngeren Arbeitnehmern hat sich das WSI in einer Studie beschäftigt:

Eric Seils: Jugend & Befristete Beschäftigung. Eine Auswertung auf Basis aktueller Daten des Mikrozensus. WSI-Policy-Brief Nr. 8, Dezember 2016

Fast jeder fünfte abhängig Beschäftigte unter 35 Jahren hat nur einen befristeten Arbeitsvertrag, mehr als 60 Prozent aller befristet Beschäftigten in Deutschland sind jünger als 35. Die Studie zeigt: »Befristet Beschäftigte haben deutlich niedrigere Nettoeinkommen als gleich alte Arbeitnehmer mit unbegrenztem Vertrag. Dementsprechend sind sie trotz Arbeit doppelt so häufig von Armut bedroht. Junge Beschäftigte in befristeten Arbeitsverhältnissen sind zudem seltener verheiratet und haben deutlich weniger Kinder als unbefristet Beschäftigte.« „Häufige Stellenwechsel, zum Teil verbunden mit Ortswechseln, erschweren die Bildung stabiler Partnerschaften. Und Kinder kosten Geld, daher dürften viele Paare die Realisierung ihres Kinderwunsches aufgrund wirtschaftlicher Unsicherheit verschieben“, wird der Studienautor Eric Seils zitiert.

Interessant ist ein Blick auf die Qualifikationsprofile junger befristet Beschäftigter: Personen ohne Berufsausbildung und Universitätsabsolventen sind gleichermaßen häufiger befristet beschäftigt sind als Absolventen einer dualen Berufsausbildung oder mit Fachhochschulabschluss. Allerdings führen die Berufswege beider Gruppen später oft in unterschiedliche Richtungen: Uni-Absolventen wechseln im Zeitverlauf häufiger in feste Anstellungen, für gering Qualifizierte stellt der befristete Job oft eine Sackgasse dar. Mit Zusammenhänge zwischen Beruf und befristeter Beschäftigung beschäftigt sich eine neue Arbeit von Stefan Stuth.

2013 kam eine Studie auf der Basis von SOEP-Daten zu diesem Befund: »Für einen großen Teil der jungen Erwerbstätigen öffnen sich nach einer gewissen Wartezeit die Türen zur normalen Arbeitswelt … durchaus. Obwohl die reformbedingte Heterogenisierung der Erwerbsformen ihre Schatten vor allem auf junge Erwerbstätige wirft, schafft früher oder später ein großer Teil der Arbeitsmarkteinsteiger/innen trotzdem den Sprung in Erwerbssicherheit.« (Marie-Christine Fregin (2013): Generation Ungewiss – Berufseinsteiger auf dem Weg ins Abseits? Empirische Vergleiche zur Chancenentwicklung von befristet beschäftigten Arbeitsmarkteinsteiger/innen. SOEPpapers 581-2013, Berlin, S. 111)

Eigentlich, so könnte man meinen, würde dieser Hintergrund doch insgesamt für die Forderung von Martin Schulz sprechen, die sachgrundlose Befristung als Instrument abzuschaffen. Diese Forderung ist nicht neu, in der auslaufenden Legislaturperiode wurde das seitens der Oppositionsparteien auch immer in den politischen Raum eingebracht.

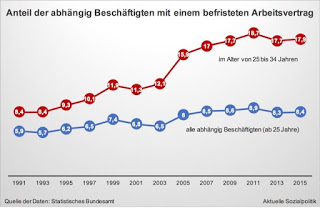

So gab es beispielsweise eine öffentliche Anhörung von Sachverständigen vor dem Ausschuss für Arbeit und Soziales des Deutschen Bundestags am 17. März 2014. Auslöser dafür war ein Gesetzentwurf der Bundestagsfraktion Die Linke zur sogenannten ’sachgrundlosen Befristung‘ (vgl. hierzu BT-Drs. 18/7 vom 23.10.2013). Der Gesetzentwurf beinhaltet die Forderung, im Teilzeit- und Befristungsgesetz die Möglichkeiten zur Befristung ohne Sachgrund abzuschaffen. Zur Stellungnahme aufgefordert war auch das IAB der Bundesagentur für Arbeit. Die dort präsentierten Daten – das IAB bezieht sich dabei auf die Angaben aus dem bereits erwähnten IAB-Betriebspanel – sind interessant: »Die Anzahl sachgrundloser Befristungen hat sich zwischen den Jahren 2001 und 2013 von etwa 550.000 auf 1,3 Millionen erhöht … Damit hat sich der Anteil sachgrundloser Befristungen an allen im IAB-Betriebspanel erfassten Befristungen von 32 auf 48 Prozent erhöht.« Zugleich wird aber deutlich, dass man unterscheiden muss zwischen den sachgrundlosen Befristungen und denen mit (irgendeinem zulässigen) Sachgrund – besonders relevant für die diskutierten hohen Befristungsanteile im öffentlichen Dienst, denn hier wird deutlich, dass die im Zentrum der Forderung von Schulz stehenden sachgrundlosen Befristungen dort eher unterdurchschnittlich vertreten sind: Sachgrundlose Befristungen »werden verstärkt im Groß- und Einzelhandel oder im Verarbeitenden Gewerbe genutzt, während sie … in den öffentlichen und sozialen Dienstleistungen … eine untergeordnete Rolle spielen. Tendenziell zeigt sich, dass sachgrundlose Befristungen in Branchen mit einem hohen Befristungsanteil eher unterproportional genutzt werden.« Anders formuliert: Eine Abschaffung der sachgrundlosen Befristungen von Arbeitsverträgen würde an dem besonders befristungsintensiven öffentlichen Dienst ziemlich vorbeigehen.

Hinzu kommt, so das IAB: Multivariate Analysen »liefern deutliche Hinweise auf die Brückenfunktion sachgrundloser Befristungen: Je höher der Anteil sachgrundloser Befristungen an den in den Betrieben eingesetzten befristeten Beschäftigungsverhältnissen, umso höher fällt die Anzahl der innerbetrieblichen Übernahmen in unbefristete Beschäftigung aus.« Was letztendlich mit dem in der Privatwirtschaft verbreiteten Motiv einer verlängerten Probezeit zusammenhängt.

Nun könnte man an dieser Stelle einwerfen, dass das aus der betriebswirtschaftlichen Logik der Unternehmen zwar nachvollziehbar ist, der Gesetzgeber aber nicht die Aufgabe hat, den Betriebe verlängerte Probezeiten zu ermöglichen, wenn es andere und kürzere als Normalfall gesetzlich vorgeschrieben gibt. Und man könnte erwarten: Im Idealfall würde eine Abschaffung sachgrundloser Befristungen zu einer deutlichen Erhöhung unbefristeter Einstellungen führen. Aber bei dem Versuch, diese an sich naheliegende These zu belegen, kommt die IAB-Stellungnahme zu einem anderen Befund.

Das arbeitsmarktpolitische Fazit des IAB liest sich so:

»Aus Sicht des IAB ist fraglich, ob die Abschaffung sachgrundloser Befristungen ein adäquates Instrument zur Herstellung von mehr Beschäftigungssicherheit ist. Zum einen verfügen Betriebe über alternative Möglichkeiten der Flexibilisierung: Sie könnten verstärkt auf Befristungen mit Sachgrund und alternative Beschäftigungsformen wie Leiharbeit oder freie Mitarbeit ausweichen. Zum anderen bestünde bei einer Abschaffung der sachgrundlosen Befristung das Risiko, dass sich Arbeitgeber bei Einstellungen zurückhalten und ihr Flexibilitätsspielraum eingeschränkt wird.

Es ist daher wenig wahrscheinlich, dass ein Wegfall sachgrundloser Befristungen zu einer deutlichen Zunahme unbefristeter Einstellungen führt. Schließlich liefern empirische Analysen Hinweise dafür, dass insbesondere sachgrundlose Befristungen häufig als verlängerte Probezeit genutzt werden und als Sprungbrett in unbefristete Beschäftigung fungieren.« (Christian Hohendanner (2014): Befristete Beschäftigung. Mögliche Auswirkungen der Abschaffung sachgrundloser Befristungen. IAB-Stellungnahme, 01/2014, Nürnberg 2014, S. 4)

Man muss diese Schlussfolgerung nicht teilen, aber sie ist sicher das Ergebnis eines Abwägungsprozesses hinsichtlich der Vor- und Nachteile einer Abschaffung der sachgrundlosen Befristung und der Abschätzung der Verhaltensweisen der Arbeitsmarktakteure, vor allem der Arbeitgeber.

Aber vielleicht ist die Forderung nach einer Abschaffung der sachgrundlosen Befristungen, wie sie nun auch von Martin Schulz in den politischen Diskursraum geworfen wird, als Chiffre zu verstehen, als Adressierung einer emotionalen Schicht jenseits abstrakter arbeitsmarktlicher Befunde, deren Resonanzboden durch eine verunsicherte Gesellschaft aufgrund vermeintlicher, vermuteter und auch tagtäglich erlebter Abstiege und Ausschlüsse strukturiert ist. Wenn, dann wäre das in einer risikoaversen Gesellschaft wie in Deutschland gut gewählt. Denn die Sicherheitsbedürfnisse werden zumindest für die Betroffenen durch Befristungen – selbst wenn sie am Ende der erwerbsbiografischen Kette nur ein Durchgangsstadium darstellen – massiv verletzt und wer wünscht sich nicht ein stabiles Beschäftigungsverhältnis? Wobei unbefristet faktisch nun gerade nicht lebenslange Beschäftigungsgarantie bedeutet (wenn wir von Teilen des öffentlichen Dienstes absehen), wie die vielen Arbeitnehmer wissen, denen aus welchen Gründen auch immer gekündigt wird.

Insofern hat Martin Schulz sicher aus politpsychologischen Gründen einen Nerv bei vielen getroffen. Aber wie weit Theorie und Praxis dann in der wirklichen Wirklichkeit auseinanderliegen (können), verdeutlicht ein Blick auf das Haus der Ministerin, die bei der Schulz-Rede in Bielefeld auch anwesend war – gemeint ist Manuela Schwesig (SPD). Die hat mal vor einiger Zeit mit Blick auf die (möglichen) Auswirkungen der Befristungen gesagt: „Befristete Jobs wirken wie die Anti-Baby-Pille.“ Und dann berichtet Johanna Roth in ihrem Artikel Zeitverträge als Anti-Babypille aus dem Bundesfamilienministerium das hier:

»Die Anzeige klingt, als brauche Manuela Schwesig (SPD) einen ganzen Schwung neuer MitarbeiterInnen: Das Familienministerium sucht derzeit Sozial- und WirtschaftswissenschaftlerInnen „für verschiedene Bereiche des Hauses“, darunter für Familie, Gleichstellung, Kinder, Jugend.

Gefragt sind gute Noten, Fremdsprachenkenntnisse und die Bereitschaft zu Dienstreisen. Eines sollten die BewerberInnen aber besser nicht haben: Kinderwunsch. Denn die ausgeschriebenen Stellen sind auf zwei Jahre befristet … Im Familienministerium ist der Anteil der befristet Beschäftigten zwischen 2004 und 2013 rasant gestiegen: von 1,2 auf 18,6 Prozent … Damit gehört das Familienministerium zu den Spitzenreitern unter den befristenden Bundesministerien.«

Das Bundesamt für Migration und Flüchtlinge im Spannungsfeld von Bürokratie, Weises betriebswirtschaftlicher Weltsicht und menschlichen Schicksalen

Das Bundesamt für Migration und Flüchtlinge (BAMF) liegt im Süden von Nürnberg in einem mächtigen Gebäudekomplex, der früher als SS-Kaserne diente (Südkaserne). Vom „Einfallstor des Reichsparteitagsgeländes“ zu einem Ort, an dem Flüchtlingen Schutz vor Verfolgung gewährt und Migranten bei der Integration in unserer Gesellschaft unterstützt werden sollen – was für eine Entwicklungsgeschichte. Und das BAMF steht seit dem vergangenen Jahr im Blickpunkt einer teilweise hysterischen Öffentlichkeit, nach Jahren, die man verglichen mit den aktuellen Ereignissen als Dornröschenschlaf bezeichnen könnte. Jahre, in denen sich das übliche Prozedere und die damit verbundene Kultur einer bürokratischen Institution entwickelt und verfestigt hat, die ihren eigenen Lauf der Dinge gleichsam in ein Betonbett gegossen hat und darin auch irgendwie funktionierte. Bis so viele kamen. Und man nicht nur in die Außergewöhnlichkeit der von keinem vorher auch nur vorstellbaren Zahl an Menschen, die im vergangenen Jahr tagtäglich nach Deutschland kamen, geworfen wurde, sondern in dem die gewachsene Institution von einem Moment auf den anderen zu einer höchst politischen Einrichtung wurde, die zu funktionieren hat in dem Koordinatensystem derer in Berlin, die teilweise an bzw. jenseits der Grenze zur Panik agieren angesichts der massiven Verunsicherung der Gesellschaft.

Das hatte Folgen, substanzielle Folgen. Was die Führung der Behörde angeht, was die Art und Weise der Arbeit angeht (und die Inhalte des Tuns). Mithin die Kultur der Institution. Und die wird gerade einem vollständigen Transformationsversuch unterworfen, für den nach außen ein Name steht: Frank-Jürgen Weise, der das BAMF in Personalunion zu seiner Leitungstätigkeit bei der Bundesagentur für Arbeit (BA) übertragen bekommen hat. Aber über ihn als sichtbaren Protagonisten hinaus steht dahinter eine für manche dringend notwendige und segensreiche „Modernisierung“ eines verstaubten Bürokratenladens, für andere hingegen wird die betriebswirtschaftliche Zurichtung einer Behörde und eine damit einhergehende Deformation ihrer eigentlichen Inhalte erkennbar, bei denen es um nichts weniger als die Gewährleistung der Umsetzung eines Grundrechts geht.

Wir sprechen von einer Behörde, die umständehalber in einen überdimensionierten Wachstumsprozess gezwungen wurde: Bis in das vergangene Jahr beschäftigte die Behörde knapp 2.600 Mitarbeiter, am Ende des Ausbaus sollen es 7.300 sein. Im Mai 2016 wurde von 6.700 Mitarbeitern berichtet. Wobei man aufpassen muss: Ursprünglich war geplant, die neuen Mitarbeiter fest einzustellen, stattdessen gibt es jetzt aber viel Personal, das aus anderen Behörden, zum Beispiel von der Post oder der Bahn, abgeordnet wurde.

Das allein wäre schon für jedes normale Unternehmen ein gewaltiger Kraftakt, der nicht ohne massive Probleme ablaufen würde. Und es geht hier um eine Behörde mit ihren Besonderheiten, die nicht nur, aber eben auch damit zu tun haben, dass es gerade nicht um die Optimierung oder Effizienzsteigerung bei der Verteilung von Paketen oder der Beschleunigung von Tötungsprozessen in Schlachthöfen geht, sondern um die Frage, ob einem Menschen Asyl gewährt wird oder nicht, ob jemand geduldet werden muss, weil die eigentlich anstehende „Rückführung“ möglicherweise den Tod für den Betroffenen bedeuten könnte. Oder weil das Herkunftsland ihn nicht (mehr) haben will.

Und das BAMF ist eingeklemmt in einen letztendlich nicht auflösbaren Widerspruch zwischen Masse und Einzelfall. Die notwendigerweise (eigentlich) gegebene Orientierung auf das Individuum mit seiner Geschichte und den im Regelfall nur in formalen Bruchstücken (wenn überhaupt) vorliegenden Identitäten bedingen etwas, was der Todfeind aller industriellen, auf einen Standard normierten Hochleistungsprozesse per se ist: einen erheblichen Zeitbedarf bei der Abklärung der fragmentierten Existenz und ihrer (Nicht-)Ansprüche, die Möglichkeit einer fundierten Prüfung der Umstände, die ausführliche Begründung der Entscheidung, die Gewährleistung eines rechtsstaatlich garantierten Überprüfungsanspruchs des für die Betroffenen existenziellen Urteils.

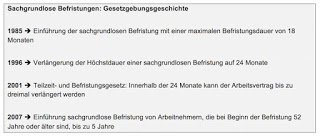

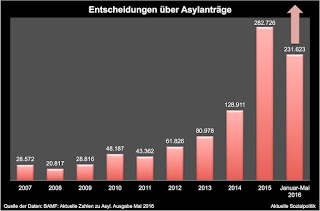

Dabei steht die Entscheidung über einen Asylantrag am Ende einer längeren Kette. Und erst einmal mussten die Menschen, die gekommen sind, registriert und verteilt werden. Nach einer mehr oder weniger langen Zeit haben sie dann die Möglichkeit, einen Antrag zu stellen, dessen Bearbeitung mal schnell vonstatten geht, teilweise aber immer noch Monate andauert. Und angesichts des enormen Staus, der sich im vergangenen Jahr gebildet hat, sind dann solche Meldungen nicht überraschend: »Deutlich weniger Flüchtlinge kommen nach Deutschland, aber die Schlüsselbehörde Bamf steht weiter unter Druck. Der Berg der Asylanträge wächst«, so Anna Reimann in ihrem Artikel Das BAMF bleibt im Stress aus dem Mai 2016. Auf der einen Seite steigt die Zahl der entschiedenen Asylanträge erheblich an, was man der Abbildung entnehmen kann. Allein in den ersten fünf Monaten sind fast so viele Asylanträge entschieden worden wie im ganzen Jahr 2015. Aber auch der Berg der noch nicht entschiedenen Verfahren wächst weiter. Laut BAMF liegt das daran, dass derzeit viele Flüchtlinge, die schon länger im Land sind, erstmals die Möglichkeit haben, ihren Antrag zu stellen. Anfang 2015 waren es 300.000 bis 400.000 Menschen, die noch keinen Asylantrag stellen konnten. Die müssen jetzt alle abgearbeitet werden.

Auf der anderen Seite geht der BAMF-Chef Weise hausieren mit einer frohen Botschaft, dass es gelungen sei, neu ankommende Flüchtlinge innerhalb von 48 Stunden, spätestens nach einer Woche zu bescheiden. Aber wie immer muss man genau hinschauen: Wer in einem der speziellen Ankunftszentren seinen Asylantrag stelle, müsse nur 48 Stunden bis sieben Tage bis zu einer Entscheidung warten, wird Weise zitiert. Das gelte für Menschen, bei denen aufgrund ihrer Herkunft entweder eine Ablehnung zu erwarten ist (West-Balkanländer) oder für solche Nationalitäten, die fast immer einen positiven Bescheid bekommen, zum Beispiel Syrer. Kompliziertere Fälle dauerten aber länger.

Aber dass die Politik Frank-Jürgen Weise beauftragt hat, ein echtes Problem zu lösen, koste es was es wolle, das kann man auch an solchen Zitaten ablesen, die in Berlin sicher mit großer Erleichterung aufgenommen worden sind:

„Ich bin mir ganz sicher, dass wir die Aufträge, die wir politisch bekommen haben, bis Ende des Jahres erledigen … Jetzt beginnt die Abarbeitung. Wenn ich rechne, dass jeder Entscheider zwei Entscheidungen pro Tag macht, ist das Ende des Jahres alles bearbeitet.“ Dies sei die erklärte Aufgabenstellung der Politik an ihn gewesen: Dass „der Rückstand nicht ins Wahljahr getragen wird“. (Quelle: Stau bei Asylanträgen soll bis Ende 2016 bewältigt sein).

Und offensichtlich verfügt Frank-Jürgen Weise über eine ganz hervorragende PR-Abteilung, deren Auftrag darin besteht, den Nimbus des unerschütterlichen Modernisierers der öffentlichen Verwaltung zu festigen und an einer ganz besonderen Legendenbildung zu arbeiten. Die Story ist simpel und damit in der Medienlandschaft eingängig: Weise habe die alte, verkrustete Bundesanstalt für Arbeit (BA) zu einem modernen, effizient arbeitenden Dienstleistungsunternehmen umgebaut. Eine Heldentat. Und deshalb habe man ihm auch das BAMF in die Hände gelegt, damit er das zweite Wunder von Nürnberg bewirken kann.

Um dieses Bild zu konservieren und vor allem im Bewusstsein publizistischer Multiplikatoren fest zu verankern wurden in den vergangenen Wochen zahlreiche, teilweise an Hofberichterstattung erinnernde Reportagen über den Verwaltungsmodernisierungsfrontkämpfer Weise erfolgreich platziert.

Als ein den Anhänger professioneller Distanz im Journalismus irritierendes Beispiel sei hier auf das Porträt des Frank-Jürgen Weise verwiesen, das Tilman Gerwien unter der bezeichnenden Überschrift Von einem, der auszog, das Bürokratiemonster zu besiegen gestellt hat. Und damit klar ist, wohin die Reise geht, wird gleich nachgeschoben: »Er hat keine Zeit für Palaver, seine Mitarbeiter müssen auf Konferenzen stehen: Frank-Jürgen Weise will aus dem schwerfälligen Bundesamt für Migration eine moderne Behörde machen.« Man führe sich nur den folgenden Passus gleich am Anfang des Artikels zu Gemüte:

„Tempo, Tempo, Tempo! „Sie können jetzt noch ein paar wichtige Punkte aus Ihrer Arbeit vorstellen, wir haben dafür noch drei Minuten“, sagt Frank-Jürgen Weise und lächelt aufmunternd dem Referatsleiter zu, der in seinem Stuhl kauert. Drei Minuten für die Themen „Resettlement, Humanitäre Aufnahme, Relocation“, drei Minuten für Themen, die ein ganzes Beamtenleben ausfüllen können. Auf der Stirn des Zuständigen bilden sich kleine Schweißperlen. Er hebt an zu ein paar allgemeinen Ausführungen. Weise unterbricht: „Okay, ich hab’s schon verstanden.“ Wegtreten, der Nächste, bitte!

So beginnt eine Lobhudelei, die sich durch den ganzen Artikel zieht und zugleich tiefe Einblicke in die Begeisterungsfähigkeit des Journalisten offenbart. Natürlich darf auch hier die unhinterfragte Behauptung, die BA sei jetzt modern und funktioniere gut (was auf eine totale Ignoranz der vielen auch sehr kritischen Wortmeldungen zum Zustand der Arbeitsagenturen und vor allem der Jobcenter schließen lässt), nicht fehlen: »Weise ist Fallschirmjäger, Oberst der Reserve, er weiß sich durchzusetzen. Und er hat Managementerfahrung, in den 90er Jahren führte er einen Logistikbetrieb für die Autoindustrie. Mit dieser Doppelqualifikation hat er die einstmals träge Arbeitsverwaltung in den vergangenen Jahren erfolgreich zum modernen Jobvermittler umorganisiert.«

Ex-Soldat und Manager aus der Welt der Privatwirtschaft ist offensichtlich eine doppelte, per se für sich sprechende Qualifikation für die Leitung einer Behörde, die eine ganz zentrale Einrichtung des Sozialstaats ist und mithin nicht als frei schwebendes Versicherungsunternehmen fungieren kann und darf, sondern Sozialgesetze umzusetzen hat.

Aber Tilman Gerwien berauscht sich zunehmend an seiner eigenen Beschreibung: »Weise ist eine Zumutung für das BAMF. Einer, der seine ersten Mails an Mitarbeiter gern um 5.20 Uhr verschickt und die letzten um 22.30 Uhr. Einer, der Sätze sagt wie: „Was ich nicht leiden kann, sind Low-Performer, die hier rumsitzen im öffentlichen Dienst und nicht ihren Job machen.“« Der Weise zeigt es den Low-Performern, den Sesselpupsern im Amt.

Weises betriebswirtschaftliche Sicht auf die Welt wird in dem folgenden Passus aus dem Artikel besonders deutlich erkennbar:

»Weise (bleibt) bei seiner Vorgabe: 20 Anhörungen von Asylbewerbern muss jeder Beamte pro Woche erledigen. Was jetzt liegen bleibt, muss später aufgeholt werden. „Wir sind in der Produktivität der Anhörungen noch nicht gut genug“, stellt ein Abteilungsleiter fest. „Wir müssen die Außenstellen trimmen, die Schlagzahl erhöhen.“ Weise spricht von „integriertem Flüchtlingsmanagement“ , von „Buchungssystemen“ , von „Track and Trace“, was eigentlich ein Begriff aus der Logistik ist und so viel heißt wie „Sendungsverfolgung“; die systematische Erfassung, wo sich bestimmte Waren zu welchem Zeitpunkt in der Lieferkette befinden.«

Flüchtlinge und Asylverfahren als logistisches Problem einer fragmentierten und zu optimierenden Lieferkette? So kann man das sehen. Muss man aber nicht.

Wie extrem einseitig der Hofberichterstatter Gerwien ist, kann man dem folgenden Zitat entnehmen:

»Weise und das BAMF, das ist ein permanenter „clash of cultures“ , ein Zusammenprall der Kulturen. Hier der auf gnadenlose Effizienz und Disziplin getrimmte Manager-Offizier. Dort die behäbige Großbehörde, die in ihrer Ruhe nicht gestört werden will.«

Bei solchen in Stein gemeißelten Feststellungen kann man doch gar nicht anders, als sich auf die Seite des Helden zu schlagen, der die behäbigen Beamten – kennen wir sie nicht alle? – in Rage versetzt. Der muss irgendwie Recht haben.

Aber um was geht es genau? Weise will laut Gerwien »schnell weitere Einstellungen, aber der Personalrat fordert langwierige interne Ausschreibungen für jede Stelle. „So was habe ich noch nicht erlebt, wie Leute bei einem Verfahren bleiben, das absolut nicht lebenstauglich ist“, sagt Weise. Seine Ansage: Zügig neue Leute holen, auch gegen den Widerstand der Arbeitnehmervertreter. „Wir entscheiden das jetzt. Notfalls haben wir dann eben die nächste Klage.“«

Da kommt es wieder durch, das fortlaufende Motiv eines bewundernswerten Kampfes gegen die verstaubten Strukturen einer tradierten Verwaltungskultur, die sich scheut, den neuen und modernen Anforderungen gerecht zu werden. Oder gibt es vielleicht eine andere Erzählung, die sich weniger pathetisch anhört?

Die gibt es. Bleiben wir bei den Einstellungen. Die andere Seite der Geschichte finden wir beispielsweise in dem Artikel So läuft das eben beim BAMF von Kersten Augustin. Die Kurzfassung: »Das Bundesamt für Migration und Flüchtlinge stellte Hunderte neue Mitarbeiter ein. Viele wurden nach drei Wochen Schulung wieder entlassen.«

Es geht dabei um Leute, die sich beim BAMF beworben haben auf Stellen als „Anhörer“ (Sachbearbeiter im Asylverfahren, die den Flüchtling zu seinen Asylgründen befragen) und die – per Mail – eine Zusage bekommen haben. Ohne ein Bewerbungsgespräch.

Die Arbeit der neu eingestellten Mitarbeiter beginnt mit einer dreiwöchigen Schulung. »Früher habe man neues Personal ein halbes Jahr lang geschult, erzählt ihnen einer der Ausbilder. Grund für die kurze Ausbildungszeit sei der aktuelle „Ausnahmezustand“ wegen der vielen unbearbeiteten Asylanträge. „So läuft das eben beim Bamf“, erklärt er.«

Am Ende der Schulung dann die Überraschung. Jedem zweiten im Kurs wird gekündigt. Einige klagen nun gegen das BAMF.

»Auch der Personalrat kritisiert die neue Einstellungspraxis ohne Bewerbungsgespräch, er wurde bei den Einstellungen seit Anfang des Jahres nicht mehr beteiligt. Schon Anfang März war von 750 Fällen die Rede … Gegen diese Praxis hatte der Personalrat geklagt. Am Dienstag dieser Woche haben Vertreter des Bamf vor Gericht nun Fehler eingeräumt. In Hunderten Fällen seien die Mitbestimmungsrechte des Personalrats missachtet worden. In Zukunft soll der Personalrat wieder beteiligt werden.«

Man muss wissen: Jahrelang hat man Einstellungen beim BAMF kein zusätzliches Personal eingestellt, selbst im vergangenen Jahr noch, als längst klar war, wie sich die Arbeitsbelastung entwickeln wird. Und dann musste alles ganz schnell gehen. »Im vergangenen Herbst wurde die Bundesbehörde von der Unternehmensberatung McKinsey beraten, jetzt werden offenbar neue Wege ausprobiert.« Und hier ist sie wieder, die enge, sehr enge Verbindung zwischen Frank-Jürgen Weise und den Unternehmensberatern. Die schon bei der BA für einige Verirrungen gesorgt haben, um das mal höflich auszudrücken.

Nun könnte man das abtun als Berichte über einzelne Mitarbeiter, die nicht zum Zuge gekommen sind, die ihren Frust loswerden wollen durch eine schlechte Publicity für das BAMF. Aber da liegt wohl deutlich mehr im Argen, wenn man beispielsweise diesen Bericht zur Kenntnis nimmt: Mitarbeiter kritisieren „gruselige“ Zustände im Asylamt, so die „Nürnberger Nachrichten“.

Der örtliche Personalratsvorsitzende, Gernot Hüter, hat „fabrikmäßige Fließbandanhörungen“ und „Schmalspurausbildungen“ neuer Entscheider kritisiert. Es komme nicht nur darauf an, Entscheidungen schnellstmöglich zu treffen, sondern auch inhaltlich richtig, so Hüter.

„Bald sind wir ein Heer von Dilettanten“, heißt es in einer Mail, in einer anderen wird kritisiert, dass an vielen verantwortlichen Positionen Mitarbeiter der Bundesagentur für Arbeit (BA) eingesetzt würden, die „keine Ahnung vom Asylverfahren und seinen Erfordernissen“ hätten.

Und Gernot Hüter vom Personalrat wird noch deutlicher und das sollte man sich merken:

»Er habe sich nie vorstellen können, dass eine deutsche Behörde „wissentlich und willentlich“ gegen Gesetze verstoße, „nur weil es die Leitung scheinbar für betriebswirtschaftlich sinnvoll erachtet. Das ist wahrhaft gruselig“.«

Bereits im Januar 2016 gab es im Deutschlandfunk eine Hintergrund-Sendung unter der Überschrift Im Crashkurs zum Asylentscheider. In diesem Beitrag ging es nicht nur um den Aspekt der Schnellausbildung, sondern immer auch um die, die auf der anderen Seite der Schreibtische sitzen müssen, also die betroffenen Asylantragsteller. Das ist ein Aspekt, der in den inszeniert wirkenden Berichten über die oberste Heeresleitung so gut wie nie auftaucht.

Es geht dabei nicht nur um den formal erscheinenden Aspekt, dass wir bei Asylfragen über eine verfassungsrechtlich normiertes Grundrecht reden, mit dem man sorgsam umgehen muss, was immer auch bedeutet, dass die auf der anderen Seite des Schreibtisches ein faires Verfahren bekommen und berücksichtigt werden muss, dass viele von diesen Menschen in einer Ausnahmesituation leben.

Ein faires Verfahren bekommen – das klingt abstrakt und kann doch durchaus sehr konkret werden. Dazu ein Beispiel: Bamf soll Asylverfahren in Berlin bewusst erschweren, berichtet der Tagesspiegel:

»Der Flüchtlingsrat Berlin hat dem Bundesamt für Migration und Flüchtlinge (Bamf) vorgeworfen, Einladungen zu Asylanhörungen systematisch zu spät zu verschicken. Der gemeinnützige Verein schreibt auf Facebook, das Bamf würde die Briefe so absenden, dass Asylbewerber keine Chance hätten, zum angegebenen Termin zu erscheinen … Manche Briefe seien zwar auf vier bis sieben Tage vor der Anhörung datiert – die Zustellung erfolgte aber erst am Tag der Anhörung oder sogar danach. „Inzwischen könnte der Eindruck entstehen, dass die Asylbewerber bewusst um ihren Anhörungstermin gebracht werden“, heißt es weiter … Das Bamf hat die Vorwürfe des Flüchtlingsrates bisher nicht zurückgewiesen: Sprecherin Andrea Brinkmann kündigte eine Überprüfung an.«

Berlin halt wieder, wird der eine oder andere einwerfen, da geht ja nun wirklich fast alles schief. Wie wäre es dann damit: Bamf-Experten entsetzt über mangelhafte Qualitätskontrolle:

»Fachleute des Bundesamts für Migration und Flüchtlinge (Bamf) kritisieren … in einem internen Papier die mangelhafte Qualitätssicherung der Asylverfahren. Im vergangenen Jahr habe das hierfür zuständige Referat bei gerade mal ein Prozent der 282.700 Asylentscheidungen stichprobenartig überprüfen können, ob die jeweilige Entscheidung korrekt war … Die Beschleunigung der Verfahren und die große Zahl neuer, unerfahrener Mitarbeiter in der Behörde könnten nun zu einer „signifikanten Ausweitung“ von Problemen führen. Um nicht zu einer reinen „Alibifunktion“ zu verkommen, müsse die Qualitätssicherung dringend aufgestockt und verbessert werden.«

Aber was sind das schon für Probleme, wenn man mit dem großen Ganzen befasst ist und einen Auftrag der Politik zu erfüllen hat. Insofern folgen auch andere Berichte und Interviews mit Frank-Jürgen Weise der faktischen Dramaturgie, einem sich aufopfernden Manager zu huldigen – ob nun offen fasziniert wie in der Eloge des Tilman Gerwien oder etwas subtiler, aber nicht weniger wirksam. „Ich habe einen Auftrag zu erfüllen“, so hat ZEIT ONLINE ein Interview überschrieben, das sich der Frage widmet: Was bewegt Frank-Jürgen Weise.

Und im SPIEGEL (Heft 23/2016) erschien ein Artikel unter der Überschrift Amt und Würde: »Das Bundesamt für Migration und Flüchtlinge … wird … zur Hochleistungsbehörde umgebaut.«

Hochleistungsbehörde – wer kann etwas dagegen haben? Hört sich doch gut an. Aber am Ende des Beitrags findet man durchaus auch nachdenklich stimmende Untertöne:

Mit Blick auf die Mitarbeiter, die schon da waren, als Weise und seine betriebswirtschaftlich fokussierte Prätorianergarde das Schiff übernommen haben, wird darauf hingewiesen, dass man hier auf den Versuch, im öffentlichen Dienst das Denken nach Zahlen einzuführen, besonders kritisch reagiere. Wer hier arbeitet, der hat einmal genau hier arbeiten wollen. Beim BAMF. Nicht bei einer Baumarktkette und auch nicht bei einem Logistik-Unternehmen.

Es gehe, so die beiden Autoren Alexander Smoltczyk und Wolf Weidmann-Schmidt, um ein

»… Amt, das vom Weltgeschehen auf offene See getrieben wurde, mitsamt dem Gepäck von Zuständigkeiten und Standards, und das jetzt damit hadert, was an Bord bleiben kann und was nicht.

An der Spitze ein Offizier der Reserve, der bei der Kanzlerin im Wort steht, und unter ihm eine altgediente Mannschaft, die Kurs halten will. Überstunden machen sie alle.

Eine Behörde, die in einer alten SS-Kaserne untergebracht wurde und in der Mitarbeiter nach Dienstschluss noch in der Suppenküche aushelfen.«