Da war sie wieder – eine dieser vielen Erfolgsmeldungen der Bundesregierung von der Arbeitsmarktfront: „Gute Jobaussichten für Langzeitarbeitslose„, so ist eine Pressemitteilung der Bundesregierung überschrieben. Darin findet sich gleich am Anfang die wohltuend daherkommende Botschaft: »Auch die Zahl der Langzeitarbeitslosen ist deutlich gesunken: zwischen 2007 und 2011 von 1,72 Millionen auf 1,05 Millionen.« 670.000 Langzeitarbeitslose weniger – das ist doch was!

Doch bevor man jetzt in Ehrfurcht erstarrt angesichts dieses doch offensichtlichen Erfolgs der Bundesregierung, kann es hilfreich sein, kritische Stimmen zu Wort kommen zu lassen.

Und kritische Kommentierungen und Analysen findet man beispielsweise auf der Website „O-Ton Arbeitsmarkt„, die eine alternative Arbeitsmarktberichterstattung zu liefern verspricht. Dort wurde diese Jubelmeldung vom Abbau der Langzeitarbeitslosigkeit unter die Lupe genommen – und das Fazit findet sich kompakt in der Überschrift: „Bundesregierung rechnet Rückgang der Langzeitarbeitslosigkeit schön“. Schauen wir uns die Argumentation genauer an.

Die Hauptkritik lautet: Bei genauem Hinsehen entpuppt sich der herausgestellte Rückgang der Langzeitarbeitslosigkeit als ein rein statistischer Effekt, den sich die Bundesregierung zunutze macht. Um das zu verstehen, muss man zurückschauen in das Jahr 2005: »Mit den Hartz-Reformen wurden die Arbeitslosen- und Sozialhilfe 2005 zur Grundsicherung für Arbeitssuchende („Hartz IV“) zusammengeführt. Zahlreiche ehemalige Sozialhilfeempfänger erhielten im Zuge dieser Umstellung irrtümlich den Status arbeitslos, obwohl sie dem Arbeitsmarkt tatsächlich nicht zur Verfügung standen. Das führte zu einem sprunghaften Anstieg der Arbeitslosenzahl 2005 und daher im Verlauf der Jahre 2006 und 2007 zu einem deutlichen Zuwachs bei den Langzeitarbeitslosen. Im Jahresdurchschnitt 2007 war die Zahl der Langzeitarbeitslosen allein deshalb auf den absoluten Höchstwert von 1,7 Millionen Menschen angestiegen.«

Dieser Höchstwert reduzierte sich in den Folgejahren durch Korrektur der Fehlzuweisungen. Daraus ergibt sich der überdurchschnittlich starke, aber hauptsächlich statistische, Abbau der Langzeitarbeitslosenzahl zwischen 2007 und 2009, so „O-Ton Arbeitsmarkt“.

Nun ist es so – um gleich möglichen Einwänden den Wind aus den Segeln zu nehmen -, dass die das nicht einfach behaupten, sondern das behauptet die Bundesagentur für Arbeit selbst. Hierzu ein Zitat aus dem 2011 von der BA veröffentlichten Bericht „Sockel- und Langzeitarbeitslosigkeit“:

»Allerdings können die hohen Werte in den Jahren 2005 und 2006 auch als Folge der anfänglich sehr weitreichenden Statuszuweisung „arbeitslos“ für erwerbsfähige Hilfebedürftige im Zuge der Einführung des SGB II gelten. Der deutliche Rückgang ist damit teilweise einer Bereinigung der übererfassten Fälle insbesondere in den ersten drei Jahren des SGB II geschuldet.«

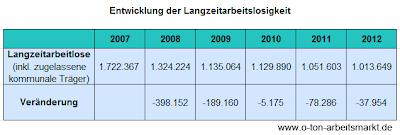

„O-Ton Arbeitsmarkt“ arbeitet heraus, dass der Großteil des Rückgangs der Langzeitarbeitslosigkeit zwischen 2007 und 2011 in den Jahren 2008 und 2009 erfolgte, in denen die Korrekturen der Fehlzuweisungen vorgenommen wurden. In diesen beiden Jahren wurde die Langzeitarbeitslosenzahl statistisch um 590.000 Personen nach unten korrigiert.

Um tatsächlich von arbeitsmarktpolitischen Erfolgen sprechen zu können, sind erst die Zahlen ab 2010 aussagekräftig. Erst dann lässt sich wieder von einem statistisch unbeeinflussten Abbau der offiziell ausgewiesenen Langzeitarbeitslosigkeit sprechen – und für diesen Zeitraum sind die Rückgänge dann weitaus bescheidener.

Aber auch hier muss man genau auf die Wortwahl achten – denn „O-Ton Arbeitsmarkt“ spricht von der „offiziell ausgewiesenen Langzeitarbeitslosigkeit“ und will damit zum Ausdruck bringen, dass diese Zahl eine Unterschätzung des tatsächlichen Phänomens der Langzeitarbeitslosigkeit ist:

So müsse man berücksichtigen, »dass die offizielle Statistik die Zahl der Langzeitarbeitslosen massiv unterzeichnet. So genannte „schädliche Unterbrechungen“ machen bisherige Langzeitarbeitslose zu „neuen“ Arbeitslosen – zumindest statistisch.

Denn was sich Unterbrechung nennt, bedeutet nicht zwangsläufig, dass die Arbeitslosigkeit tatsächlich zeitweise beendet wurde. „Schädlich“ ist beispielsweise schon die Teilnahme an einer arbeitsmarktpolitischen Maßnahme oder eine längere Krankheit. Nach dieser Unterbrechung wird die Dauer der Arbeitslosigkeit von vorne gezählt und ein neues Startdatum eingetragen. Dass die betreffenden Personen in der Zwischenzeit weder Arbeit gefunden noch den Arbeitslosengeldbezug beendet haben, ist irrelevant.«

Bereits im November 2012 hatte „O-Ton Arbeitsmarkt“ über diesen Tatbestand berichtet: „Statistik schönt Ausmaß der Langzeitarbeitslosigkeit„, so ist der damalige Artikel überschrieben worden.

Fazit: Eine alternative, kritische Berichterstattung kann ein wichtiges Korrektiv sein, vor allem in Zeiten, in denen Politiker gerne so mit Zahlen jonglieren, dass dem Bürger schwindelig wird.