Schon seit vielen Jahren wird sowohl von den Praktikern in den Jobcentern wie auch seitens der Arbeitsmarktforschung immer wieder über die sogenannten Langzeitleistungsbezieher im SGB II-System diskutiert. Es geht dabei um Menschen, die sich über viele Jahre im Grundsicherungssystem befinden und die dann unter Schlagworten wie „Verfestigung“ und „Verhärtung“ der Hilfebedürftigkeit verhandelt werden. Da geht es um die Suche und Bearbeitung möglicher Ursachen einer jahrelangen Transferleistungsabhängigkeit, es geht aber auch immer wieder um den Vorwurf, dass sich an den Dauerbeziehern zeigen lasse, dass sich Menschen eingerichtet haben im Leistungsbezug und die ihre Bedürftigkeit – die ja Voraussetzung für die Leistung ist – gar nicht beenden wollen.

Zweimal im Jahr (jeweils für Juni und Dezember) werden von der Bundesagentur für Arbeit Zahlen zur bisherigen Verweildauer der Leistungsbezieher im früher umgangssprachlich Hartz IV und – derzeit noch – als Bürgergeld bezeichneten SGB II-System (das von einer „neuen Grundsicherung“ abgelöst werden soll).1

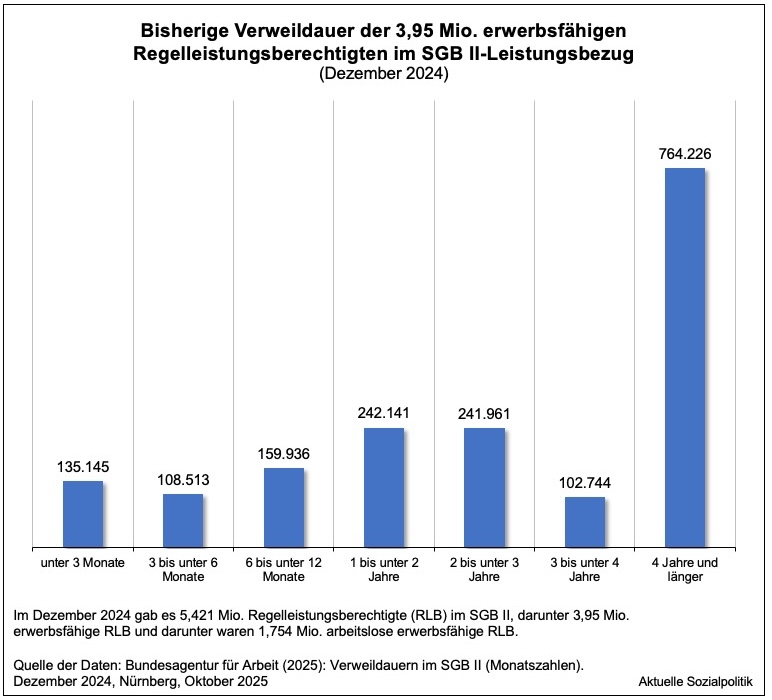

Wir sind mit einem erheblichen Anteil an Leistungsbeziehern im Grundsicherungssystem konfrontiert, die eine Verweildauer von mehreren Jahren zeigen.

Schaut man auf die überaus verengte Debatte über „das Bürgergeld“ (und seinen angeblichen bzw. durchaus auch vorhandenen tatsächlichen Missbrauch), die wir in den zurückliegenden Monaten in einer bislang beispiellosen Selektivität und oftmals radikalen Abwertung der zu gesichtslosen Bürgergeld-Empfängern degradierten Menschen erlebt haben, dann bekommt die Betrachtung der Verweildauer der Leistungsbezieher im letzen Netz der sozialen Sicherung eine besondere Bedeutung, denn man kann sich leicht vorstellen, dass die (für eine Wieder- oder Ersteingliederung in den Erwerbsarbeitsmarkt in der Regel erforderliche) Arbeitsmarktnähe ausdünnt bzw. sogar verschwinden kann, je länger die Menschen ohne Berührung zum Erwerbsarbeitsmarkt im Transferleistungsbezug verbleiben. Und man kann sich ebenfalls vorstellen, dass je länger der Aufenthalt im Grundsicherungssystem andauert (vor allem, wenn es keine Qualifizierungs- oder Beschäftigungsangebote gibt), um so schwieriger, kostenträchtiger und oftmals auch erfolgloser werden später ansetzende Versuche einer Vermittlung bzw. Eingliederung in den Erwerbsarbeitsmarkt.

Vor diesem allgemeinen Hintergrund ist es natürlich mehr als besorgniserregend, wenn sich Ende 2024 über 760.000 als erwerbsfähig eingestufte Leistungsbezieher seit vier oder mehr Jahren im Bürgergeld-System befunden haben und es zu dem Zeitpunkt auch noch waren.2

Nun haben die Statistiker der Bundesagentur für Arbeit im Sommer 2025 einen neuen Methodenbericht präsentiert, der aufgrund des hochgradig technisch daherkommenden Inhalts eher nur den Insidern aufgefallen ist.3

➔ Thomas Backes und Michaela Betz (2025): Dauer der Beschäftigung und Nichtbeschäftigung von erwerbsfähigen Leistungsberechtigten, Nürnberg: Statistik der Bundesagentur für Arbeit, August 2025

In diesem Bericht werden neue methodische Fortschritte beschreiben, wenn es um die Ausleuchtung der Verläufe von Beschäftigung erwerbsfähiger Leistungsberechtigter während des SGB-II-Leistungsbezugs geht. Dazu konnten bislang nur eingeschränkt Aussagen gemacht werden. Beschäftigung außerhalb des Leistungsbezugs konnte die Grundsicherungsstatistik SGB II nicht abbilden. Und worin besteht nun der Fortschritt?

➞ »Durch die Anschlüsselung von Beschäftigungsdauern aus der Beschäftigungsstatistik ist jetzt auswertbar, wie lange erwerbstätige erwerbsfähige Leistungsberechtigte beschäftigt sind. Für aktuell nicht beschäftigte erwerbsfähige Leistungsberechtigte kann gemessen werden, wie lange die letzte Beschäftigung zurückliegt.« (Backes/Betz 2025: 4). Darüber hinaus wird der Zusammenhang zu den SGB-II-Dauern diskutiert. Illustriert wird das an Zahlen aus dem Dezember 2023.

Warum ist das nicht nur statistisch interessant? »Von großem sozialpolitischem Interesse ist die Wechselbeziehung zwischen der Deckung des Lebensunterhalts durch Erwerbseinkommen einerseits und durch Leistungen der Grundsicherung andererseits. Die Abfolge von Phasen des Leistungsbezugs und der Beschäftigung können Aufschluss über die Chance geben, den Leistungsbezug z. B. durch abhängige Erwerbstätigkeit zu verringern, oder das Risiko, während einer Beschäftigung in den Leistungsbezug zu kommen.«

So kann man den Auswertungen der BA-Statistiker entnehmen: Im Dezember 2023 gab es insgesamt 363.000 erwerbsfähige Bürgergeldbezieher, die zu diesem Zeitpunkt schon für zehn Jahre oder länger kein Erwerbseinkommen erzielt hatten. 717.000 erwerbsfähige Bezieher hatten mindestens fünf Jahre lang keine einzige Arbeitsstelle gehabt. Andres formuliert: Fast jeder Zehnte der rund vier Millionen erwerbsfähigen Bürgergeldbezieher hat seit mindestens zehn Jahren keine Erwerbsarbeit mehr ausgeübt.

Ende 2023 gab es im Bürgergeld 240.000 Personen, die schon seit dem Inkrafttreten von Hartz IV im Jahr 2005 ununterbrochen im System waren. Unter diesen Dauerbeziehern waren 73.000 Personen, die in den ganzen Jahren kein einziges Mal beschäftigt waren, weder sozialversicherungspflichtig noch als geringfügig Beschäftigte.

Vorsicht bei der Interpretation ist die Mutter der statistischen Porzellankiste

Das kann man an der – nett formuliert – verkürzten Rezeption der Zahlen aus dem Methodenbericht der BA ganz gut aufzeigen. Denn die sind einem aktivistischen sozialpolitischen Medium des Landes in die Hände gefallen – der BILD-Zeitung. Dort hat Dirk Hoeren am 31. August 2025 unter der Schlagzeile Bürgergeld-Irrsinn! 1,2 Millionen Empfänger waren noch nie beschäftigt geschrieben: »Eine neue Statistik der Bundesagentur für Arbeit enthüllt, dass Millionen Bürgergeldempfänger noch nie gearbeitet haben.« Nachdem der Blutdruck an dieser Stelle aktiviert wurde, kann man weiterlesen: »Neuer Bürgergeld-Hammer aus der Bundesagentur für Arbeit macht fassungslos: Eine erstmals erhobene Statistik enthüllt, dass 1,2 Millionen erwerbsfähige Bürgergeldbezieher noch nie beschäftigt waren. Ein großer Teil lebt davon seit mehr als 28 Jahren von der Stütze!«

Die Zusammenfassung der Zahlen aus dem BA-Bericht bei der BILD geht so:

»Demnach gab es im Jahr 2023 insgesamt 3,93 Millionen Bürgergeldbezieher, die erwerbsfähig waren. Davon hatten 2,97 Millionen keine Beschäftigung. Unter ihnen waren 1,187 Millionen Stützeempfänger, bei denen die Bundesagentur für Arbeit bei einem neuen Datenabgleich bis 1997 keinen Nachweis über eine Beschäftigung gefunden hat. Darunter sind Personen, die dauerhaft von der Stütze leben – bis Ende 2004 von der früheren Arbeitslosenhilfe, danach von Hartz IV und nun vom Bürgergeld … Weitere 363.000 erwerbsfähige Leistungsberechtigte hatten seit mindestens zehn Jahren weder eine sozialversicherungspflichtige Beschäftigung noch einen Minijob.«

Ein erster Blick auf den Methodenbericht scheint die Richtigkeit der BILD-Schlagzeile zu bestätigen, denn tatsächlich weist der Fachaufsatz eine Gruppe von 1,187 Millionen Bürgergeldbeziehern aus, für die in der Beschäftigtenstatistik gar keine Information über eine vorherige Erwerbstätigkeit zu finden war – also weder aus den vorangegangenen fünf oder zehn Jahren noch zu einem früheren Zeitpunkt der Betrachtung, die theoretisch bis in Jahr 1997 zurückreicht.

Allerdings sei diese Zahl noch „interpretationsbedürftiger“ als alle anderen, wie die Bundesagentur auf Nachfrage betont, so der Hinweis von Dietrich Creutzburg in seinem Beitrag: »Dies liegt daran, dass eine Person nicht unbedingt 28 Jahre lang arbeitslos gewesen ist, falls sich für sie in der Beschäftigtenstatistik gar keine Information über eine frühere Erwerbstätigkeit finden lässt. Denn unter den betreffenden knapp 1,2 Millionen Bürgergeldbeziehern sind auch junge Menschen an der Schwelle zum Arbeitsleben, die zuvor als Kinder und Jugendliche noch gar nicht „erwerbsfähig“ waren. Ebenso sind darunter Flüchtlinge, die erst seit Kurzem Bürgergeld beziehen und für die nur deshalb keine Beschäftigungsdaten vorliegen, weil die Statistik nur Arbeit in Deutschland erfasst.

Die genaue Größe dieser Gruppen lässt sich mit den vorhandenen Daten nicht ohne Weiteres bestimmen. Es müsste dafür außerdem näher definiert werden, wer genau als Berufseinsteiger oder als Flüchtling mit vorerst noch kurzzeitigem Bürgergeldbezug zählen soll. Auf jeden Fall aber eignen sich nicht alle 1,2 Millionen als „Kronzeugen“ für ein dauerhaftes Versagen von Arbeitsmarktintegration – ganz gleich, ob man im politischen Interessenkampf nach Belegen für (angebliche) Faulenzerei oder für eine (angebliche) Unterfinanzierung des Sozialstaats sucht.«

Creutzburg hat richtigerweise in der Überschrift zu seinem FAZ-Artikel 2363.000 Bürgergeldbezieher sind seit zehn Jahren ohne Job“ eine andere Zahl verwendet, die inhaltlich besser fundiert werden kann: » Weniger statistischen Vorbehalten unterliegt indes die Zahl von 363.000 Bürgergeldbeziehern, deren letzte Beschäftigung mindestens zehn Jahre zurücklag. Denn in diesem Fall weist die Statistik ja aus, dass die fraglichen Personen im Jahr 2013 oder früher einmal erwerbstätig waren. Damit ist geklärt, dass es sich nicht um Berufseinsteiger oder um erst kurz in Deutschland lebende Flüchtlinge handeln kann.«

Es geht bei dieser Auseinandersetzung nicht um eine Zahlenhuberei nach dem Ping-Pong-Muster, also die einen wollen möglichst große Zahlen, die anderen hingegen wollen diese Zahlen möglichst eindampfen und beide Seiten betreiben das Zahlenspiel, um die Werte dann für ihre gegensätzlichen politischen Vorstöße zu instrumentalisieren bzw. zu skandalisieren.

Wir haben hunderttausende als erwerbsfähig etikettierte Menschen im SGB II-System, die im Dauerbezug (entweder ohne irgendeine Anbindung an das formale Erwerbssystem während des jahrelangen Bezugs oder aber mit zumeist temporären „Ausflügen“ z.B. über Minijobs) hängen (geblieben sind).

Und wie eingangs ausgeführt, muss man darauf hinweisen, dass der Aufwand, diese Menschen (wieder) zu integrieren in den heutigen Erwerbsarbeitsmarkt um ein Vielfaches größer sein muss und ist, als wenn man möglichst frühzeitig interventiert und Angebote geschaffen hätte.

Creutzburg weist auf ein weiteres Argument hin, das von der BA zur Erklärung der relativ hohen Zahl an Langzeitleistungsbezieher vorgetragen wird:

»In Deutschland werden auch Menschen mit starken gesundheitlichen Einschränkungen als erwerbsfähig eingestuft, die in anderen Ländern eher eine Erwerbsunfähigkeitsrente erhalten. Auch wer nur drei Stunden am Tag arbeiten kann, wird hierzulande im Hilfesystem für Arbeitssuchende betreut. Menschen mit solchen Einschränkungen tatsächlich in Arbeit zu bringen, ist sehr schwer.«

➔ Über die teilweise erheblichen Unterschiede bei der Definition von Erwerbsfähigkeit auf der internationalen Ebene (und damit einem zentralen Zugangskriterium zur Messung von Arbeitslosigkeit) wird seit vielen Jahren in der Fachöffentlichkeit berichtet und diskutiert. Vgl. nur als ein Beispiel aus der umfangreichen Literatur die 1999 veröffentlichte Arbeit von Regina Konle-Seidl: Erfassung von Arbeitslosigkeit im internationalen Vergleich: Notwendige Anpassung oder unzulässige Tricks? So sei die deutsche Statistik seit Hartz IV durch eine weitgehende Definition von Erwerbsfähigkeit transparenter als in den meisten anderen Ländern und sie wirkt einer Verschleierung der Arbeitsmarktprobleme entgegen.

Als die „Hartz-Kommission“ 2002 ihre Vorschläge in recht kurzer Zeit produzieren musste, hat man sich an den damals als beschäftigungspolitisch erfolgreich markierten Länder Dänemark, Niederlande, Großbritannien und Schweden orientiert. Die hatten teilweise deutlich niedrigere Arbeitslosenquoten. Aber jede Medaille hat bekanntlich zwei Seiten: Ein genauerer Blick auf die Vorbildländer konnte auch zeigen, »dass dort nicht nur die Arbeitslosenquoten gering und die Beschäftigungsquoten hoch sind, sondern auch die Inaktivitätsquoten von Sozialleistungsempfängern erheblich über dem deutschen Niveau liegen.« Das Zitat ist der Arbeit von Konle-Seidl/Lang 2006 entnommen. Und weiter haben die beiden ausgeführt:

»Seit Januar 2005 sind durch die Zusammenführung von Arbeitslosenhilfe und Sozialhilfe zusätzlich 700.000 Frauen und Männer in Deutschland als arbeitslos registriert und als erwerbsfähig eingestuft worden, die zum Teil noch nie erwerbstätig waren. Bereits vor Hartz IV war die Zahl der in den Arbeitslosenstatistiken „sichtbaren“ Arbeitslosen hierzulande wesentlich höher und die der „nicht sichtbaren Inaktiven“ geringer als in den beschäftigungspolitischen Erfolgsländern.

Eine im Vergleich zum SGB II weniger eng gefasste Definition von Erwerbsfähigkeit, die großzügigere Ausgestaltung „passiver“ Sozialleistungen wie Erwerbsunfähigkeit, Vorruhestand, Krankheit und der permissive Zugang zu diesen Leistungssystemen, haben dazu geführt, dass in den Nachbarländern in den 80er und 90er eine stärkere sozialstaatlich subventionierte Verknappung des Arbeitsangebotes über Erwerbsunfähigkeit und Krankheit als in Deutschland erfolgte. Je nach landesspezifischer Ausgestaltung wurden Erwerbsunfähigkeitsleistungen und Vorruhestandsregelungen zum Auffangbecken für ältere und gering qualifizierte Arbeitslose und solche Arbeitnehmer, die vom Strukturwandel betroffen waren. Steigende Unter- bzw. Nichtbeschäftigung in den „Beschäftigungswunderländern“ ging einher mit sinkenden offiziellen Arbeitslosenzahlen.« (Konle-Seidl/Lang 2006: 4).

Fazit

Man kann an diesem Rückblick auf (scheinbar) vergangene Zeiten neben dem generellen Tatbestand, dass mit (großen) Zahlen gerne Politik betrieben wird, auch lernen, dass die für die meisten Menschen völlig abstrakte und nicht wirklich relevante Frage nach der Definition (und damit der Abgrenzung) der „Erwerbsfähigkeit“ von höchster sozialpolitischer Brisanz ist, vor allem wenn die Selektion nach Erwerbsfähigkeit den Zugang zu einem System wie der Grundsicherung nach SGB II eröffnet (oder verschließt). Und es kann jetzt nicht wirklich überraschen, dass in der aktuellen Diskussion über eine wie auch immer geartete „Reform“ oder „Abschaffung“ des Bürgergeldes der Begriff und die Ausgestaltung der „Erwerbsfähigkeit“ aufgrund ihres Flaschenhals-Charakters für die Grundsicherung (manche würden hier wohl eher von Scheunentor-Charakter sprechen) eine neue Bedeutung bekommt. Wir werden sehen, ob man an der bisherigen Ausgestaltung festhalten wird oder aber an dieser Stelle die Höhe der Zugangshürde in das System angehoben wird.

Fußnoten

- Die BA erläutert dazu: Die Verweildauer im Regelleistungsbezug misst, wie lange ein Regelleistungsberechtigter vom Zugang bis zum Messzeitpunkt im Regelleistungsbezug war. Bei der Berechnung der Verweildauer werden nur Zeiträume berücksichtigt, in denen die Person einen Anspruch auf Gesamtregelleistung (Bürgergeld) hatte und damit als Regelleistungsberechtigte/r (RLB) galt. Zeiträume, in denen keine Gesamtregelleistung (GRL) bezogen wurde, werden für die Dauerermittlung nicht berücksichtigt.

In der Berichterstattung wird zwischen bisheriger und abgeschlossener Verweildauer unterschieden:

➞ Die bisherige Verweildauer im Regelleistungsbezug bezieht sich auf den Bestand an RLB und bildet ab, wie lange RLB bis zum Messzeitpunkt schon dem Bestand angehören. Sie misst die Zeitspanne vom Zugang als RLB bis zum jeweiligen statistischen Stichtag. Charakteristisch für diese Betrachtung ist, dass der Regelleistungsbezug auch nach dem Messzeitpunkt weiter andauert.

➞ Die abgeschlossene Verweildauer im Regelleistungsbezug bezieht sich auf die Abgänge von RLB aus dem Regelleistungsbezug. Sie umfasst den Zeitraum vom Zugang in den Regelleistungsbezug bis zum Abgang von RLB aus dem Regelleistungsbezug und misst damit die gesamte Verweilzeit von RLB im Regelleistungsbezug. ↩︎ - Die abgeschlossene Dauer misst den Zeitraum vom Zugang bis zum Abgänge aus Regelleistungsbezug und damit die gesamte Verweildauer im Regelleistungsbezug. Die bisherige Dauer wird für den Bestand gemessen und bildet ab, wie lange die Regelleistungsberechtigten bis zum Stichtag schon dem Bestand angehören – der Regelleistungsbezug dauert bei der Messung noch an. Es zeigt sich, dass in der Betrachtung des Bestands von Regelleistungsberechtigten nach bisherigen Dauern längere Verweildauern gemessen werden können als in der Betrachtung der Abgänge nach abgeschlossenen Dauern. So waren im Juni 2024 z.B. 39,3 Prozent aller Regelleistungsberechtigten im Bestand schon länger als vier Jahre im Regelleistungsbezug, während gleichzeitig nur 21,8 Prozent der abgegangenen Leistungsberechtigten den Regelleistungsbezug nach einer Dauer von mehr als vier Jahren beendeten.

Die Erklärung für diese Abweichung: Regelleistungsberechtigte mit hohen bisherigen Verweildauern sind entsprechend lange im Bestand repräsentiert, jedoch nur zum Zeitpunkt ihres Abgangs mit einer hohen abgeschlossenen Dauer unter den Abgängen. Dieser Effekt erhöht die durchschnittliche Länge der bisherigen Dauern im Vergleich zu den abgeschlossenen Dauern. ↩︎ - Es gab so gut wie keine mediale Auseinandersetzung. Als eine hervorzuhebende Ausnahme davon sei hier auf den Artikel von Dietrich Creutzburg: 363.000 Bürgergeldbezieher sind seit zehn Jahren ohne Job, in: FAZ Online, 02.09.2025, hingewiesen. ↩︎