Wir erinnern uns: Vor zehn Jahren – im Spätsommer und Herbst des Jahres 2015 – kamen innerhalb kürzester Zeit Hunderttausende Flüchtlinge nach Deutschland. In den Monaten von August bis Dezember 2015 wurde mehr als 782.000 Flüchtlinge im EASY-System registriert – und nur der Vollständigkeit halber sei hier darauf hingewiesen, dass es damals erhebliche Erfassungsprobleme gab, so dass das ein ungefährer Wert sein wird.1

Wie das Geburtstage so an sich haben, verwundert es nicht, dass in diesen Tagen an die Zeit vor zehn Jahren erinnert wurde – und ganz besonders an den mittlerweile historisch gewordenen Ausspruch der damaligen Bundeskanzlerin: „Wir schaffen das“.2 Aber abweichend zu einer normalen Geburtstagsfeier wird in diesem Fall nicht versucht, ein makelloses Bild des zu Feiernden zu zeichnen und einen „schönen Tag“ zu inszenieren, sondern man geht gleich ran an die Umformulierung des Merkelschen Postulats mindestens zu einer Frage: Haben wir es (nicht) geschafft?

Nun ist das mit dem „Wir“ und darüber hinaus mit dem „Schaffen“ eine grundsätzlich problematische Sache – vor allem, wenn es offensichtlich nicht nur um die Bewältigung einer kurzfristigen Ausnahmesituation geht, sondern um den über viele Jahre anhaltenden Umgang und die Erfahrungen mit Menschen, die nicht aus der unmittelbaren Nachbarschaft geflohen sind,3 sondern die – wie der Großteil der Flüchtlinge im Jahr 2015 – aus weit entfernten Ländern zu uns gekommen sind, aus einem ganz anderem Sprachraum und mit ihren eigenen, aber für große Teile der Aufnahmegesellschaft nicht unproblematischen kulturellen und religiösen Sozialisationen. Da muss es unweigerlich auch Konflikte geben – die dann auch nach der kurzen Phase einer überschwänglichen „Willkommenskultur“ (man erinnere sich an die Bilder, als ankommende Flüchtlinge an den Bahnhöfen mit Klatschen und Anfeuerungsrufen empfangen wurden) ausgebrochen sind.

Und immer wieder wird als (natürlich unvollkommenes, aber zugleich unzweifelhaft sehr bedeutsames) Merkmal, an dem man festmachen kann, ob wir es geschafft haben, auf die Arbeitsmarktintegration der zugewanderten Menschen geschaut und der Bilanzierungsdaumen wird dann gehoben oder gesenkt.

Die Stimmen, dass das Glas nicht halb (oder schon mehr?) voll ist, sondern halb (oder noch mehr) leer sei, haben diese Tage durchaus Gewicht und sind vielerorts zu hören. Greifen wir nur ein prominentes Beispiel heraus: »Vor zehn Jahren prägte die damalige Kanzlerin Merkel den Satz „Wir schaffen das“. CDU-Generalsekretär Linnemann zieht eine ernüchternde Bilanz – zu wenige Geflüchtete hätten Arbeit gefunden«, kann man dieser Meldung entnehmen: Linnemann zieht kritische Bilanz der Flüchtlingspolitik. Er wird mit diesen Worten zitiert: »Seit 2015 sind 6,5 Millionen Menschen zu uns gekommen und weniger als die Hälfte ist heute in Arbeit – ich finde das, gelinde gesagt, nicht zufriedenstellend.«

Das liest sich auf den ersten Blick wie ein wirklich schlechter, manche würden sagen desaströs schlechter Befund. Weniger als die Hälfte in Arbeit und das nach zehn Jahren?4

Natürlich wird der eine oder andere die Frage aufwerfen, wie denn Linnemann zu solchen Zahlen kommt und ob die überhaupt stimmen.

Man könnte an dieser Stelle dann einen prüfenden Blick werfen in den monatlich vom Institut für Arbeitsmarkt- und Berufsforschung (IAB) herausgegebenen Zuwanderungsmonitor. Und wenn man sich den Zuwanderungsmonitor Juli 2025 anschaut, dann findet man dort in der Tabelle 1 (S. 4) zu den Menschen aus den „Asylherkunftsländern“5 die folgenden Werte: Für Juni 2025 werden insgesamt 2.164.557 Menschen aus diesen Ländern ausgewiesen, die derzeit in Deutschland leben. Die Zahl der Beschäftigten wird für den Mai 2025 mit 757.138 angegeben – das entspricht einer Beschäftigungsquote von 47,6 Prozent.

Also stimmt das doch, was Linnemann gesagt hat. Wie immer muss man genauer hinschauen. Die im Zuwanderungsmonitor ausgewiesene „Beschäftigungsquote“ basiert – das ist eine grundsätzliche Stärke – auf der Beschäftigungsstatistik der Bundesagentur für Arbeit. Die bezieht sich auf „abhängig Beschäftigte“, konkret werden dort alle sozialversicherungspflichtig Beschäftigten in Deutschland erfasst.6 Das IAB verweist selbst darauf, dass Selbständige und Beamte nicht erfasst sind (was auch erklärt, dass die aus dem Mikrozensus des Statistischen Bundesamtes berechneten Erwerbstätigenquoten höher ausfallen.

Und eine ganz wichtige Limitation der als ein Wert ausgewiesenen Beschäftigungsquote im hier interessierenden Kontext: Die Beschäftigungsquote enthält keine Informationen zur Aufenthaltsdauer und zum Migrationsstatus. Anders ausgedrückt: Zum einen bezieht sich die Quote auf alle zu einem Stichtag in Deutschland lebenden Menschen, die über ihre Staatsangehörigkeit der Gruppe der Personen aus den „Asylherkunftsländern“ zugeordnet werden können – unabhängig davon, ob sie vor zehn Jahren (bzw. noch früher) zu uns gekommen sind oder aber erst vor kurzem. Dass es schon einen Unterschied macht oder machen sollte, wie lange jemand sich schon in Deutschland befindet, leuchtet unmittelbar ein.

Und noch ein zweiter verzerrender Effekt sollte bedacht werden: Alle Personen, die zwischenzeitlich eingebürgert worden sind, also die deutsche Staatsangehörigkeit bekommen haben, werden in der Kategorie der Deutschen geführt und nicht mehr als Ausländer und darunter der „Asylherkunftsländer“. Und das sind schon erhebliche Größenordnungen.

Beispiel Syrer: Fast eine Million Syrerinnen und Syrer leben in Deutschland, es handelt sich um eine der größten Migrantengruppen. Für die Zeit bis Ende 2023 wurde berichtet, dass mehr als 160.000 Syrerinnen und Syrer die deutsche Staatsbürgerschaft erhalten haben. Unter allen Eingebürgerten waren syrische Staatsangehörige allein im Jahr 2023 mit 75.500 die größte Gruppe. Und 2024 ging das so weiter: Deutschland verzeichnete einen Rekordwert von 291.955 Einbürgerungen insgesamt, die größte Gruppe unter den Neu-Eingebürgerten waren Syrer – mit etwa 83.150 Personen.

Diese Gruppe der Eingebürgerten wird aber in der Beschäftigungsquote der Menschen aus den Asylherkunftsländern gar nicht (mehr) erfasst, so dass es aus dieser Perspektive zu einer Untererfassung kommen kann (bzw. wird).

Der entscheidende Punkt ist aber, dass die zitierten 47,6 Prozent als Querschnittswert nicht übertragbar sind auf die Teilgruppe derjenigen, die hier vor zehn Jahren angekommen sind. Das IAB selbst merkt dazu im Zuwanderungsmonitor bei den methodischen Hinweisen an: »Für vertiefte Analysen der Arbeitsmarktintegration der Migrationsbevölkerung in Deutschland müssen deshalb zusätzlich Befragungsdaten wie der Mikrozensus, das Sozio-oekonomische Panel und die darin enthaltenen IAB-SOEP-Migrationsstichprobe und IAB-BAMF-SOEP-Befragung von Geflüchteten,7 aus denen sich repräsentative Schlussfolgen ableiten lassen, herangezogen werden.«8

Wie sieht es denn aus, mit der (arbeitsmarktlichen) Integration der Menschen, die im Jahr 2015 als Flüchtlinge zu uns gekommen sind?

Und die neuesten Ergebnisse aus der seit Jahren laufenden Begleitforschung sind nun vom IAB veröffentlicht worden:

| ➔ Herbert Brücker et al. (2025): 10 Jahre Fluchtmigration 2015: Haben wir es geschafft? Eine Analyse aus Sicht des Arbeitsmarktes. IAB-Kurzbericht, Nr. 17/2025, Nürnberg: Institut für Arbeitsmarkt- und Berufsforschung (IAB), August 2025 ➔ Herbert Brücker et al. (2025): 10 Jahre Fluchtmigration 2015: Was Integration fördert und was sie bremst, in: IAB-Forum, 25.08.2025 |

Die Wissenschaftler vom IAB heben hervor: »Die Frage, ob „wir es geschafft haben“, lässt sich angesichts der vielschichtigen Dimensionen von Integration und unklarer Erfolgskriterien nicht eindeutig beantworten.«

Sie beleuchten die Arbeitsmarktintegration der 2015 zugezogenen Geflüchteten – einen zentralen Indikator wirtschaftlicher und sozialer Teilhabe. Daten der IAB-BAMF-SOEP-Befragung von Geflüchteten werden mit der Beschäftigungsstatistik der Bundesagentur für Arbeit verknüpft.

Ein zentrales Ergebnis: »Die Beschäftigungsquoten der 2015 zugezogenen Geflüchteten haben sich weitgehend dem Niveau des Bevölkerungsdurchschnitts in Deutschland angenähert. Bei den Verdiensten besteht jedoch weiterhin ein deutlicher Rückstand.«

Und nicht nur bei den Verdiensten.

Schauen wir in den Beitrag 10 Jahre Fluchtmigration 2015: Was Integration fördert und was sie bremst und greifen einige Erkenntnisse heraus:

Zu Beginn des Integrationsprozesses sind Geflüchtete deutlich schlechter in den Arbeitsmarkt integriert als andere Migrantengruppen. Zahlreiche Studien belegen, dass ihre Erwerbs- und Beschäftigungsquoten in den ersten Jahren nach der Ankunft deutlich niedriger ausfallen. Dafür werden drei Ursachenkomplexe identifiziert:

➔ Fluchtspezifische Belastungen: »Viele Geflüchtete sind spezifischen Belastungen ausgesetzt, die mit Krieg, Verfolgung und Zwangsmigration einhergehen. Traumatische Erlebnisse in den Herkunftsländern oder auf der Flucht wirken sich negativ auf die mentale und physische Gesundheit aus. Hinzu kommt, dass die Migration oft unvorbereitet erfolgt: Vielen Geflüchteten fehlen zu Beginn grundlegende Sprachkenntnisse und Informationen über das Aufnahmeland, was den Zugang zum Arbeitsmarkt erschwert. Auch soziale Netzwerke sind häufig nicht vorhanden oder nur schwach ausgeprägt – mit entsprechend hohen Such- und Informationskosten beim Beschäftigungseinstieg.«

➔ Eingeschränkte Verwertbarkeit des Humankapitals: »Bildungs- und Berufsabschlüsse, die Geflüchtete mitbringen, sind oftmals nur eingeschränkt verwertbar. Die Unterschiede zwischen den Bildungssystemen der Herkunftsländer und Deutschlands erschweren die Anerkennung formaler Qualifikationen. Davon sind insbesondere reglementierte Berufe betroffen, etwa im Gesundheits- oder Bildungsbereich. Gerade Geflüchtete mit formal hohen Bildungsabschlüssen haben häufig Schwierigkeiten, eine qualifikationsadäquate Beschäftigung zu finden.«

➔ Institutionelle und strukturelle Hürden im Aufnahmeland: »Zu den zahlreichen institutionellen und strukturellen Hürden im Aufnahmeland zählen lange Asylverfahren, ungewisse Bleibeperspektiven, Beschäftigungsverbote in der frühen Aufenthaltsphase, Wohnsitzauflagen und eingeschränkte Zugänge zu bestimmten Berufen. Auch diskriminierende Einstellungen gegenüber Geflüchteten können eine Rolle spielen.«

Aber wir schauen ja ganz besonders auf die Gruppe derjenigen, die vor zehn Jahren gekommen sind – und da schreiben auch Brücker et al.: »Mit zunehmender Aufenthaltsdauer verlieren allerdings viele dieser Hindernisse an Bedeutung: Asylverfahren werden abgeschlossen, ein Schutzstatus anerkannt, Sprachkurse besucht und berufliche Qualifikationen (teilweise) anerkannt. In der Folge steigen die Erwerbs- und Beschäftigungsquoten deutlich.«

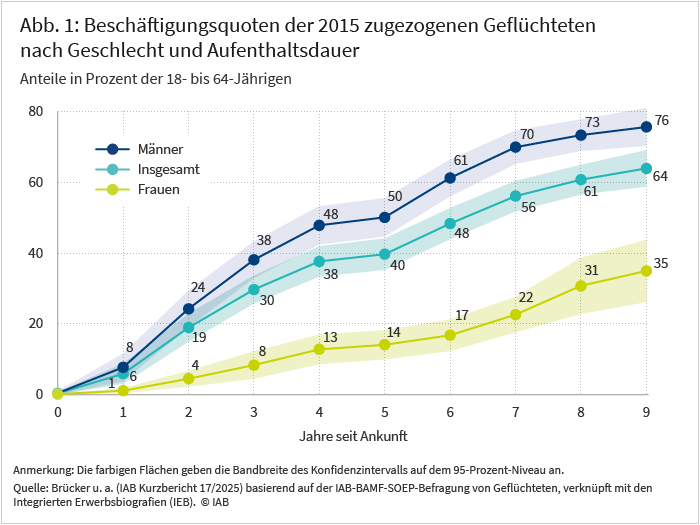

Und wie sich das entwickelt hat, kann man der Abbildung entnehmen:

»Bei den 2015 zugezogenen Schutzsuchenden ist die Beschäftigungsquote (hier: Quote der abhängig Beschäftigten) neun Jahre nach dem Zuzug auf 64 Prozent gestiegen – im Vergleich zu 70 Prozent in der Gesamtbevölkerung im vierten Quartal 2024.«

Also ist das Glas zu fast zwei Drittel voll.

Aber es bestehen „weiterhin deutliche Unterschiede zwischen den Geschlechtern“: »Während neun Jahre nach Ankunft etwa 76 Prozent der Männer beschäftigt waren, lag die Beschäftigungsquote der Frauen bei lediglich 35 Prozent.«

Das ist wirklich ein sehr niedriger Wert und mindestens »eine zentrale Herausforderung«, wie das die Autoren nennen.

Und wie sieht es aus mit dem Einkommen aus Erwerbsarbeit?

»Parallel zur Beschäftigung sind auch die Verdienste der 2015 zugezogenen Schutzsuchenden kontinuierlich gestiegen: Der Medianmonatsverdienst vollzeitbeschäftigter Geflüchteter stieg von 1.398 Euro im ersten Jahr auf 2.675 Euro im Jahr 2023. Das entspricht 70 Prozent des Medians der Bruttomonatsverdienste aller in Vollzeit abhängig Beschäftigten in Deutschland und liegt damit nur knapp über der Niedriglohnschwelle von 66 Prozent des Medians.«

Und auch im Kontext der aufgeheizten Debatte über „die“ vielen Menschen mit ausländischer Staatsangehörigkeit im Grundsicherungssystem ist diese Aussage bedeutsam:

»Von den abhängig beschäftigten Geflüchteten konnten zuletzt 84 Prozent ihren Lebensunterhalt ohne ergänzende Leistungen bestreiten.«

Während anfangs fast alle Geflüchteten auf staatliche Unterstützung angewiesen waren, erhielten 2023 noch 34 Prozent Leistungen nach dem Sozialgesetzbuch II (Bürgergeld bzw. Grundsicherung).

Fazit von Brücker et al.: »Insgesamt ist die Arbeitsmarktintegration der 2015 zugezogenen Geflüchteten gemessen an den Beschäftigungsquoten also schon recht weit vorangeschritten, auch wenn weiterhin ein hohes Gefälle zwischen den Geschlechtern besteht und die Löhne und Gehälter der Geflüchteten häufig nur knapp über der Niedriglohnschwelle liegen.«

Welche Faktoren haben die Arbeitsmarktintegration begünstigt und welche haben sie behindert?

Wichtig ist sicher diese Vorbemerkung: »Ein kritischer Faktor ist dabei … die Zeit – die Verzögerung von Integrationsprozessen in den ersten Jahren nach dem Zuzug verursacht hohe soziale und wirtschaftliche Kosten für die Betroffenen und die Aufnahmegesellschaft. Darüber hinaus kann sie auch langfristig die Beschäftigungsquoten senken, etwa weil durch die Verzögerung Motivation und soziale Kompetenzen sinken oder Humankapital entwertet wird.«

Der enorme Druck, der sich durch die Flüchtlingswelle 2015 aufgebaut hat, führte zu Anpassungs- und vor allem Beschleunigungsversuchen:

»Als Reaktion auf den Anstieg der Fluchtmigration wurden 2015 umfassende rechtliche und institutionelle Änderungen der Asylpolitik vorgenommen. Zugleich entschieden sich Bund, Länder und Kommunen, bestehende Integrationsangebote für Schutzsuchende zu öffnen und neue Programme aufzulegen. So wurden etwa die Integrationskurse – das wichtigste Sprachförderinstrument des Bundes – im Herbst 2015 erstmals für Asylbewerberinnen und Asylbewerber aus Herkunftsländern mit guter Bleibeperspektive geöffnet.

Zugleich wurden erhebliche Anstrengungen unternommen, die Asylverfahren zu beschleunigen, um schnell Klarheit über den Aufenthaltsstatus zu schaffen. Allerdings reichte die bestehende Infrastruktur in Deutschland nicht für die hohe Zahl an Schutzsuchenden aus, sodass sich sowohl Asylverfahren als auch Integrationsmaßnahmen teils immer noch lange hinzogen.«

Insgesamt wurden die Asylverfahren im Vergleich zu den vor 2015 zugezogenen Kohorten beschleunigt (wenn auch sehr holprig). In Verbindung mit den hohen Anerkennungsquoten habe das „insgesamt günstige Voraussetzungen für die Arbeitsmarktintegration“ geschaffen.

Natürlich muss man auch und gerade auf die Sprache schauen:

»Auch die Teilnahme an Integrations- und Sprachkursen hat im Zeitverlauf deutlich zugenommen. Hatten ein Jahr nach Ankunft erst 25 Prozent einen Kurs abgeschlossen, lag der Anteil sieben und acht Jahre nach Zuzug bei 86 Prozent. Die 50-Prozent-Marke wurde jedoch erst nach über zwei Jahren erreicht – ein Hinweis auf den verzögerten Zugang zur Sprachförderung.«

Auch die Wohnsituation ist von großer Bedeutung für den Integrationsverlauf. Gemeinschaftsunterkünfte gelten als belastend und integrationshemmend. »Ein Jahr nach der Ankunft in Deutschland lebten noch 52 Prozent der 2015 zugezogenen Schutzsuchenden in solchen Unterkünften; nach sieben bis acht Jahren waren es nur noch 9 Prozent.«

Was wirkt wie und wo (nicht)?

Die Frage, in welchem Ausmaß sich diese und weitere Faktoren tatsächlich auf die Erwerbsbeteiligung und die Verdienste von Geflüchteten auswirken, wurde von Brücker et al. mit Hilfe von multivariaten Methoden untersucht. Dabei hat man analysiert, wie individuelle Merkmale, institutionelle Rahmenbedingungen und politische Maßnahmen mit der Wahrscheinlichkeit einer bezahlten Erwerbstätigkeit und der Höhe der Verdienste zusammenhängen. Hier einige Befunde:

»Geflüchtete Frauen weisen – auch nach Kontrolle weiterer Einflussgrößen – eine deutlich geringere Erwerbstätigkeitswahrscheinlichkeit und niedrigere Verdienste auf als geflüchtete Männer. Besonders negativ fällt der Zusammenhang zwischen der Erwerbstätigkeit und dem Zusammenleben mit Kindern unter sechs Jahren aus – sowohl für Frauen, als auch, wenngleich schwächer, für Männer.«

»Die Wahrscheinlichkeit, erwerbstätig zu sein, nimmt mit dem Bildungsniveau zu – um gut 3 Prozentpunkte bei mittlerer Schulbildung, 5 Prozentpunkte bei höherer Schulbildung und 6 Prozentpunkte bei Hochschulbildung. Als Referenzgruppe dienen Personen, die nur eine Primarschule oder gar keine Schule besucht haben. Bei den Verdiensten bleiben die Unterschiede jedoch gering oder nicht signifikant, was auf eine begrenzte Übertragbarkeit der im Herkunftsland erworbenen Bildung hindeutet.«

Und nicht wirklich überraschend: »Sehr gute oder gute Deutschkenntnisse gehen dagegen mit einer deutlich höheren Arbeitsmarktintegration einher: Sie erhöhen sowohl die Erwerbstätigkeitswahrscheinlichkeit als auch die Verdienste jeweils um rund 7 Prozentpunkte beziehungsweise 7 Prozent. Die Effekte sind bei Frauen besonders ausgeprägt – ein Hinweis auf die zentrale Bedeutung zielgerichteter Sprachförderung.«

»Der Abschluss eines Integrations- oder anderen Sprachkurses erhöht die Erwerbstätigkeitswahrscheinlichkeit um 7 Prozentpunkte und die Verdienste um 19 Prozent im Vergleich zu Personen, die an keinem Sprachkurs teilgenommen haben. Bei Männern ist der Zusammenhang stärker als bei Frauen.«

Ein deutlich negativer Zusammenhang wurde zwischen der Erwerbstätigkeit und Wohnsitzauflagen zu Tage gefördert: »Bei Auflagen auf Ebene der Bundesländer sind die Erwerbstätigkeitswahrscheinlichkeit und die Verdienste um 5 Prozentpunkte beziehungsweise 10 Prozent niedriger, bei Auflagen auf Kreis- oder Ortsebene um 8 Prozentpunkte beziehungsweise 16 Prozent im Vergleich zu Personen, die keiner Wohnsitzauflage unterliegen.«

Diese Ergebnisse sind vor allem deshalb besonders relevant, weil die regionale Arbeitsmarktlage einen erheblichen Einfluss auf die Integration ausübt. Danach erschweren strukturschwache Regionen den Arbeitsmarkteinstieg Geflüchteter.

Ein interessanter Befund, der nur berichtet wird: »Das Gefühl, in Deutschland willkommen zu sein, korreliert … nur schwach mit der Erwerbstätigkeitswahrscheinlichkeit.«

Brücker et al. 2025 bilanzieren:

»Die Erfahrungen der 2015 zugezogenen Geflüchteten zeigen: Erfolgreiche Arbeitsmarktintegration ist möglich – aber sie braucht Zeit, Ressourcen und politische Weichenstellungen, die auf Teilhabe statt Ausgrenzung setzen.«

Fußnoten

- Für das Gesamtjahr 2015 wurde eine ursprünglich erfasste Zahl von etwa 1,09 Millionen registrierten Zugängen im EASY-System ausgewiesen – allerdings wurde diese Zahl später aufgrund von Doppelzählungen und unvollständigen Erhebungen korrigiert: Der damalige Bundesinnenminister Thomas de Maizière (CDU) bezifferte die tatsächliche Zahl der nach Deutschland gekommenen Schutzsuchenden auf etwa 890.000. Vgl. dazu beispielsweise den Artikel Deutschland korrigiert Flüchtlingszahl für 2015 vom 30.09.2016. ↩︎

- Diese drei Worte wurden am 31.08.2015 gesagt. Vgl. zu der Sichtweise der ehemaligen Bundeskanzlerin z.B. den Beitrag „Bis jetzt haben wir viel geschafft“: »Altkanzlerin Merkel ist verwundert darüber, dass sie für ihren Satz „Wir schaffen das“ bis heute kritisiert wird. Sie stehe dazu, denn es gehe ihr um die Menschenwürde … „Ich war aber auch immer wieder verwundert in den letzten Jahren, wie sehr mir diese drei Worte ‚Wir schaffen das‘ auch um die Ohren gehauen wurden. Sie sollten ja nichts anderes ausdrücken, als dass wir vor einer großen Aufgabe stehen.“« Versuche einer Aufarbeitung dessen, was 2015 begann, gibt es viele, vgl. hierzu beispielsweise die Arbeit von Uwe Becker (2022): Deutschland und seine Flüchtlinge. Das Wechselbad der Diskurse im langen Sommer der Flucht 2015, Bielefeld. ↩︎

- Es sei an dieser Stelle nur darauf hingewiesen, dass aber auch geflüchtete Menschen aus der unmittelbaren Nachbarschaft (und nicht „belastet“ von den Merkmalen des Anderssein wie Menschen aus fernen Kulturen) zeitverzögert und im Vergleich mit gebremsten Schaum in den Strudel der kritischen Anfragen und einer oftmals sukzessive sich vollziehenden Distanzierung und Umkehr von Aufnahmebereitschaft zu Ablehnung geraten können, was sich gegenwärtig bei den Kriegsflüchtlingen aus der Ukraine studieren lässt. Auch bei dieser Personengruppe – immerhin deutlich über eine Million Menschen, die in Deutschland Zuflucht gesucht und gefunden haben – hat man im Frühjahr 2022 sicher nicht gedacht bzw. erwartet, dass der fluchtauslösende Anlass in Form des russischen Angriffskrieges gegen die Ukraine, auch im Jahr 2025 unverändert (und möglicherweise sogar wieder verstärkend) anhalten wird und der Aufenthalt eines großen Teils der hierher geflüchteten Menschen sich zu verfestigen beginnt. ↩︎

- Der Subtext dahinter: Und „wir“ müssen „die“ dann auch noch heute finanzieren über entsprechende Sozialleistungen. Direkt nach den Worten zu den Menschen, die 2015 zu uns gekommen sind, bringt Linnemann dann diese Anschlussformulierung: »Für die aktuelle Bundesregierung fordert Linnemann daher eine andere Politik: „Wir müssen die illegale Migration in die Sozialsysteme stoppen und reguläre Zuwanderung in den Arbeitsmarkt fördern“, sagte er. „Das sollte unsere Marschroute sein für die nächsten Jahre.“« ↩︎

- Asylherkunftsländer bezeichnet Personen mit einer Staatsangehörigkeit der zugangsstärksten Herkunftsländer von Asylbewerbern: Afghanistan, Eritrea, Irak, Iran, Nigeria, Pakistan, Somalia und Syrien. ↩︎

- Nicht erfasst sind ausschließlich geringfügig Beschäftigte, Selbstständige sowie mithelfende Familienangehörige ohne Sozialversicherungspflicht, Beamte, Richter, Berufssoldaten sowie Personen in Maßnahmen der aktiven Arbeitsmarktpolitik ohne sozialversicherungspflichtige Beschäftigung. ↩︎

- »Das IAB hat bereits 2015 gemeinsam mit dem Forschungszentrum des Bundesamts für Migration und Flüchtlinge (BAMF-FZ) und dem Sozio-oekonomischen Panel (SOEP) am DIW Berlin eine Längsschnittbefragung von Menschen aufgebaut, die seit 2013 als Schutzsuchende nach Deutschland zugezogen sind … Die Befragung startete 2016 und wird seither jährlich durchgeführt. Bei Zustimmung der Befragten wurden die Befragungsdaten mit den Sozialversicherungsdaten der Bundesagentur für Arbeit (BA) verknüpft. Dadurch stehen tagesgenaue Informationen zu abhängiger Beschäftigung, Verdiensten, Leistungsbezug, Teilnahme an arbeitsmarktpolitischen Maßnahmen und weiteren Merkmalen zur Verfügung. Damit lassen sich Erwerbsverläufe auch bei späterer Nichtteilnahme an der Befragung weiterverfolgen … Bei der Interpretation der Ergebnisse ist zu beachten: Die letzte verfügbare Befragungswelle wurde im zweiten Halbjahr 2023 erhoben. Die verknüpften Sozialversicherungsdaten liegen für die wesentlichen Merkmale (insb. Beschäftigung) bis Ende 2024 vor, für einige Merkmale jedoch nur bis zum 31.12.2023.« (Quelle: Brücker et al. 2025: Datenbasis. ↩︎

- Es kann hier nicht weiter vertieft werden, aber der allgemeine Hinweis soll auch nicht fehlen: Es handelt sich bei den Daten, welchen Verlauf die Arbeitsmarktintegration der 2015 nach Deutschland geflüchteten Menschen genommen hat, nicht um Werte, die sich auf die Grundgesamtheit bezieht, sondern man hat eine als Panel-Studie angelegte Stichprobe gezogen, die repräsentativ sein soll. Sicher haben die Wissenschaftler sich hier alle statistischen Mühen der Welt gamcht, aber grundsätzliche und letztlich nicht auflösbare Probleme bleiben: Bilden die Menschen in der Stichprobe wirklich die Grundgesamtheit ab oder haben wir möglicherweise eine positive Verzerrung der Stichprobengruppe dergestalt, dass die Teilgruppe der „schlechten Risiken“ eher unterdurchschnittlich oder gar nicht vertreten ist? Wie sieht es aus mit der Probleme der PanelSterblichkeit? Auch wenn man professionell gearbeitet hat, wovon man beim IAB ausgehen kann, bleibt das letztluich nicht auflösbare Problem, dass es sich nur um eine Annäherung an die Wirklichkeit handen kann. ↩︎