Dass der Arbeitsmarkt in Deutschland von ganz oben betrachtet schon seit geraumer Zeit in den Seilen hängt, ist mittlerweile keine wirkliche Neuigkeit mehr. Und wenn man beispielsweise zur Kenntnis nimmt, dass nach den neuesten – revidierten – Daten des Statistischen Bundesamtes das Wirtschafts“wachstum“ gemessen an der Veränderung des BIP gegenüber dem jeweiligen Vorjahreswert für die beiden zurückliegenden Jahre nochmals deutlich nach unten abgesenkt wurde (für 2023 von -0,1% auf -0,7% und für 2024 von -0,2% auf -0,5%), wir also seit mehr als zwei Jahren in einer ausgemachten Rezession stecken, dann kann es nicht überraschend sein, dass sich das auch zeitverzögert auf dem Arbeitsmarkt bemerkbar machen muss.

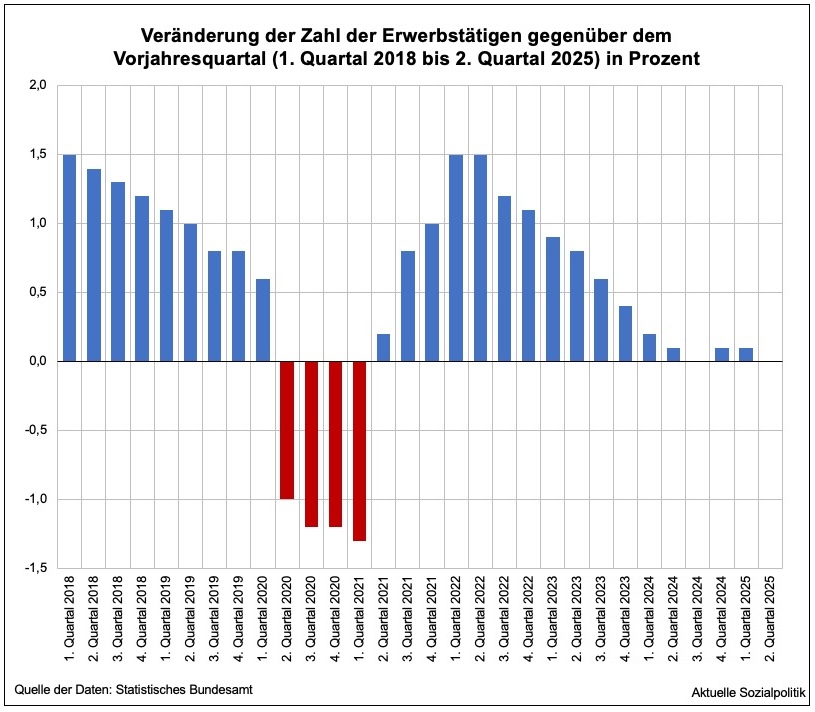

Beispielsweise bei der Zahl der Erwerbstätigen. Die Zuwächse, die es nach dem starken pandemiebedingten Einbruch 2020 bis Anfang 2021 gegeben hat, verlieren bereits seit dem Sommer 2022 an Kraft und nähern sich der Nulllinie, wenn man den Angaben des Statistischen Bundesamtes folgt.

Das Statistische Bundesamt berichtet, dass im 2. Quartal 2025 rund 46,0 Millionen Menschen in Deutschland erwerbstätig waren. Verglichen mit dem 2. Quartal 2024 stieg die Zahl der Erwerbstätigen im 2. Quartal 2025 geringfügig um 10.000 Personen – angesichts der Größe der Grundgesamtheit wird die Veränderungsrate mit 0 Prozent angegeben. »Der Beschäftigungsanstieg im Vorjahresvergleich hatte seinen Höhepunkt nach der Corona-Krise im 2. Quartal 2022 (+679.000 Personen; +1,5 %). Danach flachte der Beschäftigungszuwachs immer weiter ab. Im 1. Quartal 2025 war das Vorjahresniveau nur noch um 40.000 Personen (+0,1 %) überschritten worden«, so die Bundesstatistiker.

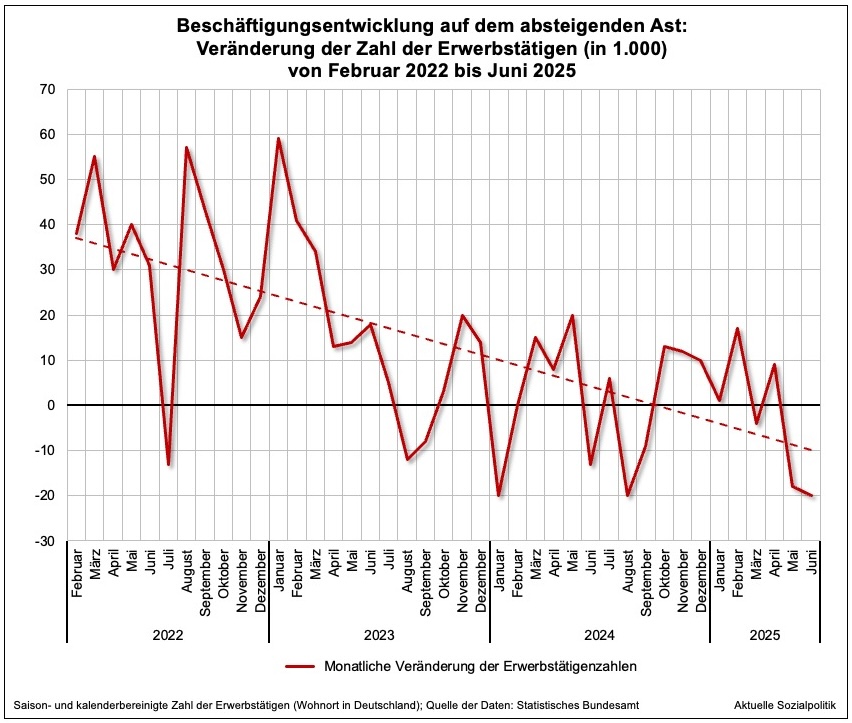

Dabei wird hier eine Darstellung der Beschäftigungsentwicklung gleichsam noch in Pastelltönen gezeichnet. Das kann man illustrieren, wenn man sich die monatliche Entwicklung der saison- und kalenderbereinigten Erwerbstätigenzahlen anschaut, die man auch beim Statistischen Bundesamt bis zum Juni 2025 abrufen kann:

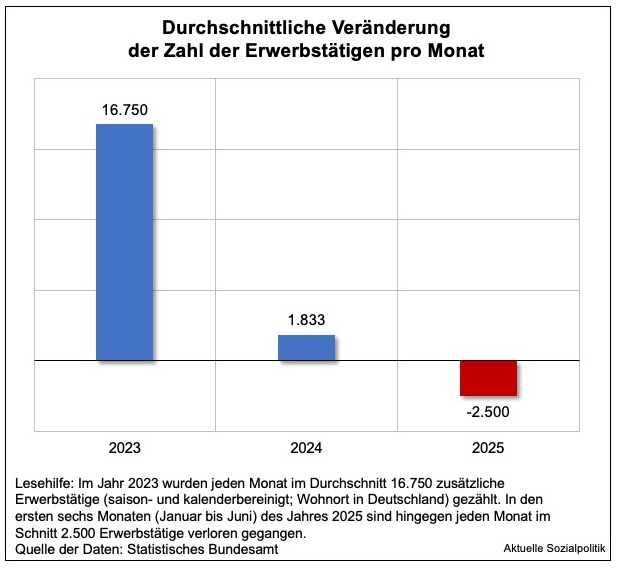

Der Trendverlauf ist eindeutig und seit dem vergangenen Jahr sind wir eingetreten in die rote Zone der Beschäftigungsverluste. In der Zusammenfassung sieht das dann so aus:

Geht es ein wenig differenzierter?

Wie immer lohnt ein etwas genauerer Blick auf die Entwicklungen in Teilbereichen unterhalb des Oberbegriffs der Erwerbstätigen. So berichtet das Statistische Bundesamt:

Es gibt nicht nur Verluste, sondern an anderen Stellen auch (noch) Zugewinne. »Während im 2. Quartal 2025 die Erwerbstätigenzahl gegenüber dem Vorjahresquartal in den Dienstleistungsbereichen wuchs (+178.000 Personen; +0,5 %), sank die Erwerbstätigkeit außerhalb der Dienstleistungsbereiche um insgesamt 168.000 Personen (‑1,5 %).«

➞ Aber auch der große und insgesamt noch expandierende Dienstleistungsbereich zeichnet sich aus durch Licht und Schatten: So hat der Bereich Öffentliche Dienstleister, Erziehung, Gesundheit seinen langjährigen Aufwärtstrend fortgesetzt und wuchs kräftig um 225.000 Personen (+1,9 %). Auf der anderen Seite der Medaille: »Dagegen sank im Bereich Information und Kommunikation die Zahl der Erwerbstätigen weiter, und zwar um 4.000 Personen (-0,3 %). Hier war im 3. Quartal 2024 der fast neun Jahre und über die Corona-Krise hinweg anhaltende Beschäftigungsaufbau zu Ende gegangen. Im Bereich Handel, Verkehr und Gastgewerbe vergrößerte sich das Minus auf 38.000 Personen (-0,4 %). Bei den Unternehmensdienstleistern, zu denen auch der Bereich Vermittlung und Überlassung von Arbeitskräften gehört, sank die Zahl der Beschäftigten um 56.000 Personen (-0,9 %).«

Und diese Information sollte uns (weiter) beunruhigen, denn der Prozess des Abbaus von Beschäftigung im Industriebereich (und leider auch zunehmend in der Bauwirtschaft) beobachten wir schon seit längerem (vgl. dazu bereits den Beitrag Zur Gleichzeitigkeit von scheinbar guten und möglicherweise schlechten Zeiten auf dem Arbeitsmarkt. Ein erster Blick auf die Beschäftigungsentwicklung 2024 vom 2. Januar 2025 sowie Der Beschäftigungsrückgang in der Industrie nimmt zu und die Personalfluktuation nimmt ab vom 2. April 2025):

»Im Produzierenden Gewerbe ohne Baugewerbe ging die Erwerbstätigenzahl im 2. Quartal 2025 gegenüber dem Vorjahresquartal weiter kräftig zurück (-141.000 Personen; -1,7 %). Im Baugewerbe sank die Beschäftigung im 2. Quartal 2025 ebenfalls, und zwar um 21.000 Personen (-0,8 %).«

Betrachtet man die größte Gruppe der Erwerbstätigen, also die sozialversicherungspflichtig Beschäftigten, dann zeigen sich ebenfalls dunkle Wolken am Arbeitsmarkthimmel. Im Monatsbericht Juli 2025 der Bundesagentur für Arbeit (BA) findet man dazu diese Ausführungen (S. 7 ff.):

»Erwerbstätigkeit und sozialversicherungspflichtige Beschäftigung sind zuletzt saisonbereinigt gesunken. Dies zeigen Ergebnisse aus der Erwerbstätigenrechnung des Statistischen Bundesamtes und der Beschäftigungsstatistik der Bundesagentur für Arbeit … Im Durchschnitt der letzten drei Monate, der zufällige Schwankungen ausgleicht, hat die Beschäftigung saisonbereinigt um 5.000 abgenommen.«

Interessant ist auch die Differenzierung des in der Vergangenheit noch zu beobachtenden Expansion der sozialversicherungspflichtigen Beschäftigung: »Schon seit längerem wird das Wachstum der sozialversicherungspflichtigen Beschäftigung vor allem von Teilzeitbeschäftigung getragen, seit dem Jahresanfang 2024 sogar ausschließlich. So ist die Zahl der in Teilzeit sozialversicherungspflichtig Beschäftigten im Mai gegenüber dem Vorjahr … um 201.000 oder 1,9 Prozent auf 10,82 Mio. gestiegen, während die sozialversicherungspflichtige Vollzeitbeschäftigung um 178.000 oder 0,7 Prozent auf 24,09 Mio. abgenommen hat.«

Und auch mit Blick auf diesen Kernbereich der Beschäftigung wird die auch vom Statistischen Bundesamt angesprochene Zweiteilung des Arbeitsmarktes bestätigt:

»In konjunkturnahen Bereichen wie dem Verarbeitenden Gewerbe, der Arbeitnehmerüberlassung, dem Bau und dem Handel gab es teils kräftige Rückgänge der sozialversicherungspflichtigen Beschäftigung. Dagegen waren in fast allen Dienstleistungsbranchen Anstiege zu verzeichnen, vor allem in den staatsnahen Bereichen wie der Öffentlichen Verwaltung, dem Gesundheitswesen, Erziehung und Unterricht sowie Pflege und Soziales. Das absolut größte Minus gab es im Verarbeitenden Gewerbe mit 146.000 oder 2,2 Prozent, die stärksten absoluten Zuwächse bei Pflege und Soziales sowie im Gesundheitswesen mit 70.000 oder 2,7 Prozent bzw. 62.000 oder 2,2 Prozent.«

Und eine weitere Zweiteilung kann mit den aktuellen Zahlen belegt werden, auf die auch schon seit längerem immer wieder hingewiesen wird (vgl. für ein Beispiel den Beitrag Ausländer rein!? Seit 2022 wird das Beschäftigungswachstum in der Pflege ausschließlich von ausländischen Beschäftigten getragen, der hier am 19. Oktober 2024 veröffentlicht wurde): Wenn was wächst, dann durch Beschäftigte mit einer ausländischen Staatsangehörigkeit, bei den Deutschen geht sie zurück.

»In der Betrachtung nach Staatsangehörigkeiten beruht der Anstieg der sozialversicherungspflichtigen Beschäftigung im Vergleich zum Vorjahr allein auf Ausländern. Mit 5,81 Mio. sozialversicherungspflichtig beschäftigten Personen war deren Zahl im Mai 2025 um 248.000 oder 4,5 Prozent größer als ein Jahr zuvor. Dieser Zuwachs geht ganz auf Personen aus sogenannten Drittstaaten zurück, darunter 80.000 auf die Ukraine, 66.000 auf die Asylherkunftsländer und 30.000 auf Länder aus dem Westbalkan.«

Zwei Zahlen verdeutlichen die angesprochene Scherenentwicklung: Die Zahl der sozialversicherungspflichtig beschäftigten Deutschen ist schon länger rückläufig. Im Mai 2025 lag sie um 225.000 niedriger als ein Jahr zuvor. Grund für diese Entwicklung dürften vor allem der demografisch bedingte Rückgang und die Alterung der deutschen erwerbsfähigen Bevölkerung sein. Bei den Menschen mit ausländischer Staatsangehörigkeit hingegen ist die Zahl der sozialversicherungspflichtig Beschäftigten im gleichen Zeitraum um 248.000 gestiegen.

Bei den einen geht es runter, bei den anderen rauf

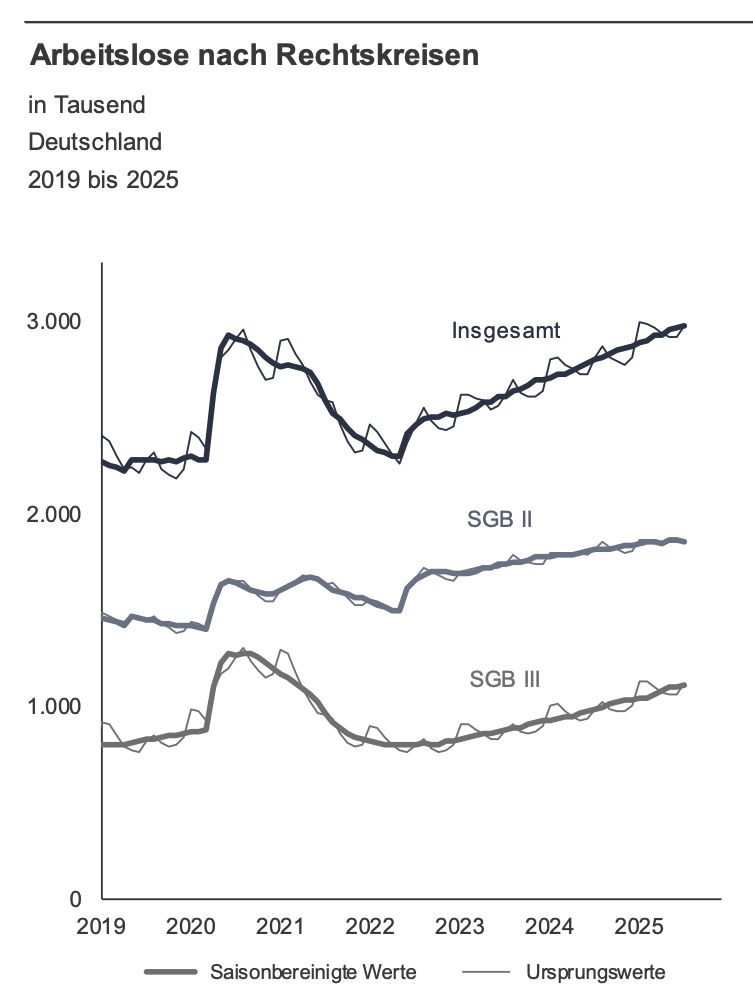

Die seit Jahren vor sich hin dümpelnde und teilweise sogar schrumpfende Volkswirtschaft hat parallel zur auslaufenden Beschäftigungsdynamik, die bis vor kurzem zu immer neuen Erfolgsmeldungen den deutschen Arbeitsmarkt betreffend geführt hat, die registrierte Arbeitslosigkeit nach oben getrieben. Und auch hier sehen wir eine Zweiteilung dergestalt, dass der Anstieg der offiziellen Arbeitslosigkeit scheinbar schwächer ausfällt als man das erwarten würde (weil ein Teil der Arbeitslosen schnell wieder einen neuen Job findet und nicht lange arbeitslos bleibt), zugleich aber steigt mittlerweile die Zahl der Langzeitarbeitslosen überdurchsschnittlich stark an. Das verdeutlicht die BA in ihrem Monatsbericht Juli 2025 mit dieser Abbildung (S. 11):

»Die anhaltend schwache Wirtschaftslage hinterlässt am Arbeitsmarkt immer tiefere Spuren. Einerseits ist die Arbeitskräftenachfrage zu schwach, um das zunehmende Angebot aufzunehmen; andererseits passen die Profile der Arbeitslosen in berufsfachlicher, qualifikatorischer und regionaler Hinsicht oftmals nicht zur Nachfrage. Das Risiko, durch den Verlust der Beschäftigung arbeitslos zu werden, ist zwar im langjährigen Vergleich niedrig, nimmt seit geraumer Zeit allerdings stetig zu.«

Und dann kommt ein besorgniserregender Punkt: »Die Chancen, Arbeitslosigkeit durch Aufnahme einer Beschäftigung zu beenden, liegen auf einem historisch niedrigen Niveau.«

Insofern überraschtes dann auch nicht, wenn man den Daten der BA eine fortschreitende Verfestigung und Verhärtung der Arbeitslosigkeit bei einem Teil der Betroffenen entnehmen kann.

»Die Zahl der Langzeitarbeitslosen belief sich im Juli 2025 auf 1.047.000. Damit waren in diesem Monat 35,1 Prozent der Arbeitslosen länger als zwölf Monate arbeitslos … Gegenüber dem …Vorjahr (hat sich die Langzeitarbeitslosigkeit) um 73.000 oder 8 Prozent erhöht. Der Anstieg erklärt sich mit der schwierigen konjunkturellen Lage und den damit verbundenen schlechten Arbeitsmarktperspektiven von arbeitslosen Menschen. Der Anstieg gegenüber dem Vorjahr geht weit überwiegend auf den Rechtskreis SGB II zurück.«

Wenn man nun weiß, wie schwer es gerade in Deutschland ist (auch in konjunkturell besseren Zeiten), langzeitarbeitslose Menschen wieder in eine Erwerbsarbeit nachhaltig zu bringen und wenn man gleichzeitig zur Kenntnis nehmen muss, dass Beschäftigungshilfen vor allem aus haushalterischen Gründen nach unten gefahren werden (vgl. hierzu ausführlicher den Beitrag Aus dem Bürgergeld diesseits einer im luftleeren Raum eskalierenden „Arbeitspflicht“-Debatte: Immer weniger Möglichkeiten, einer geförderten Beschäftigung nachzugehen. Zur Entwicklung der Arbeitsgelegenheiten und der „Teilhabe am Arbeitsmarkt“ vom 6. August 2025), dann kann und muss man sich Sorgen machen.