Im vergangenen Jahr sind rund 1,2 Millionen Ukrainerinnen und Ukrainer nach Deutschland gekommen – vor allem im Frühjahr 2022 waren es Hundertausende, die als Kriegsflüchtlinge Schutz gesucht und bekommen haben (vgl. dazu ausführlicher den Beitrag Gekommen, um (nicht) zu bleiben. Was wir über die Kriegsflüchtlinge aus der Ukraine (nicht) wissen vom 16. Juli 2023). Ein bedeutsamer Aspekt bei der Bewältigung dieser einzigartigen Herausforderung war das enorme zivilgesellschaftliche Engagement und vor allem die außerhalb des üblichen Asylsystems laufende Behandlung der Kriegsflüchtlinge, vor allem die vielen privaten Unterkünfte, die für die Unterbringung der Menschen zur Verfügung gestellt wurden.

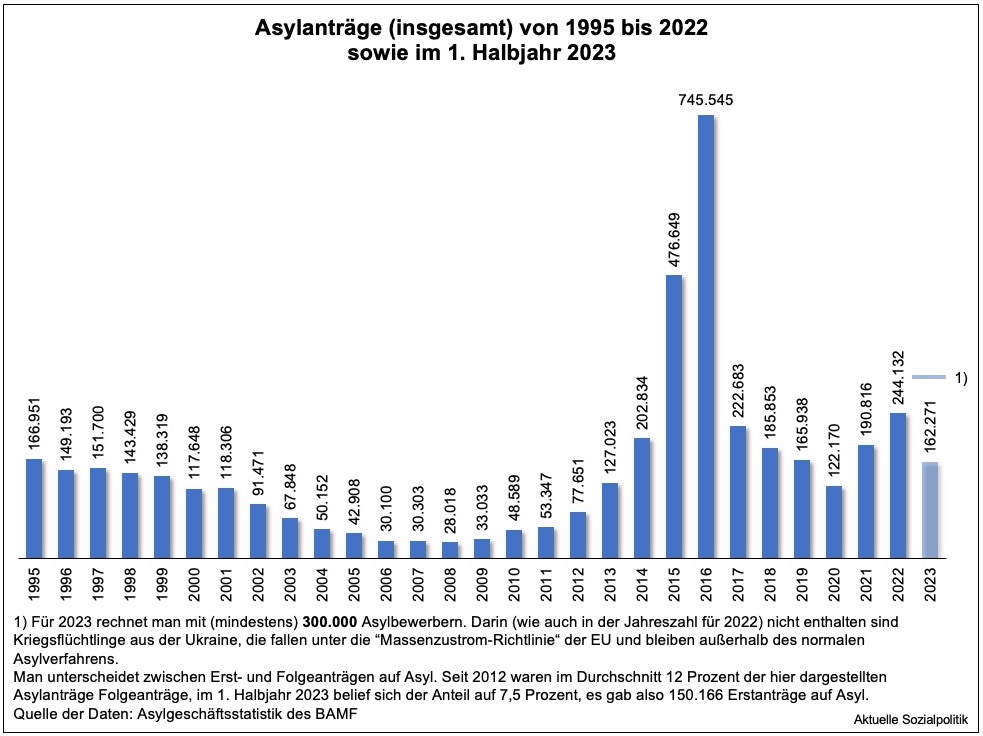

Dabei etwas in den Schatten geraten sind die „normalen“ Flüchtlinge, die als Asylbewerber aufschlagen. Im vergangenen Jahr wurden insgesamt 244.132 Asylanträge gestellt, darunter waren 217.774 Erstanträge auf Asyl. In den ersten sechs Monaten des laufenden Jahres 2023 wurden bereits über 162.000 Asylanträge gestellt (darunter mehr als 150.000 Erstanträge).

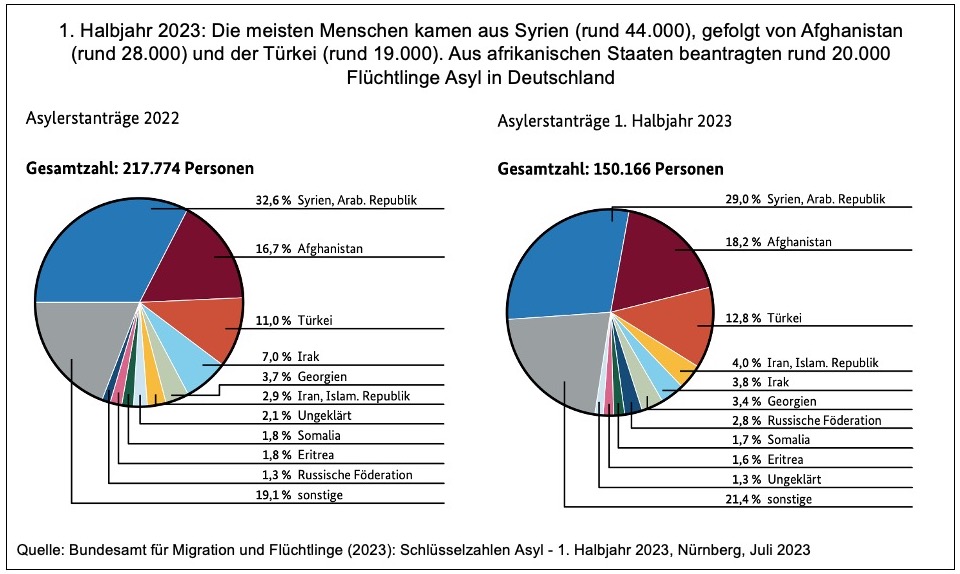

Während inzwischen nur noch wenige Ukrainer nach Deutschlandkommen, nimmt die Zahl der Asylbewerber zu. Es wird damit gerechnet, dass in diesem Jahr 300.000 (oder mehr) Asylanträge gestellt werden. Wo kommen die Asylbewerber her?

Laut Asyl-Statistik des Bundesamtes für Migration und Flüchtlinge wurden im ersten Halbjahr 2023 rund 133.000 Asylanträge bearbeitet und entschieden. 48 Prozent wurden aus inhaltlichen oder formalen Gründen abgelehnt. Nur jeder zweite Antragsteller bekam eine Bleibeperspektive in Deutschland.

Anders als die unter die Sonderregelung der „Massenzustrom-Richtlinie“ der EU fallenden Kriegsflüchtlinge aus der Ukraine werden die „normalen“ Asylbewerber nach einem bestimmten Schlüssel auf Deutschland verteilt, bekommen dort eine Unterkunft zugewiesen und müssen an dem Ort bleiben. »Das Problem: Die meisten Unterkünfte sind durchgehend stark belegt, oft gibt es einfach keine Plätze mehr«, so dieser Beitrag: Flüchtlinge in Deutschland: Wo sollen sie wohnen? Sabine Kinkartz berichtet von einem der vielen Beispiele für Überlastungsnotrufe, die von der kommunalen Ebene ausgesendet werden:

➞ Es geht um den Kreis Fulda im Bundesland Hessen: »Städte und Gemeinden seien „absolut an der Kapazitätsgrenze“, um die Menschen „wenigstens halbwegs menschenwürdig“ unterzubringen, heißt es in einem Schreiben an die Landes- und die Bundesregierung, das der Kreistag, also das kommunale Parlament, Mitte Juli mit großer Mehrheit verabschiedet hat. „Wir brauchen eine Begrenzung des Zuzugs“, sagte Landrat Bernd Woide (CDU). „Es gibt nicht nur einen Mangel an Unterbringungsmöglichkeiten, die darüber hinaus bestehenden Kapazitäten wie bei der Kinderbetreuung, in Schulen, bei der ärztlichen Versorgung und vielen weiteren Bereichen sind auch begrenzt.“ … Immer mehr Kommunen fordern inzwischen, dass ihnen nur noch Flüchtlinge zugewiesen werden, die eine Bleibeperspektive haben. Auch im Kreis Fulda möchte man das erreichen. In der vom Kreistag verabschiedeten Resolution heißt es: „Neu ankommende Asylsuchende und Flüchtlinge aus Drittstaaten sollen bis zum Abschluss der ersten Prüfungen grundsätzlich in den zentralen Aufnahmestellen des Landes verbleiben.“ Landrat Woide fügt hinzu: „Ansonsten funktioniere erfahrungsgemäß die Abschiebung später nicht mehr.“

Von einer problemverschärfenden „Auszugskrise“

Die aus vielen Kommunen berichtete Krise der Unterbringung der zugewiesenen Flüchtlinge hat nicht nur mit den wieder steigenden Zahlen an Asylbewerbern zu tun. Es gibt auch eine „Auszugskrise“. Aktuell würden immer noch 25 Prozent der Menschen, die 2015/2016 nach Deutschland kamen, in Flüchtlingsunterkünften leben.

»Es herrscht so etwas wie ein Stau im Aufnahmesystem. Vor allem in Gegenden mit angespanntem Wohnungsmarkt ist es sehr schwierig für anerkannte Flüchtlinge, eine eigene Wohnung zu finden. Für die neu ankommenden Asylbewerber bedeutet das, dass sie statt ein paar Tagen oft Wochen in den Erstaufnahmelagern bleiben müssen. Und auch die haben Kapazitätsgrenzen.«

➔ Bei der Ankunft in Deutschland werden Schutzsuchende zunächst in sogenannten Erstaufnahmeeinrichtungen (EA) untergebracht. Diese sind in der Zuständigkeit der Länder. Der Aufenthalt in einer EA kann zwischen wenigen Wochen und mehreren Monaten dauern. Es handelt sich in der Regel um große Unterkünfte wie ehemalige Kasernen mit Mehrbettzimmern und Vollversorgung – also ohne eigene Kochmöglichkeit. Danach werden Schutzsuchende auf die Landkreise oder direkt in die Kommunen verteilt. Nach einer Gesetzesverschärfung 2019 können Einzelpersonen, deren Asylverfahren noch nicht abgeschlossen ist, durch die Länder auf bis zu 18 Monate (statt bisher sechs Monate) zum Wohnen in einer Erstaufnahmeeinrichtung verpflichtet werden. Bei Familien mit Kindern ist der Aufenthalt auf sechs Monate beschränkt. Bereits seit 2017 gilt jedoch auch, dass die Länder eine Verweildauer von bis zu 24 Monaten in der Aufnahmeeinrichtung vorschreiben können.

Der Begriff „Auszugskrise“ ist dieser neuen Expertise entnommen:

➔ Boris Kühn und Julian Schlicht (2023): Kommunale Unterbringung von Geflüchteten – Probleme und Lösungsansätze, Berlin, Juli 2023

Der ehemalige Flüchtlings- und Integrationsbeauftragte der Stadt Mössingen, Boris Kühn (mittlerweile Forschungsgruppe Migrationspolitik der Universität Hildesheim), hat zusammen mit dem Koordinator „Hilfen für Geflüchtete“ im Fachdienst des Lankreises Tübingen, Julian Schlicht, für den Mediendienst Integration diese Expertise zum Stand der Unterbringung von Geflüchteten in den Kommunen verfasst. Im Anhang der Expertise findet man auch eine Darstellung der gesetzlichen Rahmenbedingungen der Unterbringung von Geflüchteten sowie die Mindeststandards für die Unterbringung von Geflüchteten in den Bundesländern.

Was meinen die Autoren nun mit „Auszugkrise“? »Als Ende des Sommers 2022 die ersten Hilferufe aus einigen Kommunen kamen, deren Aufnahmekapazitäten teils ausgeschöpft waren, stellte sich die Frage: Warum kann man nicht die Unterkünfte nutzen, die 2015 und 2016 eingerichtet wurden?« (Kühn/Schlicht 2023: 6).

Die Antwort darauf: »Tatsache ist: Leere Unterkünfte gab es Anfang 2022, also zu Beginn des Ukraine-Krieges, in aller Regel nicht.«

Das habe vor allem zwei Gründe:

➔ »Erstens ist von den zuständigen Landesministerien nicht vorgesehen, dass die Kommunen leere Unterkünfte bereithalten. Als die Zahl der Ankünfte von Geflüchteten 2017 zurückging, mussten Kommunen zahlreiche (vor allem angemietete) Unterkünfte wieder zurückgeben. Eine Kostenerstattung war ausschließlich bei entsprechender Belegung möglich … Parallel zum Platzabbau in den Kommunen reduzierten die Länder nach 2015/2016 die Zahl der Plätze in ihren Erstaufnahmen (EA). Damit reduzierte sich auch die Pufferfunktion, die die Landeserstaufnahme für die Kommunen haben könnte: EAs mit geringen Kapazitäten laufen schnell voll, Asylbewerber*innen werden nach kürzester Zeit an die Kommunen weiterverteilt.«

➔ »Der zweite Grund für die Auslastung der Unterkünfte zu Jahresbeginn 2022 war, dass es in vielen Gegenden sehr lange dauerte, bis Geflüchtete aus der Unterbringung in eigene Wohnungen ausziehen konnten. Die Unterbringungskrise ist, zumindest zum Teil und in Regionen ohne nennenswerten Leerstand, auch eine „Auszugskrise“. Der Aufenthalt in den Unterkünften dauert deutlich länger, als dies rechtlich vorgesehen ist.« (Hervorhebung nicht im Original).

Das verwundert auch nicht: »Spätestens nach ihrer Anerkennung dürfen Geflüchtete unmittelbar eine private Wohnung beziehen. Doch die wenigsten haben direkt nach ihrer Anerkennung bereits einen Arbeitsplatz und die finanziellen Mittel, für den eigenen Lebensunterhalt aufzukommen. In diesen Fällen übernehmen die Jobcenter die Mietkosten im Rahmen der üblichen Grenzen des SGB II. Genau dieser preisgünstige Wohnraum ist vielerorts ohnehin knapp.«

Mit Folgen: »Selbst jetzt, im Sommer 2023, leben noch Geflüchtete, die 2015 nach Deutschland eingereist sind, in kommunalen Unterkünften. Mehrere Kommunen in Nordrhein-Westfalen und Baden-Württemberg schätzen ihren Anteil an den Untergebrachten auf etwa 25 Prozent.«

»Die Unterbringungskrise ist also, zumindest zum Teil und in Regionen ohne nennenswerten Leerstand, auch eine „Auszugskrise“. Der Aufenthalt in den Unterkünften dauert deutlich länger, als dies rechtlich vorgesehen ist.« (Kühn/Schlicht 2023: 7).

Zu welchen Ergebnissen kommt die Expertise zur kommunalen Unterbringung von Flüchtlingen?

Die Verfasser der Expertise heben acht Punkte hervor:

1. Ob Unterbringungskapazitäten aufgebraucht sind, lässt sich nur schwer beantworten: Sie sind keine fixe, vorgegebene Größe, sondern das Ergebnis von politischem Handeln.

2. Viele Kommunen sind derzeit mit der Unterbringung und Versorgung von Geflüchteten stark beansprucht. Unsere Gesprächspartner*innen in den Kommunen sehen zwar keinen Notstand, keine Überlastung – aber eine Belastung bzw. eine Situation, die für die Verwaltung herausfordernd ist.

3. Es sind nicht nur die hohen Zahlen der neu ankommenden Schutzsuchenden, die das System unter Druck setzen, sondern auch die Geflüchteten, die schon lange im Aufnahmesystem sind und aufgrund des Wohnraummangels keine eigene Wohnung finden.

4. Wie gut Kommunen aktuell noch zurechtkommen, hängt auch davon ab, wie aktiv und konstruktiv sie vorgehen, zum Beispiel bei der Suche nach Wohnungen und in der Zusammenarbeit mit der Zivilgesellschaft.

5. Wo Strukturen der Integrationsarbeit und Flüchtlingsaufnahme in den letzten Jahren nicht abgebaut oder sogar weiterentwickelt wurden, war man 2022 besser auf die erneute Herausforderung eingestellt.

6. Wenn Geflüchtete ihren Wohnort frei wählen können (wie die Geflüchteten aus der Ukraine), finden sie auch über private Kontakte Unterkunft, das kommunale Aufnahmesystem wird entlastet.

7. Die Rekordzahlen Geflüchteter im Jahr 2022 waren nur dank dieser Freiheit und der Zivilgesellschaft zu bewältigen. Ein Festhalten am üblichen Verteilsystem hätte die Kommunen massiv überlastet.

8. Aufnahmekapazitäten können nicht auf Dauer vorgehalten werden, es sind aber Schritte in Richtung eines „atmenden Systems“ denkbar. Dieses könnte kleine und mittelgroße Veränderungen der Flüchtlingszahlen abfedern und gewährleisten, dass Kommunen nicht sofort zu Notmaßnahmen greifen müssen.

Quelle: Kühn/Schlicht 2023: 2-3)

Zurück zur „Auszugskrise“: »In Regionen mit angespanntem Mietmarkt braucht kommunale Unterbringung auch Auszugskonzepte, die dazu beitragen, dass Unterkünfte nicht dauerhaft belegt sind«, so Kühn/Schlicht (2023: 18).

In dem Artikel Flüchtlinge in Deutschland: Wo sollen sie wohnen? wird als ein Beispiel für ein „Auszugsmanagement“ die Stadt Düsseldorf genannt:

»10.000 ukrainische Kriegsflüchtlinge kamen 2022 innerhalb kurzer Zeit in der nordrhein-westfälischen Landeshauptstadt an. „Das waren so viele Flüchtlinge wie in den Jahren 2015/2016 zusammen“, sagt Miriam Koch, Beigeordnete für Kultur und Integration. „Wir waren trotzdem nicht überfordert, sondern nur gefordert.“

Es habe zwar nicht alles reibungslos funktioniert. „Es ist aber gelungen, die Strukturen, die wir seit 2015 eingeübt hatten, wieder hochzufahren.“ Dazu habe die Zusammenarbeit verschiedener Stellen gehört „und die Erfahrung, wie die Stadt an Wohnungen kommen kann“.

In Düsseldorf wird Auszugsmanagement betrieben, das heißt, die Stadt sucht proaktiv nach Mietwohnungen für anerkannte Flüchtlinge. Dazu gehört auch, private Vermieter davon zu überzeugen, einen Geflüchteten als Mieter zu akzeptieren. Das ist oft schwierig. Koch erzählt von Vermietern, die ausschließlich ukrainische Frauen und Kinder aufnehmen wollten. Vielfach müsse Überzeugungsarbeit geleistet werden, um den Vermietern „Ängste und Sorgen zu nehmen“, wie Koch sagt, und es müssten Konzepte wie „Wohnen-auf-Probe“ angeboten werden.

So macht es auch ein Netzwerk in Baden-Württemberg, in dem sich mehrere Städte zusammengeschlossen haben, um Wohnraum zu finden. Einige Kommunen zahlen dort sogar Renovierungszuschüsse, um Leerstand nutzbar zu machen, andere bieten den Vermietern Mietausfallgarantien an oder schließen für die ersten Jahre den Mietvertrag. Ziel ist, dass die Bewohner nach ein paar Jahren selbst in den Mietvertrag eintreten.

Allerdings hilft selbst das Auszugsmanagement in Städten mit akutem Wohnraummangel nur bedingt. Die Düsseldorferin Koch fände es daher gut, wenn alle Flüchtlinge – und nicht nur Ukrainer – auch privat unterkommen könnten. Es gebe viele Migranten in Deutschland, die bereit wären, Angehörige, Freunde und Bekannte aufzunehmen, die auf der Flucht sind.«

Aber man muss die Problematik natürlich auch einordnen vor der mehr als angespannten Wohnungslage, die dazu führt, dass in vielen Gegenden selbst Einheimische aus der Mittelschicht Probleme haben, halbwegs bezahlbaren Wohnraum zu finden. Und man sollte nicht vergessen, dass neben der Zuwanderung von Flüchtlingen und anders als bei den Asylbewerbern ein intensives Werben um eine Zuwanderung von Arbeitskräften, die möglichst dauerhaft oder lange hier bleiben sollen, stattfindet. Aber die und ihre Familien wollen und müssen auch untergebracht werden. Wenn man dann vor diesem Hintergrund mit solchen Meldungen konfrontiert wird – »Von Januar bis Mai 2023 wurden insgesamt 113.400 Baugenehmigungen für Wohnungen erteilt, das waren 27,0 % weniger als im Vorjahreszeitraum (Januar bis Mai 2022: 155.300)« (Baugenehmigungen für Wohnungen im Mai 2023: -25,9 % gegenüber Vorjahresmonat) -, dann ahnt man, wie die bereits realen Verteilungskonflikte in der absehbaren Zukunft noch angeheizt werden auch von einer mehr als schwächelnden Angebotsseite, was den Wohnraum angeht. Keine guten Aussichten.