Es sieht nach einem Kantersieg aus: Wenn die Schweizerinnen und Schweizer am 28. November 2021 an die Urnen gehen, werden sie bei der Pflege-Initiative ein dickes Kreuz beim Ja machen. Nach Umfragen kann das Volksbegehren auf große Zustimmung hoffen. »Ganze 78 Prozent sagen derzeit Ja zum Volksbegehren, davon sind ebenfalls 48 Prozent „bestimmt dafür“. Mager ist hingegen der Nein-Anteil: Nur 15 Prozent sind gegen die Initiative, sieben Prozent können sich nicht entscheiden.«

»Die Pflegenden haben die Nase voll von miesen Arbeitsbedingungen und chronischem Personalmangel«, so beginnt der Artikel Patient Pflege von Gianna Blum und Sermîn Faki. Sie werfen die Frage auf, wie es eigentlich um die Pflege in der Schweiz bestellt ist.

»Insgesamt arbeiteten 2019 etwa 185.600 Menschen im Bereich Pflege und Betreuung – mehr, als in der Landwirtschaft tätig sind. Rund die Hälfte der Pflegerinnen und Pfleger arbeitet in Spitälern und Kliniken, etwas mehr als ein Drittel in Alters- und Pflegeheimen und die restlichen 17 Prozent in den Spitex-Diensten*.

* Das ist das Pendant zu den ambulanten Pflegediensten in Deutschland. Spitex steht für „spitalexterne Hilfe und Pflege“, eine im deutschschweizerischen Sprachraum verwendete allgemeine Bezeichnung für die Hilfe und Pflege zu Hause.

»Es sind nicht genug. Im September waren 5.761 Stellen offen, … so viele wie noch nie. Sie zu besetzen, ist schwierig. Die meisten Betriebe haben Mühe, qualifiziertes Personal zu finden, viele greifen auf Personalvermittlungen zurück. Je höher die Spezialisierung, desto schwieriger ist es, Fachkräfte zu finden.« Und der Mangel wird zunehmen, allein aufgrund der demografischen Entwicklung mit dem daraus resultierenden steigenden Bedarf: Allein für Alters- und Pflegeheime geht man von einem Bedarf an 35.000 zusätzlichen Stellen im Jahr 2035 aus.

Die Pflegekräfte in der Schweiz sind meist gut qualifiziert: 49 Prozent verfügen über einen Abschluss auf Tertiärstufe. Sie haben also an einer Fachhochschule oder höheren Fachschule studiert. 32 Prozent haben eine Berufsausbildung absolviert. Nur 19 Prozent haben keine formelle Ausbildung auf diesem Beruf. Studienabschlüsse sind vor allem im Krankenhaus gefragt: Derzeit sind dort etwa 70 Prozent der Pflegenden „Diplomierte“, bei der Spitex 42 Prozent und in Altersheimen knapp ein Drittel. Bis 2029 werden 43.400 neue „Diplomierte“ nötig sein, so eine Schätzung des Schweizerischen Gesundheitsobservatoriums (Obsan). Dem wird aber nach derzeitigem Stand nur ein Nachwuchsangebot in der Größenordnung 28.900 gegenüberstehen.

Die Hochqualifizierten sind gefragte Fachkräfte, die man oft aus dem Ausland holt. „Die Schweiz ist in der Luxussituation, dass sie aus gleichsprachigen Nachbarländern rekrutieren kann.“ Mit diesen Worten wird Michael Simon, Professor für Pflegewissenschaft an der Uni Basel, zitiert. In der gesamten Schweiz hat ein Drittel der Pflegekräfte das Diplom im Ausland gemacht. Ob die Schweiz auch langfristig ihre Personallücke so stark mit ausländischem Personal füllen kann, ist nicht nur für Simon alles andere als sicher.

Etwa 40 Prozent verlassen den Pflegeberuf, ob mit oder ohne Diplom. Die Austrittsraten sind seit Jahren relativ hoch, so auch Michael Simon. Und bei den Gründen dafür steht noch nicht einmal die im Vergleich zu tiefe Bezahlung an erster Stelle – laut Simon sind dafür verantwortlich die hohe Arbeitsbelastung, Schichtarbeit und chronischer Druck wegen des ständigen Personalmangels.

Die Gewerkschaft Unia berichtet zu den Arbeitsbedingungen: »58 Prozent müssen die Hälfte ihrer Dienste im sogenannt geteilten Modus leisten: die Hälfte der Schicht am frühen Morgen, die andere am Abend. 50 Prozent der Befragten gaben an, dass die gesetzliche Ruhezeit von elf Stunden zwischen zwei Schichten mehrmals im Monat nicht eingehalten werden kann. Selbst wer nur 80 Prozent arbeitet, hat nur selten mal zwei Tage am Stück frei. Und muss selbst dann erreichbar und auf Abruf sein.«

Mit einer Pflegeintiative für mehr

Der Schweizer Berufsverband der Pflegefachfrauen und Pflegefachmänner (SBK) hat die Pflegeinitiative lanciert. Die überparteilich unterstützte Initiative wurde im November 2017 eingereicht. Das Parlament anerkannte in der Folge immerhin das Problem und verabschiedete nach jahrelangem Tauziehen im März 2021 einen Gegenvorschlag, der aber aus Sicht der Pflegeinitiative allerdings völlig zu klein dimensioniert ist, weshalb man an der Abstimmung über die Pflegeinitiative festhält.

»Bundesrat und Parlament lehnen die Initiative ab, legen ihr aber einen indirekten Gegenvorschlag vor. Dieser sieht eine Ausbildungsoffensive vor, bei der Bund und Kantone insgesamt knapp unter einer Milliarde Franken über acht Jahre investieren sollen. Zudem sollen Pflegende neu gewisse Leistungen selbst abrechnen können. Für Massnahmen im Arbeitsalltag seien aber Sozialpartner und Kantone zuständig«, so Gianna Blum und Sermîn Faki in ihrem Artikel. Die Pflegeinitiative schreibt dazu: »Der vom Parlament erarbeitete indirekte Gegenvorschlag konzentriert sich auf die Ausbildung neuer Pflegefachpersonen. An der chronischen Überlastung der heute tätigen Pflegenden, ihren schwierigen Arbeitsbedingungen und den vielen frühzeitigen Berufsausstiegen ändert sich nichts. Es fehlen Massnahmen, um die Arbeitsbedingungen der Pflegenden zu verbessern, die heute im Beruf tätig sind. Es fehlen Massnahmen, um frühzeitige Berufsausstiege zu verhindern und es fehlen Massnahmen, um die Pflegequalität zu sichern.«

Und was enthält die zur Abstimmung gestellte Pflegeinitiative?

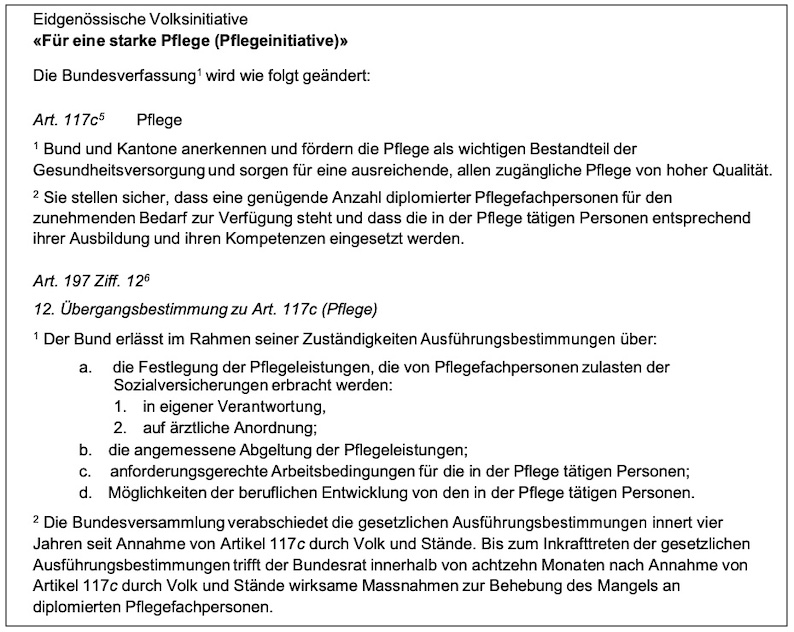

Den Text, der zur Abstimmung steht, gibt es hier im Original:

➔ Eidgenössische Volksinitiative „Für eine starke Pflege (Pflegeinitiative)“

Entscheidend ist die Formulierung im Satz 2 des Art. 117c zur Pflege, also die verpflichtende Aufgabenzuschreibung an Bund und Kantone:

»Sie stellen sicher, dass eine genügende Anzahl diplomierter Pflegefachpersonen für den zunehmenden Bedarf zur Verfügung steht und dass die in der Pflege tätigen Personen entsprechend ihrer Ausbildung und ihren Kompetenzen eingesetzt werden.«

Die Pflegeinitiative selbst begründet diese Formulierung so: »Die positive Wirkung eines Pflegepersonalschlüssels, einer Verhältniszahl von Pflegefachpersonen zu Patienten, ist wissenschaftlich belegt. Die Pflegeinitiative macht über die Zahl der Pflegenden bewusst keine Vorgaben. Der Pflegepersonalschlüssel ist pro Pflegebereich von den medizinischen und pflegerischen Fachpersonen zu definieren.«

Und es wird darauf hingewiesen, dass die Gegenseite darauf schon reagiert hat: »Eine unerwartete Kehrtwende hat am 16. September 2021 der Nationalrat gemacht. Er hat sich entschlossen, eine so genannte Nurse-to-Patient-Ratio einzuführen. «Diverse Langzeitstudien zeigen klar, dass die Anzahl diplomierter Pflegefachkräfte grosse Auswirkungen auf die Qualität der Pflege und damit auf die Patientensicherheit hat. Die Einführung einer „nurse to patient ratio“ verbessert die Qualität der Pflege nachweislich», so steht es in der Motion 19.4053, die der Nationalrat angenommen hat.«

➔ Die bereits 2019 eingebrachte Motion 19.4053 ist überschrieben mit „Einführung einer „nurse to patient ratio“ in der Pflege. Eine qualitative und wirtschaftliche Notwendigkeit“. Der Text geht so: „Der Bundesrat wird aufgefordert, in der Pflege eine „nurse to patient ratio“ einzuführen, um einerseits die Qualität der Pflege zu verbessern und um andererseits dadurch die Kosten im Gesundheitswesen zu senken.“

Interessant ist die Begründung: »Erhebungen in der Schweiz zeigen es klar: In den nächsten Jahren werden in der Schweiz sehr viele diplomierte Pflegefachpersonen fehlen. Dieser Mangel an Fachkräften hat Auswirkungen auf die Qualität der Pflege und somit auf die Patientensicherheit. Sehr viele dieser dringend benötigten qualifizierten Fachkräfte verlassen allerdings den Beruf nach kurzer Zeit wieder. Damit also der Beruf wieder attraktiver gemacht werden kann und gleichzeitig die Qualität der Pflege verbessert werden kann, braucht es eine sogenannte „nurse to patient ratio“. Diverse Langzeitstudien zeigen klar, dass die Anzahl diplomierter Pflegefachkräfte grosse Auswirkungen auf die Qualität der Pflege und damit auf die Patientensicherheit hat. Die Einführung einer „nurse to patient ratio“ verbessert die Qualität der Pflege nachweislich. Mit einer „nurse to patient ratio“ wird die Anzahl diplomierter Pflegefachleute pro Pflegeteam erhöht. Damit kann die Pflegezeit pro Patient durch eine diplomierte Pflegefachperson erhöht werden. Nebst der Attraktivitäts- sowie Qualitätssteigerung beeinflusst die Erhöhung der Anzahl diplomierter Pflegefachpersonen auch die Kostenentwicklung im Gesundheitswesen positiv: Eine „nurse to patient ratio“ führt nachweislich zu einer Reduktion der Pflegekosten.«

➞ Zur „Nurse to Patient Ratio“ vgl. auch die Studie von Michael Simon und Sandra Mehmecke (2017): Nurse-to-Patient Ratios. Ein internationaler Überblick über staatliche Vorgaben zu einer Mindestbesetzung im Pflegedienst der Krankenhäuser, Düsseldorf 2017.

Die Bundesrat – das ist die Regierung der Schweiz und nicht wie in Deutschland das Länderparlament – hat diesen Antrag ebenfalls 2019 schon zurückgewiesen. Angeblich sei die Einführung einer „nurse to patient ratio“ zu komplex und dann kommt ein Argument, dass wir aus dem föderalen Deutschland auch gut kennen – die Zuständigkeit. Denn es liegt »im Grundsatz in der Zuständigkeit der Kantone, die Anzahl und das Qualifikationsniveau der Pflegefachkräfte unter Berücksichtigung des Versorgungsbedarfs so festzulegen, dass die Behandlungsqualität in den Institutionen den Anforderungen entspricht.«

Aber auch die Regierung kann das Anliegen nicht einfach vom Tisch wischen und deshalb wurde formuliert, dass man »Grundlagen für eine vertiefte Diskussion über den Zusammenhang zwischen der Anzahl Pflegefachpersonen und der Qualität und Patientensicherheit erarbeiten« wolle. Dabei werden man sich »auch mit Regulierungen zum Personalschlüssel in anderen Ländern und mit deren Eignung für die Qualitätssicherung in der Pflege in der Schweiz befassen.«

Und der abschließende Blick wieder zurück nach Deutschland

Man rufe sich noch einmal die Formulierung in Erinnerung, die in die Verfassung geschrieben werden soll: »Sie stellen sicher, dass eine genügende Anzahl diplomierter Pflegefachpersonen für den zunehmenden Bedarf zur Verfügung steht und dass die in der Pflege tätigen Personen entsprechend ihrer Ausbildung und ihren Kompetenzen eingesetzt werden.«

Es geht hier nicht um irgendwelche Pflegekräfte, das könnten auch un- und angelernte Kräfte sein, sondern gefordert wird die Sicherstellung einer ausreichenden Zahl an qualifizierten Pflegefachpersonen.

Und bei uns in Deutschland? Da wird doch auch eine ausreichende Personalausstattung angemahnt und eingefordert. Beispielsweise in dem Bereich der Pflege, wo heute schon Land unter ist, also in der Langzeit- bzw. Altenpflege. In diesem Bereich wird das Fehlen von 100.000 Pflegekräften beklagt. Und der Mangel wird auch genau beziffert, so in dem „Rothgang-Gutachten“. Vgl. dazu Heinz Rothgang et al. (2020): Entwicklung eines wissenschaftlich fundierten Verfahrens zur einheitlichen Bemessung des Personalbedarfs in Pflegeeinrichtungen nach qualitativen und quantitativen Maßstäben gemäß § 113c SGB XI (PeBeM). Vorgeschlagen wird, dass sich eine Pflegekraft künftig rechnerisch im Schnitt um 1,8 Pflegebedürftige kümmern soll. Bisher beträgt die Quote 1 zu 2,5. Bezogen auf ein Pflegeheim mit 100 Bewohnern heißt das, dass diese von 55 statt wie bisher von 40 Pflegekräfte betreut werden sollen. Aber wie so oft muss man das Kleingedruckte genau studieren: Laut Gutachten muss die Zahl der Pflegekräfte um insgesamt 36 Prozent erhöht werden, von jetzt rund 320.000 auf dann knapp 440.000. Die Kosten für das zusätzliche Personal belaufen sich auf jährlich rund vier Milliarden Euro.

Da sollte man innehalten und nachrechnen, was ich in dem Beitrag Die Zukunft der stationären Altenpflege zwischen Mindestlohn und wenn, dann mehr Hilfskräften? Kritische Anmerkungen angesichts einer doppelten Absenkung in einem ganz besonderen Arbeitsfeld vom 25. Februar 2020 gemacht habe: »Gut 120.000 Pflegekräfte mehr für rund vier Milliarden Euro? Das würde überschlägig kalkuliert bedeuten, dass man hier mit einem Jahresverdienst von rund 25.000 Euro gerechnet hat – umgerechnet auf das Bruttomonatsentgelt wären das 2.083 Euro, was ein Stundenlohn von 12,02 Euro bedeuten würde. Da wären Pflegefachkräfte aber billig zu haben, wenn es sie denn gibt. Oder sollte es hier gar nicht um Pflegefachkräfte gehen? Sondern vielleicht um Hilfskräfte?« Und tatsächlich plädiert Rothgang dafür, dass durch eine Abschaffung der heute noch geltenden Pflegefachkraftquote (50 Prozent des Personals müssen Fachkräfte sein) das zusätzliche Personal fast ausschließlich auf dem Weg der Akquise von Pflegehilfskräften erfolgen muss und auch soll, weil die weniger werdenden Pflegefachpersonen können sich dann, so der Traum der Optimierer, um die „eigentliche“ Dinge kümmern, den banalen Rest erledigen dann die Hilfskräfte.

➔ Dazu bereits aus dem Jahr 2017 meine kritischen Anmerkungen: »Der Pflege-Taylorismus feiert hier eine große Party. Dahinter steht die Vorstellung, man könne die Betreuungs- und Pflegeprozesse in kleine Häppchen zerteilen und dann die Personalbemessung anhand der so gewonnenen Teilprozesse machen. Mit dem natürlich erwünschten Ergebnis, dass die examinierten Pflegekräfte einen nicht geringen Teil ihrer Arbeitszeit mit „nicht-pflegekraftrelevanten“ Tätigkeiten verbringen bzw. „verschwenden“, die eben auch von anderen, nicht-examinierten Kräften erledigt werden könnten – zu „100 Prozent der „erforderlichen“ Qualität. Und wenn man die einzelnen Arbeitsprozesse nur „richtig“ zerlegt, dann wird der Bedarf an examinierten Fachkräften deutlich eingedampft werden können, was zugleich bedeuten würde, die Quote der Nicht-Fachkräfte erhöhen zu müssen und die auch zu dürfen, weswegen natürlich die 50 Prozent-Vorgabe fallen muss. Und da die Hilfskräfte quantitativ leichter zu finden snd als Fachkräfte und zugleich auch noch billiger sind, hätte man eine „win-win-Situation“. Für die Pflegeheim-Betreiber.« (Stefan Sell: Wenn private Pflegeheimbetreiber eine „ideologiefreie Diskussion“ vorschlagen … Die Altenpflege, ihre Personalmisere und die das Geschäft störende Fachkraftquote, 22. August 2017).

Das ist ein ganz entscheidender Unterschied: Die einen setzen auf ein den Anforderungen der modernen Pflege entsprechendes Qualifikationsmodell, die anderen wollen irgendwoher irgendwelche Leute und die dann auch noch zu überschaubar niedrigen Kosten besorgen.