Es häufen sich verständlicherweise die Beiträge, in denen diskutiert und nachgezeichnet wird, dass das Corona-Virus eben nicht als „großer Gleichmacher“ ohne Ansehen von Stand und Geld über den Globus und durch unsere Gesellschaften wabert, sondern dass man von einem „Ungleichheitsvirus“ in mehrfacher Hinsicht sprechen muss – vor allem hinsichtlich der Tatsache, dass das Virus eben nicht gleichverteilt über uns gekommen ist und seine krankmachenden und teilweise tödlichen Schneisen schlägt, sondern dass es auf bereits vorher vorhandene soziale Ungleichheiten aufsetzt und diese verschärft oder gar potenziert. Dazu bereits die Ausführungen in diesem Beitrag vom 6. März 2021: Das Corona-Virus und die Ungleichheit: Vom anfänglichen „großen Gleichmacher“ zu einem in Umrissen immer deutlicher erkennbaren „Ungleichheitsvirus“. Darin findet man beispielsweise diesen Hinweis: In Großbritannien verknüpfen die Statistiker »den offiziellen Index of Multiple Deprivation, eine sozialgeographische Armutsstatistik, mit Daten über Corona-Todesfälle, was schon im Frühjahr 2020 fast in Echtzeit den Beweis erbrachte: Je ärmer die Gegend, desto höher die Mortalität.« Derartige Erkenntnisse sind übrigens nicht nur von akademischer Relevanz, jedenfalls im Vereinigten Königreich: »Jüngst wurde daraus die Forderung abgeleitet, deprivation und ethnicity als gleichberechtigte Risiko-Faktoren neben hohem Alter anzuerkennen – und betroffene Gruppen bevorzugt zu impfen.«

Auch in Deutschland hat man sich in der Forschung auf diesen wichtigen Weg einer differenzierten Analyse begeben, wenn auch mit Verzögerung und mit im Vergleich zu anderen Ländern teilweise erheblichen Datenrestriktionen. Aber wenn man denn auf die – mögliche – Verknüpfung von sozialer Lage und unterschiedlichen Graden der Betroffenheit von dem Corona-Virus schaut, dann ergeben sich ähnliche Befunde, wie sie bereits aus anderen Ländern berichtet werden. Stellvertretend dafür sei hier auf entsprechende Ergebnisse aus dem RKI hingewiesen:

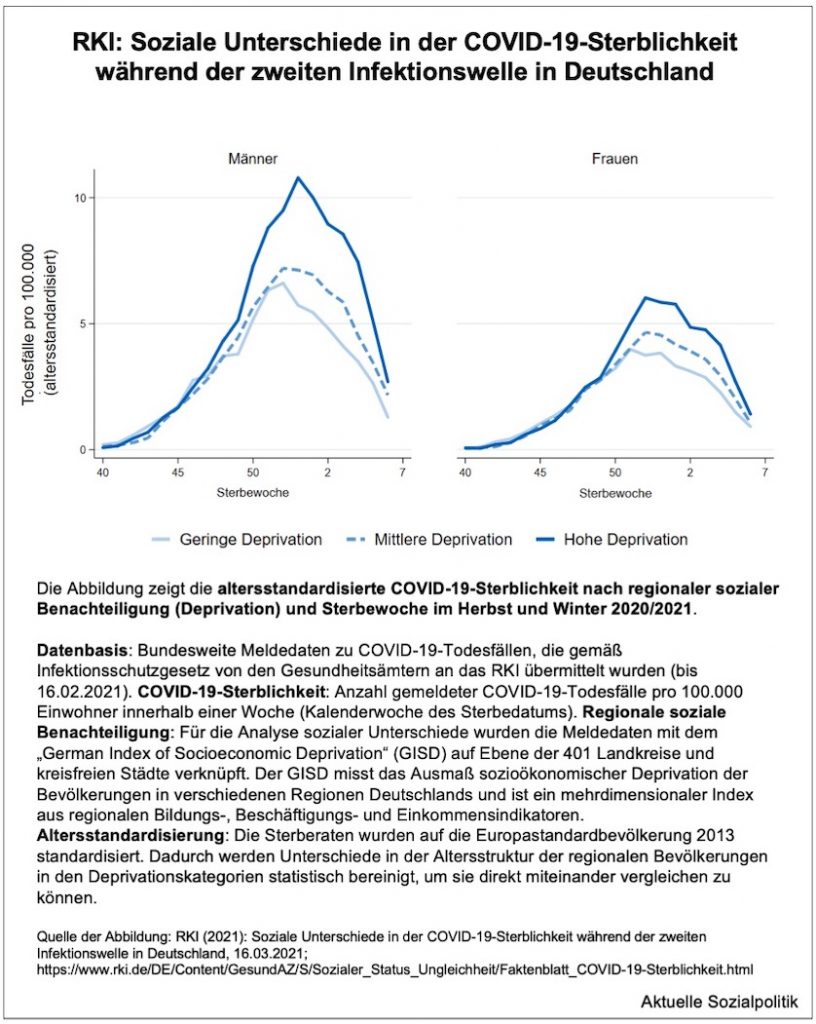

Unter der Überschrift Soziale Unterschiede in der COVID-19-Sterblichkeit während der zweiten Infektionswelle in Deutschland berichtet das Robert Koch-Institut (RKI) am 16. März 2021:

»Während der zweiten Infektionswelle im Herbst und Winter 2020/2021 stieg die COVID-19-Sterblichkeit in Deutschland stark an und erreichte im Dezember und Januar einen Höchststand. Nach den Meldungen der Gesundheitsämter sind im Dezember und Januar mehr als 42.000 Personen, bei denen COVID-19 festgestellt wurde, verstorben. Davon waren etwa 90 Prozent im Alter von 70 Jahren und älter.« Und dann: »Der Anstieg der COVID-19-Todesfälle fiel in sozial benachteiligten Regionen Deutschlands am stärksten aus – sowohl bei Männern als auch bei Frauen. Im Dezember und Januar lag die COVID-19-Sterblichkeit in sozial stark benachteiligten Regionen um rund 50 bis 70 Prozent höher als in Regionen mit geringer sozialer Benachteiligung.«

Hier geht es um den differenzierten Blick auf einen möglichen Zusammenhang zwischen der sozialen Deprivation und der COVID-19-Sterblichkeit in der zweiten Welle. Die Befunde zeigen einen solchen – und wenn man die seit Jahrzehnten laufende Public Health-Debatte über die vielgestaltigen Zusammenhänge zwischen der sozialen Lage und der ungleichen Verteilung von Gesundheitsrisiken berücksichtigt, ist das auch nicht wirklich überraschend. Wie immer bei komplexen sozialwissenschaftlichen Themen ist die Suche nach und die Identifikation von Ursachen höchst herausforderungsvoll, haben wir es doch mit zumeist multifaktoriell beeinflussten Zusammenhängen zu tun, die sich nicht auf die einfache Formel „wenn, dann …“ eindampfen lassen.

Und noch weitaus schwieriger wird dann die sich anschließende Frage, ob und wie man mit differenzierten und Ungleichheiten offenlegenden Befunden politisch umgehen soll (oder nicht). Auch dazu haben wir in den zurückliegenden Wochen ein interessantes, lehrreiches und irgendwie auch „typisch deutsches“ Beispiel erfahren müssen. Gemeint ist die „Diskussion“ (in Anführungszeichen deshalb, weil es eigentlich keine wirkliche Diskussion gegeben hat) über die Frage, ob „Menschen mit Migrationshintergrund“ überproportional auf den Intensivstationen deutscher Kliniken mit COVID-19-Erkrankungen vertreten sind.

Von Ausländern, die (selbst) „schuld“ sind, dass sie erkranken über gefühlte Proportionen und einer mehr als löchrigen Statistik bis hin zu einer nüchternen Analyse dessen, was an Ungleichheiten wirkt

In Ländern wie Großbritannien und den USA wurden bereits im vergangenen Jahr zahlreiche Analysen veröffentlicht, die zeigen, dass Einwandererfamilien schwerer von der Pandemie betroffen sind. In England verdeutlichen Studien aus der ersten Welle, dass Menschen mit Migrationshintergrund teilweise doppelt so stark gefährdet waren, an Covid-19 zu sterben, als jene ohne Migrationshintergrund. Studien aus den USA belegen, dass Latinos und Schwarze dort dreimal so häufig an Corona erkranken wie Weiße. Und doppelt so häufig daran sterben. Das sind erst einmal „nur“ statistische Befunde, die inhaltlich gefüllt werden müssen hinsichtlich der diese Ungleichverteilung auslösenden Faktoren. Aber man ahnt es schon: In bestimmten Kreisen und in den entsprechend formartierten Köpfen mancher Menschen lösen solche statistischen Zusammenhänge sogleich reflexhafte Interpretationen aus, bevor man sich überhaupt auf den beschwerlichen Weg macht, nach den möglichen Ursachen zu forschen: „Die Ausländer“ sind schuld, halten sich nicht an die Regeln und stecken sich deshalb gegenseitig an. Ab in die Schublade. Was aber, gerade bei uns in Deutschland, auch für „die andere Seite“ gilt, die dann ebenfalls reflexhaft mit der „Rassismus“-Keule aus den Schützengräben springt und bereits in der Benennung von solchen Unterschieden einen diskriminierenden Akt zu erkennen meint.

Und dieses Pingpong-Spiel wird von einem Teil der Medien nicht nur begleitet, verstärkt und befeuert, sondern zuweilen schlichtweg mit einem ersten Aufschlag in die Welt gesetzt, um dann die sich ausbreitenden Empörungswellen zu genießen. Nicht überraschend ist, dass auf diesem Niveau die Bild-Zeitung nicht weit weg sein kann. So wie auch im vorliegenden Fall.

Anfang März 2021 konnte man in der Zeitung mit den großen Überschriften unter dem Titel RKI-Chef: „Es ist ein Tabu“. Hoher Anteil von Intensivpatienten mit Migrationshintergrund lesen: »Die Bundesregierung ist offenbar damit gescheitert, ihre Corona-Strategie auch jenen Menschen verständlich zu machen, die nur wenig oder gar kein Deutsch sprechen.« Dass wir es mit einem „Tabu“ zu tun haben, soll der RKI-Chef Wieler Mitte Februar in einer internen Runde mit Intensivmedizinern aus der gesamten Republik gesagt haben. Zuvor hätten diese von einem übermäßig hohen Anteil von Menschen mit Migrationsgeschichte unter intensivmedizinisch behandelten Coronapatienten berichtet. Wieler selbst bestätigte die Aussagen indirekt und sprach von „Überlegungen“ statt „abschließenden Feststellungen“. Der Bild-Artikel wurde an anderer Stelle sogleich kritisch aufgegriffen, beispielsweise von Anna Böcker in der taz unter der Überschrift Ungleichheit macht krank. Da wird dann sofort diese Interpretationsmaschinerie angeworfen: »Der Subtext: Wer mit Covid auf der Intensivstation landet, ist ein bisschen selbst schuld. Darf man aber nicht sagen. Außerdem: Die Intensivstationen sind nicht etwa deshalb voll, weil die Regierung die Bevölkerung nicht angemessen vor der Pandemie schützt, sondern weil die Menschen sich nicht an die Regeln halten. Und zwar Menschen mit schlechten Deutschkenntnissen. So werden die Verhältnisse auf den Kopf gestellt und die Verantwortung den Schwerkranken selbst zugeschoben.« Böcker spricht von einer „rassistischen Stoßrichtung des Bild-Artikels“.

»Forschung und Klinikalltag zeigen: Covid-19-Erkrankungen und ihr Verlauf haben teilweise mit der Herkunft zu tun. Die Gründe dafür sind vielfältig«, so beginnt der Beitrag von Hannes Heine und Robert Kiesel, der unter der Überschrift steht: Warum Corona Menschen mit Migrationshintergrund häufiger trifft. Darin geht es am Anfang auch um die von der Bild-Zeitung hervorgehobene Äußerung des RKI-Präsidenten Wieler: »In Berliner Kliniken wurde … über das Statement des RKI-Chefs diskutiert. Von einzelnen Stationen der Charité, der Vivantes-Kliniken und kirchlicher Krankenhäuser berichten Pflegekräfte und Ärzte, dass die Aussagen – grob vereinfacht – zuträfen. Insbesondere Patienten, meist seien es Männer, aus „Großfamilien“ seien wegen Covid-19 in Behandlung. Oft sprächen sie Arabisch, auch Türkisch oder Serbokroatisch. Ab und zu habe es Streit mit Angehörigen gegeben, die sich nicht mit dem Besuchsverbot abfinden wollten, berichten Vivantes-Pflegekräfte.« Doch dabei bleibt es nicht: »Allerdings, so sagen die selben Klinikmitarbeiter, gebe es Coronafälle in der gesamten Bevölkerung. Tendenziell seien schwere Verläufe bei jenen Patienten häufiger, die aus „eher bescheidenen Verhältnissen“ kommen, wie es eine Vivantes-Medizinerin ausdrückte.«

Nun bewegen wir uns bei diesen Äußerungen – übrigens war das bei der Runde von Wieler mit einigen Chefärzten erst einmal auch so – auf der Ebene der eher anekdotischen Evidenz. Ein darüber hinausgehender, also strukturierter und datengestützter Blick auf das Geschehen ist in Deutschland bislang eher – so die bereits vorgetragene Kritik – nicht vorhanden oder nur in ersten Umrissen. Eine der wenigen Ausnahmen ist übrigens gerade Berlin. Darüber wurde hier bereits am 6. März 2021 berichtet: »Berlin hat eine Untersuchung zum Wohnumfeld und der sozioökonomischen Situation der Betroffenen veröffentlicht. Ergebnis: „Je höher der Anteil der Arbeitslosen beziehungsweise Transferbeziehenden in den Bezirken ist, desto höher ist die Covid-19-Inzidenz.“ Weiterhin seien – wie in Bremen – dichter besiedelte Bezirke und Viertel mit vielen Einwanderern besonders betroffen. Vgl. zu den Berliner Daten ausführlicher Senatsverwaltung für Gesundheit, Pflege und Gleichstellung (2020): Das SARS-CoV-2-Infektionsgeschehen in Berlin – Zusammenhang mit Soziodemografie und Wohnumfeld, Berlin: Stand: 29.10.2020).«

»Und auch zur Wirkung des Faktors Migrationsgeschichte auf das Infektionsgeschehen traf die Studie eine Aussage: Die Covid-19-Inzidenz sei „positiv assoziiert“ mit dem Anteil der Einwohner mit Einwanderungsgeschichte sowie mit dem Anteil der Nicht-EU-Ausländer, erklärte die Gesundheitsverwaltung«, so Heine und Kiesel, diese Studie aus dem vergangenen Jahr aufgreifend.

Und dann wird sofort die kritische Sichtweise auf die gerade beginnende Debatte (?) zitiert: »Beatrice Moreno, Ärztin und Hochschullehrerin im Bereich Öffentliches Gesundheitswesen an der Hochschule für Technik und Wirtschaft Berlin, zeigte sich „fassungslos“ ob der grobschlächtigen und ihren eigenen Recherchen zufolge unzutreffenden Aussagen über das angeblich deutlich höhere Infektionsgeschehen in migrantischen Communities. „Die Herkunft spielt bei der Prävention, Nachverfolgung und bei der Behandlung dieser schrecklichen Krankheit keine Rolle“, erklärt Moreno in einer dem Tagesspiegel vorliegenden schriftlichen Stellungnahme. Nicht die Herkunft, sondern soziale Faktoren seien ursächlich dafür, dass sich Menschen mit Migrationsgeschichte im Vergleich zu anderen Bevölkerungsgruppen häufiger anstecken. „Denn nicht der Migrationshintergrund per se wäre ein Risikofaktor, sondern definierte Lebensbedingungen, wie etwa beengte Lebensräume oder fehlende Möglichkeiten der Home-Office-Tätigkeit“, erklärt Moreno. Die von der „Bild“ zitierten Aussagen der Intensivmediziner nennt sie „völlig unwissenschaftlich“ und kritisiert: Beiträge wie jener seien „weder hilfreich noch von wissenschaftlichem Wert.“«

Von wissenschaftlichem Wert wäre jenseits der anekdotischen Evidenz tatsächlich, wenn man einen datenfundierten Überblick hätte, ob das nur ein selektiver Eindruck einiger Ärzte und anderer Beschäftigten in Kliniken ist – oder eben doch mehr. Dieser Frage nachgegangen sind Amrai Coen und Martin Machowecz in ihrem Artikel „Liegen auf den Intensivstationen wirklich mehr Menschen mit Migrationshintergrund?“, der in der Print-Ausgabe der Wochenzeitung DIE ZEIT (Nr. 12/2021, 18.03.2021, S. 4) veröffentlicht worden ist. Die haben Kliniken in ganz Deutschland gefragt; mit mehr als zwei Dutzend Ärztinnen und Ärzten gesprochen – unter ihnen Professoren, die einige der größten Intensivstationen der Republik leiten. Können sie bestätigen, dass vermehrt Menschen mit Migrationshintergrund in ihren Kliniken landen? Aber sogleich wird auch wieder Wasser in den Wein gegossen: »Das Ergebnis ist nicht repräsentativ, aber dennoch eindrücklich.« Was sie damit meinen? »Für viele Kliniken ist die Frage nach dem Migrationshintergrund von Patienten ein Thema, das zu wenig ausgeleuchtet ist. Es gibt Chefärzte, die sagen: Zeitweise, vor allem auf dem Höhepunkt der zweiten Welle, hätten 50 bis 90 Prozent der Covid-Intensivpatienten einen Migrationshintergrund gehabt. Oft weit mehr, als es der jeweilige Anteil von Zuwanderern an der Bevölkerung erwarten ließe. Zugleich gibt es Kliniken, die solche Phänomene gar nicht beobachten. Etwa weil sie in Regionen ohne großen Migrationsanteil liegen: Ein Krankenhaus in einem Corona-Hotspot in Sachsen-Anhalt hat exakt null Corona-Patienten mit Migrationshintergrund behandelt.«

Besonders hervorzuheben an dem differenzierenden Beitrag von Coen und Machowecz ist dann dieser Hinweis – vor dem Hintergrund, dass wir bislang bei „Menschen mit Migrationshintergrund so tun, als sei das eine ähnlich vergleichbare Kategorie wie Geschlecht oder Hautfarbe: »Etwa ein Drittel der befragten Ärzte sagt aber auch: Wie solle man denn bitte erfassen, ob ein Mensch einen Migrationshintergrund hat? Zählt auch die dritte Generation von Zuwandererkindern noch dazu? Und ein Österreicher, der in einer Klinik im Allgäu liegt? Soll man vom Namen ausgehen? Und ist dann auch Alois ein Migrant in NRW?«

Übrigens erfährt man in dem ZEIT-Artikel auch, wie es zu dem Video-Gespräch von Wieler mit einigen Chefärzten gekommen ist, aus dem die Bild-Zeitung zitiert hat und was die heftige Reaktionen und Gegenreaktionen ausgelöst hat. Und wieder einmal lernen wir, dass die Welt eben nicht (nur) schwarz oder weiß ist:

»Thomas Voshaar ist Chefarzt im Bethanien-Krankenhaus im nordrhein-westfälischen Moers, einer Lungenfachklinik mit großer Corona-Spezialstation. Seit vergangenem November, sagt er, »haben wir bei den Schwerstkranken einen Anteil von 40 bis 50 Prozent, die nicht oder sehr schlecht Deutsch sprechen«. Der Migrationsanteil in der Moerser Bevölkerung liegt weit darunter. Voshaar ist wichtig zu betonen, dass er sich vor einer Sache sorge: Populisten, die seine Aussagen für sich zu nutzen versuchen könnten. Etwa die AfD, die schon in Reden behauptete: Wenn so viele Migranten auf den Intensivstationen landeten – dann sei Corona ja wohl kein Problem der deutschen Bevölkerung! Genau das Gegenteil sei der Fall, sagt Voshaar. Es gehe darum, wie man Menschen mit Migrationshintergrund besser schützen könne. Es sei deutlich schwieriger, Patienten zu betreuen und auch nicht invasiv zu beatmen, wenn es Kommunikationsbarrieren gebe. Sie würden schneller unruhig, mitunter auch sehr ängstlich; aus seiner Erfahrung müssten sie dann mitunter früher intubiert werden. Voshaar hat deshalb angefangen, andere Chefärzte anzurufen. »Immer wieder«, sagt er, »habe ich von den Kollegen gehört: Ja, bei uns ist es ähnlich wie bei dir.« Eines Sonntagabends lud Voshaar RKI-Chef Wieler zu einer Videokonferenz ein, zum lockeren Austausch mit ein paar Kollegen und Freunden, man kenne sich ja. Und Wieler hat sich tatsächlich zugeschaltet. Dies war der Video-Abend, dessen Inhalte, teils wortgenau, am Ende bei der Bild-Zeitung landeten. Er könne sich das nicht erklären, sagt Voshaar.«

Und dann wird im ZEIT-Artikel Cihan Çelik, Lungenarzt am Klinikum Darmstadt, zitiert – der schon seit dem Mai 2020 mit einer Interview-Serie in der FAZ vertreten ist. Bereits im August des vergangenen Jahres antwortete er in einem Interview der FAZ auf die Frage, welche Patienten aktuell bei ihm lägen: »Seitdem es hier wieder losgeht, haben alle neuen Patienten einen Migrationshintergrund. Ich spreche das an, weil es mir Sorgen bereitet. Es könnte zu Mythen, Missverständnissen und Vorurteilen führen, wenn man dem nicht frühzeitig entgegentritt.« »Ich wollte das direkt ansprechen«, sagt er am Telefon, »ich kenne die deutsche Gesellschaft ja«, so Amrai Coen und Martin Machowecz in ihrem Artikel „Liegen auf den Intensivstationen wirklich mehr Menschen mit Migrationshintergrund?“ Çelik ist in Hessen geboren und aufgewachsen. Es gab Phasen, in denen jeder zweite seiner Patienten einen Migrationshintergrund hatte, sagt er.

Und ihm gelingt es, den Finger auf die bereits angesprochene offene Wunde zu legen: Cihan Çelik, der selbst fließend Türkisch spricht, redet viel mit seinen Patienten. Und auch ihm fällt auf, dass sie häufig aus ärmeren Verhältnissen kommen. »Betroffen sind vor allem Leute, die in exponierten Bereichen wie beispielsweise in einer Fabrik oder als Pflegekraft arbeiten. Auch Familien, die mit mehreren Generationen in einem Haushalt leben, sich ein Bad teilen und kein eigenes Zimmer haben, in dem sie sich isolieren können«, sagt Çelik. Es sei nicht der Migrationshintergrund, der die Menschen krank mache. »Armut macht krank.«

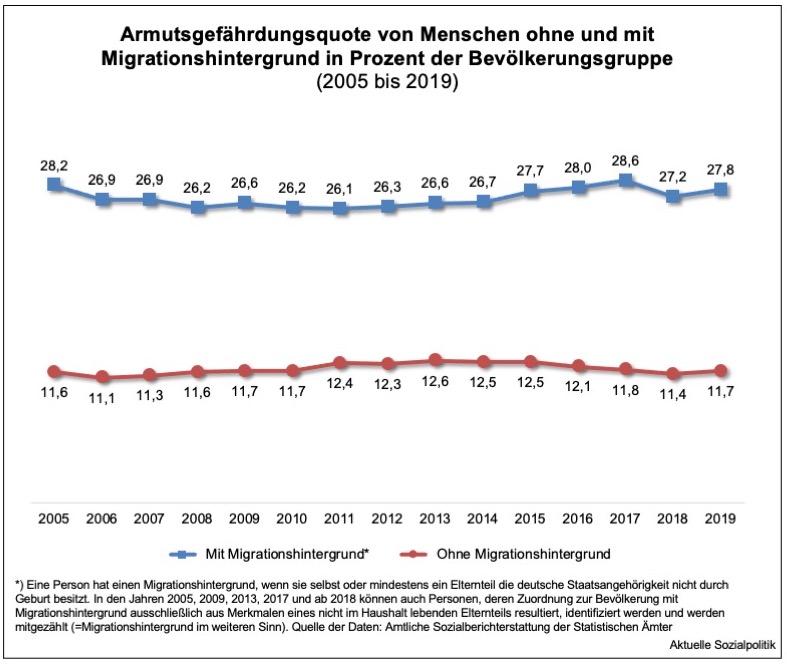

Und Menschen mit Migrationshintergrund – so schwierig diese Kategorie auch zu fassen ist – sind deutlich stärker von Armut oder dem, was in der offiziellen Sozialberichterstattung als „Armutsgefährdung“ bezeichnet wird, betroffen:

Es gibt gute Gründe (die nun wirklich nichts mit einer diskriminierenden Absicht zu tun haben), genauer hinzusehen – um differenzieren zu können. In dem ZEIT-Artikel wird Aleksandra Lewicki, eine in Deutschland aufgewachsene Migrationsforscherin an der Universität Sussex in Großbritannien, zitiert: »In Deutschland haben wir uns angewöhnt, bestimmte Daten nicht zu erheben mit dem Argument, niemanden diskriminieren zu wollen. Leider kann aber genau das im Zweifel Diskriminierung unsichtbar machen, gegebenenfalls auch verstärken.« Es werden große Unterschiede erkennbar: In Großbritannien hätten sich die Minderheiten erkämpft, dass genaue Daten darüber erhoben werden, wie stark Angehörige von migrantischen Communitys etwa von Infektionskrankheiten betroffen seien.

Und die vielgestaltige Verschränkung des erst einmal sehr abstrakten Merkmals „mit Migrationshintergrund“ mit unterschiedlichen Ungleichheitsdimensionen werden auch in diesem Passus aus dem ZEIT-Artikel erkennbar:

Und selbst in Leipzig, einer Stadt mit niedrigem Anteil von Migranten an der Bevölkerung, beobachtet Christoph Lübbert, Chef-Virologe am Klinikum St. Georg und der Uni-Klinik: »Die Patienten sind zu einem deutlich zweistelligen Prozentsatz Migranten.« Häufig handle es sich um Menschen aus Osteuropa, die nur zum Arbeiten in Deutschland seien, auf Baustellen, in der Fleischindustrie oder im Lkw, die mitunter bei der Arbeit zusammenbrächen wegen Covid-19. »Das ist ein Abbild der Wirklichkeit: Diese Leute schuften auf unseren Schlachthöfen oder auf unseren Baustellen zu schlechten Löhnen, und die Gesellschaft verschließt die Augen.«

Es kann auch diskriminierend sein, bestimmte Dinge nicht wissen zu wollen.