»Das Coronavirus ist nicht der große Gleichmacher: Arme Menschen und prekär Beschäftigte sind deutlich häufiger betroffen. Doch es mangelt in den meisten Bundesländern an Daten und Lösungen«, so das ARD-Politikmagazin „Panorama“ am 4. März 2021 unter der Überschrift Corona: Höheres Risiko für Arme. Und dort werden Befunde präsentiert, die belegen, dass man mittlerweile auf eine Fragezeichen hinter dem höheren Risiko für Arme verzichten kann – und dennoch ist der Hinweis wichtig, dass es bei uns in Deutschland ganz erheblich an Daten mangelt, um eine genauere Einordnung präsentieren zu können.

Allerdings: Denken wir kurz zurück an den Anfang des vergangenen Jahres und an die Zeit, also die erste Corona-Welle über uns gekommen ist. Für einen Moment konnte man tatsächlich von dieser Diagnose ausgehen: Diesmal sind die Menschen alle gleich betroffen, egal ob oben oder unten.

Es war eine dieser vielen kleinen Meldungen und dann noch aus einem Land ganz weit weg von uns, die man wenn, dann nur mit einem Seitenblick zur Kenntnis nimmt und gleich wieder ausblendet: Unter der Überschrift Zentralchina meldet mysteriöse Lungenkrankheit wurde am 31.12.2019 auf Spiegel Online berichtet: »In der chinesischen Millionenstadt Wuhan sind knapp 30 Menschen an einem rätselhaften Lungenleiden erkrankt. Gerüchte schüren Angst vor dem gefährlichen Sars-Virus, doch die Behörden beschwichtigen.« Mittlerweile wissen wir alle zur Genüge, was daraus erwachsen ist. Das Virus hat seine Schneisen über den gesamten Globus geschlagen und es hält uns – verstärkt durch neue, nur schwer einzuschätzende Mutationen – weiterhin in Beschlag. Zumindest am Anfang der Pandemie konnte man den Eindruck bekommen, dass eine ihre Besonderheiten darin besteht, dass wir alle gleich betroffen waren und sind. Dem Virus scheint es egal zu sein, ob es auf einen reichen oder armen Menschen trifft – und wenn es bei dem einen oder anderen in schwerer, oftmals tödlicher Ausprägung zuschlägt, dann reißt es die Betroffenen ohne Ansehen der Person und ihres Standes mit.

Allerdings: Schon frühzeitig wurden in der ersten Corona-Welle erhebliche Zweifel an der These von dem Virus als großen Gleichmacher vorgetragen. Auch wenn das Virus alle befallen kann, so wird doch durch den Lockdown ein besonders grelles Licht auf soziale Gräben geworfen, so beispielsweise Susanne Lenz bereits am 4. April 2020 in ihrem Kommentar Vor Corona sind nicht alle gleich: „Die neue Corona-Arbeitswelt differenziert etwa zwischen Büro-Angestellten und Arbeitern. Das Homeoffice etwa ist die Domäne eines privilegierten Milieus, das nun über Slack, Zoom und Teams kommuniziert, Besprechungen und Konferenzen abhält … Die Kassierer, Taxifahrer, Paketauslieferer oder Lieferando-Boten können sich bei ihrer durchaus systemrelevanten Tätigkeit nirgendwohin zurückziehen. Ihr dringender Wunsch nach einem geschützten Raum drückt sich durch all die zusammengezimmerten Plastikwände, Absperrbänder, und Plastikhandschuhe aus, die Bitten, doch mit Karte zu zahlen oder eine kontaktlose Lieferung in Anspruch zu nehmen, die oft genug rücksichtslos ignoriert werden.“

Am 11. Juli 2020 wurde dieser Beitrag von Shan Huang, einer Doktorandin am Deutschen Institut für Wirtschaftsforschung (DIW Berlin), veröffentlicht: Gefahr durch Armut: Corona macht eben doch nicht alle gleich: »„The Great Equalizer“ – als den „großen Gleichmacher“ hatte unter anderem der New Yorker Gouverneur Andrew Cuomo das Coronavirus zu Anfang der Pandemie bezeichnet. Mittlerweile ist deutlich geworden, dass das Gegenteil der Fall ist: Gerade Menschen mit einem schlechteren sozioökonomischen Status sind überproportional betroffen. Das Virus macht gesundheitliche Ungleichheiten zwischen gesellschaftlichen Gruppen in erschreckender Weise sichtbar – und verschärft sie.«

In den vergangenen Monaten ist eine bedrückende Vielzahl an Befunden gesammelt worden, dass bereits vor Corona vorhandene Ungleichheiten in unserer Gesellschaft in der Covid-19-Pendemie besonders sichtbar geworden sind, zugleich aber auch eine coronabedingte Verschärfung erkennbar wird.

Der beispielhafte Hinweis auf die Welt derjenigen, die sich im Homeoffice schützen können und derjenigen, denen das nicht möglich ist, taucht auch in der neueren Berichterstattung wieder auf, so in dem Beitrag des Politikmagazins „Panorama“: Wer um fünf Uhr morgens in Bremen auf einen Bus wartet, fährt in aller Regel zur Arbeit: Ob Staplerfahrer, Paketpackerin oder Alten- und Krankenpfleger: Millionen Menschen können nicht im Home Office arbeiten. Ein Arbeiter erzählt: „Die denken vielleicht an die Büroleute, aber wir arbeiten im Lager. Irgendwer muss das am Laufen halten. Sonst haben Sie nichts zu futtern.“ Abstand halten und Kontakte reduzieren? Hier fragen sich viele, wie das gehen soll: In der Freizeit solle man Abstand halten, aber die Busse seien nachmittags so voll, „da sind wir teilweise mit 60 Leute im Bus, gequetscht wie die Sardinen“.«

Bereits im vergangenen Jahr haben die ersten Untersuchungen zeigen können, dass es sehr wohl eine Ungleichverteilung des Risikos gibt. Befunde gibt es dazu vor allem aus den USA und Großbritannien: In einer Überblicksdarstellung aus dem September schreibt das Robert-Koch-Institut (RKI), dass „vor allem die Studien mit großer Fallzahl aus den USA und Großbritannien ein deutliches Bild zum Ausmaß der sozioökonomischen Ungleichheit“ zeichneten. Demnach hätten „Menschen aus Regionen mit einem hohen Anteil an Personen mit niedrigem Einkommen ein erhöhtes Risiko für einen Krankenhausaufenthalt im Rahmen einer COVID-19 Erkrankung“. In Deutschland hingegen werden diese Daten kaum erhoben, wie das RKI kritisch anmerkte. Vgl. dazu ausführlicher die Übersichtsdarstellung von Benjamin Wachtler et al. (2020): Sozioökonomische Ungleichheit und COVID-19 – Eine Übersicht über den internationalen Forschungsstand, in: Journal of Health Monitoring, 2020 5 (S7), S. 3-18.

»Auf Anfrage teilt das RKI mit, dass verschiedene Studien die Lage demnächst besser aufklären sollen. Insbesondere versuche man, mit lokalen und bundesweiten Antikörper-Erhebungen „soziale Unterschiede im Infektionsrisiko“ und „Daten zur sozialen und beruflichen Lage“ zu analysieren. „Soziale Merkmale einzelner gemeldetenr COVID-19-Fälle“ seien aber nicht Bestandteil der Meldungen ans RKI. Daher wolle man auch „Routinedaten der Krankenkassen für sozial-epidemiologische Fragestellungen zum Covid-19-Geschehen“ nutzen. Gegenwärtig ist aber keine der Untersuchungen abgeschlossen.«

Von der Ahnungslosigkeit der Politik und statistischen Blindstellen in Deutschland

Florian Flade, Armin Ghassim, Markus Grill, Jonas Schreijaeg und Andrej Reisin haben in ihrem Beitrag Wer infiziert sich mit Corona? Die Ahnungslosigkeit der Politik darauf hingewiesen, dass 14 von 16 Bundesländern keine Erkenntnisse darüber haben, welche Menschen sich besonders häufig mit Corona infizieren. Was nicht nur ein Erkenntnisproblem ist, sondern auch ein Problem für den Umgang mit der Pandemie: „Wir wissen aus internationalen Studien, dass Menschen, die sozial benachteiligt sind, sich häufiger infizieren“, wird der Mediziner Peter Sawicki zitiert. „Aber in Deutschland ist die Studienlage dazu sehr dünn.“ Weil man nicht wisse, wer sich infiziere, wisse man auch nicht, welche Gruppen man besser schützen müsse.

Man habe »alle Gesundheitsministerien in Deutschland gefragt, welche Erkenntnisse sie zum sozialen Status der Corona-Infizierten haben, wie groß die Haushalte sind, wie hoch das Einkommen ist, wie häufig sie einen Migrationshintergrund haben. 14 von 16 Bundesländern konnten keine dieser Fragen beantworten. Brandenburg teilte zum Beispiel mit: „Diese Daten liegen der Landesregierung nicht vor, weil sie nicht erhoben werden.“ Rheinland-Pfalz schrieb: „Diese Daten haben wir nicht.“ Sachsen teilte mit: „Zur sozialen Herkunft liegen uns keine Daten vor“ – und Thüringen schrieb: „Auch dazu haben wir keine Erkenntnisse.“ Nordrhein-Westfalen antwortete als einziges Bundesland gar nicht.«

Nur in zwei Stadtstaaten gibt es zumindest grobe Zahlen: Bremen und Berlin haben Daten über die soziökonomische Betroffenheit gesammelt. Bremen hat sehr genau analysiert, aus welchen Stadtteilen die meisten Infizierten kommen. In der ersten Welle traf es vornehmlich das reiche Schwachhausen – vermutlich, weil sich vor allem Skiurlauber infizierten. Aber danach änderte sich das Bild. „Gerade in Stadtteilen mit hoher Wohnraumdichte, niedrigem Durchschnittseinkommen und höheren Armutsquoten haben wir höhere Neuinfektionsquoten gehabt“, sagt der Sprecher der Bremer Gesundheitssenatorin. Berlin hat eine Untersuchung zum Wohnumfeld und der sozioökonomischen Situation der Betroffenen veröffentlicht. Ergebnis: „Je höher der Anteil der Arbeitslosen beziehungsweise Transferbeziehenden in den Bezirken ist, desto höher ist die Covid-19-Inzidenz.“ Weiterhin seien – wie in Bremen – dichter besiedelte Bezirke und Viertel mit vielen Einwanderern besonders betroffen. Vgl. zu den Berliner Daten ausführlicher Senatsverwaltung für Gesundheit, Pflege und Gleichstellung (2020): Das SARS-CoV-2-Infektionsgeschehen in Berlin – Zusammenhang mit Soziodemografie und Wohnumfeld, Berlin: Stand: 29.10.2020).

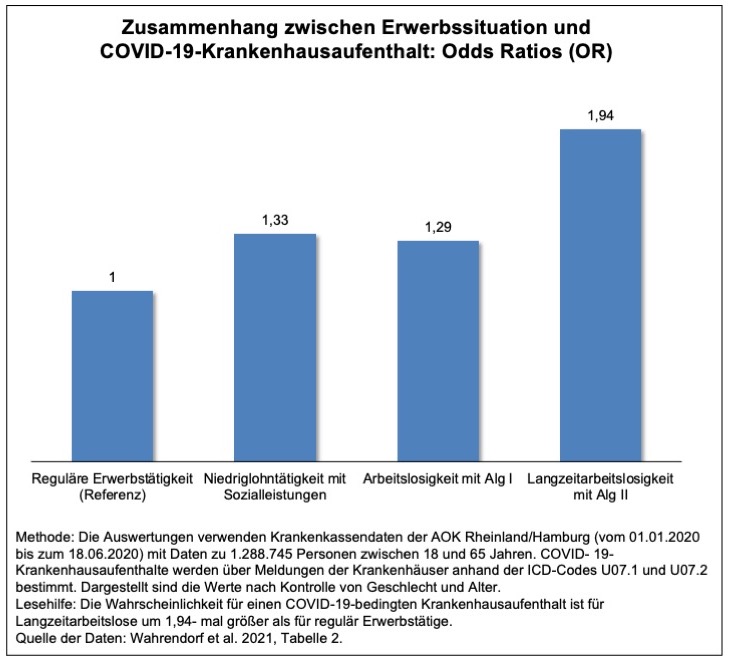

Aus der Forschung liegen weitere Hinweise auf einer überaus ungleiche Verteilung der Risiken für eine Infektion, aber auch hinsichtlich der Schwere des Krankheitsverlaufs vor. Dazu nur ein Beispiel: In dem Panorama-Beitrag findet man diesen Hinweis: »Nico Dragano, Professor für Medizinische Soziologie in Düsseldorf, hat bereits Krankenkassen-Daten ausgewertet. Er hat zusammen mit der AOK Rheinland/Hamburg untersucht, wie sich der Erwerbsstatus auf die Schwere der Erkrankung auswirkt. Dabei wurde festgestellt, dass das Risiko für Bezieher von Arbeitslosengeld, wegen Covid-19 ins Krankenhaus zu kommen, deutlich erhöht ist – bei ALG-II-Empfängern sogar fast doppelt so hoch.«

Mit Hilfe von Daten der Krankenkasse AOK Rheinland/Hamburg wurde untersucht, ob eine Tätigkeit im Niedriglohnsektor und Arbeitslosigkeit das Risiko für einen COVID- 19-bedingten Krankenhausaufenthalt für Männer und Frauen im erwerbsfähigen Alter in Deutschland erhöht. Nach der Analyse der Wissenschaftler ist das Risiko für einen COVID-19-bedingten Krankenhausaufenthalt in Abhängigkeit vom Erwerbsstatus erheblich – für Langzeitarbeitslose im Hartz IV-System wird beispielsweise eine fast doppelt so große Wahrscheinlichkeit berichtet wie für regulär Erwerbstätige.

Quelle der Daten: Morten Wahrendorf et al. (2021): Erhöhtes Risiko eines COVID-19-bedingten Krankenhausaufenthaltes für Arbeitslose: Eine Analyse von Krankenkassendaten von 1,28 Mio. Versicherten in Deutschland, in Bundesgesundheitsblatt, Heft 3/2021, S. 314–321

Offensichtlich ist der Mangel an validen differenzierten Daten in Deutschland, mit denen man den in Umrissen erkennbaren Zusammenhang zwischen sozialer Lage und der Betroffenheit von Corona-Infektionen und auch dem Schweregrad des Verlaufs bei denen, die erkranken bis hin zu unterschiedlichen Mortalitätsraten. Wie kann das sein? »Die Corona-Pandemie trifft die Armen härter als die Reichen. Darüber diskutiert man in Deutschland allerdings viel weniger als in Großbritannien oder den USA. In der Bundesrepublik hat die Vernachlässigung der ökonomischen Ungleichheit eine lange historische Tradition.« Das ist die Hauptthese dieses lesenswerten Beitrags:

➔ Felix Römer (2021): Soziale Ungleichheit in der Pandemie. Warum Deutsche weniger darüber wissen als Briten, in: Geschichte der Gegenwart, 03.03.2021

Felix Römer beginnt seinen Beitrag mit einem historisch-aktuellen Vergleich, der überaus aufschlussreich daherkommt: Im 19. Jahrhundert wussten die Zeitgenossen in mancher Hinsicht mehr über Epidemien als heute. Dazu dieses Beispiel: »Im Jahr 1867 tobte in Köln wieder einmal die Cholera – und bereits im darauf folgenden Jahr lag eine kartographische Analyse vor, in der alle rund fünfhundert Todesfälle auf dem Stadtplan eingezeichnet waren. Eine vergleichbare Seuchenkarte, welche die Sozialgeographie der Corona-Pandemie abbilden könnte, sucht man heute in Köln vergeblich. Zwar existieren Karten zu Inzidenzwerten in Bundesländern, Kreisen und manchen Bezirken, doch sind diese mit ihren großen Maßstäben und Durchschnittswerten kaum dazu geeignet, die Zusammenhänge zwischen sozialräumlichen Lebenslagen und der Anfälligkeit für die Seuche sichtbar zu machen. Epidemie-Karten, wie sie im 19. Jahrhundert entstanden, visualisieren gesundheitliche Ungleichheiten. Über die ungleichen Effekte der Corona-Pandemie auf Arme und Reiche wurde in Deutschland bis zuletzt jedoch nur wenig bekannt.« Dabei wäre es ein Leichtes, so Römer, eine anonymisierte Heatmap der rund fünfhundert Kölner Corona-Toten zu erstellen.

»Der Vergleich zu den USA und dem Vereinigten Königreich ist frappierend: Dort wurden die disproportionalen Effekte der Pandemie auf ethnische Minderheiten und sozial benachteiligte Bevölkerungsgruppen längst auf breiter Basis erfasst. Das Problem der gesundheitlichen Ungleichheit war daher auch im politischen Diskurs deutlich präsenter.«

Wie kann das sein? Dafür gibt es methodische Gründe und letztendlich muss man das wie so oft historisch einordnen: In Großbritannien verknüpfen die Statistiker »den offiziellen Index of Multiple Deprivation, eine sozialgeographische Armutsstatistik, mit Daten über Corona-Todesfälle, was schon im Frühjahr 2020 fast in Echtzeit den Beweis erbrachte: Je ärmer die Gegend, desto höher die Mortalität.« Derartige Erkenntnisse sind übrigens nicht nur von akademischer Relevanz, jedenfalls im Vereinigten Königreich: »Jüngst wurde daraus die Forderung abgeleitet, deprivation und ethnicity als gleichberechtigte Risiko-Faktoren neben hohem Alter anzuerkennen – und betroffene Gruppen bevorzugt zu impfen.«

Römer verweist – für eine Einordnung der Unterschiede höchst relevant – auf die unterschiedliche Entwicklung des (statistischen) Zugangs zum Thema Ungleichheit: »Die Gründe für die deutsche Ignoranz liegen auch in der Geschichte, nicht zuletzt in der historischen Entwicklung statistischer Infrastrukturen, durch die Länder wie Großbritannien einen Wissensvorsprung erhielten. Das zeigt insbesondere die Geschichte des Index of Multiple Deprivation (IMD) … Die Anfänge des IMD reichen im Grunde bis in die 1960er Jahre zurück, als die Studien von Sozialwissenschaftlern wie Peter Townsend in Großbritannien zu einer Wiederentdeckung der Armut führten. Die Welle von Forschungen brachte das Konzept der „relativen Deprivation“ hervor, das Townsend in den 1970er Jahren mit seinen Arbeiten maßgeblich prägte – und das schließlich auch dem IMD zugrunde liegen sollte. Das Konzept begründete einen neuen, multiperspektivischen Blick auf Armut: Deprivation definierte sich demnach nicht allein durch geringes Einkommen, sondern durch eine Vielzahl von Dimensionen, die im sozialräumlichen Umfeld zusammentrafen. Der neue sozialräumliche Blick auf Armut inspirierte in den späten 1960er und 1970er Jahren auch das so genannte urban programme. In dieser Initiative arbeiteten Londoner Ministerien, Kommunalverwaltungen, Sozialwissenschaftler und Aktivisten zusammen, um neue lokale Ansätze für die sozialen Probleme britischer Städte zu entwickeln. Der Diskurs über die inner cities war in den USA aufgekommen, wo er vor allem um die schwarzen Slums kreiste und teilweise rassistisch konnotiert war.«

Und gerade für die Sozialpolitiker spannend und bedeutsam bei diesem Blick zurück: »Das urban programme ordnete sich in einen breiteren progressiven Kontext ein: In den frühen 1970er Jahren entdeckte die Gesellschaft nach der Armut auch die ökonomische Ungleichheit wieder, also die Einkommens- und Vermögensverteilung über das gesamte Spektrum von unten bis oben. Das neue gesellschaftliche Interesse verband sich mit einem zeitgleichen Trend zu wissensbasierter Sozialpolitik … In diesem Gesamtkontext entstand in den 1970er Jahren eine neue Statistik der geographischen Deprivation, die das ganze Land bis hinab zu den kleinsten lokalen Verwaltungseinheiten sozio-ökonomisch vermessen sollte. Nach der neoliberalen Wende von 1979 wurde die Produktion von Statistiken über ökonomische Ungleichheit wieder zurückgefahren, doch am Ende der 1990er Jahre wurden diese Vorläufer schließlich zum heutigen IMD weiterentwickelt.«

In Deutschland ist man dieser Entwicklung, so Römer, sowohl in der theoretischen Rezeption wie aber auch und gerade bei der Ausdifferenzierung der erforderlichen statistischen Datengrundlagen, lange hinterhergelaufen. Viel später und dann auch noch weniger differenziert, so könnte man das zusammenfassen: »Erst im Jahr 2017 wurde hier erstmals ein Deutscher Index der Sozio-Ökonomischen Deprivation (GISD)* konstruiert – federführend war nicht zufällig das Robert-Koch-Institut, das den Index für die Analyse von gesundheitlichen Ungleichheiten nutzen wollte. Der GISD ist mit einer Abdeckung von rund 5.000 Gemeindeverbänden und Bezirken genauer als die amtliche Armutsberichterstattung, aber nicht so hochauflösend wie der englische IMD mit seinen fast 33.000 „small areas“. Zudem liegt im GISD etwas weniger Gewicht auf der Einkommensungleichheit, die nur in Form regionaler Durchschnittsverdienste einbezogen wird, aber nicht anhand von präziseren Sozialdaten über relative Armut wie im IMD.«

* Vgl. dazu Lars Eric Kroll et al. (2017): Regional health differences – developing a socioeconomic deprivation index for Germany, in: Journal of Health Monitoring, 2017, pp. 98-114. Interessant in diesem Kontext: Die erste RKI-Analyse des GISD anhand von über 186.000 Corona-Fällen bestätigte im Herbst 2020 den vermuteten Zusammenhang mit sozioökonomischer Deprivation. Vgl. dazu Benjamin Wachtler et al. (2020): Socioeconomic inequalities in the risk of SARS-CoV-2 infection – First results from an analysis of surveillance data from Germany, in: Journal of Health Monitoring 2020, 5 (S7)

Der Historiker Felix Römer geht weit zurück bei seiner Einordnung der heute beklagten Unwucht: »Warum es so lange keinen etablierten Index dieser Art in Deutschland gab, erklärt sich durch die ganz andere Vorgeschichte. Während man im britischen urban programme der 1970er Jahre relative Deprivation kartographierte, ging es im westdeutschen Programm der „Stadterneuerung“ vor allem um Sanierung und Wiederaufbau. Die westdeutsche Stadtsoziologie beschäftigte sich zwar auch mit internationalen Ansätzen der Stadtökologie und Sozialraumanalyse, doch Armut war dabei höchstens am Rande ein Thema, so wie in der bundesdeutschen Soziologie insgesamt. Für sie blieb Deprivation noch lange ein Fremdwort und einen deutschen Peter Townsend brachte sie nicht hervor. Dies war symptomatisch für einen größeren geschichtlichen Kontext: Seit der frühen Nachkriegszeit wurden Fragen der Armut und ökonomischen Ungleichheit in Wissenschaft, Öffentlichkeit und Politik der Bundesrepublik zum Großteil ausgeblendet. Eine vergleichbare Wiederentdeckung der Armut wie in den USA oder dem Vereinigten Königreich in den 1960er Jahren fand hier nicht statt. Ebenso gingen die transnationalen Diskussionen über die Einkommens- und Vermögensungleichheit während der 1970er Jahre weitgehend an der Bundesrepublik vorbei. Stattdessen führte man 1975/76 nur eine kurze, auch wahlkampftaktisch motivierte Debatte um die „Neue Soziale Frage“, die sich um das Ausmaß der Armut drehte – eine Frage, die auf Grund ungenügender Statistiken nicht entschieden werden konnte.«

»Erst in den 1980er Jahren lebte die Debatte über die „Neue Armut“ in der Bundesrepublik auf, und es dauerte bis in die 2000er Jahre, bis auch die Einkommens- und Vermögensverteilung zu einem größeren gesellschaftlichen Thema wurde.«

Und wieder einmal zeigt sich, dass man „die“ Daten in den Sozialwissenschaften nicht losgelöst betrachten kann von den Entwicklungen innerhalb der Wissenschaftsdisziplinen wie auch von der gesellschaftspolitischen Debattenlage, wo man sich bestimmter Daten bedient (oder eben nicht) und die Wissenschaft immer der Gefahr ausgesetzt ist, dass ihre sich permanent wandelnden Befunde instrumentalisiert werden oder schlimmer noch, dass einzelne Wissenschaftler die Daten foltern, bis sie das gestehen, was beispielsweise von Auftragsstudien erwartet wird.