Bayern wird ja gerne von der CSU, die sich in dem Freistaat als Staatspartei mit Dauerabo versteht, als leuchtendes Vorbild für den Rest der Bundesrepublik Deutschland dargestellt, weil dort alles besser sei. Und es gibt ohne Zweifel auch zahlreiche Bereiche, wo man den Bayern Respekt zollen muss. Aber für Arbeitnehmer stellt sich die Sache weitaus differenzierter dar als man glauben möchte. Eigentlich müssten dort goldene Zeiten für die Beschäftigten angebrochen sein, angesichts der wirtschaftlichen Situation, der niedrigen offiziellen Arbeitslosigkeit, des in vielen Teilen des Landes beklagten massiven Mangels sogar an irgendwelchen Arbeitskräften.

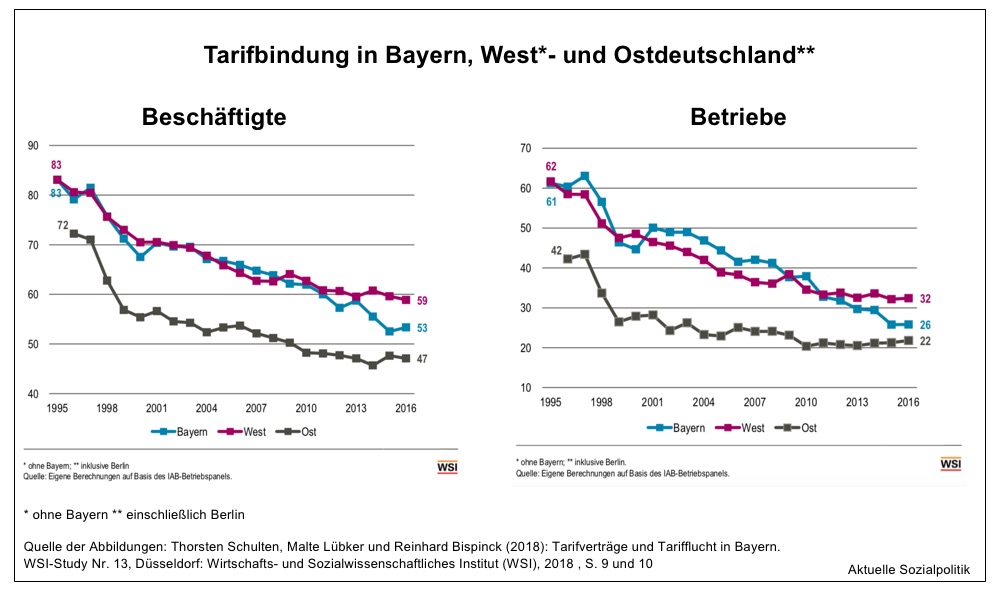

Und dann das: »In Bayern werden nur noch 53 Prozent aller Beschäftigten durch einen Tarifvertrag geschützt. Damit ist der Freistaat das Schlusslicht unter den westdeutschen Bundesländern, die im Durchschnitt nach wie vor eine Tarifbindung von 59 Prozent aufweisen. Lediglich in Ostdeutschland liegt die Tarifbindung zumeist noch niedriger.« Das kann man einem Bericht über eine neue Studie aus dem gewerkschaftsnahen Wirtschafts- und Sozialwissenschaftlichen Institut (WSI) in der Hans-Böckler-Stiftung entnehmen.

Und die Autoren der Studie werden dann so zitiert: »Die Tarifbindung in Bayern ist im Vergleich zu den anderen westdeutschen Bundesländern in den letzten Jahren besonders stark zurückgegangen. Während seit den 1990er Jahren die Tarifbindung in ganz Deutschland eine rückläufige Tendenz aufweist, war dieser Trend in Bayern zuletzt besonders ausgeprägt.« Die besonders geringe bayerische Tarifbindung kann dabei nicht auf bestimmte Struktureffekte wie z.B. Branchenzusammensetzung oder Betriebsgrößen zurückgeführt werden. Im Gegenteil: Die bayerische Wirtschaftsstruktur sollte die Verbreitung von Tarifverträgen eigentlich begünstigen.

Es handelt sich um diese Studie:

Thorsten Schulten, Malte Lübker und Reinhard Bispinck (2018): Tarifverträge und Tarifflucht in Bayern. WSI-Study Nr. 13, Düsseldorf: Wirtschafts- und Sozialwissenschaftliches Institut (WSI), 2018

Wer ist verantwortlich für diese Entwicklung? Die Autoren geben eine klare Antwort: »Es sind nach Analyse der Wissenschaftler … tatsächlich die Unternehmensführungen, die sich in Bayern deutlich häufiger als anderswo gegen eine Tarifbindung entscheiden. Dies wird auch durch die Tatsache belegt, dass beispielsweise beim bayerischen Metallarbeitgeberverband sogenannte „OT-Mitgliedschaften“ (OT = ohne Tarif) sehr viel häufiger sind als in allen anderen Bundesländern.«

Die geringe Tarifbindung hat direkte Auswirkungen auf Löhne und Arbeitsbedingungen in Bayern. Beschäftigte in nicht-tarifgebundenen Unternehmen verdienen nach den IAB-Daten im Schnitt 24 Prozent weniger als Arbeitnehmer in Betrieben mit Tarifvertrag. Bereinigt um verschiedene Struktureffekte (Branche, Unternehmensgröße usw.) liegt der Rückstand immer noch bei 9 Prozent, zeigen die Berechnungen des WSI.

Auch bei den Arbeitszeiten gibt es in Bayern große Unterschiede zwischen Unternehmen mit und ohne Tarifvertrag. So arbeiten Beschäftigte in nicht-tarifgebundenen Unternehmen im Durchschnitt pro Woche eine Stunde und fünfzehn Minuten länger als Beschäftigte mit tariflich geregelter Arbeitszeit. Auch nach der statistischen Bereinigung verbleibt wöchentliche Mehrarbeit von einer ganzen Stunde.

Aber eigentlich müssten die Arbeitnehmer dann wenigstens im Vergleich überdurchschnittliche Löhne bekommen. Auch hier schütten die Wissenschaftler eine Menge Wasser in den Wein: »Der oft behauptete Einkommensvorsprung der bayerischen Beschäftigten gegenüber den Beschäftigten in den anderen westdeutschen Bundesländern lässt sich in den Daten des IAB-Betriebspanels nicht nachweisen. Nach Bereinigung von Struktureffekten ergibt sich außerhalb der öffentlichen Verwaltung sogar ein geringfügiger Rückstand von -0,2 Prozent.« (Schulten et al. 2018: 4).

Wieder einmal lernen wir: Es ist nicht alles Gold, was nach außen glänzt.

Und was die Arbeitsbedingungen angeht: Es ist sicher unstrittig, dass Lage und Verteilung der Arbeitszeiten ein Kernbestandteil der Arbeitsbedingungen darstellen. Das wirkt weit über die unmittelbare Erwerbsarbeit hinaus bis in die Familien hinein. Und während viele Menschen feste Arbeitszeiten haben, um die herum sie ihr Leben bauen können, gibt es diese Randbereiche, über die immer wieder mal berichtet wird. Beispielsweise die „Arbeit auf Abruf“.

Mit der „Arbeit auf Abruf“ wird die Flexibilisierung zulasten der Arbeitnehmer auf die Spitze getrieben: »Bei der Arbeit auf Abruf, in der Sprache der Personaler auch kapazitätsorientierte variable Arbeitszeit (KAPOVAZ) genannt, erbringen die Beschäftigten einen Großteil ihrer Arbeitsleistung je nach betrieblichem Arbeitsanfall. Sie arbeiten also nach Bedarf, über dessen Vorliegen allein der Arbeitgeber entscheidet. Sowohl Lage als auch Umfang der von den Beschäftigten zu erbringenden wöchentlichen Arbeitsleistung kann der Arbeitgeber kurzfristig (laut Gesetz mindestens vier Tage im Voraus) und nach Gutdünken festlegen. Der Zeitraum zwischen den einzelnen Arbeitseinsätzen gilt als sogenannte Rufbereitschaft und wird (anders als Bereitschaftsdienst) nicht bezahlt. Im Extremfall befinden sich KAPOVAZ-Beschäftigte also in ständiger Arbeitsbereitschaft«, so Markus Krüsemann in seinem Blog-Beitrag KAPOVAZ, Arbeit auf Abruf – ein ganz mieses Teilzeitmodell vom 29.10.2015.

Und auch hier wurde über das Thema kritisch berichtet, beispielsweise am 31. Mai 2016 in dem Beitrag Das deutsche „Jobwunder“ und seine Kelleretagen: „Arbeit auf Abruf“ auf dem Vormarsch. Den möglichen Endpunkt – „Null-Stunden-Verträge“ – kann man schon auf der Insel besichtigen.

Nun hat sich das Institut für Arbeitsmarkt- und Berufsforschung (IAB) der Bundesagentur für Arbeit (BA) zu Wort gemeldet mit einigen neuen Zahlen zu diesem Phänomen. Die findet man in dieser Veröffentlichung:

Eva Hank und Jens Stegmaier (2018): Arbeit auf Abruf, Rufbereitschaft und Bereitschaftsdienst: Wenn die Arbeit ruft. IAB-Kurzbericht 14/2018, Nürnberg 2018

Allein schon die Beschreibung dessen, was man sich unter der „Arbeit auf Abruf“ vorstellen muss, kann verdeutlichen, dass es sich um eine traumhafte Angelegenheit handelt. Für die Arbeitgeber:

»Bei Arbeit auf Abruf vereinbaren Arbeitgeber und Arbeitnehmer lediglich die Dauer, nicht aber die Lage der Arbeitszeit. Der Arbeitgeber kann dann den Beschäftigten entsprechend des tatsächlichen Arbeitsanfalls variabel einsetzen. Zudem wird dem Arbeitgeber innerhalb gewisser Grenzen die Möglichkeit eingeräumt, die Dauer der vereinbarten Arbeitszeit zu unter- oder zu überschreiten.«

Die beiden Wissenschaftler schreiben, dass anderseits die Arbeitnehmerseite »darin mitunter eine unzulässige Verlagerung des unternehmerischen Risikos auf die Beschäftigten« sieht. Das ist nun wirklich nett ausgedrückt, wenn man sich die tatsächlichen Ausformungen der „Arbeit auf Abruf“ beispielsweise im Einzelhandel anschaut.

Nun aber zu den Zahlen, die uns in der Studie auf der Basis einer Auswertung des „Sozio-oekonomischen Panels“ (SOEP) präsentiert werden: »Im Jahr 2016 geben 4,5 Prozent der Beschäftigten an, Arbeit auf Abruf auszuüben. 6 Prozent der Beschäftigten arbeiten in Tätigkeiten mit Rufbereitschaft, 5,5 Prozent in solchen mit Bereitschaftsdienst.«

Falls der eine oder andere jetzt rätseln sollte, wie viele das denn nun in Absolutzahlen sind, finden wir im Text diese Auflösung: Von „Arbeit auf Abruf“ waren 2016 etwa 1,8 Mio. Beschäftigte betroffen, bei der Rufbereitschaft sind es 2,4 Mio. Arbeitnehmer und beim Bereitschaftsdienst 2,2 Mio. Beschäftigte.

Die drei genannten Formen der „Rufarbeit“ verteilen sich unterschiedlich auf Branchen, Unternehmen und Beschäftigte:

Die Analysen zeigen, »dass Arbeit auf Abruf deutlich häufiger als Rufbereitschaft und Bereitschaftsdienst im Bereich der Helfertätigkeiten ausgeübt wird. Arbeit auf Abruf trägt überwiegend den Bedürfnissen von kleineren Betrieben des Dienstleistungssegments Rechnung, die zum Beispiel stark schwankenden Geschäftstätigkeiten mit einem flexiblen Personaleinsatz begegnen müssen. Insofern verwundert es nicht, dass Arbeit auf Abruf häufig bei Personen anzutreffen ist, die Minijobs ausüben. Beispiele finden sich etwa in der Gastronomie, wo unvorhergesehene Personalengpässe infolge größerer Aufträge kurzzeitig ausgeglichen werden müssen.

Demgegenüber ist die Flexibilisierung in Form von Rufbereitschaft oder Bereitschaftsdiensten häufiger bei Vollzeittätigkeiten und in größeren Unternehmen anzutreffen, wo diese Arten der Rufarbeit dazu dienen können, eine Rund-um-die-Uhr-Erreichbarkeit zu gewährleisten. Da diese Bereitschaften aber regelmäßig von den Unternehmen benötigt werden, sind diese Rufarbeitsformen häufig anhand von Dienstplänen in das reguläre Tätigkeitsprofil der Beschäftigten integriert. Ein bekanntes Beispiel hierfür ist die Bereitschaftsschicht von Ärzten in Krankenhäusern.« (Hank/Stegmaier 2018: 10 f.).

Arbeit auf Abruf wird besonders häufig im Hotel- und Gaststättengewerbe eingesetzt. Rufbereitschaft und Bereitschaftsdienst sind vor allem im Gesundheitsbereich verbreitet.

Und auch bei den Auswirkungen der Arbeitszeitformen auf die betroffenen Arbeitnehmer muss man laut Studie differenzieren: Beschäftigte, die Arbeit auf Abruf ausüben, sind mit ihrem Leben und ihrer Freizeit weniger zufrieden als andere Personen. Für Beschäftigte, zu deren Tätigkeiten Rufbereitschaft und Bereitschaftsdienst gehören, ergibt sich kein entsprechender Zusammenhang.