Der 2. Juni ist in diesem Jahr der „Tag der Organspende“. Natürlich gibt es dazu eine offizielle Webseite: www.organspendetag.de. Dort werden wir mit dieser Botschaft versorgt: »Alle Jahre wieder: Seit nunmehr 36 Jahren ist der Tag der Organspende ein guter Grund, sich den ersten Samstag im Juni im Kalender rot anzustreichen. Der Tag der Organspende findet jedes Jahr in einem anderen Bundesland statt; in diesem Jahr wird er am 2. Juni in Saarbrücken ausgerichtet … Die Veranstaltung startet mit dem Ökumenischen Dankgottesdienst in der Ludwigskirche.« Man kann das als eines dieser ritualisierten Formen der „Tage des …“ abtun. Letztendlich geht es sicher auch darum, im Strom der medialen Masseninhalte um und an einem Tag ein Stück Aufmerksamkeit zu erheischen. Und beim Thema Organspende handelt es sich nun wirklich nicht um den Hinweis auf irgendeine Skurrilität, sondern im wahrsten Sinne des Wortes um eine Frage von Tod oder Leben und das in mehrfacher Hinsicht.

Wir sind – hier bewusst technokratisch formuliert – in dieser überaus ambivalenten Angelegenheit im Grenzbereich zwischen Leben und Tod – mit einem massiven Angebots-Nachfrage-Problem konfrontiert. Man kann das so in einen Satz pressen: »In Deutschland warten etwa 10.000 Schwerkranke auf ein neues Organ. 2017 gab es nur knapp 800 Spender – der niedrigste Stand seit 20 Jahren.«

Durch die Organspender konnten im vergangenen Jahr 2.867 Organe an schwer kranke Patienten transplantiert werden. Für die Empfänger ein Segen – viele Patienten warten jedoch weiter, oft vergeblich.

Der erste Blick auf die reinen Zahlen verdeutlicht die Problematik auf der „Angebotsseite“:

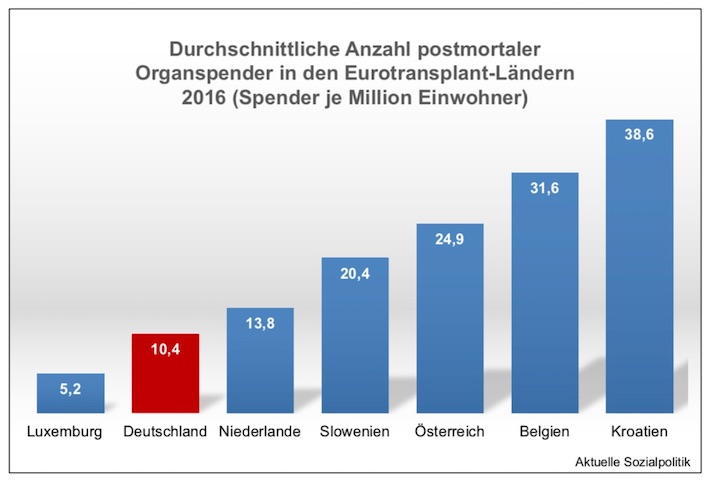

Nun ist bei solchen Zahlen immer auch die Frage aufzuwerfen, ob das nun „viel“ oder „wenig“ ist. Die Antwort hängt von vielen möglichen Bezugspunkten ab. Aber dass wir in Deutschland gute Gründe haben, die Zahlen als „wenig“ oder „sehr wenig“ einzuordnen, zeigt sich bereits bei einem Blick auf die relativen Daten im Vergleich der Eurotransplant-Ländern. Eurotransplant vermittelt und koordiniert den internationalen Austausch von Spenderorganen in einem Einzugsgebiet, in dem 136 Millionen Menschen leben. Teilnehmende Länder sind: Belgien, den Niederlanden, Luxemburg, Deutschland, Slowenien, Österreich und Kroatien, seit 2012 ist auch Ungarn dabei.

Nun müssen die hier präsentierten Zahlen und Entwicklungen immer in den jeweiligen Kontext gestellt werden. So wird sich der eine oder andere mit Blick auf den markanten Einbruch der Spender-Zahlen im Zeitraum 2011 bis 2013 daran erinnern, dass man damals mit einer intensiven Berichterstattung über Skandale in deutschen Transplantationszentren konfrontiert war. Schwere Verstöße in vier Transplantationszentren, so war einer der vielen Artikel überschrieben. Es war der größte Organspende-Skandal in der Geschichte der Bundesrepublik: In Göttingen, Regensburg, München und Leipzig sollen Mediziner Krankenakten gefälscht haben, um ausgewählte Patienten bevorzugt mit Spenderorganen zu versorgen (vgl. dazu auch die umfangreiche Artikelsammlung Organspende-Skandal der Süddeutschen Zeitung).

Aber das war und ist es nicht allein. Die Angelegenheit ist weitaus komplexer, wie auch solche Befunde andeuten, die scheinbar im Widerspruch stehen zu der sinkenden Zahl an Organspendern: »Die positive Einstellung zum Thema Organ- und Gewebespende ist in Deutschland derzeit mit 84 Prozent so hoch wie nie zuvor. Auch besitzen immer mehr Menschen einen Organspendeausweis: Waren es 2012 noch 22 Prozent, sind es im Jahr 2018 bereits 36 Prozent«, berichtet die Bundeszentrale für gesundheitliche Aufklärung (BZgA).

Die BZgA hat eine Kampagne unter der Überschrift „Organspende – die Entscheidung zählt“ durchgeführt und dabei eine Umfrage („Einstellung, Wissen und Verhalten der Allgemeinbevölkerung zur Organ- und Gewebespende 2018“) durchgeführt:

»Von den Personen, die eine Entscheidung getroffen haben, stimmen die meisten (72 Prozent) einer Organ- und Gewebespende nach dem Tod zu, 14 Prozent widersprechen ihr, 9 Prozent übertragen die Entscheidung auf eine andere Person und 5 Prozent machen eine andere Angabe … Wichtigster Grund für die Ablehnung ist für 24 Prozent der Befragten, dass sie glauben, als Spender nicht geeignet zu sein. 22 Prozent äußern Angst vor Missbrauch beziehungsweise haben mangelndes Vertrauen aufgrund negativer Berichterstattung. Die Personen, die noch keine Entscheidung getroffen haben, begründen dies zu 43 Prozent damit, sich bisher zu wenig mit dem Thema beschäftigt zu haben.«

Aber: Die Zahlen aus der Studie der Bundeszentrale für gesundheitliche Aufklärung (BzgA) basieren auf der Befragung von 4.001 Menschen im Alter zwischen 14 und 75 Jahren. Sie gibt allerdings nicht an, wieviele diesen Ausweis mit Ja oder Nein ausgefüllt haben.

Man kann die aktuelle Lage auch so kompakt zusammenfassen: »Die Fakten zum Tag der Organspende sprechen Bände: Die Haltung zur Organspende wendet sich zum Positiven, doch die Zahl der Spender ist auf einem historischen Tiefstand.« Das schreibt Christian Beneker in seinem Artikel mit der prägnanten Überschrift Das Dilemma zwischen Ja denken und Ja sagen. Er setzt sich mit der Differenz zwischen einer angeblich wachsenden Zustimmung in der Bevölkerung für Organspenden und der tatsächlichen Spender-Entwicklung auseinander:

»Was passiert eigentlich zwischen der anfänglichen Zustimmung zur Organentnahme und der späteren Nicht-Spende im Fall des Falles? Wenn alle diese positiv Gestimmten ihren Worten Taten folgen ließen, wäre das Problem des Organmangels in Deutschland vielleicht gelöst.

Zwischen den beiden Situationen steht natürlich der Ernstfall. Vielleicht sind die Situationen eben nicht zu vergleichen. Der Moment, in dem man bei guter Gesundheit nach seiner Haltung zur Organspende gefragt wird, und jener, in dem es zum Beispiel nach einem schweren Unfall zum Schwur kommt: Spenden oder nicht?

Es sieht so aus, als ob man sich selbst nicht wirklich vorbereiten kann auf die schwierige Situation, selber eines oder mehrere seiner Organe zu spenden oder darüber zu entscheiden, ob ein hirntoter Angehöriger seine Nieren und/oder weitere Organe hergeben soll.«

Wenn man dieser Beschreibung folgt, dann muss man zugleich auch den aktuell seitens der Politik diskutierten „Lösungsvorschlag“ zumindest relativieren. Hintergrund dieser Diskussion ist das Spannungsfeld der unterschiedlichen Gestaltungsmöglichkeiten der Organspendebereitschaft: Zum einen das „Opt-in“-Modell, bei dem man der Bereitschaft, als Organspender zur Verfügung zu stehen, ausdrücklich und aktiv zustimmen muss. Für die Zustimmungslösung steht das deutsche System. Am anderen Ende befindet sich das „Opt-out“-Modell, bei dem man erst einmal grundsätzlich von Staats wegen als Organspender gilt, es sei denn, man widerspricht dem aktiv. Man nennt das auch Widerspruchslösung. Dafür steht beispielsweise, aber nicht nur Österreich. So ist es auch in Italien, Norwegen, Schweden, Luxemburg und Frankreich geregelt.

Das jüngste Land in der Reihe ist die Niederlande. Hier wurde eine solche Regelung im Februar von der ersten Kammer des Parlaments angenommen – wenn auch nach langer Debatte und nur mit knapper Mehrheit. Jetzt wird jeder volljährige Bürger automatisch als Organspender registriert. Wer das ablehnt, muss sich melden.

Die Diskussion in Deutschland, wie man die Organspende-Bereitschaft steigern kann, wird seit vielen Jahren geführt – und es hat bereits eine leichte Verschiebung der Entscheidungsarchitektur weg von der reinen Zustimmungslösung gegeben: Früher musste man sich selbst aktiv darum kümmern, Organspender zu werden. Das vor einigen Jahren reformierte Transplantationsgesetz schreibt vor, dass Krankenkassen und Krankenversicherungsunternehmen ihre Versicherten ab dem vollendeten 16. Lebensjahr alle zwei Jahre über die Möglichkeiten einer Organ- und Gewebespende informieren. Versicherte sollen hiermit unterstützt werden, eine informierte Entscheidung zur Organ- und Gewebespende zu treffen und sie im Organspendeausweis und/oder einer Patientenverfügung zu dokumentieren. Man kann das aber auch so beschreiben: »Seit November 2012 gilt die sogenannte Entscheidungslösung. Die Krankenkassen müssen ihre Mitglieder regelmäßig anschreiben und informieren – das ist alles. Eine Aktion, die nach Schätzung des Spitzenverbands der gesetzlichen Kassen alle zwei Jahre grob geschätzt rund 60 Millionen Euro kostet. Bisher landen Broschüren bei vielen Menschen vermutlich ungelesen im Altpapier.«

Und auch in diesen Tagen wird die scheinbare Lösung durch die Einführung einer Widerspruchslösung seitens der Politik präsentiert. Und diese Forderung bekommt Unterstützung aus den Reihen der Ärztefunktionäre. Der Deutsche Ärztetag in Erfurt hat sich Anfang Mai klar für die Widerspruchslösung ausgesprochen. „Aus medizinischer Sicht, vor allem aber aus Sicht der vielen schwerkranken Patienten auf der Warteliste wäre eine solche Regelung der Idealfall“, wird Frank Ulrich Montgomery, Präsident der Bundesärztekammer, zitiert.

Aber nicht überraschend bei einem solchen Thema – die Landschaft ist vielgestaltig und es gibt auch andere Stimmen: »Kritisch steht einer Widerspruchregelung Rudolf Henke gegenüber, der Vorsitzende der Ärzte-Gewerkschaft Marburger Bund. Das Transplantationswesen lebe vom Vertrauen der Menschen – und Henke glaubt nicht, dass das Vertrauen durch eine Widerspruchslösung gestärkt wird: „Es ist eher das Gegenteil zu befürchten.“ Es habe wenig Sinn, „eine große Kontroverse anzuzetteln“: „Man muss mit den Leuten reden, sie überzeugen und die Organisation der Organtransplantation in den Kliniken verbessern.“«

Der letzte Hinweis in den Ausführungen von Henke soll hier besonders hervorgehoben werden – er legt den Finger auf eine Wunde, deren Nichtberücksichtigung dazu führen könnte, dass man sehr enttäuscht sein würde über die geringen Effekte eines Übergangs zur Widerspruchslösung auf die tatsächlichen Organspenden. Denn zwischen grundsätzlicher Spendebereitschaft und Entnahme eines oder mehrerer Organe ist es ein weiter Weg und auch eine mögliche Organspende muss praktisch organisiert werden. Und das – darüber sollte man sich Klarheit verschaffen – ist im durchorganisierten und auf Effizienz getrimmten Klinikalltag von heute eine echte „Behinderung“.

Dazu Matthias Kaufmann, seit 2013 Geschäftsführender Arzt der Region Nord der Deutschen Stiftung Organtransplantation (DSO), in seinem Beitrag Organspende hat viele Gesichter: »… die zunehmende Arbeitsverdichtung und -belastung auf den Intensivstationen sind zusätzliche Hürden für die Organspende. Weiterhin decken die Pauschalen, die die Kliniken für Organspenden erhalten, nicht immer den Aufwand. Bei Spendern, die älter sind oder Vorerkrankungen hatten, werden die Untersuchungen, die zum Schutz der Empfänger notwendig sind, aufwendiger. Dadurch dauert der gesamte Prozess länger.«

Und auch Christian Beneker hat in seinem Artikel Das Dilemma zwischen Ja denken und Ja sagen auf praktische Hindernisse hingewiesen, die es zu bedenken gilt: Von besonderer Bedeutung für eine tatsächliche Organentnahme »dürfte der gelingende Arzt-Patienten-Kontakt sein«. „Das unterschätzte Problem ist das der Spendererkennung im Krankenhaus.“ Mit diesen Worten zitiert er Gerald Neitzke, Vorsitzender des klinischen Ethikkomitees der Medizinischen Hochschule Hannover (MHH). Eine Verbesserung an dieser Stelle ist mit professioneller Kommunikation zwischen Arzt und Angehörigen theoretisch möglich, aber zugleich auch mit erheblichen Aufwand „außer der Reihe“ verbunden. Dass das in vielen Kliniken gescheut wird, ist nicht wirklich überraschend.

Und ein weiteres Dilemma wird von Beneker offen angesprochen: »Ein Umdenken im Hinblick auf die Organspende ist auch in der Palliativmedizin notwendig. Ausgerechnet der Palliativgedanke verhindert, dass Organspender gewonnen werden könnten. Intensivmediziner und Palliativmediziner beenden lebenserhaltende Maßnahmen, wenn sie dem Patienten nicht mehr dienen. Ein Segen für die Sterbenden. Aber mit der Absicht, die Patienten keiner Übertherapie auszusetzen, gerät zugleich eine mögliche Organspende aus dem Blick.«

Diese Hinweise sind wichtig, auch um die erheblichen Differenzen bei der relativen Zahl der Organspender bezogen auf die Einwohnerzahl besser einordnen zu können. Auch in der aktuellen Berichterstattung wird die Argumentation oftmals verengt auf die Frage nach dem Prozedere der (Nicht-)Zustimmung. Aber das reicht nicht, wie man diesem Artikel entnehmen kann, der bereits 2016 publiziert wurde: Ein Herz für den Nächsten. Ausgangspunkt war der Vergleich der Spender-Zahlen in Deutschland mit denen des europäischen Spitzenreiters: »Auf eine Million Einwohner kommen hierzulande nur 10,8 Spender … der Organspende-Primus Spanien bringt es auf eine Quote von 39,7. Das ist europäischer Rekord.« Was erklärt diese erhebliche Diskrepanz?

»Fragt man Experten, wird sofort auf die unterschiedlichen Systeme verwiesen. In Spanien dürfen jedem Hirntoten Organe entnommen werden, wenn er oder seine Angehörigen dem zuvor nicht ausdrücklich widersprochen haben. In Deutschland ist es andersherum: Hier darf gar nichts entnommen werden, wenn es vorher keine Einwilligung gab.«

Aber das ist nur scheinbar ein ausreichender Erklärungsansatz, den die Politiker auch jetzt wieder gerne aufgreifen. Denn:

So einfach ist es dann doch nicht, der Artikel verweist darauf, dass ein Bündel von Faktoren für die Unterschiede zwischen den beiden Ländern verantwortlich ist: »In Spanien seien etwa die Klinikstrukturen anders. So gebe es dort nur 186 Entnahmekliniken, in Deutschland seien es 1326. Durch die Konzentration würden Patienten, die sich als Organspender eignen, eher identifiziert. „Wenn in den meisten unserer Kliniken gerade einmal alle fünf oder sechs Jahre eine Organentnahme stattfindet, fehlt es einfach an Erfahrung“, sagt Rahmel.

Auch bei den Transplantationsbeauftragten der Krankenhäuser gibt es Unterschiede. In Spanien sind es umfassend ausgebildete Intensivmediziner, die dafür eigens freigestellt werden. In Deutschland wird diese Aufgabe oft nur quasi nebenbei erledigt. Und: In Spanien sind die Transplantationsbeauftragten der Organspendeorganisation direkt unterstellt … Einer Studie zufolge wird in Deutschland bei Todgeweihten die Therapie früher als etwa in Spanien auf reine Palliativbetreuung, also Schmerzlinderung, umgestellt … In Spanien führe man die Intensivtherapie öfter bis zum Nachweis des irreversiblen Hirnfunktionsausfalls fort – eine Voraussetzung für jede Organspende … Spanische Kliniken seien stolz darauf, viele Organspender vorweisen zu können. „Bei uns gibt es da eher eine Hemmschwelle.“ Viele Klinikmitarbeiter täten sich schwer damit, Angehörige auf die Möglichkeit einer Organspende anzusprechen.«

Das alles mag erkennen lassen – man wird sich nicht zu viel erhoffen dürfen, was das eingangs beschriebene grundlegende Angebots-Nachfrage-Dilemma angeht, wenn man nur auf eine Umstellung des Verfahrens hinsichtlich der Deklaration der Organspendebereitschaft setzt.

Für den Ökonomen an dieser Stelle nicht überraschend – gerade weil wir es hier verständlicherweise nicht mit einem Markt zu tun haben, bei dem der Zugang zu lebenserhaltenden Organen über den Mechanismus der Zahlungsbereitschaft und -fähigkeit gesteuert werden kann, bildet sich ein „Schwarzmarkt“ heraus, über den man sich bewusst werden sollte. Auch wenn man das ausblenden möchte – illegaler Organhandel tritt in vielfältigen Erscheinungsformen zu Tage.

Denn gerade weil es sich hier um ein Gut handelt, das von existenzieller Bedeutung ist, steht zu erwarten, dass Menschen, die über ein großes Vermögen verfügen, alles dafür tun würden, um ein Organ zu bekommen. Naturgemäß bewegen wir uns in einem Feld, das empirisch kaum bis gar nicht ausgeleuchtet ist. Aber es gibt zahlreiche Hinweise auf den illegalen Organhandel. Hier für die Interessierten nur zwei weiterführende Quellen:

Beim Thema Organhandel geht es um ein äußerst schwieriges Feld, denn naturgemäß ist die Beweisführung, dass es einen organisierten Organhandel gibt, sehr problematisch, handelt es sich doch um einen „sehr schwarzen Schwarzmarkt“. Aber es gibt seit Jahren immer wieder Hinweise auf existierenden Organhandel – davon sind ganz unterschiedliche Regionen und Menschen betroffen, folgt man den seit Jahren immer wieder auftauchenden Berichten: Von den Straßenkindern in Brasilien über die Entnahme von Organen der vielen Hingerichteten in China bis hin zu den allerdings mittlerweile vergleichsweise gut dokumentierten Vorkommnissen auf der Sinai-Halbinsel, wo afrikanischen Flüchtlingen angeblich Organe entnommen worden sind. Zahlreiche Materialien hierzu – eingebettet in das Oberthema Bekämpfung der modernen Sklaverei – findet man auf der eigenen Website zu diesem Thema von CNN.

Auf der CNN-Seite gibt es unter dem Stichwort Stand in the Sinai eine Zusammenstellung von Materialien ausgehend von der Dokumentation „Death in the desert“ aus dem Jahr 2011: »In 2011 “Death in the Desert” uncovered evidence that traffickers tortured the refugees, and in some cases harvested their organs for sale on the black market, leaving many of their victims to die.« Man kann sich die CNN-Doku Death in den Desert auf YouTube anschauen. Aber das ist wahrlich nichts für zarte Gemüter.

Aber auch aus den Randzonen Europas wird von und über illegalen Organhandel berichtet. Beeindruckend war beispielsweise eine längere Dokumentation im Deutschlandfunk zu diesem Thema am Beispiel von Moldawien, die im Oktober des Jahres 2012 ausgestrahlt worden ist. Die PDF-Datei mit dem Manuskript zu dieser Sendung kann hier abgerufen werden: Made in Moldavia. Vom Nierenhandel in Europa (30.10.2012): »Sergej sitzt in einem Apartment in der moldawischen Hautstadt Chişinău. Seinen Nachnamen will er nicht nennen. Der 35-Jährige schwitzt: In wenigen Wochen wird er in Italien eine seiner Nieren verkaufen. Der Deal steht, und Sergej macht bereits eine Diät, um seinen Körper auf die Operation vorzubereiten. Etwa 15.000 Euro soll er bekommen. Das Geld braucht er für eine lebensnotwendige Herzoperation seines Vaters. Er hat Angst. Davor, dass man ihn aus der Betäubung nicht mehr aufwachen lässt. Er wünscht sich eine legale Vermittlung, über die er die Transaktion abwickeln könnte. Aber die gibt es nicht. Der illegale Nierenhandel blüht in der ehemaligen Sowjetrepublik Moldawien: Die Ökonomie liegt am Boden, Korruption und Günstlingswirtschaft durchdringen Politik, Justiz, Polizei. Hier hat alles seinen Preis. Alles wird zur Ware.«