Von oben betrachtet und rein statistisch ist das eine dieser großen Erfolgsgeschichten der zurückliegenden Jahrzehnte: die Lebenserwartung der Menschen steigt und steigt. Mittlerweile stoßen wir in Dimensionen vor, die man früher im Sinne einer Ausnahmebeschreibung als „biblisches Alter“ bezeichnet hätte. Und das wird immer mehr auch für viele Menschen erreichbar, nicht nur für einige wenige. Also ein Grund zur Freude, auch wenn man sich bewusst sein muss, dass es hier „nur“ um die statistische Frage der quantitativen Lebenserwartung geht, wie lange man also durchhält, nicht um die Frage der Qualität, also beispielsweise, in welchem Zustand und unter welchen Lebensbedingungen verbringt man diese gewonnenen Jahre. Das sind Fragen, die bei der Diskussion über die (möglichen) Auswirkungen dieser Veränderung eines der drei fundamentalen Bestimmungsfaktoren der demografischen Entwicklung sozialpolitisch hoch relevant sind, man denke hier an die Kompressions- versus Medikalisierungsthese mit Blick auf die letzten Jahre vor dem Tod. Und natürlich – noch grundlegender -, ob die gewonnenen Jahre irgendwie „sinnvoll“ verwendet werden können, kann der Zahlenfetischist nicht bewerten. Das spielt auch erst einmal keine Rolle.

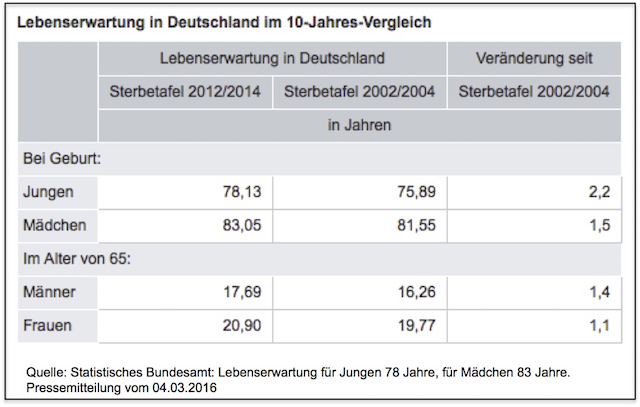

Vor diesem Hintergrund liefert uns das Statistische Bundesamt unter der nun wirklich sehr trockenen, zahlengetriebenen Überschrift Lebenserwartung für Jungen 78 Jahre, für Mädchen 83 Jahre eine weitere Bestätigung der schönen Entwicklung. Allein in den zurückliegenden zehn Jahren haben wir je nach Bestimmungszeitpunkt zwischen mehr als einem bis mehr als zwei zusätzliche Jahre gewonnen. Freut euch darüber, könnte man bilanzieren und enden. Oder noch etwas genauer hinschauen.

Die Bundesstatistiker weisen in ihrer Pressemitteilung selbst auf eine erste Differenzierung der allgemeinen Werte hin, wenn sie schreiben:

»Auf der Ebene der einzelnen Bundesländer haben nach den Ergebnissen der Sterbetafeln 2012/2014 Männer in Baden-Württemberg mit 79 Jahren und 5 Monaten sowie dort lebende Frauen mit fast 84 Jahren jeweils die höchste Lebenserwartung bei Geburt. Die niedrigsten Werte weisen mit 76 Jahren und 2 Monaten Männer in Sachsen-Anhalt sowie mit 82 Jahren und 2 Monaten Frauen im Saarland auf.«

Bei den Männern wird immerhin ein Unterschied von mehr als drei Jahren ausgewiesen, zwischen dem ostdeutschen Sachsen-Anhalt (= schneller sterben) und dem westdeutschen Baden-Württemberg (= länger leben). Das ist schon eine erhebliche Differenz.

Man könnte an dieser Stelle bereits inhaltlich einsteigen mit der Suche nach möglichen Erklärungsansätzen und würde dann vielleicht ein Blick werfen auf die These, dass der Unterscheid nicht allein, aber eben auch und vielleicht sogar erheblich etwas mit dem Thema Arbeitslosigkeit und schlechtere soziale Bedingungen in Sachsen-Anhalt im Vergleich zum Ländle zu tun haben könnte.

Man könnte und solle aber vor jeder Diskussion möglicher Wirkfaktoren ein Blick darauf werfen, wie differenziert sich denn die ausgewiesenen Durchschnittswerte für alle darstellen, wenn man sich einzelne Gruppen anschaut, also ob es beispielsweise eine nur kleine oder doch eher große Streuung gibt zwischen den „Armen“ und den „Reichen“.

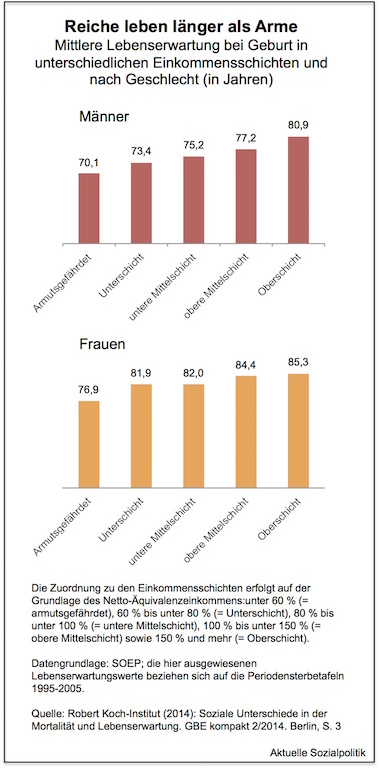

Wenn man das macht, dann kommen manche kurz und prägnant zu so einem Befund, der ja auch die nicht überraschen wird, die sich notorisch Studien oder Statistiken verweigern, sondern lieber der unmittelbaren Betrachtung der Welt und wie die so funktioniert, anhängen: Reiche leben länger. So Patrick Bernau in der FAZ, der dann aber gleich jeder klassenkämpferisch daherkommenden Auflehnung gegen so einen Fallbeil-Satz vorzubeugen versucht, in dem er einschränkt: »Die Lebenserwartung steigt mit dem Einkommen – vor allem bei Männern. Der Grund ist aber nicht allein das Geld.« Sonst könnte ja der eine oder andere auf dumme Gedanken kommen, dass man also, wenn es am Geld liegen würde, irgendwie die Verteilung dieses Tauschmittels zwischen den Menschen verändern müsste, um das Problem zu lösen. Auf der anderen Seite, das muss man konzedieren, geht es hier nicht nur um das Ablenken von der „klassischen“ Verteilungsfrage zwischen armen und reichen Menschen, sondern natürlich sind die Einflussfaktoren vielgestaltig und nicht nur begrenzt auf den Kontostand. Wir sind konfrontiert mit höchst komplexen Wechselwirkungen zwischen den Lebenserwartungsbeeinflussungsfaktoren. Bei dem „nicht nur Geld“ kommt dann beispielsweise so eine Argumentation heraus, wie man sie dem Artikel von Patrick Bernau entnehmen kann:

»Am Deutschen Institut für Wirtschaftsforschung stellten Ökonomen vor zwei Jahren fest, dass die Reichen vor allem von ihrer Bildung profitieren, von der Zahl ihrer Freunde und davon, dass ihre Berufe oft körperlich weniger anspruchsvoll sind. Vor allem Männer scheinen ihr Leben verlängern zu können, wenn sie gut gebildet sind – und deshalb vielleicht eher wissen, wie man sich gesund hält. Dazu kommen Familie und Freunde: Sie machen Menschen glücklicher und helfen im Krankheitsfall. Allerdings ist schon länger bekannt, dass arme Menschen häufig weniger Kontakt zu anderen haben. Für Männer ist vor allem wichtig, ob sie verheiratet sind.«

Das Robert Koch-Institut (RKI) hat 2014 einen Bericht unter der Überschrift Soziale Unterschiede in der Mortalität und Lebenserwartung veröffentlicht, dem auch die Daten für die Abbildung „Reiche leben länger als Arme“ entnommen sind.

»Die bislang vorliegenden Forschungsergebnisse sprechen dafür, dass in Deutschland erhebliche soziale Unterschiede in der Mortalität und Lebenserwartung bestehen … Betrachtet man nur die Lebenszeit, die in guter Gesundheit verbracht wird, fallen die sozialen Unterschiede noch deutlicher aus. Einige Studien weisen darauf hin, dass die Überlebenschancen auch nach dem Auftreten von schwerwiegenden Erkrankungen, wie z. B. einem Herzinfarkt oder Diabetes mellitus, zuungunsten der sozial benachteiligten Bevölkerungsgruppen variieren. Neben einem niedrigen Einkommen sind eine niedrige Bildung und ein niedriger beruflicher Status mit einem höheren Mortalitätsrisiko und einer geringeren Lebenserwartung assoziiert.« (RKI 2014: 9).

Man kann diese allgemein gehaltenen Ausführungen mit einem konkreten Beispiel illustrieren: Bis zu 24 Prozent höheres Sterberisiko bei Krebs, so hat Julia Frisch ihren Artikel überschrieben – und das mehr bezieht sich auf einkommensschwache Menschen. Frisch berichtet vom Deutschen Krebskongress. Offensichtlich gibt es in der Onkologie einen Zusammenhang zwischen dem sozioökonomischen Status des Patienten und dem Tumorstadium bei der Krebsdiagnose (was wiederum Einfluss hat auf die Überlebenswahrscheinlichkeit, denn die sinkt natürlich, wenn ein Tumor erst spät entdeckt wird):

»Susanne Singer vom Institut für Biochemie, Epidemiologie und Informatik an der Universität Mainz zum Beispiel analysierte in den vergangenen zwei Jahren die Daten von 1000 Krebspatienten, von denen viele schon ein fortgeschrittenes Tumorstadium erreicht hatten.

Ihr Fazit: Nicht die Bildung oder der Wohnort, nicht die Tatsache, ob jemand privat oder gesetzlich krankenversichert ist, alleine oder mit einem Partner zusammenwohnt, erwiesen sich als relevant für das Tumorstadium. Vielmehr identifizierte Susanne Singer niedriges Einkommen und fehlende Erwerbstätigkeit als die entscheidenden Faktoren.«

Es wurde auch darüber berichtet, dass die sozioökonomischen Verhältnisse das Überleben beeinflussen. Das legen Untersuchungen im Rahmen des German Cancer Survival Projektes nahe, in denen Krebsregisterdaten aus elf Bundesländern zu den 25 häufigsten Krebsarten zusammengeführt wurden. Darin enthalten sind 1,1 Millionen Patienten, bei denen zwischen 1997 und 2006 ein Tumor diagnostiziert wurde:

»Das Ergebnis: Die schlechteste Überlebensrate haben bei 21 von 25 Krebsarten die Patienten, die in Regionen mit höchster sozioökonomischer Deprivation leben, also in Gegenden mit meist niedrigem Einkommen, hoher Arbeitslosigkeit, geringen Bildungsabschlüssen, beengten Wohnverhältnissen und einer hohen Bevölkerungsdichte.

Besonders deutlich wird der Unterschied direkt nach der Diagnose: In den sozioökonomisch benachteiligten Gebieten ist das relative Risiko, nach drei Monaten zu sterben, 24 Prozent höher als in den anderen, „besser gestellten“ Regionen.«

Und so könnte man ein Beispiel nach dem anderen aufrufen bei dem Versuch, die doch erheblichen Unterschiede zwischen der Lebenserwartung zu hinterlegen mit sozialstrukturellen Einflussfaktoren, die selbst dann noch eine Rolle spielen, wenn man über (scheinbar) rein individuelle Verhaltensweisen redet wie beispielsweise Rauchen oder Alkoholmissbrauch.

Insofern kann es nicht überraschen, wenn das RKI (2014: 9) bilanziert: »Die sozialen Unterschiede in der Mortalität und Lebenserwartung sind auch auf sozialräumlicher Ebene zu beobachten. Die mittlere Lebenserwartung ist in Bundesländern, Raumordnungsregionen und Landkreisen bzw. kreisfreien Städten mit hoher Armutsbetroffenheit und ungünstiger Sozialstruktur geringer als in vergleichsweise besser gestellten Regionen.«

Bleibt natürlich noch die Frage, ob es in den letzten Jahren eine Zunahme der festgestellten Ungleichheit geben hat, es könnte ja sein, dass das früher alles noch viel krasser war, dann hätten wir es auf der Zeitschiene mit einer Verbesserung zu tun. Hierzu erfahren wir vom RKI (2014: 9):

»Die wenigen vorliegenden Studien deuten an, dass sich die beobachteten Unterschiede zwischen den Einkommens-, Bildungs- bzw. Berufsstatusgruppen im Zeitverlauf ausgedehnt haben könnten. Dafür sprechen auch vorliegende Untersuchungen, die eine Ausweitung der sozialen Unterschiede in der Verbreitung einschlägiger, für einen beträchtlichen Anteil des Krankheits- und Sterbegeschehens verantwortlicher Risikofaktoren, darunter Rauchen und körperlich-sportliche Inaktivität, belegen … Auch mit Blick auf den allgemeinen Gesundheitszustand wird eine Zunahme der sozialen Unterschiede über die Zeit berichtet.«

Und Deutschland ist da kein Solitär – die gleichen Entwicklungen werden aus anderen Ländern berichtet. Man kann es auch so ausdrücken wie die Wissenschaftler in ihrem Bericht: »Mit Bezug auf den bisherigen Forschungsstand lässt sich zumindest feststellen, dass sich in keinem Land, für das aussagekräftige und vergleichbare Daten vorliegen, Hinweise auf eine Verringerung der sozialen Unterschiede in der Mortalität und Lebenserwartung finden.« Dafür gibt es einige Studien, die auch aus einer international vergleichenden Perspektive darauf hinweisen, »dass sich die sozialen Unterschiede in der Mortalität und Lebenserwartung über die Zeit verfestigt oder sogar ausgeweitet haben.« Es steht zu befürchten, dass wir es mit einer Scherenentwicklung zu tun haben, die auch durch selbstverstärkende Prozesse „unten“ (vgl. hierzu den Beitrag Armut macht krank und Krankheit kann arm machen und beides zusammen führt oftmals in einen Teufelskreis vom 24.02.2016) wie auch „oben“ befördert wird.