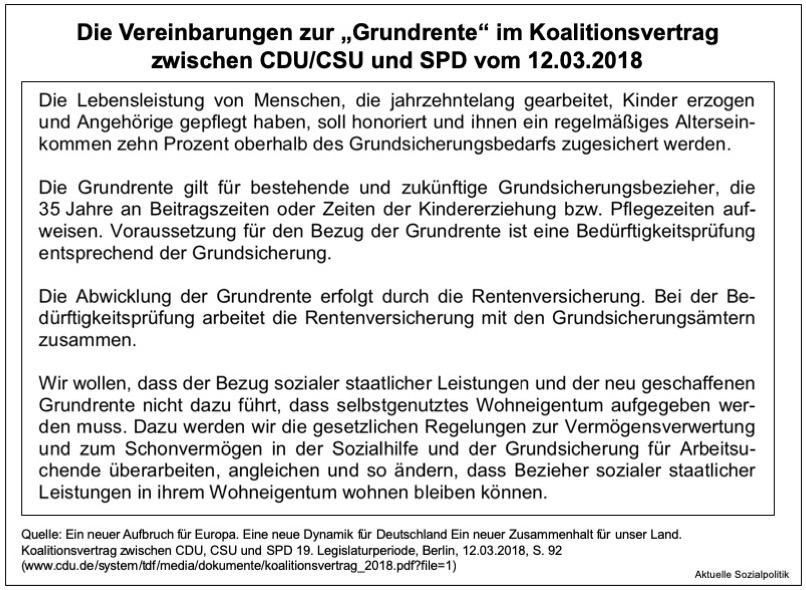

In den zurückliegenden Monaten wurde heftig debattiert über das Vorhaben des sozialdemokratischen Bundessozialministers Hubertus Heil, eine „Grundrente“ einzuführen. An und für sich irritiert der Streit, denn im Koalitionsvertrag aus dem Jahr 2018 hatten sich Union und SPD doch auf die Einführung verständigt:

Warum trotz dieser doch eindeutig daherkommenden Absichtserklärung das Vorhaben nicht einfach umgesetzt wird bzw. werden kann, liegt an dem Satz: „Voraussetzung für den Bezug der Grundrente ist eine Bedürftigkeitsprüfung entsprechend der Grundsicherung“. Das hat damals auch die SPD unterschrieben – und will davon heute nichts mehr wissen, denn der zwischenzeitlich vom Bundesarbeitsministerium vorgelegte Referentenentwurf eines Gesetzes zur Einführung der Grundrente für langjährig in der gesetzlichen Rentenversicherung Versicherte mit unterdurchschnittlichem Einkommen und für weitere Maßnahmen zur Erhöhung der Alterseinkommen (Grundrentengesetz – GruRG) sieht vor, dass auf eine Bedürftigkeitsprüfung verzichtet werden soll.

Nun steht erst einmal die Sommerpause an und die meisten Beteiligten tauchen unter, so dass erst nach dieser sommerlichen Unterbrechung über das Thema weiter verhandelt wird. Auch für die Apologeten einer nicht-bedürftigkeitsgeprüften „Grundrente“ ist der Druck geringer geworden, denn sicher nicht ohne Zufall wurde das Thema seitens der SPD kurz vor den mittlerweile absolvierten Europa-Wahlen platziert, um darüber die eine oder andere Stimme einsammeln zu können.

Nun ist es gerade in der Sozialpolitik so, dass man viele Dinge nur historisch verstehen kann, denn die Systeme der sozialen Sicherung haben eine jahrzehntelange Geschichte und an ihnen wurde unzählige Male herumgefummelt, nicht nur kosmetische oder detailverliebte Änderungen wurden vorgenommen, zuweilen hat man auch tragende Teile der bisherigen Architektur eingerissen und nicht selten durch äußerst instabile Konstruktionen ersetzt.

In diesem Kontext trifft es sich gut, wenn über eine parlamentarische Anfrage etwas an das Tageslicht befördert wird, was bis auf wenige Experten in der Materie viele sicher überrascht hat: Nicht nur, dass ein großer Teil der heutigen Diskussionen schon vor Jahrzehnten vergleichbar geführt wurden, sondern dass es so eine „Grundrente“ schon mal gegeben hat – und das heute noch zahlreiche Rentnerinnen und Rentner von diesen seit langer Zeit bereits abgeschafften Regelungen profitieren. Die nunmehr bekannt gewordenen Zahlen wurden seitens der Deutschen Rentenversicherung durch eine Sonderauswertung erhoben, weil der Bundestagsabgeordnete Matthias Birkwald, der Rentenexperte der Linken im Bundestag, eine technisch daherkommende, aber zielgenau formulierte Frage eingereicht hat:

»Wie viele Rentnerinnen und Rentner profitieren im Rentenbestand und im Rentenzugang von der 1992 ausgelaufenen Rente nach Mindestentgeltpunkten (§ 262, SGB VI) bzw. der Nachfolgeregelung für Berücksichtigungs- und Pflegezeiten (§ 70 Abs. 3a, SGB VI) (Angaben für 2015 und aktuellster Wert sowie getrennt nach Ost/West und Frauen und Männern)?« (Frage Nr. 135, Juni 2019; dokumentiert in dieser Bewertung und Einordnung der Antwort der Bundesregierung des Abgeordneten Birkwald). Er berichtet darüber unter der Überschrift Blockade der Union gegen sogenannte „Grundrente“ ist scheinheilig! und auch in der Presse wurde die Antwort der Bundesregierung aufgegriffen – mit diesem viele sicher überraschenden Befund: Rentenversicherung stockte Geringverdiener-Renten 2018 um rund 3,3 Milliarden Euro auf.

»In der GroKo wird über eine Grundrente für langjährige Geringverdiener gestritten. Tatsächlich gab es ähnliche Regelungen bereits in der Vergangenheit. Davon profitieren noch heute Millionen Rentnerinnen und Rentner in Deutschland«, wird in der Leipziger Volkszeitung zu den Ergebnissen berichtet. »Die Rentenversicherung hat im vergangenen Jahr 3,3 Milliarden Euro für Rentenaufschläge bei langjährigen Geringverdienern ausgegeben … Dabei geht (es) um Ansprüche in Zusammenhang mit der 1972 eingeführten „Rente nach Mindesteinkommen“ sowie deren Anschlussregelung, die für rentenrechtliche Zeiten bis einschließlich zum 1991 gilt.«

Das klingt jetzt kompliziert – und macht einen Rückblick erforderlich, um was genau es sich dabei handelt. Dazu gibt uns Matthias Birkwald einige Hinweise:

»Im Jahr 1970 beschrieb die damalige Bundesregierung in einem Bericht zur Frage der Rentenversicherung (Drs 6/1126, S. 19) unter der Überschrift: „Anhebung von niedrigen Renten“ das Problem, dass 16 Prozent der Frauen in der GRV trotz 30 Beitragsjahren keine Rente über Sozialhilfeniveau erreichen. Schon damals hieß es in dem Bericht: „Da dem Rentenrecht eine Bedürftigkeitsprüfung fremd ist und auch verwaltungstechnisch von den Versicherungsträgern nicht durchgeführt werden kann, müsste ggf. die Bezugsberechtigung für eine Mindestrente nach anderen Kriterien festgestellt werden (z. B. Dauer der Pflichtversicherungszeit).“ (S. 20).«

Und weiter erläutert Birkwald rückblickend: »Im Vorfeld der ersten großen Rentenreform nach Einführung der gesetzlichen Rente 1957 gab es bereits im darauf folgenden Jahr 1971 den ersten „Entwurf eines Gesetzes zur Verbesserung der Alterssicherung für Frauen und Kleinstrentner“ und zwar von der CDU/CSU-Fraktion, die dem SPD Arbeitsminister Arndt und der damaligen SPD-FDP-Regierung damit die Show stehlen wollte. Er sah – vereinfacht dargestellt – vor, dass Versicherte mit mindestens 25 (sic!!) Versiche- rungsjahren (Zurechnungszeiten von Erwerbsminderungsrentnerinnen und -rentnern zählten selbstverständlich mit) im Durchschnitt mindestens so viel Rente bekommen sollten als hätten sie 85 (sic) Prozent des Durchschnittslohnes verdient.«

Und was ist gesetzgeberisch daraus geworden?

»Umgesetzt wurde der Rentenaufschlag für Geringverdienende von der SPD mit dem Rentenreformgesetz 1972 dann unter dem Namen „Rente nach Mindesteinkommen“. Sie sah eine 25jährige Vorversicherungszeit vor und Zeiten bis vor 1973 wurden seit dem auf 75 Prozent des Durchschnitts aufgewertet. Dieses Gesetz wurde übrigens mit nur einer Stimmenthaltung angenommen und die seitdem selbstverständliche Aufwertung von Niedriglöhnen existiert in modifizierter und sehr beschränkter Form bis heute im deutschen Rentenrecht.

Denn 1989 verlängerte die schwarz-gelbe Koalition unter dem neuen Titel „Rente nach Mindestentgeltpunkten“ (§ 262, SGB VI) die alte Regelung auf Zeiten bis 1992. Die Vorversicherungszeit wurde auf 35 Jahre erhöht und niedrige Durchschnittsrenten um das 1,5fache auf nur maximal 75 Prozent des Durchschnittswertes erhöht.«

Eine ausführliche Darstellung mit weiteren Hintergrundinformationen findet man in dieser bereits 2011 veröffentlichten Darstellung des Rentenexperten Johannes Steffen:

➔ Johannes Steffen (2011): Niedriglohn und Rente. Instrumente zur Absicherung von Beschäftigungszeiten mit Niedriglohn in der gesetzlichen Rentenversicherung, Bremen, Juli 2011

Er weist auch folgenden Aspekte hin:

»Die Einführung der Rente nach Mindesteinkommen (RnME) bildete einen der Schwerpunkte des Rentenreformgesetzes 1972 (RRG 72). Seit der Rentenreform von 1957 war die Höhe der Rente im Einzelfall abhängig von der Zahl der Versicherungsjahre und der Höhe des versicherten Arbeitsentgelts – also von der erwerbslebensdurchschnittlich versicherten Entgeltposition. Eine Art Mindestrente, wie sie die zuvor gewährten Grundbeträge darstellten, die jeder unabhängig von den Ansprüchen aus Beiträgen erhielt, existierte seither nicht mehr. Niedrige Löhne konnten aufgrund der neuen Rentenformel auch bei langjähriger Versicherungszeit zu nicht existenzsichernden Renten führen; dies war die Konsequenz der Lohn- und Beitragsbezogenheit.«

In der Problemanalyse waren sich die damalige sozial-liberale Regierungskoalition und oppositionelle Unionsparteien weitgehend einig. »Regierungs- und Oppositionsparteien diagnostizierten die Ursachen für Kleinstrenten gleichermaßen als ein Problem vergangener und inzwischen weitgehend überholter Lohndiskriminierung. Im Vertrauen auf die Tarifvertragsparteien wurden Niedriglöhne für die Zukunft als strukturell womöglich dauerhaftes Problem ausgeschlossen.« Das Problem der Kleinrenten sei „im Auslaufen“ begriffen, so die damalige Erwartung.

Steffen zitiert Friedrich Pappai, damals Ministerialrat im Bundesarbeitsministerium, mit diesen Ausführungen (Originalquelle: F. Pappai, Rente nach Mindesteinkommen, in: Bundesarbeitsblatt Nr. 3-4 1973, S. 147):

»Der Grundsatz, daß sich in der Rentenhöhe (…) die Stellung des Einzelnen im Gesamtlohngefüge wiederspiegeln soll, bedarf dort einer Ergänzung, wo das Arbeitsentgelt früherer Jahre auf Grund besonderer, heute nicht mehr gegebener Verhältnisse nicht als maßgebende Bezugsgröße angesehen werden kann. (…) In diesem Zusammenhang ist an die Lohndiskriminierung von Frauen, an die zum Teil geringe Entlohnung von Arbeitern in der Tabak- und Textilindustrie oder der Heimarbeiter, aber auch an die regional sehr stark ausgeprägten Lohnunterschiede in einzelnen Gebieten zu denken. Soll entsprechend dem Grundgedanken der Rentenformel der aus dem Erwerbsleben Ausscheidende den Lebensstandard der Gruppe aufrechterhalten können, der er im Durchschnitt seines Arbeitslebens angehört hat, soll er, um mit anderen Worten zu sprechen, in der Nachbarschaft der Lohnempfänger bleiben, dann bedürfen die Löhne der Vergangenheit einer Korrektur, die unter heutigen Gesichtspunkten nicht der individuellen Arbeitsleistung entsprochen haben. (…) Der Gesetzgeber geht davon aus, daß für die Zukunft durch die Tarifvertragsparteien eine der Arbeitsleistung entsprechende Entlohnung sichergestellt ist.«

Es ging der Regelung um Lohndiskriminierung im weiteren Sinne – mithin generell um Niedriglöhne (bei Vollzeitbeschäftigung) – ein wichtiger Aspekt vor dem Hintergrund der heutigen Diskussionen.

Und auch damals wurde die Frage des aufstockungsberechtigten Personenkreises intensiv diskutiert – heute haben wir das anhand der geplanten 35 Jahre als Zugangsvoraussetzung. Dazu Steffen: »Die am Ende vom Gesetzgeber verabschiedete Regelung beschränkte die Zugangsvoraussetzungen auf 25 anrechnungsfähige Versicherungsjahre ohne Zeiten der freiwilligen Versicherung und ohne Ausfallzeiten. Der erforderlichen Vorversicherungszeit und damit der »Einschränkung des begünstigten Personenkreises liegt die Überlegung zugrunde, daß eine Anhebung von Renten nur für solche Versicherten vertretbar erscheint, die hinlänglich lange der Versichertengemeinschaft angehört haben und bei denen demgemäß davon ausgegangen werden kann, daß der Verdienst und damit auch die Rente die wesentliche Einkommensquelle dargestellt hat bzw. darstellen wird.« Die Vorversicherungszeit von 25 Jahren konnte auch noch mit entsprechenden Zeiten nach 1972 erfüllt werden.«

Waren die Zugangsvoraussetzungen gegeben, so wurde bei der Rentenberechnung die Entgeltposition der vor 1973 liegenden niedrigen Pflichtbeitragszeiten auf im Durchschnitt 75 Prozent des Durchschnittsentgelts angehoben. Dabei gab es damals keine Untergrenze des erforderlichen Entgelts. Auch das ist ein bedeutsamer Detailpunkt für die aktuelle Debatte, denn: »So wurden niedrige Entgeltpositionen, die aus langjähriger Teilzeitbeschäftigung resultierten, bewusst mit einbezogen in die Regelung zur Rente nach Mindesteinkommen. Auch sehr geringe Entgeltpositionen bspw. von 30 Prozent wurden somit auf einen Wert von 75 Prozent angehoben.«

Auch hier treffen wir wieder auf die Vorstellung, dass es sich um ein Auslaufproblem handelt: »Die auf Betreiben der Koalitionsfraktionen nur befristete Verlängerung des Instruments gründete auf der Hoffnung, dass die (Lohn-) Benachteiligung von Frauen am Arbeitsmarkt im Zuge der weiter steigenden Frauenerwerbstätigkeit zunehmend an Bedeutung verlieren werde.«

Gegenüber der Rente nach Mindesteinkommen gab es mit der Rente nach Mindestentgeltpunkten einige Veränderungen, hier sollen nur zwei herausgehoben werden:

➞ So wurde die erforderliche Vorversicherungszeit auf insgesamt mindestens 35 Jahre erhöht, allerdings zählten nun alle rentenrechtlichen Zeiten dazu.

➞ »Wurden nach der 1972er-Regelung auch Zeiten mit sehr niedriger Entgeltposition auf 75 Prozent des Durchschnitts angehoben, so schränkt die 1992er-Regelung die Begünstigung von Teilzeitbeschäftigung merklich ein. Bei einer Entgeltposition von im Durchschnitt weniger als 50 Prozent findet seither nur noch eine Erhöhung um die Hälfte des tatsächlichen Wertes statt, wodurch in derartigen Fällen die Entgeltposition von 75 Prozent nicht mehr erreicht werden kann.«

»Die gegenwärtige Regelung der Rente nach Mindestentgeltpunkten ist begrenzt auf vor 1992 liegende Pflichtbeitragszeiten mit niedrigem Entgelt. Im Zeitverlauf nimmt daher die quantitative Bedeutung der Regelung in den Rentenzugängen ab«, so Steffen (2011: 8).

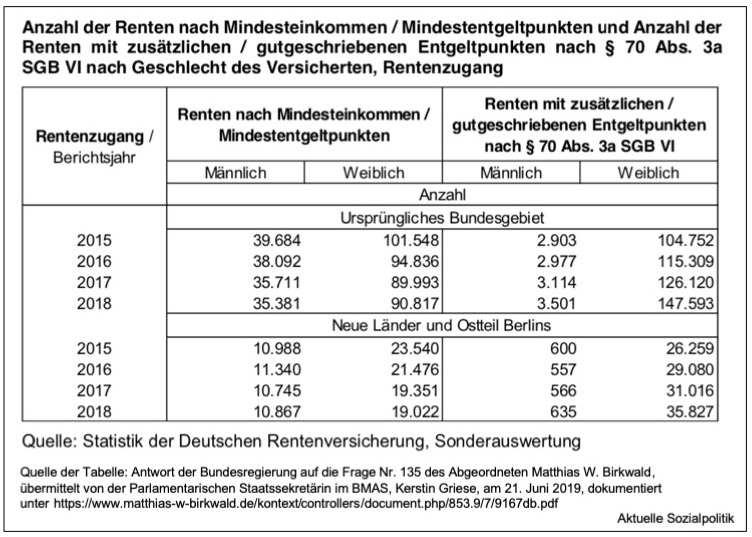

Das ist richtig – aber selbst in diesen Jahren noch spielen die Regelungen aus den 1970er und den 1990er Jahren eine Rolle bei denjenigen, die jetzt in die Rente gehen. Auch dazu hat die Anfrage des Abgeordneten Birkwald Zahlen geliefert:

Abschließend ein Blick auf die bereits 2011 von Johannes Steffen formulierten Vorschläge für eine aus seiner Sicht notwendige Reform – und davon könnten und sollten manche Teilnehmer der heutigen „Grundrenten“-Debatte lernen:

»Zur Absicherung von Beschäftigungszeiten mit Niedriglohn in der gesetzlichen Rentenversicherung (GRV) plädiert die Untersuchung für einen Instrumenten-Mix, der das Solidarprinzip stärkt, ohne dadurch grundsätzlich den Beitrags-Leistungs-Bezug und das Prinzip der Teilhabeäquivalenz der GRV in Frage zu stellen. Dieser Instrumenten-Mix setzt sich im Einzelnen aus folgenden Elementen zusammen:

➔ Das bestehende Instrument der RnMEP wird auf – zum Zeitpunkt einer Neuregelung – zurückliegende Beschäftigungszeiten mit Niedriglohn verlängert … Das Wartezeiterfordernis wird von bislang 35 Jahren mit (allen) rentenrechtlichen Zeiten auf 25 Jahre reduziert; allerdings kann die Wartezeit ab der Neuregelung grundsätzlich nur noch mit Beitragszeiten erfüllt werden. Damit wird die Regelung stärker auf langjährig Beitragszahlende konzentriert. Nur bei langjährig »aktiv« Versicherten kann davon ausgegangen werden, dass die Rente den wesentlichen Einkommensbestandteil im Alter oder bei Erwerbsminderung ausmacht.

➔ Für in der Zukunft liegende Zeiten wird für die Einführung eines bundeseinheitlichen Mindestlohns plädiert, der bei einer Standarderwerbsbiografie von 45 Beitragsjahren und Vollzeitbeschäftigung dafür Sorge trägt, dass Fürsorgeabhängigkeit im Alter bei typisierender Betrachtung vermieden wird. Ein solcher Mindestlohn müsste sich bei einer 38-Stunden- Woche (= Vollzeit) nach heutigen Werten auf eine Größenordnung von rd. 9,20 EUR belaufen. Anmerkung: Die Forderung nach einem Mindestlohn von 9,20 Euro pro Stunde wurde im Jahr 2011 formuliert – tatsächlich kam dann bekanntlich der Mindestlohn zum 1.1.2015 mit 8,50 Euro. Genau das hat Steffen 2011 auch erwartet, deshalb formulierte er diesen Punkt:

➔ Alternativ bzw. ergänzend zu einem bundeseinheitlichen gesetzlichen Mindestlohn, der sich im politischen Umsetzungsprozess vermutlich nicht unmittelbar auf fürsorgeresistenter Höhe bewegen dürfte, wird eine Mindestbemessungsgrundlage für Rentenbeiträge auf Arbeitsentgelt eingeführt. Deren erforderliche Höhe entspräche der des fürsorgeresistenten Mindestlohns. Auch auf geringere Stundenentgelte wären stets Rentenbeiträge auf Basis der Mindestbemessungsgrundlage zu entrichten. Die Betragsdifferenz zum (paritätischen) Rentenbeitrag auf das tatsächliche Arbeitsentgelt hätte alleine der Arbeitgeber zu tragen. Um die Möglichkeiten des Unterlaufens der Regelung zu minimieren, ist auf den Versichertenkonten künftig neben dem beitragspflichtigen Arbeitsentgelt auch die diesem zugrunde liegende individuelle Arbeitszeit zu erfassen. Anmerkung: Es ist zur Überraschung vieler bis heute tatsächlich so, dass den Versichertenkonten der Rentenversicherung nicht entnommen werden kann, ob Teilzeit oder Vollzeit gearbeitet worden ist.

➔ Da ein derart ausgestalteter Mindestlohn oder auch eine Mindestbemessungsgrundlage nur für die Standarderwerbsbiografie Fürsorgeunabhängigkeit im Alter gewährleisten könnte, bleibt das Instrument der RnMEP auch für zukünftige Pflichtbeitragszeiten unentbehrlich. Allerdings wäre die Summe der auf Basis der RnMEP ermittelten zusätzlichen Entgeltpunkte ab dem Zeitpunkt der Entfristung des Instruments zu gewichten mit dem Verhältnis der durchschnittlichen individuellen Arbeitszeit zur durchschnittlichen Arbeitszeit Vollzeitbeschäftigter. Damit würden Niedriglöhne aus Teilzeitbeschäftigung auch in Zukunft höher bewertet – nicht dagegen generell niedrige Entgeltpositionen aufgrund von Teilzeitarbeit.« (Steffen 2011: 2)