Um es gleich voran zu stellen: Es gibt nicht lösbare Dilemmata. Man kann und muss sich diese bewusst machen, aber man wird das eine nicht zugunsten des anderen aufheben können und umgekehrt. Die Armutsforschung und gerade die armutspolitische Debatte wären hier als Beispiel zu nennen: Da gibt es zum einen den Blick von oben auf die großen Zahlen, mit denen man versucht, eine überaus komplexe und zugleich immer viele Einzelfälle umfassende gesellschaftliche Problematik wie „die“ Armut quantitativ abzubilden. Das führt dann nicht nur zu den immer wiederkehrenden und letztendlich nicht beantwortbaren Fragen nach dem Muster: Wie viele Menschen sind denn nun arm? Sondern auch zu einem unvermeidbaren methodischen Streit, ob man überhaupt Armut richtig misst, was dann gerne im politischen Streit über die Zahlen instrumentalisiert wird. Wir haben das jüngst erst wieder erleben müssen im Umfeld des nach langen Geburtswehen veröffentlichten Armuts- und Reichtumsbericht der Bundesregierung. Und zum anderen sind da Millionen Einzelfälle, bei deren genauerer Betrachtung jedem klar wird, dass wir mit Armut und Ausgrenzung aus dem gesellschaftlichen Leben konfrontiert sind – und jeder der davon Betroffenen kann sich aber auch gar nichts davon kaufen, dass es „uns“ angeblich immer besser geht oder gar, dass es bei uns doch eigentlich gar keine „richtige“ Armut geben würde. Mit diesem Dilemma sind nicht nur wir konfrontiert – sondern auch die Menschen in Österreich.

Da erfahren wir – der Logik der großen einen Zahl folgend: 1,5 Millionen Menschen in Österreich sind armutsgefährdet. Und direkt nach der Überschrift folgt ein zusammenfassendes Stakkato:

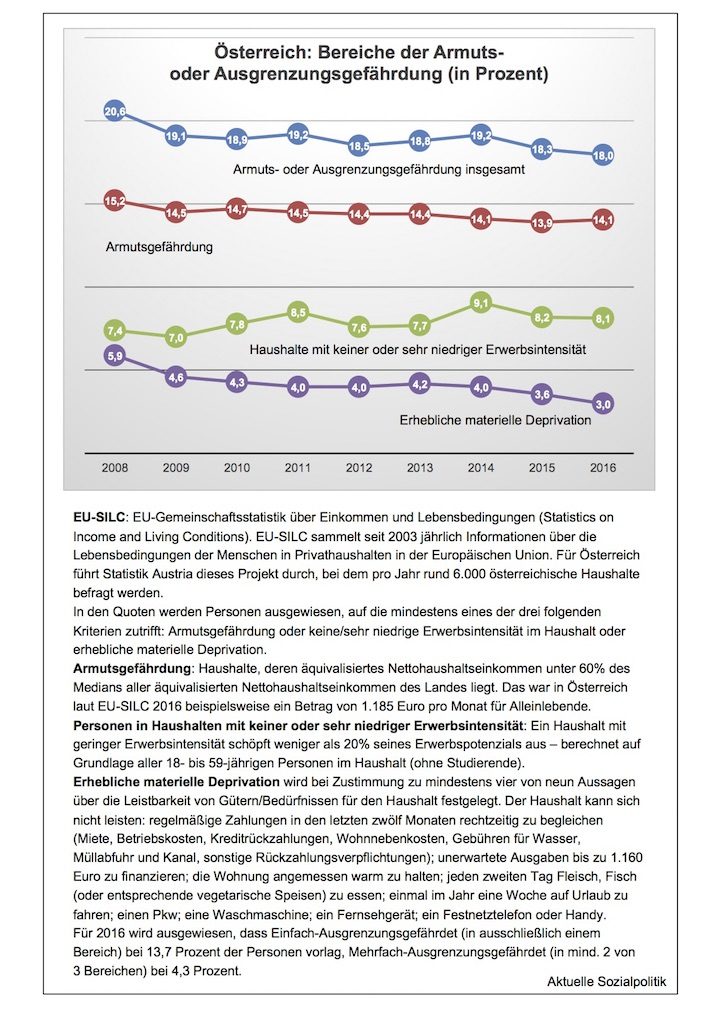

»Die Gefährdung sank seit 2008 um 2,6 Prozentpunkte und ist geringer als im EU-Schnitt, die tatsächliche Armut halbierte sich von 5,9 auf 3 Prozent. Langzeitarbeitslose zählen zur Hochrisikogruppe, 8,3 Prozent sind trotz Erwerbstätigkeit armutsgefährdet.«

Bereits an dieser Stelle trifft man auf die für die ganze Armutsdebatte so typischen hochproblematischen, aber wie selbstverständlich verwendeten Formulierungen wie „die tatsächliche Armut“. Die soll ja angeblich nur bei 3 Prozent liegen – und dann erfährt der Leser zugleich: »18 Prozent der österreichischen Wohnbevölkerung oder 1.542.000 Menschen waren im Vorjahr von Armut oder sozialer Ausgrenzung betroffen.«

Quelle für solche Berichte war eine Mitteilung von Statistik Austria, die unter der Überschrift Armut und soziale Ausgrenzung 2016: Sinkende Tendenz setzt sich fort veröffentlicht wurde. Es handelt sich um Zahlen aus der aktuellen EU-Statistik über Einkommen und Lebensbedingungen (EU-SILC). Die gibt es auch für Deutschland (vgl. beispielsweise für 2015 Leben in Europa (EU-SILC). Einkommen und Lebensbedingungen in Deutschland und der Europäischen Union, 2017).

Es ist an dieser Stelle wichtig, darauf hinzuweisen, dass es sich bei den hier ausgewiesenen Zahlen um Hochrechnungen auf der Basis einer Stichprobe handelt, bei dem pro Jahr rund 6.000 österreichische Haushalte befragt werden.

Die neuen Zahlen von Statistik Austria haben eine interessante Debatte ausgelöst. Dazu beispielsweise dieser Artikel von Andreas Sator: Armut lässt Experten rätseln und sorgt für Kopfweh bei Statistikern. »Die Armut in Österreich ist im Sinkflug. Je nach Indikator sind ihr entweder seit 2008 über 150.000 Menschen entflohen, oder sie hat sich sogar halbiert.« Satire mahnt allerdings zur Vorsicht bei der Bewertung der Ergebnisse, die doch eigentlich ganz nüchtern daherkommen.

➔ Da ist zum einen der Zweifel am Bezugsjahr 2008: »Die offiziellen Armutszahlen aus dem Jahr 2008 sind nicht sehr aussagekräftig. Sie sind wahrscheinlich zu hoch gegriffen. Denn der starke Rückgang im nächsten Jahr – die Armutsgefährdung ist um 1,5 Prozentpunkte gefallen – ist unplausibel.«

➔ Hinzu kommt: Die Zahlen stammen aus einer Hochrechnung, es wird von 6.000 Haushalten auf ganz Österreich geschlossen. Das wird zwar sorgfältig gemacht, wie bei Wahlumfragen gibt es deshalb aber eine sogenannte Schwankungsbreite. »Das echte Ergebnis ist: Die Armutsquote liegt irgendwo zwischen 16,5 Prozent und 19,4 Prozent.«

➔ Dennoch: Die Armut sinkt trotzdem – nur langsamer. Nimmt man als Beispiel die Menschen mit „erheblicher materieller Deprivation“: »Ignoriert man die Daten von 2008 und zieht 2009 als Vergleich heran, ist die Quote seither von 4,6 auf drei Prozent gesunken. Der Rückgang ist stärker als die Schwankungsbreite, heißt es aus der Statistik Austria.«

➔ Es bleiben Fragezeichen: Dass die Armut jetzt sogar zurückgeht, obwohl die Arbeitslosigkeit und die Wohnungs- und Lebensmittelpreise so stark gestiegen sind, kann sich niemand erklären. „Ich rätsle“, wird Martin Schenk von der Diakonie zitiert, einer der renommiertesten Armutsforscher des Landes. „Plausibler wäre es umgekehrt.“ Schenk weiter: „Der Sozialstaat funktioniert.“ Es gebe aber trotzdem noch zu viele Arme, Migranten und Alleinerzieher seien seit jeher betroffen. Zusätzlich trifft es jetzt auch ältere Langzeitarbeitslose, sagt Schenk, „die sind seit der Krise eine Riesengruppe“.