Es sind auf den ersten Blick widersprüchliche Zahlen, die einem hinsichtlich der ärztlichen Versorgung präsentiert werden: Auf der einen Seite wird darauf hingewiesen, dass die Zahl der berufstätigen Ärzte noch nie so hoch war wie heute – wie kann man da von einem „Ärztemangel“ sprechen? Auf der anderen Seite klagen zahlreichen Krankenhäuser über massive Probleme, ihre offenen Stellen besetzen zu können. Auch aus dem Bereich der niedergelassenen Ärzte kommen entsprechende Mangel-Anzeigen, viele Praxisinhaber, die derzeit in den Ruhestand gehen (wollen), finden keine Nachfolger, vor allem in den ländlichen und kleinstädtischen Regionen. Die Zahl der ärztlich tätigen Mediziner ist im vergangenen Jahr um 2,2 Prozent auf 365.247 weiter angestiegen – und gleichzeitig wird teilweise der Zusammenbruch der ärztlichen Versorgung an die Wand gemalt. Wie immer im Leben muss man differenzierter hinschauen. Denn es geht hier nicht nur um Quantitäten. Es gibt bekanntlich nicht „die“ Ärzte, sondern neben der Frage, ob wir über den Bereich Krankenhäuser oder niedergelassene Kassenärzte sprechen, muss man natürlich auch die Fachrichtung berücksichtigen, also nicht nur die große Trennlinie zwischen Haus- und Fachärzte, sondern darüber hinaus die teilweise erhebliche Spezialisierung innerhalb der fachärztlichen Strukturen.

Auf all das vorbereiten und zugleich den Nachschub liefern soll das Medizinstudium. Das ist die notwendig zu erwerbende Eintrittskarte in die Welt der ärztlichen Versorgung und nicht nur deshalb ein Schlüsselthema für die zukünftige Gesundheitsversorgung der Menschen, denn neben der Tatsache, dass Ärzte dieses Studium absolviert haben müssen, hat man auch zur Kenntnis zu nehmen, dass die gesundheitliche Versorgung in Deutschland immer noch und durchaus abweichend von der Situation in anderen Ländern extrem arztzentriert ist, man muss hinsichtlich der Kompetenzen und Funktionen von einer pyramidalen Struktur sprechen mit den Ärzten an der Spitze und zahlreichen „Heil- und Hilfsberufen“ unter der Ebene der Ärzte, die gleichsam als Zulieferer bzw. Erlediger der vom Arzt angeordneten Maßnahmen zu fungieren haben.

In dieser nur stichwortartig benannten Gemengelage bewegen sich Überlegungen von Bundesregierung und Bundesländer, das Medizinstudium zu reformieren. Diese laufen derzeit unter der Überschrift „Masterplan Medizinstudium 2020“, der unter anderem Maßnahmen für eine zielgerichtete Auswahl der Studienplatzbewerber, zur Förderung der Praxisnähe und zur Stärkung der Allgemeinmedizin im Studium aufzeigen soll.

Die Diskussion über dieses Vorhaben laufen schon seit längerem, vgl. beispielsweise den Artikel Operation Zukunft aus dem vergangenen Jahr. Dem kann man an vielen Stellen die Widersprüchlichkeit der hier zu führenden Debatte über die Ausgestaltung des Medizinstudiums entnehmen. Ein Beispiel:

»Unter Medizinstudenten gehen die Meinungen in der Frage, wie wichtig die Abiturnote sein soll, indes weit auseinander. In einer Befragung der Ärztegewerkschaft Hartmannbund sagten unlängst 48 Prozent der Studenten, dass die Note auch weiterhin eine zentrale Rolle im Zulassungsverfahren haben soll, 45 Prozent sahen das jedoch anders. „Bewährt“ hat sich das bisherige System hingegen nach Ansicht des Medizinischen Fakultätentags, jedenfalls in seinen Grundzügen. Allenfalls ist der Verband dafür, die Wartezeitquote abzusenken, da dort der Studienerfolg „nachweislich geringer“ sei als bei jenen Studenten, die über die Abiturquote oder die Zulassungsverfahren der Universitäten einen Platz erhalten haben. Ohnehin halten es die deutschen Unikliniken sowie die medizinischen Fakultäten laut einer gemeinsamen Stellungnahme für „nicht zielführend“, die Zahl der Landärzte durch Eingriffe in die Zulassungsverfahren erhöhen zu wollen. Es handele sich bei dem Landarztmangel um ein „Verteilungsproblem, das nur durch eine Steigerung der Attraktivität des Berufes“ lösbar erscheint.«

Das war im vergangenen Jahr. Und heute? Noch viele Punkte sind strittig, so hat die Ärzte-Zeitung einen aktuellen Beitrag zum Thema überschrieben. Ilse Schlingensiepen bringt die doppelte Herausforderung auf den Punkt: »Nicht nur zwischen Bund und Ländern ist die Abstimmung über den Masterplan Medizinstudium 2020 kompliziert. Ein Kernproblem: Werden in Zukunft mehr Studienplätze benötigt?«

Es soll hier nicht um die altbekannte Klage aus den Reihen der Ministerialbürokratie gehen, die mal wieder unter den paralysierenden Zuständigkeits(verhinderungs)fragen des eigenen Systems „leiden“. Da wird beispielsweise Dr. Frank Stollmann, Leitender Ministerialrat im nordrhein-westfälischen Gesundheitsministerium, zitiert: „Die Diskussion zwischen den Wissenschafts- und Gesundheitsressorts des Bundes und der Länder ist noch nicht abgeschlossen.“ Und weiter: »Es gehe nicht nur um die ohnehin schon schwierige Abstimmung zwischen dem Bund und den 16 Ländern in einem Ressort, sondern auch um die Abstimmung zwischen zwei Ressorts. „Sie haben ganz viele Protagonisten, die versuchen, auf einen gemeinsamen Nenner zu kommen“, betonte Stollmann.« Man kennt das aus eigentlich allen Politikfeldern. Die Selbstbeschäftigungs- und nicht selten auch Selbstblockademechanismen funktionieren hier ganz gut.

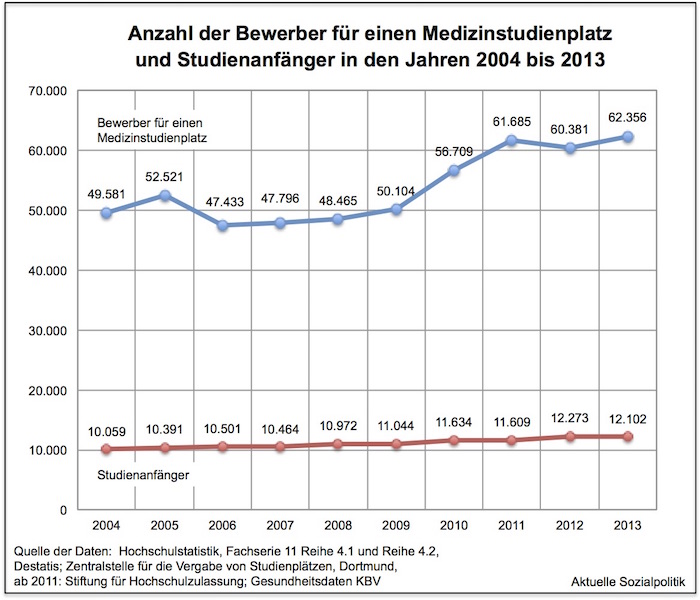

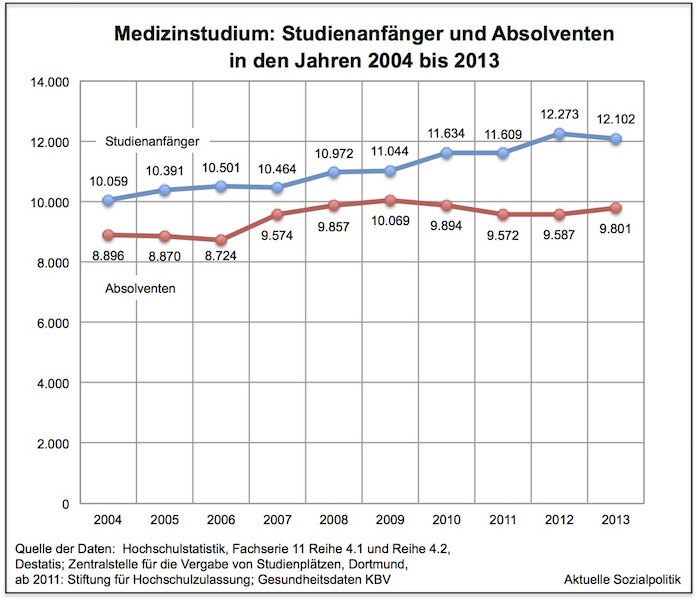

Zur Frage, wie viele es denn sein sollen, die ein Medizinstudium absolvieren können dürfen: Die erste Abbildung verdeutlicht, wie groß die Diskrepanz zwischen dem Angebot an Medizinstudienplätzen und der Nachfrage im Sinne von Bewerbern ist. Deren Zahl liegt um ein Mehrfaches über der Zahl an möglichen Studienanfängern. Nun wäre eine solche Diskrepanz für sich genommen kein Argument für eine Ausweitung der Medizinstudienplätze, sondern deren Zahl sollte sich natürlich an dem Bedarf der Abnehmer orientieren, wenn man Bedarfsdeckung über die eigenen, also hier bei uns „produzierten“ Mediziner als Ziel hat – was gar nicht so selbstverständlich zu sein scheint wie man meinen könnte, wenn man beispielsweise berücksichtigt, dass offensichtlich die Nachfrage nach Ärzten nur noch durch den Import von solchen aus anderen Ländern gedeckt werden kann: »Entlastung erfahren die deutschen Ärzte durch immer mehr ausländische Kollegen: Ihre Zahl stieg im vergangenen Jahr um 11,1 Prozent auf 34.706. Rund zwei Drittel davon stammen aus der EU, überwiegend aus armen Ländern« (vgl. dazu und speziell mit Blick auf viele Krankenhäuser, deren Funktionsfähigkeit ohne Ärzte aus osteuropäischen oder anderen Ländern gefährdet wäre, den Beitrag Ärztemangel und Ärzteimport: Immer mehr und doch zu wenig. Und dann das Kreuz mit der deutschen Sprache bereits vom 27. April 2015).

Was sagen beteiligte Akteure zum Thema Zahl der Studienplätze? Die Bundesärztekammer (BÄK) hat eine klare Position, die man diesem Artikel (Medizinstudium: Reformen überfällig) entnehmen kann:

»Dringend notwendig ist es aus Sicht der BÄK, die Zahl der Studienplätze bundesweit um mindestens zehn Prozent zu erhöhen – nicht zuletzt angesichts des Ärztemangels. In ihrer Stellungnahme verweist sie darauf, dass es 1990 allein in den alten Bundesländern 12.000 Studienplätze für Humanmedizin gab. „Diese wurden seitdem kontinuierlich reduziert. Statt 16.000 Plätzen, die sich nach der Wiedervereinigung aufgrund der acht hinzugekommenen Fakultäten hätten ergeben müssen, sind es aktuell nur noch rund 10 000“, kritisiert die Bundesärztekammer. Das habe dazu geführt, dass sich immer mehr Bewerber um immer weniger Plätze bemühen müssten. Tatsächlich kommen aktuell rund fünf Bewerber auf einen Medizinstudienplatz.«

Interessant an dieser Stelle die davon abweichende Position der Studierenden bzw. der Interessenvertretung der Studierenden im aktuellen Diskussionsprozess, die in dem Artikel Noch viele Punkte sind strittig so beschrieben wird:

»Die Medizinstudierenden halten die Erhöhung der Medizin-Studienplätze nicht für eine geeignete Maßnahme zur Sicherstellung der künftigen Versorgung.

„Wir haben in Deutschland eine der höchsten Arztdichten in ganz Europa, es kommt nach wie vor auf die Fachrichtung an“, sagte Lauritz Blome, Bundeskoordinator für Gesundheitspolitik in der Bundesvertretung der Medizinstudierenden in Deutschland (vvmd). Angesichts des relativen Ärztemangels in einzelnen Fächern helfe ein Mehr an Studienplätzen nicht.«

Und dass die Zahl der notwendigen Krankenhausärzte zugenommen hat und möglicherweise weiter ansteigen wird, hat eben auch was zu tun mit regulatorischen Veränderungen im System, Stichwort Arbeitszeitgesetz und daraus abgeleitet ein höherer Personalbedarf.

Insofern wird hier die These vertreten, dass wir sehr wohl und angesichts der Ausbildungsdauern, über die wir hier reden, schon längst eine Ausweitung der Zahl der Studienplätze brauchen und gebraucht hätten. Man könnte sich an dieser Stelle natürlich zu der Vermutung hinreißen lassen, dass das vor allem deshalb nicht passiert ist und wahrscheinlich auch nicht passieren wird, weil hier zwei Dinge zusammenspielen:

➔ Zum einen handelt es sich um die teuersten Studienplätze überhaupt aufgrund der Verknüpfung des Medizinstudiums mit der Hochschulmedizin – und Hauptfinanzier der Hochschulen sind die klammen Bundesländer. Die schaffen zwar viele neue und zusätzliche Studienplätze, diese aber überwiegend in Studienfächer, die man als „billig“ bezeichnen muss, hinsichtlich der mit ihnen verbundenen Platzkosten, also z.B. Studienplätze in den Bereichen Wirtschaft und Soziales.

➔ Zum anderen hat Deutschland natürlich den „Vorteil“, angesichts seiner Wirtschaftsstärke und Wohlstandsposition ausländische Ärzte importieren zu können, mit denen man die Lücken durch die „Unterproduktion“ des eigenen Nachwuchses auffüllen kann. Dabei handelt es sich allerdings um eine mehrfach fragwürdige Strategie (vgl. dazu den Beitrag Die einen hadern mit der lahmen Anerkennungsbürokratie, die anderen warnen vor „zu vielen“ – und beide müssen sich Fragen gefallen lassen. Es geht um ausländische Ärzte in Deutschland vom 15. März 2016).

Nur angedeutet werden kann an dieser Stelle eine weitere Herausforderung, der sich eine wirklich zukunftsfähige Debatte über eine Reform des Medizinstudiums zu stellen hat: Es geht um die Frage, wie denn die Mediziner in Zukunft eingebettet werden in das Gesamtsystem der Gesundheitsberufe, denn allen müsste doch klar sein, dass die Zeiten einer pyramidalen, arztzentrierten Versorgung vorbei sind und es mit Blick auf die vor uns liegenden Versorgungsaufgaben um die Verbindung mit den Potenzen und Kapazitäten anderer Gesundheitsberufe, die ebenfalls einer Weiterentwicklung und in vielen Fällen einer Aufwertung bedürfen, gehen wird bzw. gehen muss.

Man vgl. dazu nur besipielhaft die Überlegungen, die man dazu hier in dieser 2013 veröffentlichten Publikation finden kann: Gesundheitsberufe neu denken, Gesundheitsberufe neu regeln. Grundsätze und Perspektiven – Eine Denkschrift der Robert Bosch Stiftung. Diese Denkschrift steht in einer längeren Traditionslinie an Denkanstößen, die von dieser Stiftung für das Gesundheitswesen formuliert worden sind – in den eigenen Worten der Stiftung:

»Das »Arztbild der Zukunft« leitete 1989 Reformschritte zur Ärzteausbildung ein. »Pflege braucht Eliten« forderte 1992 die Etablierung akademischer Strukturen einschließlich der Pflegeforschung und stellte die Hochschulqualifikation von Pflegeexperten und von Führungskräften und Lehrenden in der Pflege in den Mittelpunkt ihrer Forderungen. In »Pflege neu denken« (2000) wurden ein Ausbildungsmodell entwickelt und Reformen in der Kranken- und Altenpflegeausbildung empfohlen. Im Memorandum »Kooperation der Gesundheitsberufe« (2011) wurde in zwanzig Weichenstellungen dargelegt, wie die Umsetzung interdisziplinärer Kooperation im Gesundheitswesen vorbereitet und bewerkstelligt werden kann, getragen von der Überzeugung, dass vernetzte Angebote und Teamarbeit zwischen den Gesundheitsberufen wichtige Garanten sind, um in Gegenwart und Zukunft eine qualitätsvolle, bürgerorientierte Gesundheitsversorgung sicherstellen zu können.«

Eine Reform des Medizinstudiums kann sich neben der quantitativen Frage, die nun endlich im Sinne einer Ausweitung der Kapazitäten beantwortet werden sollte, nicht der Aufgabe entziehen, die Weiterentwicklung nicht im eigenen Saft zu veranstalten oder entlang der eigenen Strukturen, die sich in der Vergangenheit herausgebildet haben, sondern die Frage nach den Inhalten offensiv zu beantworten mit Blick auf aufzuwertende andere Gesundheitsberufe, die wir dringend brauchen.