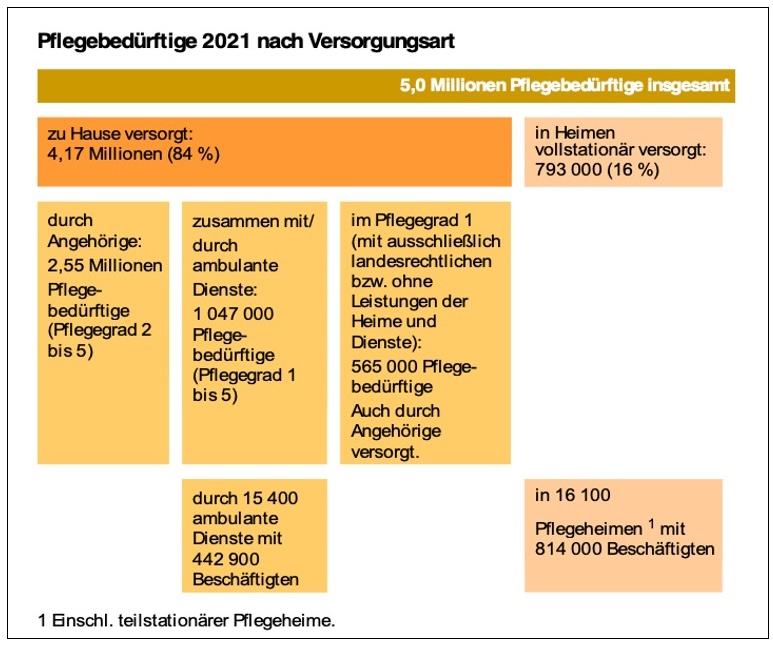

Auch wenn sich viele öffentliche Diskussionen um die Situation in den Pflegeheimen drehen – aus der Vogelperspektive muss man feststellen, dass hier nur ein kleiner Ausschnitt der Langzeitpflege in das Scheinwerferlicht der mit der Berichterstattung einhergehenden Aufmerksamkeit gezogen wird. Denn der Großteil der pflegebedürftigen Menschen lebt nicht in einem Pflegeheim, sondern weit über 80 Prozent werden zu Hause von den Angehörigen und teilweise unter punktueller Unterstützung durch ambulante Pflegedienste sowie durch die Schattenarmee der zumeist osteuropäischen Betreuungskräfte versorgt. Das Pflege- und Betreuungssystem in diesem Land würde innerhalb von Minuten kollabieren, wenn nur ein überschaubarer Teil der pflegenden Angehörigen diese Sorge-Arbeit niederlegen würde.

Wie aber geht es den vielen Menschen, die sich teilweise jahrelang um ihre pflegebedürftigen Angehörigen kümmern, die sich nicht selten vernutzen in dem, was sie tun, die selbst krank, pflegebedürftig und auch einkommensarm werden durch die tagtägliche Aufrechterhaltung der „billigsten“ Säule des Pflege- und Betreuungssystems? (Wobei man von „billig“ aber nur aus einer sehr eingeschränkten Perspektive sprechen kann).

Quelle: Statistisches Bundesamt (2022): Pflegestatistik 2021. Pflege im Rahmen der Pflegeversicherung. Deutschlandergebnisse, Wiesbaden, Dezember 2022

»Ein Großteil der Altenpflege in Deutschland wird von Angehörigen übernommen. Eine aktuelle Umfrage zeigt, dass die Belastung dieser Menschen immer stärker wird. Fast jeder Vierte reduziert seine Erwerbstätigkeit oder gibt sie ganz auf«, berichtet Tim Szent-Ivanyi in seinem Beitrag Pflegende Angehörige müssen immer mehr Zeit und Geld aufwenden. Er bezieht sich dabei auf die Ergebnisse einer repräsentativen Umfrage im Auftrag des Wissenschaftlichen Instituts der AOK (WIdO).

Für die Studie wurden im August/September 2023 rund 1.000 Hauptpflegepersonen im häuslichen Setting befragt. Aus dem Jahr 2019 liegt eine Vorgängerbefragung vor, so dass Aussagen zur Entwicklung der Situation von pflegenden Angehörigen im Zeitverlauf möglich sind.

Das WIdO hat am 21. Mai 2024 unter der Überschrift WIdOmonitor: Pflegende Angehörige wenden im Schnitt 49 Stunden pro Woche für häusliche Pflege auf – mit Folgen für die Erwerbsarbeit über einige Ergebnisse der Umfrage berichtet.

»Pflegende Angehörige wenden für die Versorgung zu Hause nach wie vor viel Zeit auf: Gaben die Befragten im Jahr 2019 43 Wochenstunden an, so lag diese Zahl 2023 bei 49 Stunden pro Woche für pflegende Tätigkeiten wie Körperpflege, Ernährung, Medikamentenstellung und Hilfe in der Nacht. Diese hohe zeitliche Belastung ist auch mit Blick auf die Erwerbstätigkeit relevant: Lediglich 46 Prozent der Hauptpflegepersonen im erwerbsfähigen Alter üben eine Tätigkeit in Vollzeit aus. Von denen in Teilzeit geben rund die Hälfte an, die Arbeit aufgrund der Pflegeverpflichtungen reduziert zu haben, ganz aufgegeben haben 28 Prozent ihre Erwerbstätigkeit aus diesem Grund.«

Die Belastungen, die aus der Pflege- und Betreuungsarbeit entstehen, waren und bleiben hoch, gemessen am wöchentlichen Stundenvolumen und am „Belastungsscore“.

»Jeder vierte Befragte gab und gibt an, hoch belastet zu sein und die Pflegesituation „eigentlich gar nicht mehr“ oder „nur unter Schwierigkeiten“ bewältigen zu können.“ Als Maß zur Ermittlung der Belastung wird die sogenannte „Häusliche-Pflege-Skala“ (HPS) zugrunde gelegt, die anhand von zehn Fragen u. a. zur körperlichen Erschöpfung, Lebenszufriedenheit und psychischen Belastung vergleichbare Werte liefert. Sowohl für 2019 als auch für 2023 ergab die HPS-Skala für knapp 26 Prozent der befragten Pflegepersonen eine hohe Belastung. Am stärksten betroffen sind Haushalte, in denen Menschen mit Demenzerkrankung oder einem Pflegegrad ab 3 betreut werden.«

➔ HPS – Häusliche-Pflege-Skala: Den Fragebogen und Interpretationshinweise zum HPS-K-Summenwert findet man hier.

Vereinbarkeit von Pflege und Erwerbsarbeit?

»52 Prozent derjenigen in Teilzeit sagten, dass sie die Arbeitszeit im Beruf aufgrund der Übernahme von Pflege reduziert hätten und 28 Prozent der nicht-erwerbstätigen pflegenden Angehörigen gaben an, vor der Übernahme der Pflege erwerbstätig gewesen zu sein. Insgesamt waren 46 Prozent der befragten Pflegepersonen im erwerbsfähigen Alter in Vollzeit beschäftigt und 37 Prozent in Teilzeit. 18 Prozent gaben an, nicht erwerbstätig zu sein. Das Vereinbarkeitsproblem trifft dabei überwiegend Frauen, denn sie stellen mit 67 Prozent den Großteil der Hauptpflegepersonen im erwerbstätigen Alter.«

Aber es gibt doch Entlastungs- und Unterstützungsangebote …?

Es wurde auch »nach den vom Gesetzgeber geschaffenen Entlastungsangeboten für eine bessere Vereinbarkeit von Beruf und Pflege (gefragt). Die Mehrheit der Befragten kennt diese Angebote zwar, hat sie aber bislang kaum in Anspruch genommen. So haben nur 3 Prozent von der Möglichkeit Gebrauch gemacht, sich bis zu sechs Monate vollständig oder teilweise von der Arbeit freistellen zu lassen. 73 Prozent der Befragten ist das Angebot aber bekannt. Das Anrecht, in einer akuten Pflegesituation bis zu zehn Tage bei Bezug von Lohnersatzleistungen der Arbeit fernzubleiben, haben mit 13 Prozent etwas mehr Personen in Anspruch genommen, hier kennt allerdings nur etwa die Hälfte (55 Prozent) der befragten erwerbstätigen Hauptpflegepersonen ihren Leistungsanspruch.«

Zu den Unterschieden zwischen Wunsch und Wirklichkeit bei der (Nicht-)Inanspruchnahme vom ambulanten Entlastungsangeboten vgl. auch diese Studie:

➔ Scheerbaum, Petra et al. (2024): Wunsch und Wirklichkeit: Diskrepanz zwischen tatsächlicher und beabsichtigter Nutzung von ambulanten Entlastungsangeboten. Querschnittstudie zur häuslichen Pflege von älteren pflegebedürftigen Menschen, in: Das Gesundheitswesen 2024; 86(S 01): S13-S20

»Pflegebedürftige Menschen in Deutschland werden im Rahmen der häuslichen Pflege hauptsächlich von ihren Angehörigen versorgt, die dabei unterschiedliche Entlastungs- und Unterstützungsangebote in Anspruch nehmen. Ziel dieser Studie ist es, die Häufigkeit der tatsächlichen Nutzung sowie die gewünschte Nutzung von ambulanten Entlastungs- und Unterstützungsangeboten zu ermitteln. Als Ursache für die Pflegebedürftigkeit werden dabei Demenzerkrankungen und Nicht-Demenzerkrankungen unterschieden.«

Methodik: »Die Daten stammen aus einer repräsentativen Stichprobe pflegender Angehöriger von gesetzlich versicherten Pflegebedürftigen, die vom MD Bayern zur Pflegegradeinstufung begutachtet wurden (N=958). Die Nutzung folgender ambulanter Entlastungs- und Unterstützungsangebote wurde untersucht: ambulanter Pflegedienst, Haushaltshilfe, Tagespflege, Essen auf Rädern, Fahrdienst, Betreuungsdienst, 24-Stunden-Betreuung und Betreuungsgruppe. Charakteristika der pflegebedürftigen Personen, der pflegenden Angehörigen und der Pflegesituation wurden erfasst. Unterschiedsanalysen wurden mittels Chi2-Tests sowie t-Tests durchgeführt.«

Ergebnisse: »Die Inanspruchnahme der ambulanten Unterstützungsangebote fiel trotz hoher Pflegebelastung der pflegenden Angehörigen eher gering aus: Sie reichte von 1,7% bei der Betreuungsgruppe bis 38,4% beim ambulanten Pflegedienst. Über 40% der Befragten nutzten keines der acht Angebote. Von diesen Nicht-Nutzern hatten jedoch 72% den Wunsch, in Zukunft mindestens eines dieser Angebote nutzen zu wollen. Die Haushaltshilfe und der ambulante Pflegedienst waren von den Nicht-Nutzern die am häufigsten gewünschten Angebote. Bei Demenzerkrankungen war die tatsächliche und gewünschte Nutzung, insbesondere bei Tagespflege, Betreuungsgruppe und Betreuungsdienst, häufiger als bei anderen Ursachen der Pflegebedürftigkeit.«

Welche Schlussfolgerungen ziehen Scheerbaum et al. (2024)? »Der Wunsch nach Nutzung ist deutlich höher als die Wirklichkeit der Inanspruchnahme, die bei ambulanten Entlastungsangeboten von niedrigen Nutzungsraten geprägt ist. Es gilt, die Ursachen für diese Diskrepanz zu erforschen. Daraus sollten wirksame Strategien entwickelt werden, die pflegenden Angehörigen so zu beraten, dass passende Entlastungsangebote die pflegenden Familien auch erreichen und damit die häusliche Pflegesituation stärken.«

Zurück zu den Befunden aus der WIdO-Studie. Auch dort ist die (Nicht-)Inanspruchnahme von Unterstützungsangeboten ein Thema:

»Die Mehrheit der Pflegebedürftigen nutzt jedoch weiterhin die vorhandenen Unterstützungsleistungen nur wenig. So gaben 32 Prozent der Befragten an, den Pflegedienst genutzt zu haben, 34 Prozent die Verhinderungspflege und jeweils 8 Prozent die Tages- und Kurzzeitpflege. Allein der Entlastungsbetrag für niedrigschwellige Angebote wird von jedem Zweiten genutzt (49 Prozent).«

Zu den (möglichen) Ursachen fördert die WIdO-Studie einen interessanten Aspekt zu Tage:

»Hauptgrund für die Nichtinanspruchnahme von Unterstützungsleistungen durch pflegende Angehörige ist laut Umfrage, dass die zu pflegende Person nicht von Fremden versorgt werden möchte. Fehlende Angebote vor Ort werden dagegen nur von einer Minderheit als Ursache genannt und auch Kostengründe spielen lediglich für rund jeden Fünften eine Rolle.«

Und diejenigen, die die Unterstützungsleistungen nutzen, wünschen sich mehr davon: »Mehr Hilfe bei der „Körperpflege, Ernährung und Mobilität“ wünschten sich 2023 62,5 Prozent, 2019 waren es noch 49 Prozent. „Hilfe bei der Führung des Haushalts“ wünschten sich 2023 59 Prozent, 2019 sagten dies nur 50 Prozent. Insgesamt wünschten sich besonders die nach HPS-Skala als hochbelastet eingestuften Pflegehaushalte mehr Entlastung (91 Prozent gaben dies an); dies betrifft auch solche, in denen Angehörige mit Demenz (69 Prozent) oder einem Pflegegrad größer als 2 (68 Prozent) versorgt werden.«

Neben dem zeitlichen Aufwand entstehen bei der häuslichen Pflege auch Kosten

»In der Befragung von 2023 gab weniger als die Hälfte (45 Prozent) der Teilnehmenden an, es seien Kosten für Leistungen wie z. B. den Pflegedienst oder die Tagespflege entstanden, die nicht von der Pflegekasse übernommen oder erstattet wurden. 2019 war dieser Anteil mit 39 Prozent etwas geringer. Die mittlere Höhe der Zuzahlungen ist zwischen 2019 und 2023 gestiegen: 2019 lag der Eigenanteil noch bei rund 200 Euro, 2023 belief er sich auf 290 Euro. Am meisten ausgegeben wurde 2023 im Schnitt für Pflegedienste (325 Euro pro Monat) und Tagespflege (299 Euro), am wenigsten für Kurzzeit- und Verhinderungspflege (103 Euro/87 Euro). Die Varianz der finanziellen Belastungen ist jedoch erheblich. Die Befragung zeigt unter anderem, dass Haushalte, in denen Menschen mit Demenz oder einem höheren Pflegegrad leben, überproportional hinzuzahlen. Ein höheres Haushaltseinkommen geht hingegen nicht mit dem Hinzukaufen von mehr Dienstleistungen einher.«

Die WIdO-Studie im Original:

➔ Antje Schwinger und Klaus Zok (2024): Häusliche Pflege im Fokus: Eigenleistungen, Belastungen und finanzielle Aufwände, Berlin: Wissenschaftliches Institut der AOK (WIdO), 2024

»Pflege in der Häuslichkeit wird in einem sehr großen Umfang durch informelle Hilfen geleistet. Aufbauend auf einer Vorgängererhebung wurden 1.008 Hauptpflegepersonen zu ihren zeitlichen, psychischen und finanziellen Belastungen befragt. Die Analysen zeigen mit durchschnittlich 49 Stunden pro Woche eine intensive Einbindung der Hauptpflegeperson in die Pflege und Betreuung. Die anhand einer validierten Pflegeskala erhobenen Daten zur Lebenszufriedenheit und Gesundheit der Pflegeverantwortlichen ergeben für ein Viertel der Befragten hohe Belastungswerte. Mehr als zwei Fünftel der Hauptpflegepersonen (44,7 Prozent) geben zusätzliche private Kosten für die Pflege in Höhe von im Schnitt 290 Euro monatlich an. Gleichzeitig ist die Pflege von Angehörigen offenbar einer der Hauptgründe für eine Teilzeittätigkeit oder Nichterwerbstätigkeit. Mehr als jede zweite Person mit reduzierter Arbeitszeit hat die eigene Erwerbstätigkeit pflegebedingt reduziert. Mehr als 25 Prozent der Nichterwerbstätigen geben die Care-Arbeit als Aufgabegrund an. Die Befragung rückt auch die Frage in den Fokus, aus welchen Gründen ambulante Angebote nicht genutzt werden. Ein Hauptgrund für eine zurückhaltende Nachfrage ist, dass die Pflege nicht durch Fremde erfolgen soll. Fehlende Angebote vor Ort werden nur von sechs Prozent der Befragten als Ursache genannt, Kostengründe spielen für rund jeden Fünften eine Rolle.«