Im Jahr 2004 wurde sie von der damaligen rot-grünen Bundesregierung ins Leben gerufen, die Praxisgebühr. Ab dem 1. Januar 2004 wurde eine Gebühr von 10 Euro pro Quartal bei ambulanten Arzt- bzw. Zahnarztbesuchen eingeführt. Sie wurde von den Kassenärzten eingezogen und mit deren Honorar verrechnet. Beim Besuch eines weiteren Arztes im gleichen Quartal fiel keine Gebühr an, wenn eine Überweisung des ersten Arztes vorlag. Dabei konnten sich auch Fachärzte gegenseitig Patienten zuweisen. »Der erste Gesetzentwurf vom Juni 2003 sah noch vor, durch Zuzahlungen nur den direkten Gang zum Facharzt zu verteuern, die Hausärzte aber nicht zu belasten und ihnen auf diese Weise eine Art Gatekeeper-Funktion zuzuweisen. Im langwierigen politischen Verfahren ist es der Facharztlobby jedoch gelungen, ihre Interessen zu wahren«, konnte man damals diesem Beitrag entnehmen: Gebeutelte Patienten.

Offensichtlich – und so auch gerne nach außen kommuniziert – ging es um den Versuch, das Verhalten der Patienten dergestalt zu verändern, dass sie nicht mehr so oft einen niedergelassenen Arzt aufsuchen, um darüber die Kosten senken zu können. Aber das stieß schon damals auf Zweifel: »Werden durch diese Maßnahme die Kosten der Gesundheitsversorgung sinken? Wahrscheinlich nicht. Arztbesuche wegen Bagatellerkrankungen – und nur diese dürften durch die Praxisgebühr abgeschreckt werden – schlagen bei den Gesundheitsausgaben weniger zu Buche.« Gab es vielleicht eine ganz andere Motivation für diese Maßnahme? Das wurde schon 2004 nüchtern so auf den Punkt gebracht: »Das Instrument der Praxisgebühr ist vielmehr in einer Reihe mit sonstigen Maßnahmen zur Einnahmeerhöhung im Gesundheitssystem zu sehen, die wie höhere Zuzahlungen beim Apotheker und die vollen Kosten von Brillen einseitig zu Lasten der Patienten gehen und einen schrittweisen Ausstieg aus der paritätischen Finanzierung der Krankenversicherung darstellen.«

Und es ging ja bis zu ihrer Abschaffung im Jahr 2013 um einen nicht unerheblichen Betrag, der hier von den Patienten alleine aufzubringen war: »Die Praxisgebühr hatte zuletzt knapp 2 Mrd. Euro pro Jahr eingebracht«, konnte man 2013 dem Beitrag Wettbewerbliche Ordnungsdefizite in der Gesetzlichen Krankenversicherung von Klaus-Dirk Henke und Wolfram F. Richter entnehmen. »Die gute finanzielle Lage in der GKV lieferte der Bundesregierung den Anlass, auf die Gebührenerhebung … ab 1. Januar 2013 zu verzichten.« So wurde die Praxisgebühr wieder abgeschafft – von einem FDP-Bundesgesundheitsminister, was nicht einer gewissen Ironie entbehrt.

Dennoch hatte sich in der öffentlichen Debatte die Story von der verhaltenslenkenden Wirkung der Praxisgebühr verselbständigt und selbst die wissenschaftlichen Evaluierungsversuche des neuen Instruments haben vor allem auf diesen Aspekt fokussiert. Beispielsweise die Arbeit Das Arzt-Inanspruchnahmeverhalten nach Einführung der Praxisgebühr. Ergebnisse aus zwei Repräsentativumfragen unter 3.000 GKV-Versicherten von Klaus Zok, die im Jahr 2005 veröffentlicht wurde. Um das Inanspruchnahmeverhalten von Versicherten und Patienten nach Einführung der Praxisgebühr zu untersuchen, wurden im Frühjahr 2004 und 2005 repräsentative Befragungen unter jeweils 3.000 GKV-Versicherten durchgeführt.

Der Zwei-Jahres-Vergleich nach der Einführung der Praxisgebühr förderte diese Befunde zu Tage: »Die Ergebnisse zeigen, dass die Praxisgebühr zu einer „Renaissance“ der Überweisung führt: Die meisten Patienten lassen sich überweisen, anstatt direkt Fachärzte aufzusuchen. Dabei geben neun von zehn Versicherten an, einen Allgemeinmediziner oder Internisten als Hausarzt zu haben. Die unmittelbar nach dem Start der Gesundheitsreform zu beobachtende soziale Verzerrung durch die Praxisgebühr ist verschwunden – damals hatten einkommensschwache und arbeitslose Versicherte deutlich überproportional angegeben, wegen der Praxisgebühr auf Arztbesuche zu verzichten beziehungsweise diese zu verschieben.«

Auch die 2007 veröffentlichte Studie Zeigt die Praxisgebühr die gewünschte Wirkung? von Augurzky et al. kam zu dem Ergebnis: »Erste Fallzahlen der kassenärztlichen Vereinigungen deuteten darauf hin, dass die Zahl der Arztbesuche nach der Einführung der Praxisgebühr deutlich zurückgegangen ist. Die vorliegende, vom RWI Essen durchgeführte Studie untersucht, inwieweit sich die Wahrscheinlichkeit, innerhalb von drei Monaten mindestens einen Arzt zu besuchen, durch Einführung der Praxisgebühr geändert hat. Auf Grundlage von Daten des Sozioökonomischen Panels (SOEP) zeigt sich jedoch, dass die Praxisgebühr keinen signifikanten Effekt auf die Wahrscheinlichkeit eines Arztbesuchs hat.«

Und das Zentralinstitut für die kassenärztliche Versorgung (Zi) hat 2016 eine Studie zu den Effekten der Praxisgebühr vorgelegt (vgl. Joachim Heuer: Placebo oder Wunderpille? Wie die Praxisgebühr Patientenverhalten und Verordnungsmuster veränderte). »Die Ergebnisse der Zi-Studie zeigen, dass sich Patienten von der Praxisgebühr tendenziell von einem Besuch beim Arzt abschrecken ließen: Tatsächlich sank die mittlere Fallzahl je Hausarztpraxis mit dem Start der Praxisgebühr zunächst. Ab 2006 indes stiegen die Zahlen erneut, und zwar über das Ausgangsniveau hinaus«, kann man dem Bericht Studie: Einfluss der Praxisgebühr auf das Patientenverhalten entnehmen.

Die bereits 2005 vom Deutschen Institut für Wirtschaftsforschung (DIW) veröffentlichte Studie Die Einführung der Praxisgebühr und ihre Wirkung auf die Zahl der Arztkontakte und die Kontaktfrequenz – eine empirische Analyse von Markus M. Grabka, Jonas Schreyögg und Reinhard Busse kam zu dem Ergebnis: »Der Beitrag zeigt auf, dass die Zahl der Arztbesuche im Jahre 2004 im Vergleich zum Jahr 2003 signifikant gesunken ist. Der Anteil derjenigen, die in beiden Jahren mindestens einmal einen Arzt aufsuchten, blieb dagegen relativ konstant. Zwei Logit-Modelle verdeutlichen, dass gesundheitlich notwendige Arztbesuche z.B. bei Schwerbehinderten und Personen mit schlechtem Gesundheitszustand weiterhin getätigt wurden. Des Weiteren konnte keine Benachteiligung von Personen mit geringem sozialem Status festgestellt werden.«

Gerade gegen diese sozialpolitisch eher Entwarnung signalisierende Befunde wurden Skepsis und ein „Aber“ vorgetragen. Beispielsweise von Thomas Gerlinger in seinem 2007 in der Zeitschrift Pflege & Gesellschaft veröffentlichten Beitrag Gesundheitspolitik als Einflussfaktor auf soziale und gesundheitliche Ungleichheit: »Aus der Diskussion über die Steuerungswirkung von Zuzahlungen ist bekannt, dass diese erst dann eine Reduzierung der Leistungsinanspruchnahme erzeugen, wenn sie auch finanziell deutlich spürbar sind. Da die Spürbarkeit von Kosten mit sinkendem Einkommen steigt, treffen Zuzahlungen in erster Linie sozial schwache Bevölkerungsgruppen. Die beabsichtigte Steuerungswirkung steht also im Widerspruch zur Sozialverträglichkeit dieses Instruments.« Und weiter: »Allerdings ist die Datenlage nicht frei von Widersprüchen. So ergab eine Wiederholungsbefragung durch das WidO im Frühjahr 2005 eine weitgehende Einebnung dieser Unterschiede (Zok 2005). Auch eine Analyse von Daten des Sozio-ökonomischen Panels (Grabka et al. 2005) verneint einen überproportional häufigen Verzicht sozial schwächerer Gruppen auf einen Arztbesuch. Sie geht zudem davon aus, dass die Einführung der Praxisgebühr nicht zu einem Verzicht auf medizinisch notwendige Arztbesuche geführt hat.« Dann kommt das Aber: »Allerdings scheint diese weit reichende Schlussfolgerung durch die Daten nicht gedeckt und steht die Aussage, dass Zuzahlungen nicht zu einem überproportionalen Rückgang der Arztbesuche unterer Sozialschichten führt, im Widerspruch zu internationalen Befunden (Holst 2004).«

Die Annahme, dass eine Praxisgebühr von 10 Euro pro Quartal, negative sozialpolitische Auswirkungen hat (bzw. haben muss), hält sich bis heute: »… bei einem Thema kann man den Liberalen einmal explizit Danke für ihren Einsatz für die soziale Gerechtigkeit sagen: die Abschaffung der Praxisgebühr. Studien zeigten, dass gerade ärmere Menschen ihre Arztbesuche zumindest verschoben. Die Gesamtzahl der Besuche veränderte sich indes kaum.« So Alina Leimbach in ihrem Artikel Das Märchen von der sozial gerechten Gebühr, der am 21.06.2019 veröffentlicht wurde. Und weiter: »… ausgerechnet der neue Präsident der Bundesärztekammer, Klaus Reinhardt, greift nun im Jahr 2019 wieder auf die Idee in ähnlicher Form zurück. Er fordert im Interview … sozial gestaffelte Zuzahlungen für Behandlungen. »Es geht um eine bessere Steuerung von Patienten«. Doch eines sollte hier jedem klar sein: Die Steuerung, die er meint, zielt vor allem auf arme Menschen ab. Und diese Menschen sind von so einer Regelung im doppelten Sinn betroffen. Sie sind in den Augen gerade vieler Gutgebildeter schlichtweg »zu blöde«, um zu entscheiden, ob ihre Erkrankung jetzt wirklich dringend ist oder nicht. Dabei gehen sie schon jetzt sogar vielfach zu selten und zu spät zum Arzt – Erkrankungen werden zudem oft auch erst später erkannt als bei Normal-, geschweige denn Besserverdienenden.«

Was ist passiert? Die Bundesärztekammer hat einen neuen Präsidenten bekommen, Klaus Reinhardt. Und der wird so von den Medien zitiert: Ärztepräsident fordert finanzielle Selbstbeteiligung von Patienten. »Reinhardt lobte die inzwischen abgeschaffte Praxisgebühr. Diese sei zwar falsch organisiert gewesen, sie habe aber grundsätzlich funktioniert.«

Da lohnt ein Blick in das Original, in diesem Fall ein Interview des neuen Präsidenten der Bundesärztekammer mit der Berliner Morgenpost: Ärztepräsident: „Nicht jeder Besuch beim Arzt ist notwendig“. »In dem Gespräch wird schnell klar, dass Reinhardt in sein neues Amt vor allem seine Erfahrungen aus der eigenen Hausarztpraxis in Bielefeld einbringen will: Er möchte eine politische Diskussion darüber anstoßen, wann und wie oft Patienten wirklich zum Arzt gehen müssen.« So die Vorbemerkung. Schauen wir uns die Ausführungen von Reinhardt einmal genauer an:

»Nicht jeder Besuch beim Arzt ist notwendig und sinnvoll. Die Menschen in Deutschland haben ein hohes Sicherheitsbedürfnis und viele wollen, dass sich sofort ein Arzt kümmert. Das ist legitim. Aber ist es nötig? Wir brauchen mehr eigene Gesundheitskompetenz. Dann wüssten die Leute, dass sie bei einem Brechdurchfall ein paar Tage mit einer einfachen Diät auch selbst zurechtkommen. Sie müssen nicht sofort in die Notaufnahme. Und natürlich kann man sich in Zweifelsfällen eine zweite Meinung einholen. Es gibt aber Menschen, die haben nicht einen Hausarzt, sondern zwei oder drei Hausärzte und holen regelmäßig eine zweite oder dritte Meinung ein. Das geht nicht.«

»Wenn die Zahl der Ärzte begrenzt ist, muss man fragen, ob diejenigen, die unnötig im Wartezimmer sitzen, sich solidarisch verhalten. Die Politik scheut die Diskussion darüber, denn das würde bedeuten, dass man diesen Menschen und diesem Verhalten Grenzen setzen müsste. Wir sind aber weit davon entfernt. Da passiert nichts.«

Und dann kommt er zu seinem Punkt: »Die Praxisgebühr war falsch organisiert. Das kann man intelligenter machen. Aber: Die Praxisgebühr hat grundsätzlich funktioniert. Hausärzte wie ich haben festgestellt: Als die Praxisgebühr wegfiel, nahm die Zahl der Patienten und die Zahl der Arztbesuche spürbar zu. Der Erstzugang zum Arzt sollte immer frei sein. Aber man muss genauer hinsehen, wer wann und weshalb zum Arzt geht.«

Er spricht dann von einer „sozialverträglichen Beteiligung“ der Patienten. Was er sich darunter vorstellt?

»Heute wird längst erfasst, welcher Patient wann bei welchem Arzt war. Man kann feststellen, ob ein Patient mit derselben Erkrankung bei zwei, drei, vier Ärzten war oder nach einem Arztbesuch wegen der gleichen Sache ins Krankenhaus gefahren ist … Wir müssen gemeinsam mit Politik und Krankenkassen nach Lösungen suchen und die Patienten auch mal nach dem Grund fragen, warum sie wegen derselben Erkrankung bei sehr vielen Ärzten waren. Es mag diesen Grund ja geben. Aber heute wird das völlig unkommentiert hingenommen … Die Praxisgebühr war falsch organisiert. Das kann man intelligenter machen. Aber: Die Praxisgebühr hat grundsätzlich funktioniert. Hausärzte wie ich haben festgestellt: Als die Praxisgebühr wegfiel, nahm die Zahl der Patienten und die Zahl der Arztbesuche spürbar zu. Der Erstzugang zum Arzt sollte immer frei sein. Aber man muss genauer hinsehen, wer wann und weshalb zum Arzt geht … Man kann auch über eine wirtschaftliche Beteiligung des Patienten nachdenken. Die muss sozialverträglich sein. Mit kleinen Geldbeträgen würde sich das Verhalten schon verändern. Das entspricht meiner Beobachtung und den Erfahrungen aus anderen Ländern, in denen es eine Selbstbeteiligung gibt.«

Das wirkt irgendwie durcheinander. Denn er fordert auf der einen Seite scheinbar nicht eine Rückkehr zum bereits vor Jahren versenkten Ansatz, dass alle einmal im Quartal ausnahmslos eine „Selbstbeteiligung“ bezahlen müssen, sondern ihm schwebt offensichtlich vor, dass man ein System installiert, in dem die einzelnen Patienten dann zur Kasse gebeten werden, wenn sie das betreiben, was man als „Diagnose- und Behandlungs-Hopping“ bezeichnet.

Solche Exemplare gibt es – und der Mann hat sicher Erfahrungen mit ihnen sammeln können, dürfen und müssen. Aber selbst wenn das ein signifikantes Problem wäre (was andere bestreiten), bleibt die Frage, wie man es praktisch hinbekommen könnte, diese Teilgruppe zielgenau herauszufiltern, um die anderen nicht zu treffen. Schon die fallbeilartige Erhebung der alten Praxisgebühr war mit Kosten verbunden. Wie würde das erst aussehen, wenn man nur diejenigen in die Mangel nehmen wollte, die den Bogen überspannt haben – selbst wenn man ein wie auch immer ausgestaltetes Verfahren zur Identifikation der Gruppe hätte.

Fazit zum Vorstoß des deutschen Ärztekammer-Funktionärs: Ein Stück für das Sommerloch. Der Vorstoß wird nicht in der Realität ankommen. Und selbst wenn man sich nur auf die beschränken würde, die bereits mehrfach gegen die Regeln verstoßen haben – was bringt das ein? Würde man 10 Euro pro Quartal nehmen, dann wären die zu erwartenden Wirkungen begrenzt. Um echte Verhaltensänderungen zu erreichen, müsste man sehr hohe Beträge aufrufen, die „den“ Leuten wirkich weh tun. Das aber würde die Befunde aus den vergangenen Jahren, dass es keine dauerhaft negativen Effekte hinsichtlich der sozialen Ungleichheit gegeben hat (in dem Sinne, dass es vor allem die armen Menschen sind, die auf einen Arztbesuch verzichten), tatsächlich aushebeln. Würde man aber die Praxisgebühr deutlich höher ansetzen, dann wäre bei Teilgruppen Land unter und man müsste davon ausgehen, dass Menschen mit niedrigen Einkommen Arztbesuche auch zurückstellen, selbst dann, wenn diese gesundheitspolitisch sinnvoll wären. Die anderen mit höheren Einkommen würden sich nicht wirklich abschrecken lassen.

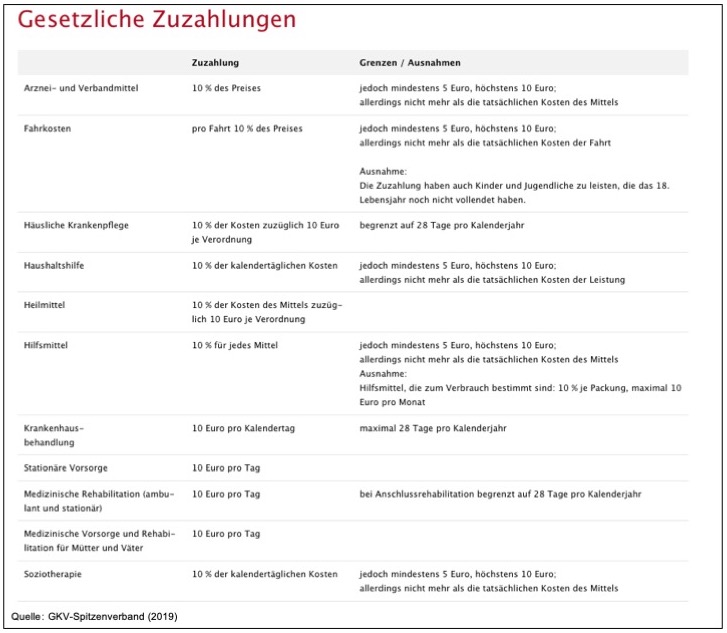

Eine wie auch immer ausgestaltete Wiedereinführung der „Praxisgebühr“ wäre ein weiterer Baustein im Kontext der zahlreichen „Zuzahlungen“, mit denen GKV-Versicherte als Folge der einseitigen Lastenverschiebung der Kostenträgerschaft auf die Versicherten bzw. Patienten konfrontiert sind. Es geht hier derzeit um mehr als vier Milliarden Euro, die von den Versicherten zusätzlich zu ihren Krankenkassenbeiträgen aufgebracht werden müssen. Das kann man wollen, dann sollte man das aber auch offen so sagen. Denn auch 2003 bei der Einführung der damaligen Praxisgebühr ging es nicht wirklich um irgendwelche Verhaltensänderungen bei den Patienten, sondern um die darüber organisierten 2 Mrd. Euro, die man den Patienten aus der Tasche gezogen hat, um die Finanzen der Krankenkassen zu entlasten. Aber es ist immer hilfreich, wenn man Nebelkerzen werfen kann und alle über ein Anliegen diskutieren und forschen, um das es in Wirklichkeit gar nicht ging.