In der aktuelle Renten-Debatte taucht auch immer wieder die Erwersbminderungsrente auf (vgl. dazu den Beitrag Stabilisierung und Verbesserung der Leistungen der gesetzlichen Rentenversicherung: Ein Gesetzentwurf und seine Untiefen am Beispiel der Erwerbsminderungsrente vom 3. September 2018). Bei dieser Rentenart geht es um Menschen, die aus gesundheitlichen Gründen vorzeitig verrentet werden (müssen). Derzeit gibt es mehr als 1,8 Millionen Menschen, die eine Rente wegen Erwerbsminderung beziehen. Abgesehen von Sondereffekten kann man sagen, dass jährlich mit 20 Prozent gut jeder fünfte Rentenzugang auf die Erwerbsminderungsrente entfällt. Als Erwerbsminderungsrentner wurden im vergangenen Jahr knapp 166.000 Personen anerkannt. Hauptursache beim Rentenzugang wegen verminderter Erwerbsfähigkeit waren 2017 unabhängig vom Geschlecht psychische Störungen – allerdings mit einem erheblichen Gefälle zwischen Frauen und Männern. Mit Abstand häufigste Ursache sind Zahlen der Deutschen Rentenversicherung zufolge psychische Erkrankungen. Auf deren Konto gingen deutlich mehr als vier von zehn Rentenzugängen wegen verminderter Erwerbsfähigkeit. Psychische Störungen lagen zwar bei Frauen wie auch bei Männern an erster Stelle. Allerdings war bei Letzteren der Anteil mit nur einem guten Drittel deutlich unterdurchschnittlich ausgeprägt. Bei den Frauen war es hingegen beinahe die Hälfte.

Man muss sehen, dass man an dieser Stelle mit den Ergebnissen langjähriger Prozesse in den Erwerbsbiografien der Menschen konfrontiert wird – also anders gesagt, dass die Ursachen für das, was dann am Ende zu einer vorzeitigen Verrentung geführt hat, neben der immer gegebenen sehr individuellen Komponente auch durch die krankmachenden (oder davor schützenden) Arbeitsbedingungen beeinflusst werden.

Mit den psychischen Belastungen in der Arbeitswelt hat sich eine Anfrage der Linken im Deutschen Bundestag beschäftigt – die Antwort der Bundesregierung liegt nun vor (Bundestags-Drucksache 19/3895 vom 21.08.2018). Seitens der Fragesteller geht man von der folgenden Diagnose aus:

»Zahlreiche Studien und Analysen kamen in den letzten Jahren zu der Schlussfolgerung: Psychische Belastungen in der Arbeitswelt nehmen zu. Stress, Arbeitsverdichtung und Leistungsdruck gehören für viele Beschäftigte zum Alltag. Aber auch Monotonie, Unsicherheit und Existenzsorgen betreffen viele Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer. Die Zunahme von Ausfalltagen aufgrund psychischer Erkrankungen ist ebenso alarmierend, wie der Anstieg der Zugänge in Erwerbsminderungsrente aus demselben Grund. Viele Beschäftigte halten nicht bis zur Rente durch. Nach einer aktuellen Studie der Techniker Krankenkasse aus dem Jahr 2018 scheidet jeder zweite Berufstätige frühzeitig aus dem Erwerbsleben aus.«

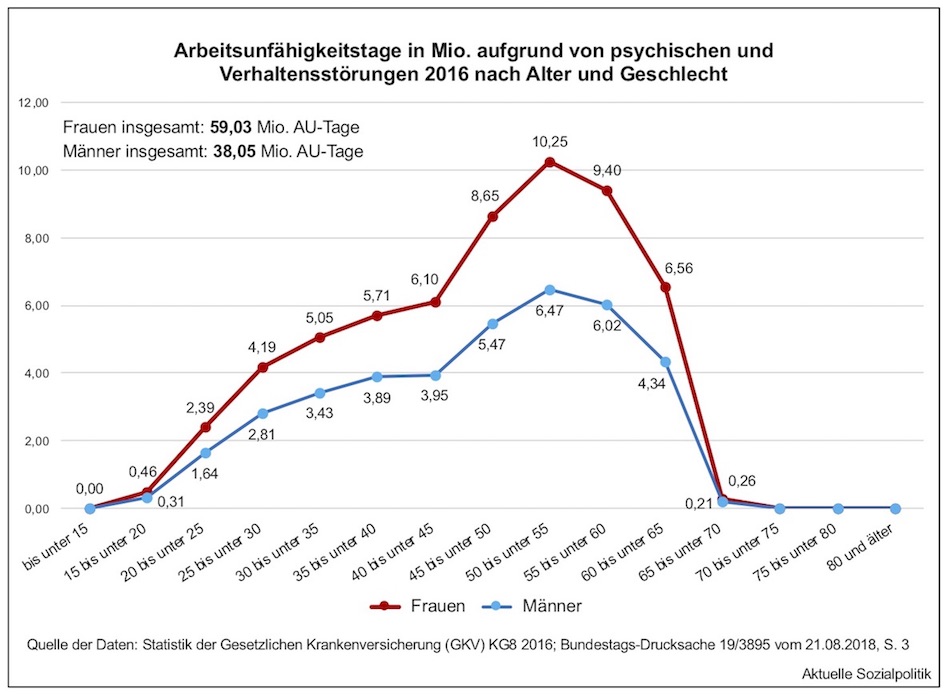

Die Bundesregierung präsentiert in ihrer Antwort einige Daten zum Thema. Mit Blick auf die bereits angesprochenen Unterschiede zwischen den Geschlechtern ist das erhebliche Gefälle bei den Arbeitsunfähigkeitstagen aufgrund von psychischen und Verhaltensstörungen (sowie die offizielle Terminologie) interessant:

Generell gilt hinsichtlich der psychischen und Verhaltensstörungen: Sowohl die absolute Anzahl der Arbeitsunfähigkeitstage als auch der prozentuale Anteil am Erkrankungsgeschehen insgesamt ist von 2007 auf 2016 deutlich gestiegen: Von 47,9 Mio. Tagen im Jahr 2007 (10,9 Prozent) auf 109,2 Mio. Arbeitsunfähigkeitstagen im Jahr 2016 (16, 2 Prozent aller AU-Tage). Diese Daten basieren auf den Berichten Sicherheit und Gesundheit bei der Arbeit (SuGA) der Bundesanstalt für Arbeitsschutz und Arbeitsmedizin (BAuA). Auf Grundlage der Daten der Gesetzlichen Krankenversicherung kommt man für 2016 auf die auch in der Abbildung ausgewiesenen 97,58 Millionen Arbeitsunfähigkeitstage in der Diagnosegruppe psychische und Verhaltensstörungen.

Bei den Frauen entfallen 21,27 Prozent aller AU-Tage auf die psychischen und Verhaltensstörungen – bei den Männern waren es 2016 „nur“ 13,82 Prozent. Natürlich muss man bei der Interpretation dieser Zahlen berücksichtigen, dass neben einem generellen Geschlechter-Bias bei diesen Erkrankungen in Rechnung zu stellen ist, dass die Erwerbsarbeit hinsichtlich der Tätigkeitsfelder ungleich verteilt ist, viele Frauen arbeiten beispielsweise in Sozial- und Gesundheitsberufen, in denen wir eine überdurchschnittliche Ausprägung von psychischen Erkrankungen beobachten müssen. Schaut man sich die in der Abbildung erkennbare unterschiedliche Altersverteilung an, dann erkennt man die besondere Betroffenheit der Frauen im Altersspektrum 45 bis 60 Jahre. Diese Verteilung ist auch vor dem Hintergrund des gerade in den pflegerischen Berufen sowie den Berufen im Betreuungs-, Erziehungs- und Bildungsbereich bereits heute ausgeprägten und angesichts der Nachfrageentwicklung weiter zunehmenden Fachkräftemangel zu sehen. Die oftmals langen Ausfallzeiten durch psychische Erkrankungen während der aktiven Erwerbsarbeitszeit und zugleich die darüber gestellten Weichen hin zu einer möglichen Frühverrentung aufgrund von dauerhafter Erwerbsminderung sind in diesem Kontext besonders alarmierend. Dabei muss man solche Zahlen zur Kenntnis nehmen: Das durchschnittliche Renteneintrittsalter von Frauen wegen verminderter Erwerbsfähigkeit liegt bei 51,2 Jahren. Und: Bei fast der Hälfte der betroffenen Frauen (49 Prozent) waren psychische Krankheiten der Grund für den Rentenzugang.

Die Frage, warum die Frauen und gerade in dem angesprochenen Altersspektrum so deutlich stärker von Ausfällen durch psychische und Verhaltensstörungen betroffen sind, hängt sicher auch mit diesem Tatbestand zusammen: »Viele berufstätige Frauen erziehen Kinder oder pflegen Angehörige. Diese Zusatzbelastung kann krank machen«, so der Artikel Wenn Fürsorge für Frauen zur Belastung wird. Darin wird Heidrun Thaiss, Leiterin der Bundeszentrale für gesundheitliche Aufklärung, mit diesen Hinweisen zitiert: „In Deutschland leisten Frauen neben ihrer Erwerbsarbeit jeden Tag rund eineinhalb Stunden mehr Fürsorgearbeit als Männer. Sie kümmern sich um die Kinder, pflegen Angehörige und managen den Haushalt“. „Mittlerweile zählen psychische Erkrankungen zu den häufigsten Gründen für Arbeitsunfähigkeit bei Frauen.“

Die Konsequenzen solcher Zahlen beispielsweise für die Debatte, wie wir den Fachkräftebedarf in der Pflege decken können, liegen auf der Hand. Die Gestaltung der Arbeitsbedingungen müssen ein viel größeres Gewicht bekommen, um die krankheitsbedingten Ausfälle, aber auch den Abbruch der Erwerbsbiografie lange vor dem „normalen“ Renteneintrittsalter zu reduzieren. Damit wäre einiges gewonnen – für den Fachkräftebedarf wie auch und vor allem für jeden einzelnen Betroffenen.