Anfang August bzw. September wurde für viele junge Menschen ein wichtiges neues Kapitel ihres Lebensweges aufgeschlagen – sie haben eine (duale) Berufsausbildung begonnen. Ob es sich nun um eine Ausbildung im kaufmännischen, im technischen oder handwerklichen Bereich handelt – hier werden die Fachkräfte nicht nur für demnächst ausgebildet, sondern viele werden sich über Jahrzehnte in ihren erlernten Berufsfeldern bewegen. Und viele werden auch dringend gebraucht, generell und auch vor dem spezifischen Hintergrund, dass in den kommenden zehn bis fünfzehn Jahren die Baby-Boomer in den Ruhestand gehen werden. Darunter sind ganz viele Menschen, die eine solide Berufsausbildung im mittleren Qualifikationsbereich haben. Es gehen nicht nur Köpfe verloren, sondern auch vielfältige Qualitäten, die über Jahrzehnte „on the job“ gewachsen sind.

Obgleich hier zentrale Weichen gestellt werden nicht nur für die vielen jungen Menschen, sondern gerade auch für die Funktionsfähigkeit unserer Volkswirtschaft, ist die Berichterstattung über dieses so wichtige Thema merkwürdig unterentwickelt, das Thema wird vielerorts – wenn überhaupt – nur am Rande behandelt und während man sich medial an teilweise obskuren Nebenschauplätzen mit Verve abarbeitet, wird kaum erkannt und herausgearbeitet, welche elementare Bedeutung das gewachsene System der (dualen) Berufsausbildung für die bisherige Entwicklungsgeschichte unserer Gesellschaft, für das gegenwärtige Leben und vor allem für das hat, was für uns nicht nur morgen, sondern in den kommenden Jahrzehnten zu erwarten ist.

Wie sieht der Blick auf die Zahlen von oben aus? „Von ganz oben“ deshalb, weil es allein im Bereich der dualen Berufsausbildung (dual, weil sowohl der Betrieb wie auch die Berufsschule Ausbildungsorte sind) nach dem BBiG (Berufsbildungsgesetz) und der HwO (Handwerksordnung) derzeit 327 staatlich anerkannte Ausbildungsberufe in Deutschland gibt. Hinzu kommen dann noch die vielen schulischen Berufsausbildungen im Gesundheits-, Erziehungs- und Sozialwesen nach Bundes- oder Landesrecht. Wir sind hier also mit einer erheblichen Heterogenität auf der Ebene einzelner Berufe konfrontiert.

Aber beschränkt man den Blick angesichts ihrer Bedeutung auf die dualen Berufsausbildungen, dann liefert uns das Statistische Bundesamt kurz vor Beginn des neuen Ausbildungsjahres diese Informationen zu dem abgeschlossenen Ausbildungsjahr 2024: »Die Zahl neu abgeschlossener Ausbildungsverträge in der dualen Berufsausbildung in Deutschland ist im Jahr 2024 leicht gesunken … 2024 (wurden) insgesamt rund 475.100 Ausbildungsverträge neu abgeschlossen. Das waren 1,0 % oder rund 4.700 Verträge weniger als im Vorjahr (2023: 479.800).«

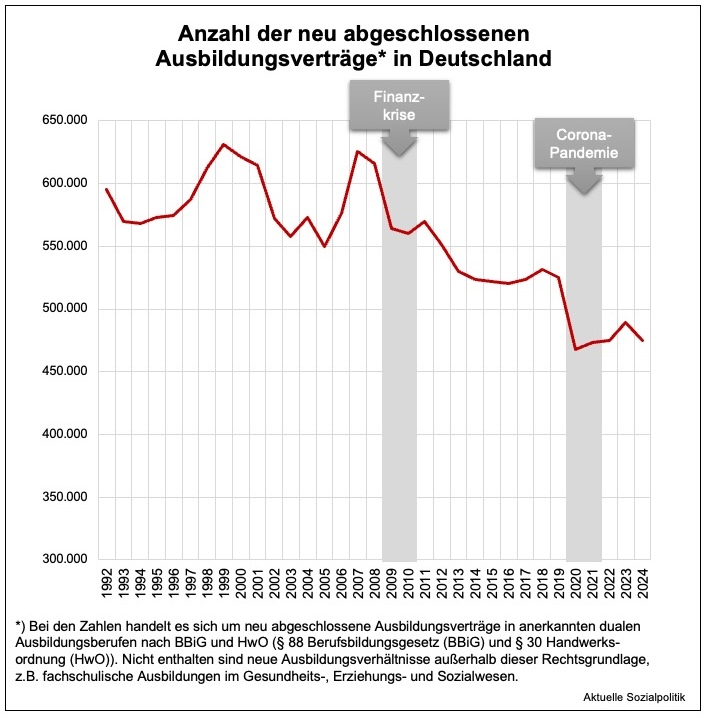

Der eine oder andere wird an dieser Stelle denken, dass sich das doch nun wirklich nicht problematisch anhört, ein Rückgang von ein Prozent oder 4.700 Ausbildungsverträge weniger. Also werfen wir einen Blick auf die längerfristige Entwicklung der neu abgeschlossenen Ausbildungsverträge (in der dualen Berufsausbildung) seit der Wiedervereinigung:

Die lange Zeitreihe verdeutlicht die Wucht der beiden schweren Krisenereignisse der letzten Jahre, also der Finanz- und Weltwirtschaftskrise von 2008/2009 sowie der Corona-Pandemie in den Jahren 2020 und 2021. Man muss leider die Regel formulieren, dass sich das Ausbildungsgeschehen nach den jeweiligen Krisen nie wieder auf das der Krise vorgelagerte Niveau zurückgebildet hat – jede „Erholung“ fand auf einem deutlich niedrigeren Niveau statt.

Bereits am 16. Dezember 2020, also am Ende des ersten Pandemie-Jahres, wurde hier dieser Beitrag veröffentlicht: Der „Corona-Effekt“ auf dem Ausbildungsmarkt. Der wird nicht nur im Jahr 2020 von Bedeutung sein, sondern lange nachwirken. Darin wurde auf dieses Muster hingewiesen. »Der negative Effekt der Coronakrise ist also quantitativ größer als der der Finanzkrise in den Jahren 2008/2009. Die Erfahrung in und mit der damaligen Krise war, dass der damit verbundene Rückgang der tatsächlichen abgeschlossenen Ausbildungsverträge nicht wieder korrigiert werden konnte, das Niveau der Zahl der Verträge blieb deutlich unter dem Krisenniveau … Dabei ist zur berücksichtigen, dass der niveauabsenkende Effekt durch die Corona-Krise die bereits vor der aktuellen Krise vorhandenen Strukturprobleme vor allem des dualen Berufsausbildungssystems noch verstärken wird.«

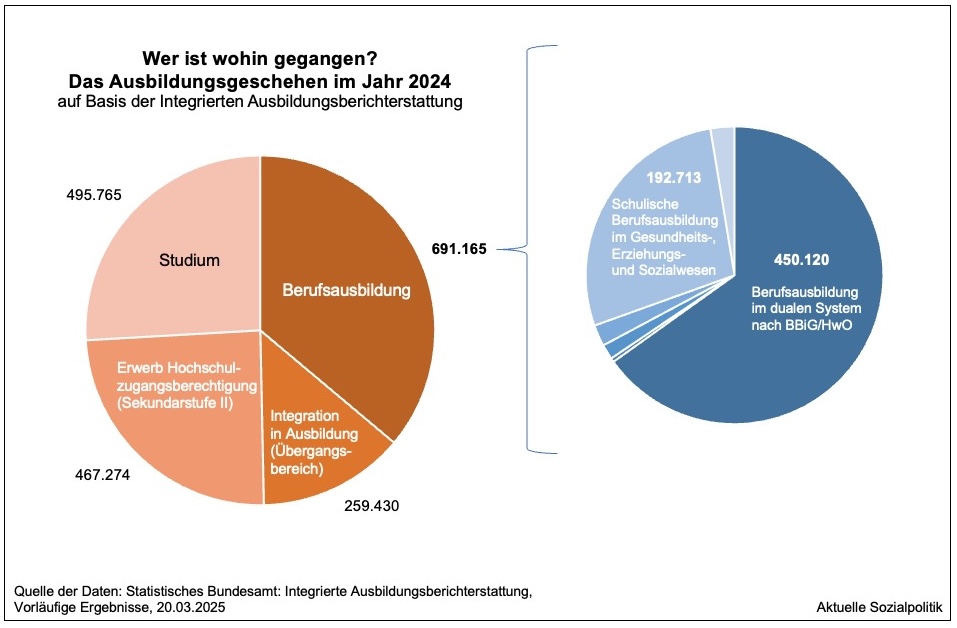

Die duale Berufsausbildung ist nur ein Teil des Ausbildungssystems, aber ein ganz bedeutsamer Teil

Man muss an dieser Stelle darauf hinweisen, dass die Darstellung der Entwicklung der neuen Ausbildungsverträge nur einen Ausschnitt des Ausbildungsgeschehens abbilden kann, denn nicht alle Berufe werden hier qualifiziert. Man denke an die vielen Berufe aus dem Gesundheits-, Erziehungs- und Sozialsystem, wo wir eine fachschulische Ausbildung als eigenständige Säule haben. Und natürlich finden auch an den Hochschulen in zahlreichen Studiengängen Berufsausbildungen statt. Um die Größenverhältnisse einordnen zu können, lohnt ein Blick auf die Daten aus der Integrierten Ausbildungsberichterstattung:

Auf der einen Seite verdeutlichen die Zahlen, dass die Eintritte in die Welt der dualen Berufsausbildung nur einen, wenn auch gewichtigen Teil des Berufsausbildungssystems darstellen, auf der anderen Seite kann man gut begründet annehmen, dass nicht nur die reine Zahl von dort fast 330 ganz unterschiedlichen Berufen, sondern auch deren oftmals gegebene „Wirbelsäulenfunktion“ für viele Branchen unserer Volkswirtschaft dafür spricht, dass man ein besonderes Augenmerk auf möglicherweise problematische Entwicklungen in diesem Feld richten sollte.

Nicht ohne Grund wird immer wieder darauf hingewiesen, dass der vielbeschworene bereits vorhandene und vor allem im Kontext der demografischen Entwicklung sich noch verstärkende Fachkräftemangel (der oftmals überdurchschnittlich gewichtet auf akademische Positionen diskutiert wird) vor allem einer ist und sein wird, der den sogenannten „mittleren Qualifikationsbereich“ betrifft.

Und hierbei sind eben besonders die langfristigen Entwicklungslinien des Ausbildungsgeschehens von im wahrsten Sinne des Wortes durchschlagender Bedeutung.

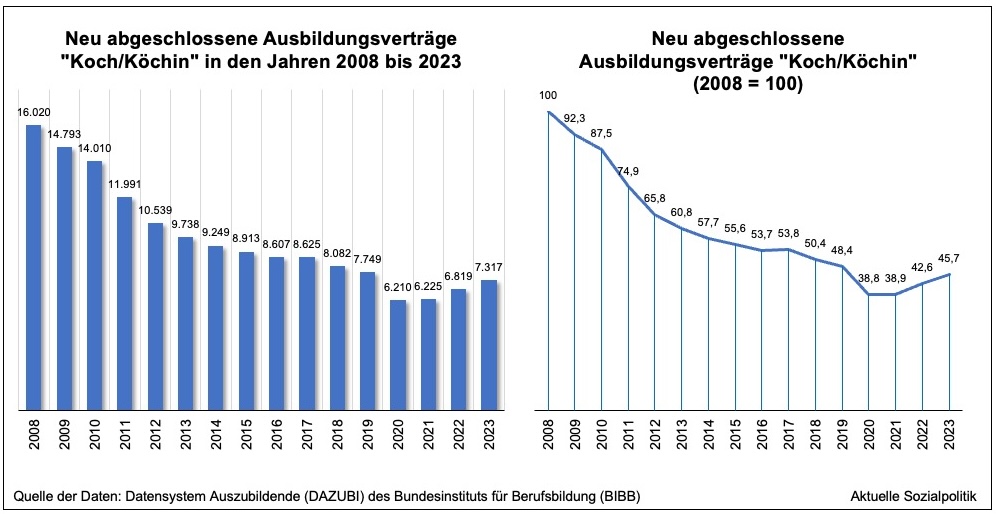

Ein Beispiel: Koch und Köchinnen

Gehen wir einen Schritt zurück in die beiden Jahre der Corona-Pandemie – und die Zeit danach bis heute. In der Pandemie war neben vielen anderen personenbezogenen Dienstleistungsbereichen die Gastronomie aufgrund mehrere Lockdowns besonders hart getroffen von den betrieblichen Erschütterungen im Gefolge der zeitweisen Zwangsschließungen und der restriktiven Auflagen in den Phasen der Wiederöffnungen. Die Beschäftigten in der Branche hatten erhebliche Einbußen zu verkraften und nicht wenige haben in der Zeit die Branche verlassen und sind in andere Arbeitsbereiche abgewandert. Als sich dann das Geschäft wieder zu normalisieren begann, wurden wir mit zahlreichen Klagen der Unternehmen konfrontiert, dass es vorne und hinten an Personal fehlt. Öffnungszeiten wurden und werden eingeschränkt, auch eine Ausdünnung der Gastronomie-Landschaft muss zur Kenntnis genommen werden. Nun arbeiten in der Gastronomie nicht nur Hilfskräfte (die zudem über eine besondere Leistungsbereitschaft verfügen müssen), sondern man braucht auch ausgebildete Fachkräfte, beispielsweise Köche und Köchinnen. Nun wäre es viel zu kurz gesprungen, denn tatsächlichen Fachkräftemangel ausschließlich auf einen „Pandemie-Effekt“ zurückzuführen – die Ursache für das, was wir alle als eine teilweise erhebliche Einschränkung des Leistungsangebots zu spüren bekommen, muss in dem Ausbildungsgeschehen gesucht werden, das man lange vor der Pandemie beobachten konnte: Betrachtet man allein die Zeit bis zur Corona-Pandemie von 2008 bis 2019, dann muss man zur Kenntnis nehmen, dass die Zahl der neuen Ausbildungsverträge um über 50 Prozent abgenommen hat. Immer weniger neue Ausbildungsverhältnisse für angehende Köche wurden in dieser Zeit angeboten:

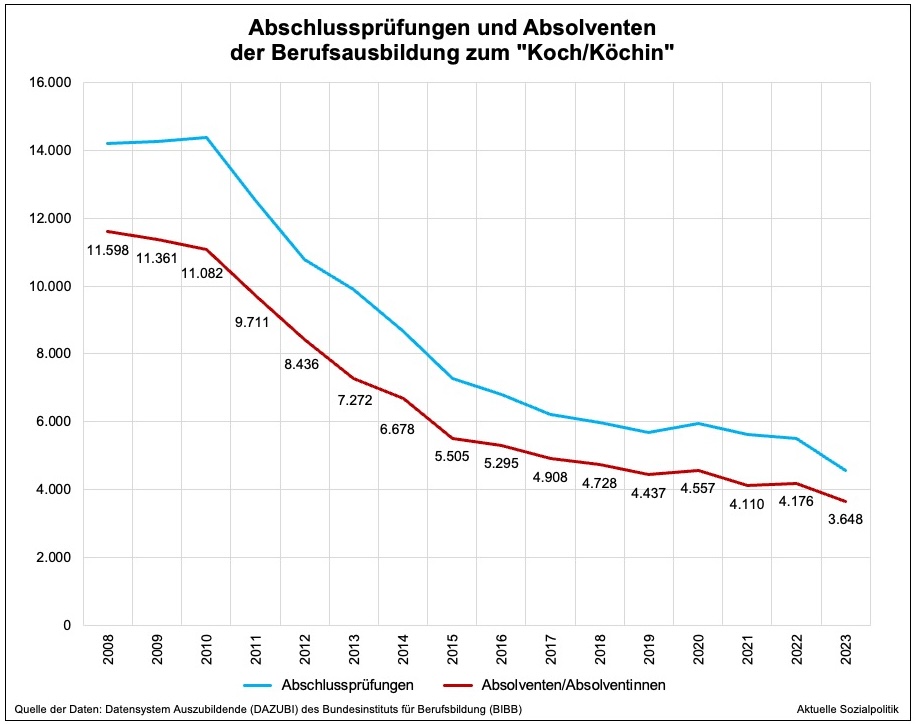

Und bekanntlich bedeuten neue Ausbildungsverhältnisse keineswegs, dass die auch zu einem guten Ende, also einem erfolgreichen Abschluss geführt werden. Vielen ist bekannt, dass die sogenannten Abbruchquoten gerade in der Gastronomie sehr hoch sind – hinsichtlich der neuen Ausbildungsverträge wird von „Lösungsquoten“ von teilweise über 45 Prozent berichtet.1 Ein Blick auf die Absolventenzahlen verdüstert das Bild weiter:

Wenn auch etwas schwächer ausgeprägt sind die negativen Entwicklungen in vielen anderen dualen Ausbildungsberufen – und das wird uns besonders in den handwerklichen und technischen Fachberufen vor dem Hintergrund der vielen Baby-Boomer, die mit solchen Qualifikationen in den kommenden fünfzehn Jahren den Arbeitsmarkt altersbedingt verlassen werden, spürbar auf die Füße fallen. Es sei denn, man hätte schon längst mit einer massiven Qualifizierungsoffensive begonnen, die seit Jahren immer wieder gefordert wird, nicht nur mit Blick auf einen Teil der Zuwanderer, sondern auch der vielen Menschen im Alter zwischen 20 und 30 Jahren, die ohne eine Berufsausbildung geblieben sind.

Fußnote

- Im Berufsbildungsbericht 2024 (vgl. BT-Drs. Drucksache 20/11311 vom 14.05.2024) findet man hierzu die folgende Darstellung: »Im Berichtsjahr 2022 wurden nach den Ergebnissen der Berufsbildungsstatistik bundesweit insgesamt 155.325 Ausbildungsverträge der dualen Berufsausbildung vorzeitig gelöst. Die Vertragslösungsquote lag im Jahr 2022 bei 29,5 %. Im Vergleich zum Vorjahr stieg die Quote deutlich um 2,8 Prozentpunkte an (2021: 26,7 %) und verzeichnete damit einen neuen Höchstwert … Zu beachten ist, dass es sich bei der Vertragslösungsquote nicht um eine Abbruchquote handelt, da eine vorzeitige Vertragslösung für einen großen Teil der jungen Menschen keinen gänzlichen Austritt aus dem System der dualen Berufsausbildung bedeutet. So schließt etwa die Hälfte der Auszubildenden mit vorzeitiger Vertragslösung erneut einen Ausbildungsvertrag im dualen System ab.« Die 29,5 % sind nur ein Durchschnittswert: »Die höchste Vertragslösungsquote wies im Jahr 2022 der Beruf Fachfrau für Systemgastronomie /Fachmann für Systemgastronomie auf (53,5 %). Auch in weiteren Berufen des Hotel- und Gastgewerbes fielen die Lösungsquoten überdurchschnittlich hoch aus: Köchin/Koch (51,4 %), Fachfrau für Restaurants- und Veranstaltungsgastronomie/Fachmann für Restaurants- und Veranstaltungsgastronomie (49,7 %) sowie Hotelfachfrau/Hotelfachmann (44,4 %). Vergleichsweise hohe Quoten von über 45 % verzeichneten außerdem die Berufe Fachverkäuferin im Lebensmittelhandwerk/Fachverkäufer im Lebensmittelhandwerk (51,3 %), Friseurin/Friseur (50,9 %) Fachkraft für Schutz und Sicherheit (50,4 %), Fachkraft für Möbel-, Küchen- und Umzugsservice (49,3 %), Sport- und Fitnesskauffrau/Sport- und Fitnesskaufmann (46,7 %), Gebäudereinigerin/Gebäudereiniger (46,0), Malerin und Lackiererin/Maler und Lackierer (45,6 %) und Gerüstbauerin/Gerüstbauer (45,3 %).« Es gibt aber auch ganz andere Werte: »Die niedrigste Vertragslösungsquote verzeichnete im Jahr 2022 der Beruf Verwaltungsfachangestellte/Verwaltungsfachangestellter (6,9 %).« ↩︎