In regelmäßigen Abständen wird sie aufgemacht, die Debatte darüber, dass „wir“ wieder mehr und länger arbeiten müssen. Und gerne zitiert man in diesem Zusammenhang internationale Vergleiche, die eindrucksvoll aufzeigen sollen, dass in den anderen Ländern auf dem Globus weitaus mehr erwerbsgearbeitet wird als dass „die“ Menschen in Deutschland angeblich tun.

Und gerne wird von interessierter Seite die Botschaft unter die Leute gebracht, „eine Studie hat ergeben“, sich damit also das scheinbare Legitimationsgewicht „der“ Wissenschaft wie ein Mäntelchen umhängend jede skeptische oder gar ablehnende Reaktion von vornherein als nicht seriös zu brandmarken. Das funktioniert natürlich nur, wenn die Zahlen und Fakten und die angebliche „Studie“ selbst seriös sind.

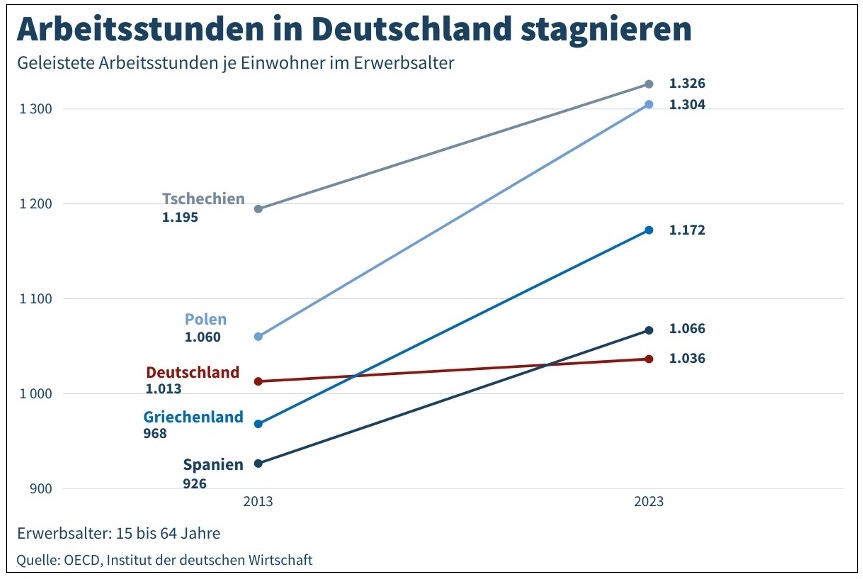

Nehmen wir als Beispiel den Beitrag „Die Wahrheit über Arbeit in Deutschland“ von Felix Rupprecht und Luisa Volkhausen, der in der „BILD am SONNTAG“ am 18. Mai 2025 veröffentlicht wurde. Auf die selbst gestellte Frage „Arbeiten die Deutschen zu wenig?“ wurde uns dort diese Antwort serviert: »Zumindest arbeiten wir weniger als viele andere Länder. Das ergibt eine Analyse des Instituts der deutschen Wirtschaft (IW), die BILD exklusiv vorliegt.« Und was hat diese Analyse ergeben? »Danach kam Deutschland 2023 auf rund 1036 geleistete Arbeitsstunden je Einwohner im Erwerbsalter (15-64 Jahre). Im Vergleich aller OECD-Länder … der drittletzte Platz!« Zur Einordnung der Zahlen wird dann der IW-Arbeitsmarkt-Experte und „Studien-Autor“ Holger Schäfer herangezogen.

Sofort diffundierte der Befund durch die Medienlandschaft und am gleichen Abend schaffte es die „Studie“ sogar als Aufmacher in die Tagesthemen (ARD-Fernsehen): „Diskussion um Arbeitszeit“. Wörtlich bezog sich die Tagesthemen-Moderatorin Jessy Wellmer auf die – mittlerweile zur „Studie“ aufgeblasene – „Nachricht“ des IW:

„Deutschland das Null-Bock-Land. Sind wir wirklich zu bequem? Wenn Kanzler Merz davon spricht, dass wir mit 4-Tage-Woche und Work-Life-Balance das Wohlergehen des Landes nicht sichern, schwingt ein leiser Vorwurf wohl durchaus mit. In den 70ern haben die Beschäftigten hierzulande länger gearbeitet, sagt das Institut der deutschen Wirtschaft, welches zudem in einer neuen Studie darlegt, dass wir im internationalen Vergleich auch nicht wirklich gut weg kommen. Da belegt Deutschland im Ranking der Wirtschaftsnationen den drittletzten Platz.“

➔ Vgl. dazu auch die Aufarbeitung seitens der Aktion gegen Arbeitsunrecht in dem am 28. Mai 2025 veröffentlichten Beitrag Fleiß-Kampagne: Fake-News in Tagesthemen. „Arbeitszeit-Studie“ des IW existiert nicht! mit den dort verlinkten Quellen.

Bei so einer prominenten Medienresonanz schaut man natürlich gerne in das Original. Und tatsächlich findet man an dem besagten 18. Mai 2025 auf der Homepage des Instituts der deutschen Wirtschaft (IW) eine – nein, keine „Studie“ – „IW-Nachricht“, mit dieser bei manchen den Blutdruck steigernden Headline: Arbeitszeiten: Griechen arbeiten 135 Stunden im Jahr mehr als Deutsche. Das ist allerhand. Selbst die Griechen arbeiten so viel mehr? Und die Nachricht wird auch sofort einbettet in die bundesdeutsche politische Debatte, denn direkt unter der Überschrift findet man das hier: »Deutschland müsse wieder mehr arbeiten, forderte der neue Bundeskanzler Friedrich Merz in dieser Woche. Die Zahlen geben ihm Recht, wie eine neue Auswertung des Instituts der deutschen Wirtschaft (IW) zeigt: In Deutschland wird deutlich weniger gearbeitet als in den meisten anderen Ländern.«

Wer arbeitet (nicht) mehr? Die Zahlen des IW

Die Argumentation von Schäfer geht so: Vor dem Hintergrund der demografischen Entwicklung müsse die „individuelle Arbeitszeit“ erhöht werden. Und da seien wir im internationalen Vergleich ganz schlecht – denn in „vielen anderen europäischen Ländern“ sei genau das in den vergangenen Jahren gelungen: »2013 lagen sie noch am unteren Ende des Ländervergleichs, seitdem haben sie stark aufgeholt – in Spanien ist die Zahl der Pro-Kopf-Arbeitsstunden (15 bis 64 Jahre) um 15 Prozent gestiegen, in Griechenland um 21 Prozent, in Polen sogar um 23 Prozent. In Deutschland stieg die Nutzung des Arbeitskräftepotenzials dagegen kaum: Im Vergleich zu 2013 sind die Arbeitsstunden nur um zwei Prozent gewachsen.«

Zur Illustration wird uns dann eine auf den ersten Blick beeindruckende Abbildung vor die Augen gehalten:

Quelle der Abbildung: Holger Schäfer (2025): Arbeitszeiten: Griechen arbeiten 135 Stunden im Jahr mehr als Deutsche, IW-Nachricht, 18.05.2025

Nein, die Kritikaster unter den Lesern müssen gar nicht mit der an sich richtigen Detailanalyse beginnen, dass beispielsweise die Y-Achse gestaucht wurde und nicht bei Null beginnt, so dass die Veränderung weitaus größer erscheint, als sie bei korrekter Dimensionierung ist.

Aber sinnvoll ist das Aufrufen der ganz grundsätzlichen Frage:

Was ist hier eigentlich (nicht) dargestellt?

Wir sehen hier im Vergleich der beiden Jahren 2013 und 2023 die „Geleisteten Arbeitsstunden je Einwohner im Erwerbsalter“ für einige wenige ausgewählte EU-Länder. Die „Beweisführung“ mittels der Abbildung scheint eindeutig: In allen anderen Ländern geht das hoch, nur in Deutschland stagnieren die „geleisteten Arbeitsstunden je Einwohner im Erwerbsalter“ und Deutschland scheint sich abzukoppeln.

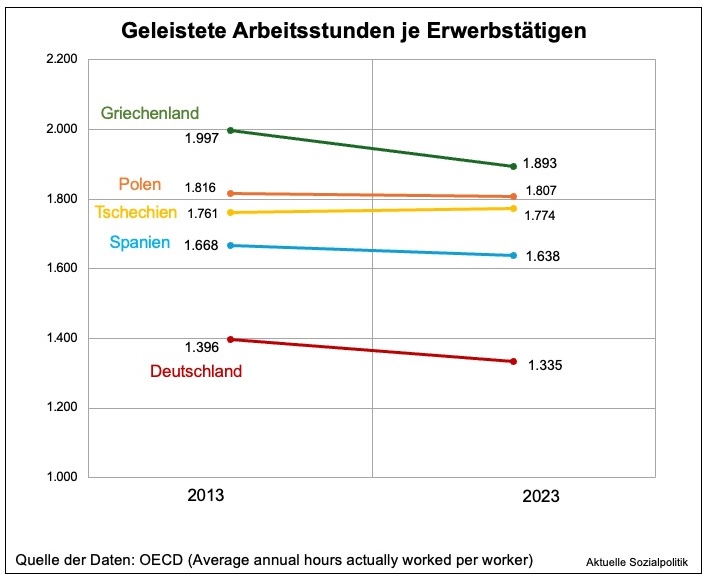

Nun wird als Datenquelle die OECD angegeben. Schaut man dort nach den durchschnittlichen Arbeitsstunden pro Jahr, dann findet man unter „Hours worked“ diesen Hinweis: „Hours worked is the total number of hours actually worked per year divided by the average number of people in employment per year“. Und für die in der IW-Darstellung abgebildeten Länder werden andere Stunden ausgewiesen:

➔ Beispielsweise für Deutschland und das Jahr 2023: In der IW-Statistik werden 1.036 Stunden genannt, bei der OECD findet man hingegen einen deutlich höheren Wert: 1.335 Stunden. Das sind fast 30 Prozent mehr.

Hinweis: Die gestauchte Skalierung der Y-Achse wie in der Abbildung des IW wurde hier mit Blick auf die Vergleichbarkeit zur IW-Abbildung beibehalten.

Nun zeigt sich eine – nett formuliert – ganz andere Entwicklung in dem betrachteten Zehn-Jahres-Zeitraum. Aber auch bei dieser Darstellung liegt Deutschland unter dem Stundenvolumen, das für die anderen Ländern ausgewiesen wird.

Wie kann man das scheinbare Zahlenrätsel auflösen?

In den Originaldaten der OECD geht es um die „geleisteten Arbeitsstunden je Erwerbstätigen“, in der Abbildung des IW um die „geleisteten Arbeitsstunden je Einwohner im Erwerbsalter 15 bis 64 Jahre“.

Die OECD erläutert zur Ausgangsstatistik:

»Die geleisteten Arbeitsstunden sind die Gesamtzahl der tatsächlich geleisteten Arbeitsstunden pro Jahr geteilt durch die durchschnittliche Zahl der Beschäftigten pro Jahr. Die tatsächlich geleisteten Arbeitsstunden umfassen die regulären Arbeitszeiten von Vollzeit-, Teilzeit- und Teiljahresbeschäftigten, bezahlte und unbezahlte Überstunden sowie Arbeitsstunden in Nebenbeschäftigungen. Nicht berücksichtigt werden Arbeitsausfälle aufgrund von Feiertagen, bezahltem Jahresurlaub, eigener Krankheit, Verletzung und vorübergehender Arbeitsunfähigkeit, Mutterschaftsurlaub, Elternurlaub, Schulbildung oder Ausbildung, technischen oder wirtschaftlichen Gründen, Streiks oder Arbeitskonflikten, schlechtem Wetter, Ausgleichsurlaub und anderen Gründen. Die Daten umfassen Arbeitnehmer und Selbstständige.«

Nun kann man bereits mit diesem Hintergrund für die dargestellten Zahlen die geleisteten Arbeitsstunden je Erwerbstätigen betreffend kritisch einwenden, dass man damit doch nur schwer unterschiedliche Länder miteinander vergleichen kann, es sei denn, die haben alle die gleiche Struktur der Erwerbsarbeit was beispielsweise die Zusammensetzung nach Vollzeit und Teilzeit bzw. nach abhängig Beschäftigten und Selbstständigen angeht. Anders und praktisch formuliert: Wenn man in einem Land A zwar deutlich mehr Beschäftigte insgesamt hat als im Land B (also A hat eine deutlich höhere Erwerbsquote als B), aber im Land A haben wir viele Teilzeitbeschäftigte, während im Land B fast alle Vollzeit arbeiten, dann verzerrt das natürlich das durchschnittliche Arbeitsstundenvolumen pro Kopf zuungunsten von A (obwohl dort vielleicht ein deutlich größeres Arbeitsvolumen geleistet wird als im Land B). Dies entspringt eben der Tatsache, dass bei der Berechnung des Durchschnitts ein Erwerbstätiger in Vollzeit genauso viel zählt wie einer, der nur 15 Wochenstunden oder weniger arbeitet.

Und ein darüber hinausgehender ganz wichtiger genereller methodischer Einwand gegen Länder-Vergleiche, auch wenn sie wir vom IW mit Einwohnern im Erwerbsalter statt den tatsächlich Erwerbstätigen gemacht werden: Alle Vergleiche setzen voraus, dass die Zahl der Arbeitsstunden gleich oder wenigstens annähernd gleich erhoben werden. Davon aber sind wir meilenweit entfernt.

➔ Beispielsweise werden in Tschechien nur Befragungsdaten aus der als Stichprobe angelegten Arbeitskräfteerhebung herangezogen, während die vom Institut für Arbeitsmarkt- und Berufsforschung (IAB) der Bundesagentur für Arbeit (BA) betreute IAB-Arbeitszeitrechnung (AZR) in Deutschland in alter deutscher Gründlichkeit über 20 unterschiedliche Statistiken auswertet und zusammenführt.1

Zurück zur OECD. Die gibt auf ihrer Webseite sogar einen entsprechenden Warnhinweis:

»The data are intended for comparisons of trends over time; they are unsuitable for comparisons of the level of average annual hours of work for a given year, because of differences in sources and methods of calculation.«

Fazit: Die Zahlen sind nicht für Ländervergleiche geeignet, worauf die OECD deutlich hinweist.

Aber immer noch offen ist die Frage, warum denn das IW nicht mit den geleisteten Arbeitsstunden je Erwerbstätigen arbeitet, sondern mit der eigenartig daherkommenden Konstruktion der geleisteten Arbeitsstunden je Einwohner im Erwerbsalter (15 bis 64 Jahre). Das resultiert aus der Tatsache, dass auch dem IW die methodischen Bedenken bekannt sind. Man muss nur ein Jahr zurückgehen, denn in 2024 findet man diese Kurz-Veröffentlichung des „Studienautors“ Holger Schäfer:

➔ Holger Schäfer (2024): Arbeitszeit: Sind die Deutschen arbeitsscheu?. IW-Kurzbericht, Nr. 21/2024, Köln: Institut der deutschen Wirtschaft (IW), April 2024

Dort spricht Schäfer selbst die genannten Bedenken gegen einen Ländervergleich an:

»Erstens werden die Angaben zur Arbeitszeit in einzelnen Ländern auf Basis unterschiedlicher statistischer Konzepte erhoben.«

»Zweitens vernachlässigt der Durchschnitt der Arbeitszeit aller Erwerbstätigen die Frage, wie groß der Anteil der Erwerbstätigen an der Bevölkerung ist.«

Wortwörtlich erläutert Schäfer in diesem Beitrag: »Wenn es einem Land gelingt, eine Million Erwerbslose in Arbeit zu integrieren – dies aber in Teilzeit –, dann sinkt die durchschnittliche Arbeitszeit pro Erwerbstätigen. In einem anderen Land, dem dieser Erfolg nicht gelingt, bleibt die Arbeitszeit hingegen gleich. Die Frage, ob in einem Land viel oder wenig gearbeitet wird, lässt sich so nicht beantworten.«

Um die Frage, ob in einem Land viel oder wenig gearbeitet wird, beantworten zu können, so Schäfer, müsse man zusätzlich die Erwerbsbeteiligung berücksichtigen.

»Beide Größen stehen in einem inversen Zusammenhang: Länder mit hoher Erwerbsbeteiligung haben oft eine niedrige durchschnittliche Pro-Kopf-Arbeitszeit und andersherum. In Deutschland ist die Pro-Kopf-Arbeitszeit mit 1.341 Stunden zwar niedriger als in allen anderen OECD-Ländern, aber dafür ist die Erwerbstätigenquote hoch. So sind hierzulande knapp 77 Prozent der Bevölkerung im Erwerbsalter erwerbstätig, im OECD-Durchschnitt sind es dagegen nur 69 Prozent.« (Schäfer 2024: 2).

Auf dieser Grundlage kommt nun die Begründung für die vom IW schon 2024 veröffentlichte Darstellung der geleisteten Arbeitsstunden je Einwohner im Erwerbsalter:

»Eine Möglichkeit, beide Aspekte in einer Kennzahl zu verdichten, ist die Berechnung der geleisteten Arbeitsstunden je Einwohner im Erwerbsalter. Dies ergibt – sieht man von der Problematik schwer vergleichbarer Daten ab – einen Indikator für den Grad der Ausschöpfung des Arbeitskräftepotenzials.« (Schäfer 2024: 2).

Man könnte jetzt anmerken, dass man „von der Problematik schwer vergleichbarer Daten“ eben nicht absehen sollte, denn das machen die Leser solcher Meldungen wie „die Griechen arbeiten 135 Stunden mehr als die Deutschen“ auch nicht. Die gehen von etwas Vergleichbarem aus.

Auch an anderer Stelle ist der Ansatz des IW kritisiert worden, beispielsweise in der „Unstatistik des Monats“.2 Dort wurde am 28. Mai 2025 der Beitrag Der Mythos von den faulen Deutschen – ein Remake veröffentlicht. Remake deshalb, weil die schon am 30. August 2023 in dem damaligen Beitrag Der Mythos von den faulen Deutschen auf die methodischen Probleme dieser Arbeitszeitvergleiche zwischen sehr verschiedenen Ländern hingewiesen haben. In dem neuen Beitrag wird kritisch angefragt:

»Das IW argumentiert nun, dass es ja nicht nur um die absolute Zahl der Arbeitsstunden je Erwerbstätigen im, laut OECD, irreführenden Ländervergleich gehe. Vielmehr sei in Ländern wie Polen, Tschechien, Griechenland und Spanien die Zahl der Arbeitsstunden je Einwohner im Erwerbsalter in den vergangenen zehn Jahren stark gestiegen. Nur in Deutschland stagniere sie. Doch diese selektive Darstellung verschleiert mehr als sie enthüllt. Warum werden gerade diese Länder zum Vergleich herangezogen? Und was sagen diese Zahlen wirklich über die wirtschaftliche Leistungsfähigkeit aus?«

Und weiter heißt es: »Aber auch die Zahl der Arbeitsstunden je Einwohner im Erwerbsalter ist nicht aussagekräftig in Bezug auf die Frage, ob in Deutschland ausreichend und effizient genug gearbeitet wird. Relevant ist der Kontext: Produktivität, Erwerbsbeteiligung, strukturelle Hürden.«

Was wieder einmal völlig fehlt

Abschließend soll ein Aspekt kritisch hervorgehoben werden, der generell bei der seit längerem laufenden Debatte über die zahlreichen Forderungen nach dem mehr und länger arbeiten (denn es geht ja nicht nur darum, dass beispielsweise die vielen vor allem Frauen, die in Teilzeit erwerbsarbeiten, mehr Stunden pro Woche oder Monat leisten sollen, sondern auch um das länger arbeiten am Ende des Erwerbslebens. Stichwort Rente mit 67 plus). Es gibt ja nicht nur die Erwerbsarbeit, sondern auch die große Schattenwelt der unbezahlten Arbeit mit dem so existenziellen Bereich der Care- oder Sorge-Arbeit, wo sehr große Mengen an Arbeitsstunden geleistet werden, die aber ausgeklammert werden bei diesen Berechnungen (vgl. nur als Beispiel für Annäherungen an den monetären Wert die Beiträge Der unsichtbare Wert der Sorgearbeit und ein Versuch, diesen in Zahlen zu pressen vom 24. März 2024 sowie Die pflegenden Angehörigen und das Geld. Eine Studie hat sich mit dem monetären Wert ihrer Leistungen beschäftigt vom 5. Juli 2025. In dem letzten Beitrag wurde über eine neue Studie berichtet, mit der abgeschätzt werden sollte, in welcher Größenordnung sich der monetäre Wert der von pflegenden An- und Zugehörigen geleisteten Sorge-Arbeit bewegt – mit beeindruckenden Befunden).

Fußnoten

- Für Liebhaber der Statistik sei hier auf die weiterführenden Erläuterungen bei Susanne Wanger et al. (2019): Revision der IAB-Arbeitszeitrechnung 2019. Grundlagen, methodische Weiterentwicklungen sowie ausgewählte Ergebnisse im Rahmen der Generalrevision 2019 der Volkswirtschaftlichen Gesamtrechnungen. IAB-Forschungsbericht, Nr. 07/2019, Nürnberg, 2019 sowie Susanne Wanger et al. (2024): Überarbeitung der IAB-Arbeitszeitrechnung im Rahmen der Generalrevision 2024 der Volkswirtschaftlichen Gesamtrechnungen. IAB-Forschungsbericht, Nr. 20/2024, Nürnberg, 2024 hingewiesen. ↩︎

- Der Berliner Psychologe Gerd Gigerenzer, der Bochumer Ökonom Thomas Bauer und der Dortmunder Statistiker Walter Krämer haben im Jahr 2012 die Aktion „Unstatistik des Monats“ ins Leben gerufen. Sie hinterfragen jeden Monat sowohl aktuell publizierte Zahlen als auch deren Interpretationen. Seit August 2018 ist Katharina Schüller, Geschäftsleiterin und Gründerin von STAT-UP, Mitglied des Unstatistik-Teams. Mehr dazu unter www.unstatistik.de. ↩︎