Es geht niemals nur in eine Richtung. In den zurückliegenden Jahren konnte man den Eindruck bekommen, dass „die“ Gesellschaft kontinuierlich offener bzw. toleranter gegenüber den vielfältigen Ausprägungen ihrer vielfältigen, „diversen“ Ausdifferenzierung wird. Aber bereits ein partieller Blick auf die Wahrnehmung und Bewertung der Menschen, die im Kontext der Fluchtmigration nach Deutschland gekommen sind, muss dem Beobachter bei aller Vorsicht gegenüber der medialen Vervielfachung und damit einhergehend einer massiven Übergewichtung skeptischer und ablehnender und die Probleme besonders betonender Stimmen an sich nur kleiner Gruppen nahelegen, dass im Kontext der „Multikrisen“-Erfahrung, der wir seit Jahren ausgesetzt sind, Stimmungen auch kippen können, dass es – was aber bereits eine spezifische Bewertung darstellt – „regressive“ Entwicklungen geben kann.

Man kann das so zusammenfassen:

»Der gesellschaftliche Wandel scheint sich seit einiger Zeit beschleunigt zu haben. Besonders die rasante Technologieentwicklung der letzten Jahre sowie der zunehmende Einsatz künstlicher Intelligenz in allen Lebensbereichen verändern den Alltag der Menschen spürbar. Auch unsere Informationsbeschaffung und Kommunikation wird dadurch beeinflusst. Spätestens mit dem Jahrhundertereignis der COVID- 19- Pandemie haben Verschwörungserzählungen (wieder) Einzug in die Mitte der Gesellschaft gehalten. Dabei trafen sie auf fruchtbaren Boden, denn unsere Gesellschaft war zu diesem Zeitpunkt bereits erschöpft von der nicht abreißenden Zuwanderung durch Flucht und Vertreibung. Zeit zum Durchatmen gab es seitdem nicht. Seit dem Beginn des Kriegs zwischen Russland und der Ukraine schwächelt die Konjunktur, die Preise steigen und noch mehr Menschen suchen Zuflucht in Deutschland. Sie alle treffen auf ein Sozialsystem, das sich bereits am Limit befindet: Gesundheits- und Bildungswesen ächzen schon lange, aber der Druck steigt weiter. Die Gesellschaft wird immer älter, es fehlt überall an Fachkräften und gleichzeitig verändert sich das politische Machtgefüge derzeit nicht nur in Deutschland, sondern vielerorts spürbar: In den USA ist Donald Trump erneut zum Präsidenten gewählt worden. In Deutschland ist die AfD mittlerweile die zweitstärkste Partei im Bundestag. Außerdem müssen Lösungen für die immer spürbareren Auswirkungen des Klimawandels gefunden werden. Dürren und Starkregen gefährden vielerorts jetzt schon das Leben der Menschen.« (Robert Bosch Stiftung: Vielfaltsbarometer 2025. Zum Stand des Zusammenlebens in Deutschland, Stuttgart 2025, S. 60).

Machen wir das konkreter und greifen dafür auf Ergebnisse aus dem neuen „Vielfaltsbarometer“ der Robert Bosch Stiftung zurück. Die hat am 16. September 2025 eine Mitteilung herausgegeben, mit dieser Überschrift: Vielfaltsbarometer 2025: Die Akzeptanz von Diversität in Deutschland nimmt ab: »Besonders stark schwindet die Akzeptanz in Bezug auf ethnische Herkunft und Religion.«

Das wird so eingeordnet: »Gesellschaftliche Vielfalt ist in Deutschland zwar gelebte Realität. Gleichzeitig aber steht das Zusammenleben in Vielfalt unter massivem Druck: Immer neue Krisen ermüden die Bevölkerung oder überfordern sie. Der ökonomische Abschwung schürt Verlustängste und führt zu Protektionismus gegenüber allen anderen, vor allem „dem Fremden“. Die zunehmende Individualisierung und Sichtbarkeit einstiger Randgruppen hinterlassen bei manchen Menschen ein Unbehagen … All dies bleibt nicht folgenlos. So ist die Akzeptanz von Vielfalt in Deutschland in den vergangenen Jahren deutlich zurückgegangen.«

Abgeleitet wird das aus dem „Vielfaltsbarometer“. Was muss man sich darunter vorstellen?

»Das Vielfaltsbarometer der Robert Bosch Stiftung ist eine repräsentative Befragung zu den Themen gesellschaftliche Vielfalt und Zusammenleben in Deutschland. Es liefert Daten über die Einstellungen zu den Vielfaltsdimensionen Lebensalter, Geschlecht, Behinderung, sexuelle Orientierung, soziökonomische Schwäche, ethnische Herkunft und Religion. Für das Vielfaltsbarometer 2025 wurden rund 4.800 deutschsprachige Personen im Alter ab 16 Jahren online befragt. Verglichen werden die Ergebnisse mit denen des Vielfaltsbarometers 2019.«

➔ Robert Bosch Stiftung (2025): Vielfaltsbarometer 2025. Zum Stand des Zusammenlebens in Deutschland, Stuttgart 2025

Und da die neuen Ergebnisse mit denen verglichen werden, die man 2019 ermittelt hat, hier der Link zu der ersten Ausgabe:

➔ Robert Bosch Stiftung (2019): Zusammenhalt in Vielfalt. Das Vielfaltsbarometer 2019 der Robert Bosch Stiftung, Stuttgart 2019

»Deutschland ist ein vielfältiges Land. Darin liegen Chancen für die zukünftige Entwicklung in einer globalisierten Welt, aber auch Herausforderungen für das Zusammenleben der Menschen. Für die Mehrheit der Deutschen ist zunehmende Vielfalt mehr Bereicherung als Gefahr, zudem ist die Akzeptanz gesellschaftlicher Vielfalt hierzulande gut ausgebildet. Gleichzeitig sind deutliche Unterschiede in der Akzeptanz von Vielfalt je nach Region und Dimension von Vielfalt feststellbar.«

An was machen die Autoren der Untersuchung den zitierten Abwärtstrend fest?

»Laut Vielfaltsgesamtindex, der auf einer Skala von 0 bis 100 Punkten basiert, liegt der Wert für die Akzeptanz von Vielfalt in Deutschland aktuell bei 63 Punkten. Damit liegt er zwar deutlich über dem Skalenmittelwert von 50. Gleichzeitig aber ist dieser Wert im Vergleich zu 2019 um fünf Punkte gesunken; damals lag der Vielfaltsgesamtindex für Deutschland noch bei 68 Punkten.«

Und diese Abwärtsbewegung hat in allen Bundesländern stattgefunden:

»Diese Entwicklung lässt sich für (fast) alle Bundesländer beobachten. Besonders auffallend: die Akzeptanz von Vielfalt hat in den vergangenen Jahren in Westdeutschland stärker abgenommen als im Osten, womit sich der Westen den einst schlechteren Werten im Osten annähert. Eine besonders starke Abnahme ist dabei in den Stadtstaaten Hamburg, Berlin und Bremen zu verzeichnen – den einstigen Hochburgen der Akzeptanz von Vielfalt.«

Und nicht überraschend, wenn man an die Debatten und die Erfahrungen vieler Menschen in den vergangenen Jahren denkt, ist dieser Befund:

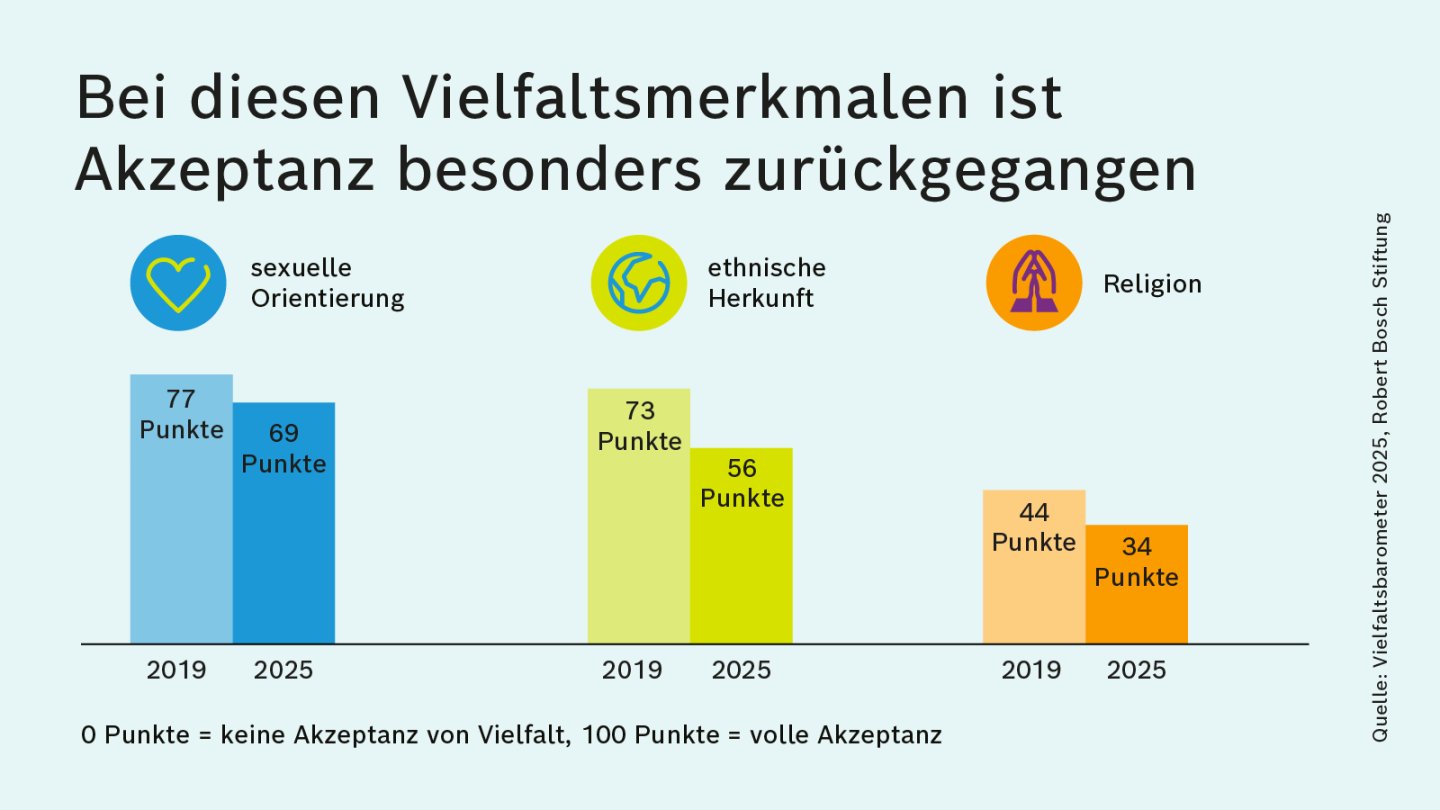

»Betrachtet man einzelne Dimensionen von Vielfalt, so hat – im Einklang mit den dominierenden öffentlichen Debatten – die Akzeptanz verschiedener sexueller Orientierungen sowie insbesondere verschiedener ethnischer Herkünfte und von Religion deutlich abgenommen. Die Akzeptanz ethnischer Vielfalt ist mit einem Verlust von 16 Punkten geradezu dramatisch gesunken. Bei diesen Themen zeigt sich auch ein besonders hohes Potential für die Polarisierung verschiedener Gruppen in der Bevölkerung und für eine gesellschaftliche Spaltung.«

Und man denke nur an die „Bürgergeld-Debatte“ der vergangenen gut anderthalb Jahre, dann wird dieses Ergebnis besser verständlich:

»Auch sozioökonomische Schwäche trifft inzwischen auf noch weniger Akzeptanz als noch 2019.«

Gibt es denn nur Schatten in den Befunden? Nein:

»Erfreulicher sieht es bei den weiteren untersuchten Dimensionen von Vielfalt aus, nämlich Lebensalter, Behinderung und Geschlecht: hier sind die Akzeptanzwerte stabil geblieben, teils sogar besser geworden.«

Und wie sieht es aus beim individuellen Umgang mit Vielfalt? »Die Untersuchung von Persönlichkeitsmustern, ebenfalls Gegenstand der Untersuchung, gibt einige Hinweise darauf, welche Faktoren Einfluss auf die individuelle Akzeptanz von Vielfalt haben. Den stärksten positiven Einfluss hat demnach die individuelle Empathiefähigkeit, also die Kompetenz, sich in andere Menschen und deren Lebenslagen hineinzuversetzen und deren Bedürfnisse anzuerkennen.« Zum einen zeigt die Untersuchung: »Menschen, die in einem heterogenen Umfeld leben oder sich bewusst ein solches Umfeld suchen, sind Vielfalt gegenüber offener und auch positiver eingestellt.«

Aber auch: »Besonders hinderlich bei der Akzeptanz von Vielfalt ist hingegen ein ausgeprägter Wohlstandsprotektionismus. Damit ist die fehlende Bereitschaft gemeint, gesellschaftlich erwirtschaftete Güter mit anderen Anspruchsgruppen zu teilen.«

Die Studie hält fest, dass sich die Ablehnung der untersuchten Vielfaltsdimensionen auf weite Teile der Bevölkerung erstreckt.

Deutschland sei bei der Akzeptanz von Vielfalt zweigeteilt. So weist die Studie die folgenden Cluster aus:

➞ „Kosmopoliten“ (befürworten Vielfalt stark): 49,0 Prozent

➞ „Protektionisten“ (lehnen Vielfalt eher ab): 20,5 Prozent

➞ „Vielfaltsskeptiker“ (lehnen Vielfalt stark ab): 30,5 Prozent

Die Dimension Religion hat besonders stark an Zustimmung verloren. Mit 34 Punkten (auf der Skala zwischen 0 und 100 Punkten) im deutschlandweiten Mittel muss hier klar von Ablehnung in der Bevölkerung gesprochen werden. Dieser Befund lässt sich zunächst nicht einfach erklären, wird mit der Dimension doch die allgemeine Einstellung gegenüber allem Religiösen gemessen – also jedenfalls intendieren die Wissenschaftler das so. Aber die Befragten sehen das offensichtlich anders:

Es gebe deutliche Hinweise auf eine verdeckte Ablehnung des Islam: Die Menschen in der Befragung lehnen religiöse Muslime in der Nachbarschaft und der eigenen Familie genauso vehement ab wie das Thema Religion allgemein. »Deshalb kann spekuliert werden, dass die Befragten beim Thema Religion den Islam „mitdenken“, selbst wenn allgemeine Fragen zu dieser Dimension gestellt werden.«

Die neuen Befunde stärken das Lager derjenigen, die bei der gesellschaftlichen Analyse eher Polarisierungsthesen vertreten und die insbesondere von einer zunehmenden Polarisierung ausgehen.

Aber ist da nicht eine umfangreiche soziologische Ausarbeitung vorgelegt worden, die zu einem deutlich positiveren Befund gekommen ist, was die angebliche Polarisierung der Gesellschaft angeht? Gemeint ist hier die Arbeit „Triggerpunkte“, die auf große Resonanz gestoßen ist:

➔ Steffen Mau, Thomas Lux und Linus Westheuser (2023): Triggerpunkte. Konsens und Konflikt in der Gegenwartsgesellschaft, Berlin: Suhrkamp, 2023

Diese Arbeit wird im Vielfaltsbarometer explizit angesprochen:

»In seinem Buch „Triggerpunkte“ argumentiert jüngst Steffen Mau, einer der führenden Soziologen in Deutschland, dass in der Öffentlichkeit zwar über Armut und Reichtum, Migration und Gender, Generationengerechtigkeit und Klimaschutz gestritten wird. „Allerdings sind nur beim Migrationsthema die Einstellungen wirklich polarisiert, ansonsten gibt es wenige Hinweise auf eine klare Lagerbildung, wie sie in der Literatur und der öffentlichen Diskussion oft unterstellt wird“ (Mau et al., 2023, S. 318). Ob dieses Fazit noch stimmt, muss auf der Basis der Daten des Vielfaltsbarometers 2025 bezweifelt werden. Unsere Ergebnisse dürfen zwar nicht als eindeutiges Anzeichen für eine schwerwiegende Erosion gewertet werden, denn der Wert für die Vielfaltsakzeptanz liegt immer noch in allen Bundesländern über dem Mittelwert der Messskala, und es gibt weiterhin Anzeichen für gesamtgesellschaftliche Konsense. Doch Spaltungstendenzen sind nicht zu übersehen.« (Robert Bosch Stiftung 2025: 63).1

Die neue Ausarbeitung endet mit diesem Fazit: »Betrachtet man die Ergebnisse des aktuellen Vielfaltsbarometers, wird deutlich, dass es dringend nötig ist, die Akzeptanz von Vielfalt zu stärken, bevor sie noch weiter auseinanderdriftet. Vielfalt ist ein Faktum in der deutschen Gesellschaft. Fraglich ist nur, wie wir damit umgehen.«

Fußnote

- Wie immer sind die Aussagen in einem weit über 500 Seiten umfassenden Buch differenzierter: „Die Lagebeschreibung, wir befänden uns in einem großen Kulturkampf oder in einer gespaltenen Gesellschaft, die ist viel zu pauschal. Das heißt nicht, dass wir keine Konflikte haben und dass wir uns nicht an vielen Dingen reiben. Aber dass sich feindliche Lager gegenüberstehen, das stimmt nicht.“ So wird Steffen Mau in dem Artikel „Triggerpunkte“: Soziologe sieht Gesellschaft nicht gespalten aus dem November 2023 zitiert. Dort heißt es: »In ihrem Buch „Triggerpunkte“ nehmen sie sich die vier Arenen vor, in denen gerade besonders ausgeteilt wird: Ungleichheit, Migration, Diversität, und Klima. Ein Ergebnis: Das Klischee von der progressiven Akademikerin, vom eher rechten Arbeiter stimmt nicht. Außerdem: Die Deutschen haben erstmal einen gewissen Konsens: Sie haben nicht per se ein Problem mit Migration. Die meisten machen sich Sorgen um die Klimakrise. Sie finden: Jeder soll selbst über seine sexuelle Identität entscheiden, und sie halten Vermögen für ungleich verteilt.«

Eine „gefühlte Polarisierung“ wird durchaus zugestanden, aber die Mitte der Gesellschaft sielt dabei keine große Rolle: „Die haben gar nicht mehr so starke politische Leidenschaften, sondern eher die gesellschaftlichen Ränder, die lauter werden“, so Steffen Mau. „Und wenn wir dann uns das so als akustischen Raum vorstellen, ist die Mitte sozusagen geräuschmäßig ein Stück weit zurückgefahren und abgedimmt. Und die Ränder werden immer lauter. Und dann entsteht eben dieser Eindruck einer sehr stark gespaltenen Öffentlichkeit oder Gesellschaft, weil eben bestimmte Sprecher-Positionen im gesellschaftlichen Raum letzten Endes überrepräsentiert sind.“

»Aber es gibt Momente, wo auch die wenig ideologische Mitte plötzlich emotional wird, nämlich wenn es um konkrete Fragen der politischen Umsetzung geht. Besonders sichtbar werde das an Triggerworten, die stark umkämpft sind. Sowas wie: Gendersternchen, Hartz-IV-Empfänger, Transquoten, arabische Clans, Tempolimit, Lastenfahrräder. Diese Trigger lösen bei manchen extreme Gefühle aus. Der Soziologe erklärt: „Die Leute reagieren stark darauf, das sieht man zum Beispiel bei der Frage der gendergerechten Sprache, wenn sie das Gefühl haben, sie können nicht mehr individuell über Dinge entscheiden. Und die Frage der Sprache ist eben was sehr Persönliches. Da gibt es starke Gegenbewegungen in breiten gesellschaftlichen Kreisen, ob jetzt die Politik oder ob Institutionen wirklich verändern sollten, wie wir sprechen.“«

Ein besonderes Problem: Solche Reizthemen, solche Trigger, würden immer stärker von sogenannten „Polarisierungsunternehmern“, vor allem in Politik und Medien, gesetzt. Um aus dem Streit politisches Kapital zu schlagen. „Das heißt, man bringt ein Thema, von dem man weiß, dass sich Leute relativ schnell aufregen und zieht das in die Öffentlichkeit. Und dann entspinnen sich Auseinandersetzungen darüber, und es gibt eine klare Teilung in Dafür- und Dagegen-Positionen. Und das ist so ein Versuch, die politische Landschaft ein Stück weit umzupflügen und Leute, die eigentlich politisch ganz woanders beheimatet sind, auf die eigene Seite zu ziehen.“

Auch die etablierten Parteien lassen sich von diesen Taktiken mehr und mehr treiben, setzen zunehmend auf Affektpolitik, argumentieren spalterisch, um Wähler zu gewinnen.

Sozialpolitisch relevant und brisant: Oftmals wird eine Art von sozialer Konkurrenz oder auch Sozialneid genutzt, um Unbehagen oder Unzufriedenheit auf bestimmte Menschengruppen zu verlagern. Zunehmend werden moralische Bewertungen aufgerufen zwischen gerechtfertigtem und nicht gerechtfertigtem Anspruch.

↩︎