Es ist zum Dauer-Kopfschütteln. Da wird das Land überzogen mit immer hysterischer daherkommenden Debatten über Bürgergeld-Bezieher, die angeblich alle nicht arbeiten wollen und lieber in der Transfer-Hängematte am Pool den Sommer genießen und das man die am besten alle zur Arbeit im Park verpflichten sollte.

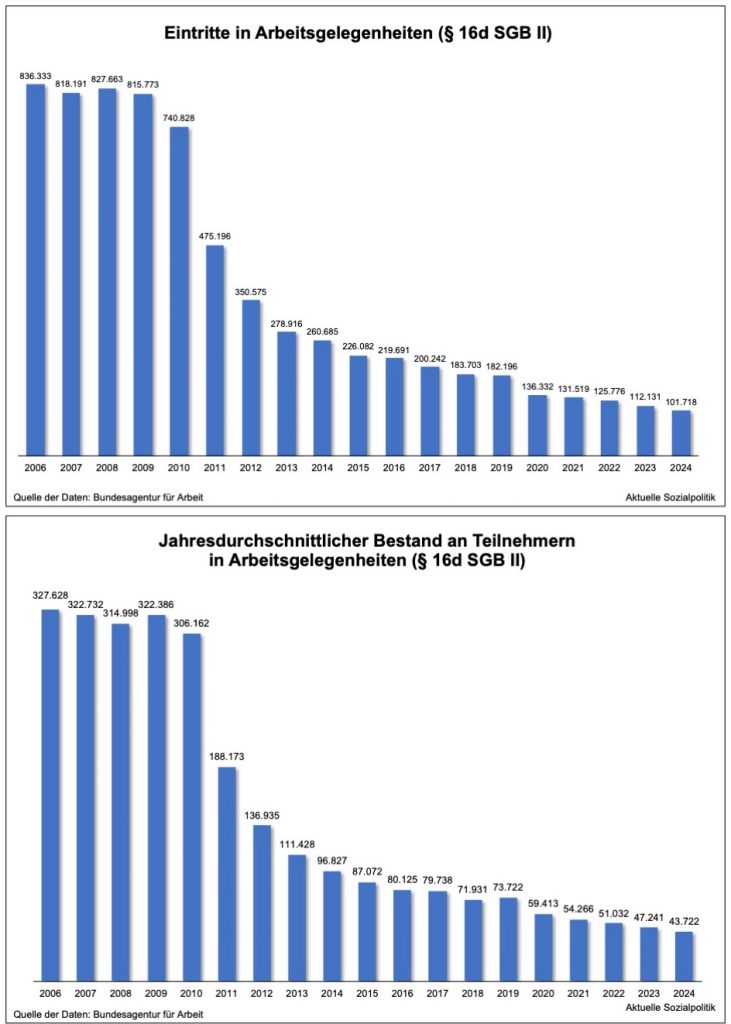

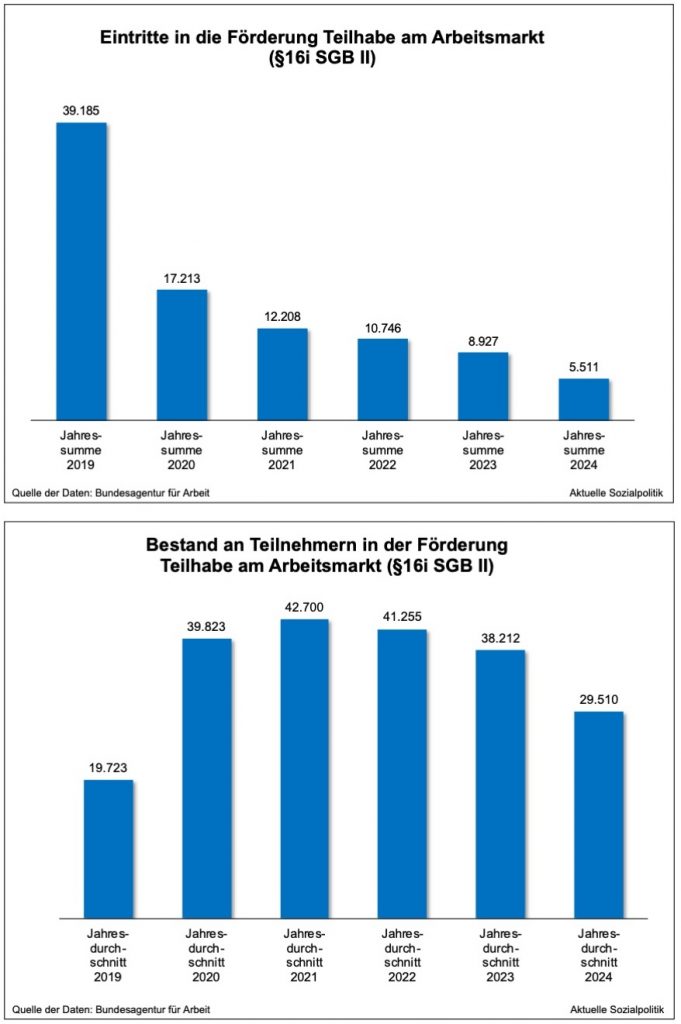

Und auf der anderen, der stillen Seite des Bürgergeldes sehen wir einen kontinuierlichen Rückgang der geförderten Beschäftigung, sowohl bei den Arbeitsgelegenheiten nach § 16d SGB II wie auch bei dem erst seit 2019 existierenden höherwertigen, weil auf eine längerfristige sozialversicherungspflichtige Beschäftigung ausgerichteten Instrument der „Teilhabe am Arbeitsmarkt“ nach § 16i SGB II. Die Entwicklung der Eintritte in diese öffentlich geförderten Beschäftigungsmöglichkeiten wie auch der Teilnehmerzahlen im langjährigen Vergleich sprechen eine deutliche Sprache.

Die Arbeitsgelegenheiten: Ein Blick in die Kelleretage des Integrationsprozesses

Die Arbeitsgelegenheiten (vielen umgangssprachlich als sogenannte „Ein-Euro-Jobs“ bekannt, was auf die „Mehraufwandsentschäftigung“ verweist, die den Teilnehmern zuzüglich zum Bürgergeld gewährt wird und mittlerweile mindestens 1,50 Euro pro Stunde beträgt) sind grundsätzlich ein wichtiges Instrument für die Förderung eines bestimmten Teils der erwerbsfähigen Leistungsbezieher im Grundsicherungssystem. Im Idealfall handelt es sich um eine Instrument, das man in den unteren Etagen eines Integrationsprozesses in den Erwerbsarbeitsmarkt einsetzen kann. Das kann man auch an der allgemeinen Zielbestimmung ablesen, wie sie in den Fachlichen Weisungen zu § 16d SGB II seitens der Bundesagentur für Arbeit (Stand: 21.10.2024) ausgeführt wird:

»Als AGH nach § 16d SGB II werden ausschließlich Maßnahmen gefördert, in denen die Teilnehmenden zusätzliche, im öffentlichen Interesse liegende und wettbewerbsneutrale Arbeiten verrichten. Mit AGH sollen arbeitsmarktferne Menschen ihre Beschäftigungsfähigkeit erhalten bzw. wiedererlangen und Integrationsfortschritte erzielen. AGH begründen kein Arbeitsverhältnis und stellen keine Gegenleistung für erbrachte Sozialleistungen dar. AGH sollen eine (soziale) Teilhabe am Arbeitsleben ermöglichen und als mittelfristige Brücke das Ziel einer Integration in den allgemeinen Arbeitsmarkt unterstützen.« (BA 2024: 2)

➞ Wichtig ist hier auch der Hinweis, dass es sich um »zusätzliche, im öffentlichen Interesse liegende und wettbewerbsneutrale Arbeiten« handeln muss, also gerade nicht um Arbeiten, die auch auf dem „normalen“ Arbeitsmarkt von privaten Unternehmen verrichtet werden (können). Das führt in der Praxis dazu, dass man Maßnahmen konstruieren muss, deren Arbeitsinhalte oftmals ganz weit weg sein müssen von dem, was auf dem „normalen“ Arbeitsmarkt passiert, was dann aber auch wieder in der Öffentlichkeit kritisiert wird. Daraus folgt dann zugleich, dass die Arbeitsgelegenheiten bei gemeinnützigen Arbeitshilfeträgern bzw. gemeinnützigen Einrichtungen wie den Sozialkaufhäusern durchgeführt werden (müssen).

Dass es sich um ein (Förder-)Instrument „ganz unten“ handelt (was nicht im Sinne einer negativen Wertung gelesen werden darf), kann man auch daran erkennen, dass die Arbeitsgelegenheiten dem „ultima ratio“-Prinzip folgen – bzw. bislang war das so:

»AGH sind … immer nachrangig gegenüber einer Vermittlung in Arbeit und Ausbildung sowie Maßnahmen der Berufsvorbereitung, der Berufsausbildung und der beruflichen Weiterbildung (ultima ratio).«

Um das hier deutlich hervorzuheben: Ultima ratio bedeutet, dass dieses Instrument erst dann eingesetzt werden soll und darf, wenn andere Fördermöglichkeiten nicht (mehr) greifen Das ist mit der Typisierung „ganz unten“ gemeint. Es geht hier anders gesprochen nicht um „olympiareife Arbeitslose“, die man in eine solche Arbeitsgelegenheit stecken kann.

Aus den Erläuterungen geht eindeutig der Charakter eines möglichen Teil-Instruments für eine stufenweise Wiedereingliederung in den Erwerbsarbeitsmarkt hervor, der sich vor allem an Personen richtet, die ganz erhebliche „Vermittlungshemmnisse“ haben, die man eben nicht durch eine nur kurzfristig angelegte Förderung oder auch nicht durch Druck in den „normalen“ Erwerbsarbeitsmarkt wird bringen können.

➔ Der Fördercharakter der Arbeitsgelegenheiten (AGH) wird auch daran erkennbar, dass die Fachlichen Weisungen darauf hinweisen, dass eine Kombination mit anderen Eingliederungsleistungen – insbesondere mit einer Maßnahme zur Aktivierung und beruflichen Eingliederung nach § 16 Abs. 1 SGB II i. V. m. § 45 SGB III – im Rahmen der individuellen Integrationsstrategie vor, während oder nach einer AGH zielführend und notwendig sein kann. Und mit Blick darauf, dass die Teilnehmer nicht alleine gelassen und vor sich hin werkeln sollen: Nach § 16d Abs. 8 S. 2 SGB II kann eine sozialpädagogische Betreuung gefördert werden, die im Zusammenhang mit der Verrichtung der Arbeiten entsteht. Diese ist auf die erfolgreiche Absolvierung der Arbeitsgelegenheit ausgerichtet. Und schlussendlich kann die AGH auch eingebettet werden in die „ganzheitliche Betreuung“: Soweit für die/den erwerbsfähigen Leistungsberechtigten ein ganzheitlicher Ansatz zielführend und notwendig ist, kann eine Kombination der ganzheitlichen Betreuung nach § 16k SGB II mit einer AGH erfolgen.1

Vor dem Hintergrund der dargestellten Förderlogik, die (bislang) die Arbeitsgelegenheiten charakterisiert hat (und das auch weiterhin sollte), ist der rapide Abbau der AGH-Plätze, den man in der Zeitreihe seit 2006 erkennen kann, angesichts der Verhärtung der Langzeitarbeitslosigkeit und den vielen Betroffenen, die im Dauerleistungsbezug hängen geblieben sind, fatal. Denn hier fehlt dann vor Ort zum einen schlichtweg ein zentraler Baustein, wenn es um die Stabilisierung und die schrittweise Heranführung an Arbeitsprozesse2 geht, was für einen Teil der betroffenen Menschen sehr wichtig ist, bevor man dann mit weiteren Hilfestellungen eine möglichst nachhaltige Integration in den „normalen“ Arbeitsmarkt überhaupt in die Wege leiten kann.

Sollte jemand die Frage aufwerfen, woran es denn liegt, dass diese Form der geförderten temporären Beschäftigung derart eindampft worden ist, wenn sie doch ihren unbestreitbaren Stellenwert hat gerade bei einer sich verfestigenden Langzeitarbeitslosigkeit, dann liegt man nicht falsch, wenn man vermutet, dass es wieder einmal das (fehlende) Geld ist, was hier seine zerstörerischen Schneisen geschlagen hat.

➔ Vereinfacht gesagt liegt das daran, dass die Mittel für die Eingliederung sowie die Mittel für die Verwaltungskosten der Jobcenter nach § 46 Abs. 1 Satz 5 SGB II in einem Gesamtbudget zusammengefasst und „gegenseitig deckungsfähig“ sind. Das bedeutet praktisch, dass man Mittel aus dem einen Topf in den anderen Topf stecken kann, da es sich um ein Gesamtbudget handelt. Wenn also die im Haushalt eingeplanten bzw. zur Verfügung gestellten Mittel für die Verwaltungskosten der Jobcenter zu niedrig dimensioniert sind, dann kann man Mittel, die eigentlich für die Eingliederung von Arbeitslosen vorgesehen waren, „umschichten“. Hier geht es um ganz erhebliche Beträge, die man in den zurückliegenden Jahren umgebucht hat. Seit der Einführung des SGB II (2005) zeigt sich ein anhaltender Trend: zunehmende Mittelverschiebung von Eingliederung zu Verwaltungskosten. Um das an einem konkreten Beispiel zu verdeutlichen:

➞ Im Jahr 2024 lag der Soll-Ansatz für Verwaltungskosten bei 5,05 Mrd. Euro. Tatsächlich wurden im Jahr 2024 aber 6,535 Mrd. Euro ausgegeben. Für Eingliederungsleistungen standen im Haushalt als Soll-Betrag 4,150 Mrd. Euro zur Verfügung, ausgegeben wurden aber nur 3,676 Mrd. Euro. Damit wurden rechnerisch 1,485 Mrd. Euro aus dem Eingliederungsbereich herangezogen, um die Verwaltungskosten zu decken.

| Exkurs: Was der Spardruck ganz unten für Folgen haben kann Ein Beispiel aus der lokalen Praxis, das stellvertretend steht für viele Erfahrungen in ganz unterschiedlichen Städten und Regionen des Landes: »Das Stuttgarter Jobcenter hat weniger Geld für Maßnahmen. Das trifft Menschen, die in sozialen Einrichtungen arbeiten. Teilweise sollen nun Geflüchtete die Lücken kompensieren«, so beginnt der Beitrag Kürzungen beim Jobcenter Stuttgart: Weniger Geld für Ein-Euro-Jobs von Maxim Flößer, der im Februar 2025 veröffentlicht wurde. »Weil die Finanzierung durch das Jobcenter Stuttgart 2025 massiv gekürzt wird, fallen viele sogenannte Arbeitsgelegenheiten, umgangssprachlich Ein-Euro-Jobs genannt, in Sozialeinrichtungen weg. Um den Ausfall der gestrichenen Stellen abzufedern, sollen mehr Geflüchtete diese Tätigkeiten übernehmen. Das sorgt für Spannungen.« Hier geht es also nicht nur um Kürzungen, sondern auch noch um eine ebenfalls finanzierungsbedingte Umverteilung unter den förderbedürftigen Menschen. In dem Artikel wird das von der katholischen Caritas betriebene Sozialkaufhaus FAIRKAUF in Stuttgart-Feuerbach als Beispiel genannt. Im FAIRKAUF arbeiten beispielsweise langzeitarbeitslose Menschen, Personen mit Suchterkrankungen sowie mit physischen und psychischen Problemen. Nun kann das Jobcenter der Stadt nicht mehr so viele Arbeitsgelegenheiten anbieten wie noch vergangenes Jahr. Die angekündigten Einschnitte sind massiv: 2024 gab es laut Stadt Stuttgart noch 309 Plätze für Ein-Euro-Jobs. Dieses Jahr werden es nur noch 90 sein. Und für das Sozialkaufhaus bedeutet das konkret: 2024 standen noch 35 Ein-Euro-Jobs zur Verfügung. 2025 sind es rund halb so viele. Der Leiter der Einrichtung wird mit den Worten zitiert: „Wir mussten deswegen überprüfen: ‚Wer ist zuverlässig, wer passt ins Team, wer macht keinen Ärger?“ Von den anderen muss man sich trennen. Und jetzt kommt die komplexe heterogene Finanzierungszuständigkeitswelt isn Spiel: »Um die fehlende Finanzierung des Jobcenters in Teilen abzufedern, sollen laut Stadt künftig vor allem mehr geflüchtete Menschen in Ein-Euro-Jobs befördert werden. Von den insgesamt 219 wegfallenden Plätzen sollen 70 solcher Arbeitsgelegenheiten über das Asylbewerberleistungsgesetz finanziert werden. Dadurch kommt es in den Einrichtungen zu der Situation, dass Ein-Euro-Jobber ihre Maßnahme verlieren könnten und an anderer Stelle ein Geflüchteter in die Maßnahme komme. Auch im FAIRKAUF soll das der Fall sein.« Und das hat böse Folgen, wie der Leiter des Sozialkaufhauses erläutert: »Laut Jeffrey Muse sorgt das in Teilen für Frust bei den Menschen. Diese würden denken, dass Geflüchtete ihnen die Arbeit wegnehmen würden. Dem sei aber nicht so, denn die Kürzungen sind politische Entscheidungen.« Und das Asylbewerberleistungsgesetz ist ein anderer Finanztopf und die Flüchtlinge bekommen pro Arbeitsstunde nur eine Aufwandsentschädigung von 80 Cent, sie sind also „billiger“ als ein Bürgergeldempfänger. |

Von der Förderung ganz unten hin zu einer Prüfung, Abschreckung und Vertreibung? Zur Instrumentalisierung der Arbeitsgelegenheiten für andere Zwecke

Nun wurde am Anfang des Beitrags darauf hingewiesen, dass die Arbeitsgelegenheiten dem „ultima ratio“-Prinzip folgen – bzw. bislang war das so. Was soll damit angedeutet werden?

Schauen wir nochmals in die Fachlichen Weisungen zu § 16 d SGB II der Bundesagentur für Arbeit. Bereits zitiert wurden die auf Förderung „ganz unten“ abstellenden Zielsetzungen, die man mit Arbeitsgelegenheiten verfolgen soll. Dann aber kommt in der neuesten Fassung dieser Passus, der nachdenklich stimmen sollte, denn er bricht offensichtlich mit dem Förderansatz, der bislang herausgestellt wurde:

»Der Einsatz von AGH für ELB, die sich Maßnahmen verweigern oder wiederholt nicht zu Terminen beim Jobcenter erscheinen, wird im Abschnitt 2.9 erläutert.«

Der Abschnitt 2.9 ist mit dieser Überschrift versehen: „Einsatz von AGH bei Maßnahme- und Terminverweigerung“. (BA 2024: 11). Diese Regelung ist erst 2024 im SGB II ermöglicht worden.

Wie in einem Lehrbuch versucht man, einen positiv klingenden Ansatz an den Anfang zu stellen: »Die Beschäftigungsfähigkeit kann auch dadurch erhalten oder wiedererlangt werden, dass die Mitwirkungsbereitschaft verbessert oder wiederhergestellt wird. Dazu zählt eine (verbesserte) Motivation zur Arbeitsuche und -aufnahme sowie die Stärkung der Pünktlichkeit und Zuverlässigkeit, die Grundlagen für die Aufnahme einer Beschäftigung auf dem ersten Arbeitsmarkt sind.« Lesen wir aber weiter:

»ELB, die sich der Teilnahme an Eingliederungsmaßnahmen in Arbeit nach §§ 16ff. SGB II verweigern und/oder wiederholt nicht zu Terminen beim Jobcenter erscheinen, können einer AGH mit Belehrung über die Rechtsfolgen zugewiesen werden.«

Dazu passt dann auch, dass man davon ausgeht, »dass im Regelfall eine kürzere Zuweisungsdauer von bis zu sechs Monaten ausreichend ist.« Es geht hier ja nicht wirklich um Förderung, sondern man will prüfen, ob man den Betroffenen über die Zwangsmaßnahme aus dem Leistungsbezug rausbekommen kann.

Das ist nun aber ein gänzlich anderer Charakter der Arbeitsgelegenheiten, als die Förderlogik, die bislang dem Instrument hinterlegt wurde. Andreas Hammer hat diesen bedeutsame Veränderung in einem im November 2024 veröffentlichten Beitrag so umschrieben: Arbeitsgelegenheiten: von der ultima ratio zur prima ratio: »Diese Änderung stellt eine 180-Grad-Wende in der Anwendung von AGH dar und wirft Fragen zur Verhältnismäßigkeit auf.«

Natürlich stellt sich auch hier die Frage der Umsetzung bzw. Umsetzbarkeit, denn die Jobcenter brauchen dafür Träger, die bereit sind, neben den „normalen“ Förderfällen auch die „Prüffälle“ zu beschäftigen oder Maßnahmen nur für diese Teilgruppe betreiben. Jeder „normale“ Träger, der sich nicht zum Abschreckungsbüttel machen will, sollte die Finger davon lassen, um sich nicht die Hände schmutzig zu machen.

Selbst aus den fachkundigen Reihen der Jobcenter wurde der wesensverändernde Eingriff in die Architektur der Arbeitsgelegenheiten mit klaren Worten kritisiert.

Bei der öffentlichen Anhörung von Sachverständigen im Bundestag am 4. November 2024 zum Entwurf eines Gesetzes zur Modernisierung der Arbeitslosenversicherung und Arbeitsförderung (SGB-III-Modernisierungsgesetz)3 hat Moritz Duncker für die Jobcenterpersonalräte eine Stellungnahme abgegeben (vgl. Ausschussdrucksache 20(11)546 vom 31. Oktober 2024). Darin heißt es zum Punkt „Sonstiges (§ 16d SGB II)“:

»Gemäß Weisung der Bundesagentur für Arbeit in Abstimmung mit dem Bundesministerium für Arbeit und Soziales können Arbeitsgelegenheiten seit 21.10.2024 nunmehr untergesetzlich als „Sanktionsinstrument“ gegenüber Leistungsberechtigten angewandt werden, welche sich der Kooperation entziehen. Eine solche Regelung erachten wir im Rahmen einer untergesetzlichen Weisung grundsätzlich als fragwürdig. Wir kritisieren dies aber auch rein praktisch als Entwertung eines an sich zielführenden Instruments. Arbeitsgelegenheiten sind zur Heranführung arbeitsmarktferner Leistungsberechtigter mit Vermittlungshemmnissen an den Arbeitsmarkt sehr wertvoll. Vor dem Hintergrund nicht auskömmlicher Mittel im Eingliederungstitel werden diese Maßnahmen vielerorts zurückgefahren. Diese nun vorrangig für wenige unkooperative Leistungsberechtigte vorzusehen und sie damit denjenigen zu entziehen, die darauf dringend angewiesen sind und sich gerne in den Arbeitsmarkt und die Gesellschaft integrieren möchten, ist schlicht verantwortungslos.«

Mehr muss man dazu wirklich nicht sagen.

Und dann ist da noch die höherwertige, weil auf eine sozialversicherungspflichtige Beschäftigung abstellende Förderung der „Teilhabe am Arbeitsmarkt“ nach § 16 i SGB II

Die Einführung der „Teilhabe am Arbeitsmarkt“-Förderung, die erst 2019 gelang, ist deshalb von so fundamentaler Bedeutung, weil sie mit einigen „Lebenslügen“ der öffentlich geförderten Beschäftigung4 gebrochen hat. Dabei geht es vor allem um die Zusätzlichkeit und die Wettbewerbsneutralität sowie um den Tatbestand, dass man auch über einen längeren Zeitraum als nur ein paar Monate ein „normales“ Beschäftigungsverhältnis fördern kann. Hinzu kam der im sogenannten „Passiv-Aktiv-Transfer“ (PAT) wenn auch unvollständig realisierte Grundgedanke einer Umwidmung von bislang rein „passiven“ Transferleistungen wie dem Arbeitslosengeld II bzw. Bürgergeld und der Kosten für die Unterkunft in eine „aktive“ Leistung im Sinne einer Lohnkostensubventionierung des nunmehr Beschäftigten.

➔ Das Institut für Arbeitsmarkt- und Berufsforschung (IAB) der Bundesagentur für Arbeit beschreibt die Bedeutung dessen, was mit dem Instrument „Teilhabe am Arbeitsmarkt“ verbunden ist, so: »Seit der Einführung der Grundsicherung für Arbeitsuchende (Zweites Sozialgesetzbuch, SGB II) im Jahr 2005 wird in Politik und Wissenschaft kontrovers diskutiert, wie Leistungsberechtigte, die fatisch vom Arbeitsmarkt ausgeschlossen sind, im Rahmen der Grundsicherung adäquat unterstützt werden können. Im Grunde ebenso lange und keineswegs weniger kontrovers wird in diesem Zusammenhang auch über Sinn und Zweck eines Sozialen Arbeitsmarktes debattiert. Dessen Kernidee ist schnell umrissen: Dort, wo mit Beratung, Vermittlung und anderweitigen Fördermaß-nahmen keine nennenswerten Erfolge bei der Arbeitsmarktintegration erzielt werden können, soll den Leistungsberechtigten der Zugang zur Erwerbsarbeit und den darüber vermittelten sozialen Teilhabemöglichkeiten mit Hilfe einer öffentlich geförderten Beschäftigung ermöglicht werden.

In der Vergangenheit gab es immer wieder Versuche, einen solchen Ansatz im SGB II zu verankern. Bislang konnte sich jedoch keiner davon dauerhaft etablieren. Mit dem Teilhabechancengesetz hatte die Große Koalition einen weiteren Anlauf unternommen und zum Jahresbeginn 2019 zwei neue Instrumente geschaffen, die jeweils hohe Lohnkostenzuschüsse für Arbeitgeber vorsehen, die Langzeitarbeitslose beziehungsweise sehr arbeitsmarktferne Personen einstellen. Neben der Förderung der „Eingliederung von Langzeitarbeitslosen“ (§ 16e SGB II), die sich an den im SGB III existierenden Eingliederungszuschuss anlehnt, handelt es sich um das Instrument „Teilhabe am Arbeitsmarkt“ (§ 16i SGB II), das in seiner Grundausrichtung der Idee eines Sozialen Arbeitsmarktes sehr nahekommt.«

Das IAB hat das neue Instrumentarium seit der Einführung mit einer groß angelegten Evaluierung begleitet, die mit zahlreichen differenzierten Befunden zu einer insgesamt positiven Bewertung kommt. Alle Beiträge aus dieser Evaluierungsforschung, die im IAB-Forum veröffentlicht wurden, findet man auf dieser Seite: „Eingliederung von Langzeitarbeitslosen und Teilhabe am Arbeitsmarkt“.

Man muss darauf hinweisen, dass sich diese Lohnkostenzuschuss-Regelung ebenfalls nicht an alle Arbeitslosen richtet, vor allem nicht an solche mit keinen oder nur geringen Einschränkungen, sondern es geht hier ebenfalls um eine Förderoption „ganz unten“ – um Personen, die in der Regel innerhalb der letzten sieben Jahre sechs Jahre Leistungen bezogen haben. Schaut man in die Fachlichen Weisungen zu § 16i SGB II der Bundesagentur für Arbeit, dann wird das gleich am Anfang bei der Beschreibung von Ziel und Zielgruppe des Instruments deutlich erkennbar:

»§ 16i SGB II richtet sich an sehr arbeitsmarktferne erwerbsfähige Leistungsberechtigte (ELB), die bisher nicht nachhaltig auf dem allgemeinen Arbeitsmarkt integriert werden konnten. Vorrangiges Ziel ist die Eröffnung von Teilhabechancen. Darüber hinaus soll die öffentlich geförderte Beschäftigung so angelegt sein, dass die Beschäftigungsfähigkeit verbessert und mittel- bis langfristig Übergänge in eine ungeförderte Beschäftigung auf dem allgemeinen Arbeitsmarkt ermöglicht werden. Der Zielgruppe sollen längerfristige teilhabeorientierte Beschäftigungsperspektiven eröffnet werden.« (Hervorhebungen nicht im Original).

Schaut man sich nun die Entwicklung der Eintritte wie auch der durchschnittlichen Bestandszahlen an, dann zeigt sich auch hier – ein Trauerspiel.

Fußnoten

- Die ganzheitliche Betreuung nach § 16k SGB II ist ein neues Instrument zur Unterstützung erwerbsfähiger Leistungsberechtigter, das mit Inkrafttreten des Bürgergeldgesetzes am 1. Juli 2023 eingeführt wurde. Als Zielgruppe der „ganzheitlichen Betreuung“ wird in den Fachlichen Weisungen zu § 16k SGB II der Bundesagentur für Arbeit (Stand: 25.05.2023) benannt: »Gefördert werden können ELB, die aufgrund ihrer besonderen Problemlagen Schwierigkeiten haben, Arbeit oder Ausbildung aufzunehmen und in ihrer Beschäftigungsfähigkeit beeinträchtigt sind«. Und was soll diese „ganzheitliche Betreuung“ erreichen? »Ziel der ganzheitlichen Betreuung ist der Aufbau (und in der Folge die Stabilisierung) der Beschäftigungsfähigkeit von erwerbsfähigen Leistungsberechtigten (ELB) … Ganzheitliche Betreuung im Sinne des § 16k SGB II bedeutet, dass an besonderen, individuellen Problemlagen gearbeitet wird, die sich auf die Beschäftigungsfähigkeit auswirken. Die/Der Coach/in hat dabei keine Fall-, sondern die Umsetzungsverantwortung für ausgewählte Aktivitäten. Er/sie nimmt dabei die Person und ihre jeweilige Lebenssituation insgesamt in den Blick und betrachtet nicht nur arbeitsmarktrelevante Inhalte, sondern auch soziale und strukturelle Aspekte. Die ganzheitliche Betreuung umfasst nach diesem Verständnis sowohl beratende als auch begleitende Aufgaben, welche sich auch auf das häusliche und sozialräumliche Umfeld der ELB beziehen können. Insbesondere steht der/die Coach/in den betreffenden ELB aktiv und auch aufsuchend zur Seite und stärkt sie darin, ihre Lebenssituation selbst zu verbessern.« Interessant ist auch die Tatsache, dass dieser Ansatz explizit aus dem Sanktionsregime der Jobcenter herausgenommen wurde – dazu aus den Fachlichen Weisungen der BA: »Die Teilnahme an der ganzheitlichen Betreuung ist freiwillig und wird der/dem ELB ohne Verweis auf etwaige Rechtsfolgen bei Ablehnung, Nichtantritt oder Abbruch der Maßnahme angeboten. § 31 Abs. 1 S. 1 Nr. 3 SGB II findet nach § 16k Absatz 4 SGB II keine Anwendung. Die Schaffung eines Vertrauensverhältnisses ist eine wesentliche Grundlage für die Förderung nach § 16k SGB II. Die/der ELB kann die Maßnahme ablehnen und die Maßnahme jeder Zeit abbrechen. Aus einer Ablehnung oder einem Abbruch dürfen dieser/diesem keine Nachteile entstehen.«

Vgl. als Beispiel für die Umsetzung dieses zeitintensiven und mühsamen Ansatzes am Beispiel der Arbeit eines kommunalen Jobcenters (Offenbach am Main) den Beitrag von Régine Bozon, Charlotte Buri (2025): Erste Erfahrungen mit ganzheitlicher Betreuung nach § 16k SGB II, in: Archiv für Wissenschaft und Praxis der sozialen Arbeit, Heft 1/2025, S. 48-54. Die beiden Mitarbeiterinnen des Jobcenters berichten über erste Erfahrungen aus der Arbeit mit Familien aus Rumänien und Bulgarien in Offenbach am Main. ↩︎ - Dass es hier um eine schrittweise Heranführung geht, kann man auch den Fachlichen Weisungen der BA zu den Arbeitsgelegenheiten entnehmen. Dort wird mit Blick auf die Frage, wann denn ein Einsatz von AGH empfohlen werden kann, ausgeführt: AGH bieten sich an bei den Handlungsstrategien „Heranführen an das Arbeitsleben (Tagesstruktur herstellen)“ sowie „Arbeits- und Sozialverhalten stärken“ (außerdem werden noch genannt „Perspektiven verändern“ sowie „Individuelle Wettbewerbsnachteile ausgleichen“. ↩︎

- Zum „SGB-III-Modernisierungsgesetz“: »Dieses Gesetzgebungsverfahren konnte in der 20. Wahl- und Legislaturperiode (26. Oktober 2021 bis 25. März 2025) nicht abgeschlossen werden. Der Gesetzentwurf ist nicht rechtskräftig geworden (sachliche Diskontinuität). Ob und mit welchem Inhalt eine entsprechende Initiative in der laufenden 21. Legislaturperiode erneut eingebracht wird, ist derzeit offen«, so eine Mitteilung des Bundesministeriums für Arbeit und Soziales (BMAS). Ein Referentenentwurf wurde am 5. Juli 2024 vorgelegt, der Regierungsentwurf wurde am 16. August 2024 vom Kabinett verabschiedet. Der Gesetzentwurf ist dann Opfer des vorzeitigen Auseinanderbrechens der Ampel-Koalition geworden. ↩︎

- Die Diskussion über diese „Lebenslügen“ der öffentlich geförderten Beschäftigung ist jahrzentealt. Für die historisch Interessierten sei hier beispielsweise auf diese Veröffentlichung aus dem Jahr 2010 verwiesen: Sell, S. (2010): Die öffentlich geförderte Beschäftigung vom Kopf auf die Füße stellen. Ein Vorschlag für die pragmatische Neuordnung eines wichtigen Teilbereichs der Arbeitsmarktpolitik. Remagener Beiträge zur Sozialpolitik 10-2010, Remagen 2010. ↩︎