Das kann man sicher festhalten: Noch nie haben sich so viele Menschen mit statistischen Kennzahlen befasst wie in den zurückliegenden Wochen, seitdem die Corona-Pandemie über uns gekommen ist. Wie gebannt haben wir alle auf Zahlengebilde und Abbildungen gestarrt, was ansonsten wenn überhaupt, dann einigen wenigen Wissenschaftlern und Fachexperten vorbehalten war. Die tagtäglich verkündeten Fallzahlen wurden aufmerksam registriert – auch vor dem Hintergrund der Bilder, die uns zu der gleichen Zeit aus Italien erreichten, unfassbare Bilder völlig überlasteter Krankenhäuser und unzähliger Särge, die in Kirchen gestapelt oder von Militär-Lastwagen abtransportiert wurden.

Die Annahme ist durchaus plausibel, dass auch und gerade diese Bilder aus der täglichen Dauer-Berichterstattung zum einen die (anfangs) hohe Akzeptanz für die dann erfolgten massiven Einschränkungen des individuellen und gesellschaftlichen Lebens („Shutdown“, „Lockdown“) hervorgerufen haben – zugleich wurde der ganzen Apparat des deutschen Krankenhaussystems mit Blick auf eine Vorbereitung auf eine von vielen als Schreckensszenario in den Raum gestellte große Welle an COVID-19-Patienten in Bewegung gesetzt. Sogenannte planbare Operationen wurden nicht mehr durchgeführt und alles dem Ziel, ähnliche Überlastungskatastrophen wie in Bergamo oder dem französischen Elsass zu vermeiden, was bislang auch sehr gut funktioniert hat.

Aber was sagen solche Zahlen wie die der Neuinfektionen eigentlich aus? Erst einmal nur, wie viele derjenigen, die getestet wurden, einen positiven Befund bekommen haben. Und schon öffnet sich ein ganzer Reigen an notwendigen Differenzierungen: Wenn jemand positiv getestet wurde, bedeutet das nicht auch zwangsläufig, dass dieser Mensch auch erkrankt ist oder noch erkranken, geschweige denn ein Behandlungsfall für das Krankenhaus werden wird. Außerdem stellt sich natürlich sofort die Frage, wer denn eigentlich getestet wurde – und wer nicht? Also wie eng oder weit ist die Auswahl der Getesten? Zugespitzt formuliert: Wenn kaum getestet wird, hat man auch wenig Neuinfizierte. Nun könnte man sagen, dass das spätestens dann auffällt, wenn die Betroffenen in die Klinik kommen (müssen). Aber was, wenn es – wie viele? – Infizierte gibt, bei denen die Infektion zu einem nur milden oder gar einem symptomfreien Verlauf führt? Das wiederum wäre wichtig zu wissen, um ein- und abschätzen zu können, in welchem Ausmaß aus den Infektionen auch behandlungsbedürftige Fälle werden.

Relativ schnell entwickelte sich eine Debatte über die „Dunkelziffer“ bei den Infektionen. Wenn man diese Diskussionen nachzuvollziehen versucht, dann wird man schon gehörig unsicher werden, was die Qualität und Aussagefähigkeit der Daten angeht, mit denen wir es in den vergangenen Wochen zu tun hatten und immer noch haben.

Und dann wurden wir auf einmal mit dem „R-Wert“ konfrontiert. Hier geht es um die Ansteckungsrate. Der Wert gibt an, wie viele weitere Menschen ein Infizierter im Schnitt ansteckt. Und sehr schnell haben die meisten Beobachter verstanden, dass es schlecht ist, wenn der R-Wert größer 1 ist, weil dann ein Infizierter mehrere andere Menschen anstecken kann – und umgekehrt ist ein Wert möglichst deutlich unter 1 besonders hilfreich, weil man die Ausbreitung der Infektionskrankheit im Griff behalten kann.

Und gerade erst hatten wir uns an die Reproduktionszahl R als Maßzahl gewöhnt hatten (vgl. dazu beispielsweise Die Zahl, auf die alle schauen), da wurden erneut Veränderungen vorgenommen, die einerseits plausibel begründet sind, andererseits aber auch Zweifel an der Aussagefähigkeit des Wertes genährt haben. Die Argumentation des Robert Koch-Instituts (RKI): Da sich das Infektionsniveau mit dem Coronavirus in Deutschland einem Plateau annähere, kann die Ansteckungsrate auch künftig um den Wert von eins liegen. Bei geringen Fallzahlen veränderten einzelne Ausbrüche wie an Schlachthöfen die Ansteckungsrate schnell. Das Institut will deshalb künftig auch eine Ansteckungsrate veröffentlichen, die einen längeren Zeitraum berücksichtigt – den sogenannten stabilen oder geglätteten R-Wert. Was ist das denn nun? Um Schwankungen aufgrund von regionalen oder gar lokalen Ausbrüchen besser auszugleichen, hatte das RKI bekannt gegeben, künftig einen sogenannten geglätteten R-Wert mitteilen, aus dem einzelne Corona-Hochburgen herausgerechnet werden.

Dieser kurze Ausflug in einige diskussionsbedürftige Ausformungen der Zahlenhuberei mag Skepsis, vielleicht sogar Ablehnung produzieren, denn immerhin wurden massivste Eingriffe in das gesellschaftliche Leben mit dem Bezug auf diese Zahlen legitimiert. Die Irritationen sind erheblich gewachsen und das auch bei anderen Indikatoren für den Bedrohungscharakter der Pandemie, beispielsweise hinsichtlich der durch Corona bedingten Todesfälle. Und nicht wenige waren und sind völlig verunsichert angesichts stark voneinander abweichender Sterblichkeitswerte „durch Corona“ in einzelnen Ländern.

Dabei sind die tatsächlichen Sterbefälle anders als die teilweise auf zahlreichen Annahmen und Schätzungen basierenden Kennzahlen ein „harter Indikator“ für die tödlichen Folgewirkungen der Pandemie (aber nicht für andere, mögliche Folgen, wie beispielsweise lebenslange Schäden, die auch nach einer „Genesung“ als Folgeschäden eintreten könnten).

Wie sieht die Entwicklung der Sterblichkeit im Vergleich aus? Gibt es eine coronabedingte Übersterblichkeit?

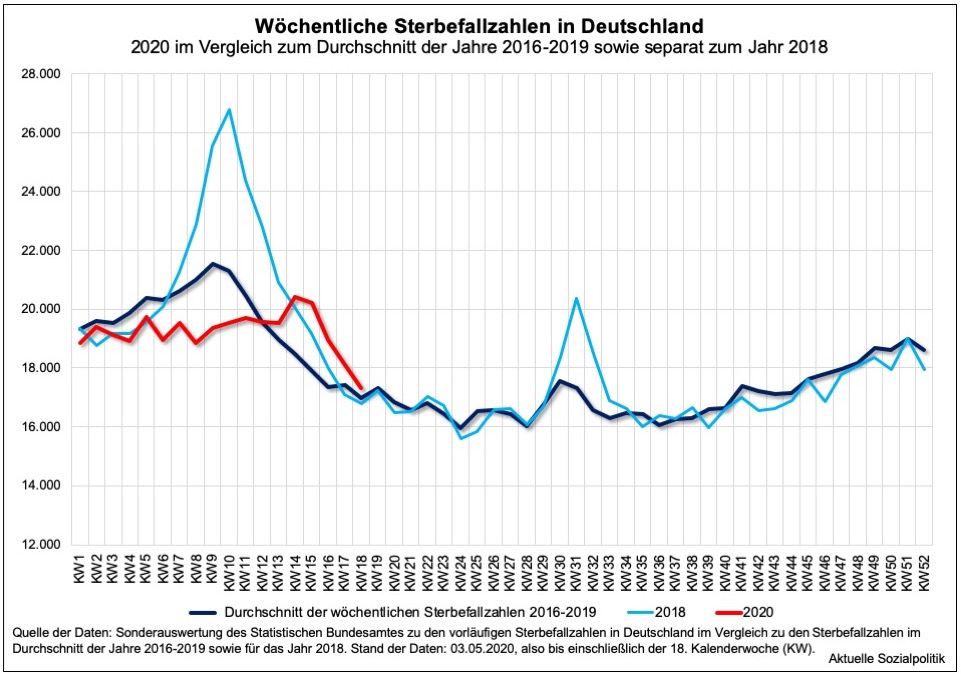

Das Statistische Bundesamt – und auch die statistischen Ämter anderer Länder – haben zwischenzeitlich laufend aktualisierte Sonderauswertungen veröffentlichtet, die es möglich machen, einen Blick auf die tatsächliche Sterblichkeitsentwicklung zu werden. Schauen wir uns die Entwicklung für Deutschland einmal genauer an:

Man erkennt zum einen, dass es tatsächlich seit Ende März mehr Sterbefälle gegeben hat als im Durchschnitt der Jahre 2016 bis 2019. Man erkennt aber auch, deshalb wurde das Jahr auch explizit gesondert dargestellt, dass in 2018 durch die damalige Grippewelle weitaus mehr Menschen zu Tode gekommen sind als das, was wir bislang in diesen Corona-Zeiten gesehen haben.

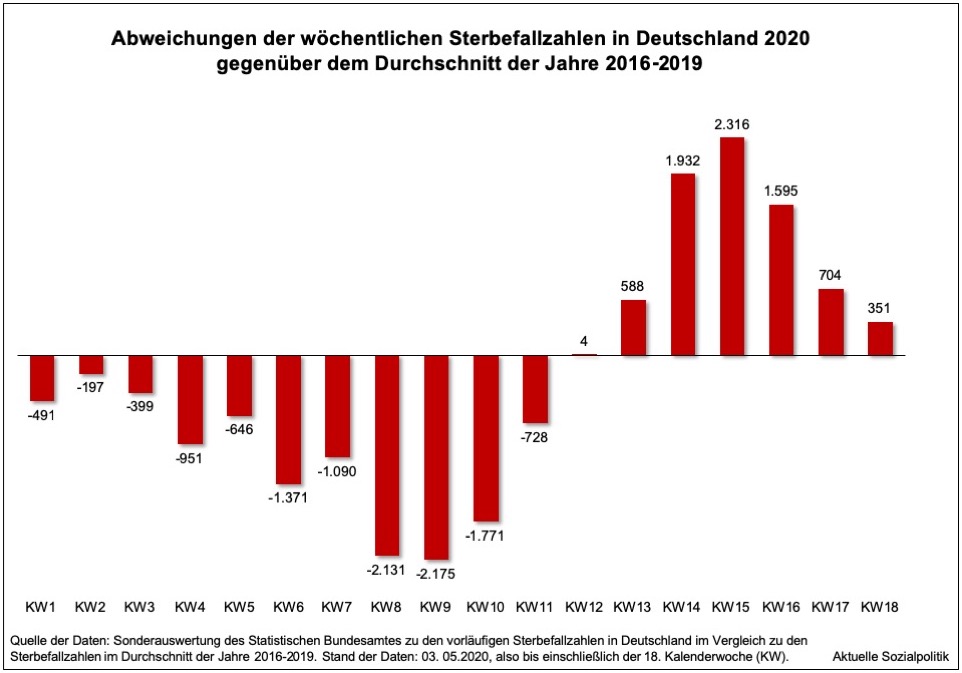

Hier die Abweichungen der ersten Kalenderwochen des Jahres 2020 in Absolutzahlen:

Nun kann man durchaus berechtigt den Einwand vortragen, dass die Übersterblichkeit ab der 13. Kalenderwoche nicht automatisch kausal verknüpft sein muss mit der COVID-19-Pandemie. Es könnte sich ja auch um andere Todesfälle handeln.

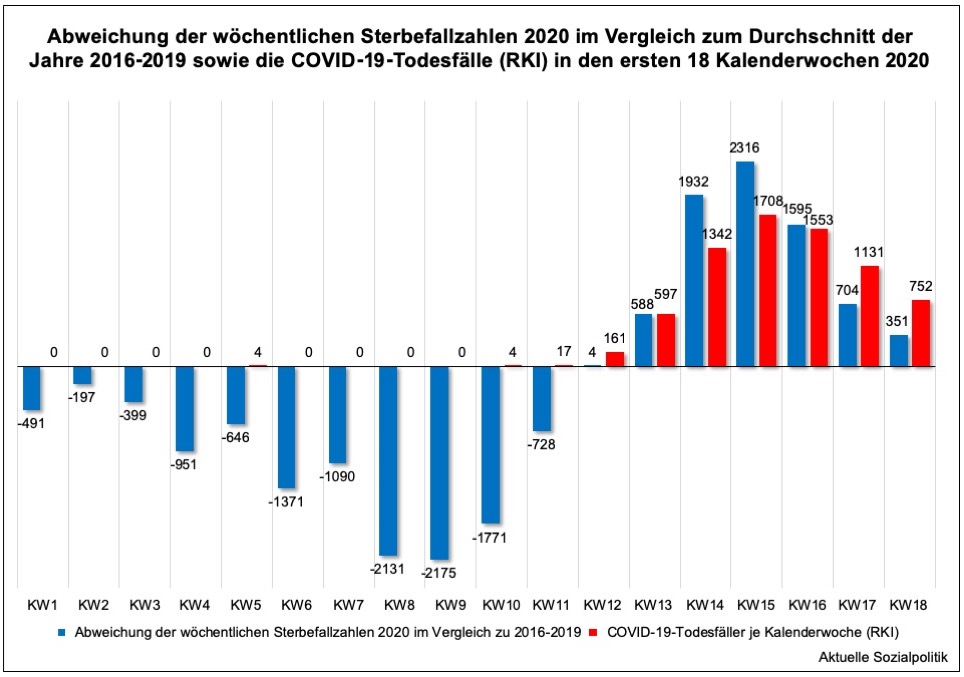

Also werfen wir einen Blick auf die vom RKI ausgewiesenen COVID-19-Todesfälle und setzen die ein in die vorhandene Zeitreihe:

Das Bild, das sich hier ergibt, ist zumindest ein starker Hinweis auf eine durch Corona bedingte Übersterblichkeit in Deutschland, die allerdings wieder auf dem absteigenden Ast ist, wie es derzeit aussieht.

Und im europäischen Vergleich kann man zu dem Ergebnis kommen, dass Deutschland „Glück“ gehabt hat – oder aber andere (zu diskutierende) Faktoren eine Rolle gespielt haben bei der Tatsache, dass wir eine weit unterdurchschnittliche Übersterblichkeit haben als andere Länder:

Das sind schon ganz erhebliche Unterschiede zwischen den Ländern.