Wenn in dieser Zeit über „Hartz IV“, also die Grundsicherung nach SGB II diskutiert wird, dann drehen sich fast alle Beiträge um den „Regelsatz“ dieser Sozialhilfeleistung, also die derzeit 424 Euro pro Monat, die ein alleinstehender Erwachsener für die Sicherstellung des soziokulturellen Existenzminimums bekommt. Dann wird heftig gestritten, ob das nun „zu wenig“ sei, wie viele Betroffene und auch kritische Experten beklagen, um halbwegs über die Runden kommen zu können – oder eher „zu viel“, wie vor allem diejenigen behaupten, die den Blick auf den großen Niedriglohnsektor gerichtet haben, wo Millionen Arbeitnehmer teilweise Einkommen für harte und lange Arbeit bekommen, die aber nur an oder wenig über dem liegen, was an Leistungen an Hartz IV-Bezieher ausgereicht wird, so dass hier die Gefahr von „Anreizproblemen“ gesehen wird.

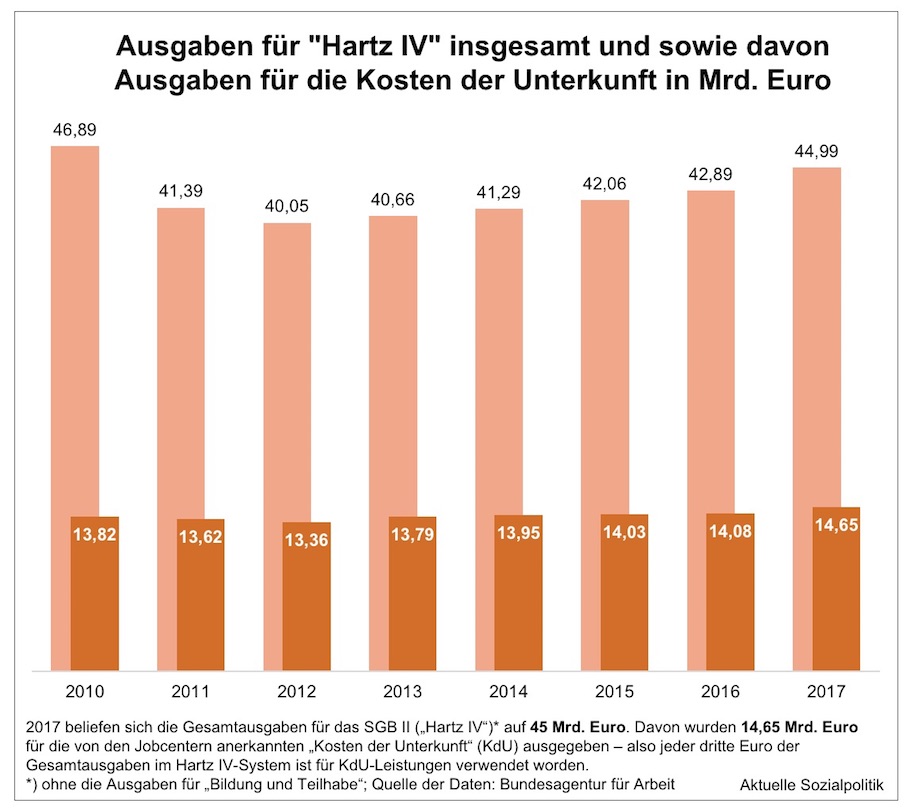

Aber da gibt es noch eine zweite große Säule der Leistungen im Grundsicherungssystem – die von ebenfalls existenzieller Bedeutung ist: die „Kosten der Unterkunft und Heizung“ (KdU). Dazu der § 22 SGB II: »Bedarfe für Unterkunft und Heizung werden in Höhe der tatsächlichen Aufwendungen anerkannt, soweit diese angemessen sind.« Das liest sich einfacher, als es in der Praxis daherkommt, denn der Teufel steckt in dem unbestimmten Rechtsbegriff „angemessen“. Um die Frage, wann Kosten für eine Wohnung und die Heizung derselben (nicht mehr) angemessen sind, kreisen seit Jahren intensive Debatten und zahlreiche Widersprüche und Klagen vor den Sozialgerichten beziehen sich auf diesen Bereich des Hartz IV-Systems. Und wir sprechen hier über eine richtig große Nummer. So liegen die Ausgaben der Jobcenter für die Kosten der Unterkunft bei deutlich über 14 Milliarden Euro pro Jahr.

In der Praxis muss dann das „Angemessene“ konkretisiert und rechtlich überprüfbar bestimmt werden. In Form von konkreten Wohnungsgrößen und Mietkostenhöhen, die „noch“ oder eben „nicht mehr“ als angemessen definiert werden. Dazu beispielsweise der Beitrag Die angemessenen „Kosten der Unterkunft und Heizung“ im Hartz IV-System: Wenn ein unbestimmter Rechtsbegriff mit elementaren Folgen von der einen Seite bestimmt werden soll vom 16. Februar 2018.

Und erst vor kurzem hat es durch die Rechtsprechung des Bundessozialgerichts (BSG) erneut Turbulenzen im System gegeben: Die Jobcenter und die „angemessenen“ Kosten der Unterkunft. Hoffnung auf höhere Zuschüsse durch neue Entscheidungen des Bundessozialgerichts, so ist der Beitrag dazu vom 1. Februar 2019 überschrieben worden. Die obersten Sozialrichter in Kassel haben festgestellt, dass die Berechnungsgrundlagen, die von einigen Jobcentern angewendet werden, um die Zuschüsse für Hartz-IV-Empfänger festzulegen, nicht zulässig seien. Denn bislang können die zuständigen Landkreise ausgehend von Durchschnittsmieten in der Region teils selbst berechnen, was sie als „angemessenes“ Niveau zugrunde legen. Aber die Kreise müssen ihr Vorgehen bei der Berechnung gut begründen, wenn sie unter den Richtwerten liegen, die sich aus dem Wohngeldgesetz ergeben, so das BSG. Das war bei den beklagten Jobcentern nicht der Fall. Die soggenanten „schlüssigen Konzepte“ im Kreis Segeberg (Schleswig-Holstein) sowie im Salzlandkreis, Bördekreis und Landkreis Harz (Sachsen-Anhalt) wurden vom BSG nach teils sieben Jahren ausgeübter Praxis für rechtswidrig erklärt. Urheber dieser „schlüssigen Konzepte“ war in jedem Fall die Hamburger Firma „Analyse & Konzepte“.

Der Vorbehalt der „Angemessenheit“ dazu führt, dass viele Hartz IV-Empfänger aus ihren sowieso schon mehr als knapp kalkulierten Regelleistungen einen dreistelligen Millionen-Betrag abzweigen mussten zur Finanzierung der von den Jobcentern nicht übernommenen Unterkunftskosten. Von Januar bis Dezember 2017 summierte sich die Lücke zwischen den anerkannten und den tatsächlichen Kosten der Unterkunft aller in Deutschland lebenden Hartz-IV-Empfänger auf knapp 627 Millionen Euro. Verglichen mit dem Vorjahr ist die Unterdeckung der tatsächlichen Wohnkosten um rund 25 Millionen Euro gestiegen, obwohl insgesamt weniger Haushalte Hartz IV bezogen.

Das führt dann zu solchen Meldungen: »Der Berliner Mietenwahnsinn trifft jetzt auch das Job-Center. Die Wohnkosten von über 85 000 Hartz-IV-Haushalten sind so hoch, dass sie vom Amt nicht mehr komplett übernommen werden können – trotz erhöhter Mietzuschüsse. Im vergangenen Jahr wurden die höheren Beiträge eingeführt. Dadurch werden zwei Drittel der 246 000 Wohnungen von Hartz-IV-Beziehern komplett vom Jobcenter übernommen. 85 180 Haushalte müssen aber Geld aus eigener Tasche drauflegen,« berichtet die BILD-Zeitung am 8. Mai 2019 aus der Hauptstadt. 35,3 Prozent der Berliner Hartz-IV-Haushalte müssen also einen Teil ihres regulären Hartz-IV-Satzes für die Miete aufbringen. Im Durchschnitt zahlen sie 135 Euro aus eigener Kasse drauf. Nur in der Stadt Berlin zahlen die Jobcenter für Miete und Heizkosten etwa 1,5 Milliarden Euro pro Jahr.

Im Jahr 2017 mussten 588.000 leistungsberechtigte Haushalte, knapp jeder Fünfte, im Schnitt 80 Euro pro Monat für die Miete zuzahlen, kann man dieser Antwort der Bundesregierung auf die Anfrage „Lücke bei den Wohnkosten im Arbeitslosengeld II“ (Bundestags-Drucksache 19/3073 vom 29.06.2018) entnehmen. Das entspricht einem Anteil von 18 Prozent aller Bedarfsgemeinschaften im Transferleistungsbezug.

Man kann sich gut vorstellen, dass das „Sandwich-Problem“ vieler Hartz IV-Empfängern in diesen Zeiten eines expandierenden Mangels an halbwegs bezahlbaren Wohnraum in vielen Gegenden zunimmt: Zum einen sind die seitens der Jobcenter übernahmefähigen Kosten gedeckelt (und das oftmals unrealistisch niedrig im Kontext der lokalen Wohnungsmärkte), zum anderen aber läuft der Hinweis, durch einen Umzug in eine billigere Bleibe die Kosten wieder voll erstattet zu bekommen, angesichts des eklatanten Mangels auf der Angebotsseite in diesem Segment des Wohnungsmarktes ins Nirwana.

Bereits Ende des vergangenen Jahres hatte die Bundestagsfraktion der Linken diesen Antrag im Bundestag eingebracht: „Wohnkostenlücke schließen – Kosten der Unterkunft existenzsichernd gestalten“ (Bundestags-Drucksache 19/6526 vom 14.12.2018). Die Konzepte vor Ort sollten statt Obergrenzen nur Richtwerte enthalten, um im Einzelfall entscheiden und Wohnungslosigkeit verhindern zu können. Heizkosten seien grundsätzlich vollständig zu übernehmen, solange nicht zweifelsfrei unwirtschaftliches Verhalten nachgewiesen wurde.

Und auch eine andere Oppositionspartei ist auch mit dabei, wenn auch mit einer anderen Ausrichtung: „Rechtssicherheit für die Kommunen und Jobcenter – Berechnung der Kosten der Unterkunft in der Grundsicherung vereinfachen“, so ist ein Antrag der Bundestagsfraktion der FDP überschrieben (Bundestags-Drucksache 19/7030 vom 15.01.2019). Die Liberalen fordern unter anderem eine stärkere Pauschalierung von Leistungen der Unterkunft und Heizung, die aber besonderen Einzelfällen dennoch gerecht werden soll. Außerdem sollen die Kommunen mehr Rechtssicherheit bei der Berechnung der Kostenobergrenzen erhalten, indem unbestimmte Rechtsbegriffe wie „angemessen“ vermieden oder klar definiert werden.

Die Problemdiagnose der FDP geht so: »Laut der Rechtsprechung des Bundessozialgerichts (beispielsweise Urteil vom 18.06.2008 – B 14/7b AS 44/06 R, B 14-7b AS 44/06 R) müssen die Unterkunftsbedarfe der Leistungsbezieherinnen und Leistungsbezieher in einem transparenten und sachgerechten Verfahren berechnet werden. Bei der Berechnung dieser Bedarfe muss daher ein schlüssiges Konzept angewandt werden. Eine Berechnung, die allen Vorgaben des Bundessozialgerichts und der Landessozialgerichte vollumfänglich entspricht, ist bei der geltenden Rechtslage allerdings mit einem erheblichen bürokratischen Aufwand verbunden, der in den Jobcentern viele Ressourcen bindet. In vielen Fällen führten Gerichtsurteile zur Ablehnung der durch die jeweilige Kommune gewählten Berechnungsmethode, so dass eine erneute Berechnung durchgeführt werden musste. Mittlerweile existieren zwar auch professionelle Anbieter, die diese Berechnung für die Kommunen anbieten, jedoch scheint auch die Expertise dieser Anbieter nicht immer ein rechtssicheres Berechnungsverfahren zu garantieren.«

Am 18. März 2019 gab es dann zu den beiden Anträgen eine öffentliche Anhörung im Ausschuss für Arbeit und Soziales des Deutschen Bundestages (vgl. dazu auch die Zusammenstellung der schriftlichen Stellungnahmen der Sachverständigen). Zu der Anhörung kann man dem Bericht Vorschläge zur Neuberechnung der Unterkunftskosten umstritten entnehmen: »Den FDP-Vorschlag einer Pauschalierung kritisieren einige Experten: So verweist das Institut für Wohnen und Umwelt darauf, eine pauschalierte Leistung müsse so hoch angesetzt werden, dass zu Neuvertragsmietniveau Unterkünfte in ausreichendem Maße anmietbar seien. Die Pauschale könne daher nicht niedriger sein als die derzeitigen Angemessenheitsgrenzen. Peter Becker, Vorsitzender Richter am Bundessozialgericht in Kassel, betont, Pauschalierungen und Einzelfallregelungen seien schon heute möglich. Von daher sei nicht zu erkennen, wie die FDP-Vorschläge zu einer einfacheren Handhabung führen können … Der Deutsche Gewerkschaftsbund (DGB) lehnt eine Pauschalierung von Wohnkosten ebenfalls ab. Diese seien nur für standardisierbare Ausgabenposten, die für alle Haushalte etwa in gleicher Höhe anfallen, sinnvoll.«

Kritisch äußerten sich einige Experten zum Vorschlag der Linken, die gesamten Unterkunftskosten schrittweise aus dem Bundeshaushalt zu finanzieren. Dies sei „ambivalent“, so der DGB. Einerseits würden die Kommunen spürbar entlastet, andererseits bestehe die Gefahr, dass das Engagement der Kommunen bei der Betreuung von Leistungsberechtigten nachlassen könnte.

Gibt es Beispiele für konkrete Handlungsempfehlungen, die von den Sachverständigen bei der Anhörung präsentiert werden? Einer der geladenen Sachverständigen war der Stadtsoziologe Andrej Holm, der in seiner Stellungnahme (S. 38 ff.) den Finger auf die bestehende Operationalisierung der „Angemessenheitsgrenze“ gelegt hat: »Die Bemessungsgrenzen der Kosten der Unterkunft und der Heizung verkehren den Begriff einer „angemessenen“ Wohnversorgung von einem Mindestgrad der alle Haushalten zustehenden Versorgungsleistung in Obergrenzen hinsichtlich der Wohnflächen und Kosten. Eine Beschränkung der Wohnflächen bei der Festlegung der Angemessenheit ist dabei weitgehende realitätsfremd, da fast alle (Großstädten) von einer massive Diskrepanz der Haushalts- und Wohnungsgrößenstrukturen geprägt sind.«

Er verdeutlicht die angesprochene Diskrepanz mit diesem Zahlenbeispiel: »Eine Auswertung der Mikrozensusdaten zeigt, dass in den 77 Großstädten (mit mehr als 100.000 Einwohner/innen) den über 6,7 Mio. Einpersonenhaushalten (49,6 Prozent) nur etwa 2,4 Mio. Kleinwohnungen mit unter 45 m² (18,2 Prozent) zur Verfügung stehen. In der Konsequenz müssen sich selbst bei einer bedarfsgerechten Verteilung Alleinlebende in Wohnungsbeständen mit Wohnflächen bis zu 75 m² versorgen.« Daraus leitet er folgende Forderung ab:

➔ Flächendeckend auf Flächenbegrenzungen verzichten: »Eine Orientierung an allgemeingültigen Flächen- und Wohnkostenbegrenzungen ist daher realitätsfern, solange die entsprechenden Wohnungen nicht tatsächlich verfügbar sind. Insbesondere bei älteren Alleinlebenden, die nach dem Auszug der Familie und dem Tod des Partners oder der Partnerin in „zu großen“ Wohnungen leben, sind die tatsächlichen Wohnungsgrößen – und die damit verbundene Wohnkosten – anzuerkennen, wenn keine der persönlichen Lage zumutbare und tatsächlich verfügbare Alternative nachgewiesen werden kann.«

➔ Moratorium der Kostensenkungsaufforderungen in Städten mit angespannten Wohnungsmärkten: Unter den Bedingungen von dynamisch steigenden Mieten in vielen Groß- und Universitätsstädten müssen die Orientierungswerte der Bemessungsgrenzen die Angebotsmieten stärker berücksichtigen, als dies in den meisten Berechnungsverordnungen zurzeit geschieht. Am Beispiel der fünf größten deutschen Städten zeigt sich, wie stark sich die Entwicklung der Neuvermietungsmieten von den Bestandmieten entkoppelt hat … Während die Bestandmieten durchschnittlich zwischen 2008 und 2018 um 15 Prozent angestiegen sind, war bei den aufgerufenen Neuvertragsangeboten ein durchschnittlicher Anstieg um 54 Prozent zu verzeichnen. Damit liegen die Neuvermietungsmieten um durchschnittlich 4,84 €/m² über den Bestandmieten. Wenn erfolgreiche Kostensenkungen durch Umzüge in andere Wohnungen für die meisten Bedarfsgemeinschaften unwahrscheinlich werden, muss das auch in der Anerkennungspraxis der Kommunen und Jobcenter berücksichtigt werden. In Städten, in denen keine oder nur wenige preiswerte Wohnungen verfügbar sind, hat die Übernahme der tatsächlichen Kosten für die Unterkunft und die Heizung so lange zu erfolgen, bis ein günstigeres Angebot für den konkrete Haushalte vorliegt und angeboten werden kann.«

➔ Berücksichtigung von Angebots- und Neuvertragsmieten: Eine praxistaugliche, für die Bedarfsgemeinschaften berechenbare und Rechtsstreit vermeidende Regelungen zur Übernahme der Kosten für Unterkunft und Heizung (KdU) setzt auf Regelungen, die sich an den tatsächlich verfügbaren Wohnungen orientieren und weitgehend auf Sanktionen verzichten. Bei der mindestens alle zwei Jahre zu erfolgenden Berechnung der Richtwerte für die Bemessungsgrenzen der Angemessenheit sind daher die Angebots- und Neuvertragsmieten zu berücksichtigen, weil auch Bedarfsgemeinschaften nicht vom Zugang zur Wohnungsversorgung ausgeschlossen werden dürfen. Insbesondere in Fällen von notwendigen Umzügen (Auszug aus überbelegten Wohnungen, Veränderungen der Familienverhältnisse, Wunsch nach der ersten elternunabhängigen Wohnung) sind die durchschnittlichen Neuvermietungsmieten der verfügbaren Wohnungsangebote maßgeblich für die Festlegung der Angemessenheit.

➔ Die Mietpreise von Substandardwohnungen sind zur Vermeidung von Segregation und Zwei-Klassen- Wohnen grundsätzlich bei der Berechnung der Richtwerte der Angemessenheit auszuschließen.

➔ Verzicht auf Kostensenkungsaufforderungen: Im ersten Jahr nach Eintritt in den Leistungsbezug sollte auf Kostensenkungsaufforderungen verzichtet werden, um eine Konzentration auf die Konsolidierung der Lebenssituation zu ermöglichen. Vergleichsstudien zeigen, dass gesicherte Wohnverhältnisse die beste Voraussetzung ist, um auch andere Schwierigkeiten der Lebenslage erfolgreich zu bewältigen. Auf Kostensenkungsaufforderungen zu verzichten ist darüber hinaus, bei allen Mietsteigerungen, die von den Bedarfsgemeinschaften nicht selbst zu verantworten sind und auf wohnungswirtschaftliche Anpassungen an den ortüblichen Standard zurückgehen. Insbesondere gilt dies bei einer Steigerung von Wohnkosten durch energetisches Sanierungen, bei Mietsteigerungen durch Anpassung an die ortsübliche Vergleichsmiete nach §558 BGB sowie bei Mietsteigerungen, die auf eine Anpassung der Bewilligungsmiete im geförderten Wohnungsbau zurückgehen.

Summa summarum: Die einzelnen Punkte verdeutlichen, auf welcher – für die Betroffenen und ihrer Lebenslage höchst relevanten – kleinteiligen Ebene man ansetzen könnte und müsste, um Druck rauszunehmen aus dem bestehenden System. Das kann partielle und sehr bedeutsame Erleichterungen zur Folge haben.

Aber das Grunddilemma bleibt bestehen. Es wurde am Anfang des Beitrags darauf hingewiesen, dass bereits heute und den vor Ort teilweise sehr restriktiven Obergrenzen weit mehr als 14 Milliarden Euro für die Kosten der Unterkunft von den Jobcentern gezahlt werden. Und die fließen an die Vermieter. Nun kann man sich vorstellen, wo ein doppelt strukturelles Problem liegt:

➔ Aus Sicht der Betroffenen und vor dem Hintergrund des sozialstaatlichen Anspruchs, das Existenzminimum sicherzustellen (zu dem Wohnen unzweifelhaft gehört), müsste man eigentlich die tatsächlich anfallenden Kosten der Unterkunft und Heizung übernehmen, wenn keine zumutbare und kostengünstigere Alternative vor Ort vorhanden ist. Das aber würde einen Anreiz setzen, dass die Vermieter mit ihren Preisen nach oben gehen, da ja kein „Budgetdeckel“ vorhanden wäre – es sei denn, über allgemeine wohnungspolitische und hier besonders relevant preisregulierende Maßnahmen werden Mieterhöhungen, die auch durch eine feste Finanzierungszusage des Sozialstaats induziert werden, verhindert. Denn ansonsten droht die Etablierung einer Mechanik der „Kosten“erstattung, die im Ergebnis – bei privatwirtschaftlichen Strukturen unvermeidbar – oftmals keine Refinanzierung von tatsächlichen Kosten, sondern eine zusätzliche Renditequelle für die Vermieter eröffnet. Das mit den Kosten und den Gewinnen kann man nur schwer auseinanderhalten. Die hier angesprochene Dilemma kann und wird den Betroffenen egal sein, nicht aber denjenigen, die das finanzieren müssen.

➔ Hinzu kommt eine auf der individuellen bzw. Haushaltsebene liegende Problematik, die einerseits hinter der Implementierung des unbestimmten Rechtsbegriffs der „angemessenen“ Bedarfe im § 22 SGB II steht, zum anderen aber darüber hinaus ein zentraler Punkt in der generellen höchst kontroversen Debatte über „Hartz IV“ darstellt: Die „Bedürftigkeit“ als zentrales Zugangskriterium zum Grundsicherungssystem und eine bestimmte Verhaltenserwartung an die Leistungsbezieher, ihren Zustand so schnell wie möglich und durch was auch immer zu beenden, auf alle Fälle diesen nicht auch noch zu verlängern. Bei den Wohnkosten relevant: Die von Holm beschriebene faktische Obergrenze hinsichtlich der Wohnflächen und Kosten, die wir heute vor Ort sehen und die viele Konflikte auslöst, lässt sich ja durchaus ableiten aus dem Charakteristikum, dass wir es Grundsicherungssystem mit einer bedürftigkeitsabhängigen Leistung zu tun haben und wenn Bedürftigkeit das Nadelöhr ist, dann resultiert daraus innerhalb dieses Systems auch notwendigerweise eine Begrenzung der Sicherungsleistung nach oben, ob einem das nun gefällt oder nicht. In diesem Kontext kann man die Aufforderung an die Leistungsbezieher, die Kosten zu senken sowie die Deckelung der ihnen auszuzahlenden Leistungen für die KdU bei Überschreiten von den Betroffenen vorgegebenen Miethöhen und/oder Wohnungsgrößen in gewisser Hinsicht als eine Parallele sehen zu dem System der Eigenbemühungen, der Mitwirkung und der bei (angeblicher) Nicht-Erfüllung vorgenommenen Sanktionierung der Betroffenen im Hartz IV-System. Und auch da diskutieren wir über auf der einen Seite erwartbare Mitwirkung, auf der anderen Seite aber auch über zahlreiche strukturelle oder personenbezogene Hindernisse, die es den Betroffenen verunmöglichen, die von oben definierten und dann auch noch mit existenziellen materiellen Konsequenzen wie Sanktionen verbundenen Verhaltenserwartungen zu erfüllen.

Fazit: Natürlich würde man gerne eine gefällige Lösung für die Probleme präsentieren. Aber das ist innerhalb des bestehenden Systems nicht möglich, allenfalls partielle und für die Betroffenen überaus hilfreiche Korrekturen sind möglich und sollten auch in Angriff genommen werden. Das ändert aber nichts an den systembedingten Begrenzungen, die in einem Bedürftigkeit voraussetzenden Sozialhilfesystem gegeben sind. Die Hoffnungen, man könne im Bereich der Unterkunftskosten mit dem Zauberwort der Pauschalierung größere Einsparungen realisieren, ist hier in doppelter Hinsicht ein gefährliches Unterfangen: Zum einen, weil eine Pauschalierung sehr hoch ausgestaltet sein müsste, um die tatsächlichen Bedarfslagen vor Ort abdecken zu können – oder aber, die Pauschalen werden erwartbar niedrig angesetzt (um das mitlaufende Ziel einer Kostenreduzierung zu erreichen), so dass erhebliche Sicherungslücken bei den Betroffenen produziert werden. Zum anderen aber körst sich nicht erkennen, wie durch eine Pauschalierung der Leistungen zur Abdeckung der höchst individuellen Unterkunftskosten Arbeit im bürokratischen System eingespart werden soll, denn es kann ja nicht nur ein Mangel bei denen geben, deren Kosten über der Durchschnittspauschale liegen, sondern auch einen „Überschuss“ bei denen, die aus welchen Gründen auch immer unter dem Pauschalsatz liegen. Soll denen die Pauschale dann dennoch, gleichsam als „Bonus“ auf die Regelleistungen ausgezahlt werden? Das macht deutlich, dass man bei den Unterkunftskosten nichts von Pauschalierungsforderungen erwarten darf – und wenn, dann sollte man sich eher auf weitere Restriktionen für die Leistungsbezieher einstellen.