Der 5. Mai 2019 ist „Internationaler Hebammentag“. Der findet seit 1991 jährlich statt. Nun gibt es bekanntlich immer mehr Tage des Irgendwas und so kommen sich die aufmersamkeitsheischenden Themen schon mal ins Gehege. Beispielsweise konkurrieren die Hebammen am 5. Mai mit der Händedesinfektion, den heute ist auch „Welthändehygienetag“. Nun kann man neben der terminlichen Konkurrenz sicher auch gewisse inhaltliche Überschneidungsbereiche zwischen beiden Anlässen herstellen – das gilt dann konsequenterweise auch für die Nummer 3 der Aktionstage, die in diesem Jahr auf den 5. Mai fallen: Der „Tag des herzkranken Kindes 2019“ wäre auch noch zu berücksichtigen.

Fokussieren wir uns hier auf die Hebammen. Die waren in diesem Blog schon öfter Thema der Berichterstattung. Und das seit vielen Jahren – vor allem vor dem Hintergrund der Debatte, über die stark gestiegenen und weiter ansteigenden Beiträge für die Haftpflichtversicherung der Hebammen. Und das nicht nur bei den wenigen Hausgeburten (2017 kamen lediglich 1,6 Prozent der Säuglinge per Hausgeburt oder in Geburtshäusern zur Welt), auch für die in den Krankenhäusern tätigen Hebammen sind die Versicherungsbeiträge enorm erhöht worden. Vgl. dazu beispielsweise den Beitrag Hebammen allein gelassen. Zwischen Versicherungslosigkeit ante portas und dem Lösungsansatz einer Sozialisierung nicht-mehr-normal-versicherbarer Risiken vom 17. Februar 2014.

»Ein schwerwiegender Fehler während der Entbindung geschieht zwar selten, aber wenn etwas passiert, wird es meist teuer. Besonders wenn das Kind zu Schaden kommt und ein Leben lang Ausgleichszahlungen geltend machen kann. Im Schnitt werden laut dem Gesamtverband der Deutschen Versicherungswirtschaft (GDV) in solchen Fällen rund 3,2 Millionen Euro fällig – Tendenz steigend. Krankenhäuser und freiberufliche Hebammen sind bei Versicherern deshalb unbeliebt geworden. Die Risiken lassen sich nur schwer kalkulieren – die Summen, die Versicherungen aufrufen, sind dementsprechend explodiert. Viele Krankenhäuser und Hebammen können oder wollen sich Entbindungen dadurch schlicht nicht mehr leisten.« Das kann man diesem Artikel von Julia Köppe entnehmen: Schwere Geburt. Über die Auswirkungen der steigenden Schadensersatzsummen wird seit Jahren berichtet, dazu nur als ein Beispiel dieser Artikel von Carina Frey aus dem Jahr 2015: Arztfehler oder Schicksal? »Jedes Jahr klagen mehr Eltern nach der Geburt ihres Babys auf Schadensersatz. Viele bekommen recht, die geforderten Summen werden immer größer. Das hat negative Folgen für die Geburtshilfe.«

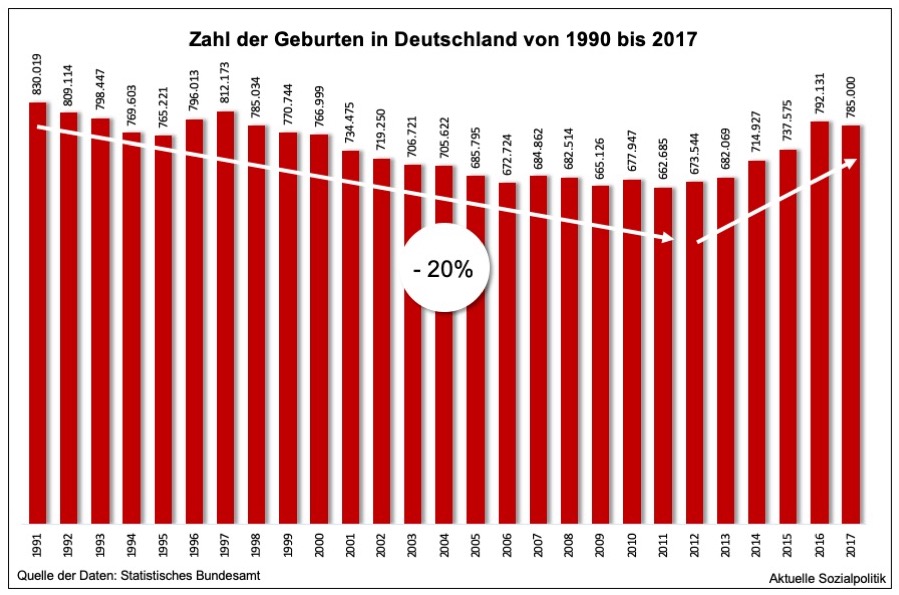

Außerdem wurde die Geburtshilfe durch die rückläufige Zahl an Geburten belastet. In den Jahren 1991 bis 2011 ging die Zahl der geborenen Kinder in Deutschland um 20 Prozent zurück – und jahrelang gingen die Prognosen der Auguren der demografischen Entwicklung nur in eine Richtung: weiter nach unten.

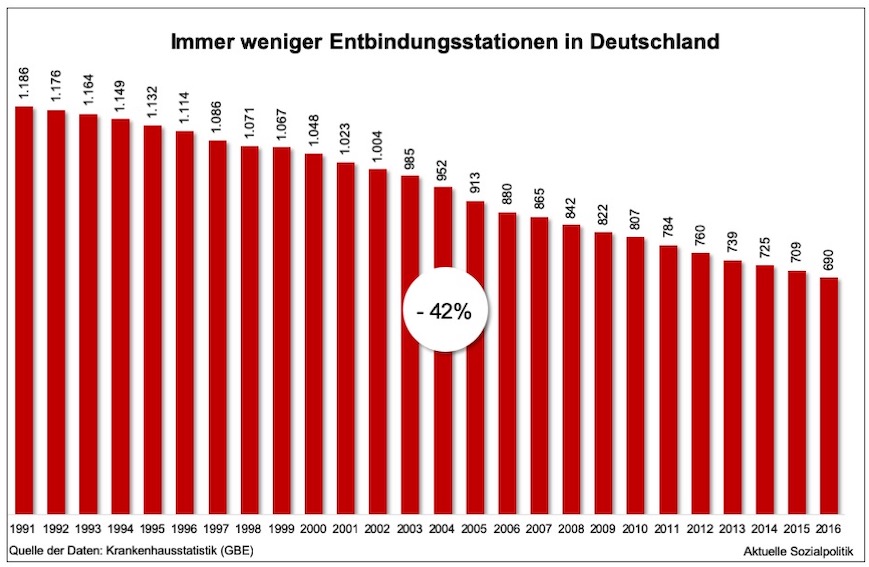

»Geburtshilfe ist teuer, nicht jede Klinik kann sich das leisten. 60 Prozent der geburtshilflichen Abteilungen kosten mehr, als sie einbringen, hat die Deutsche Krankenhausgesellschaft 2014 errechnet. Erst ab 600 bis 800 Geburten pro Jahr könne eine Klinik wirtschaftlich arbeiten, argumentieren die zuständigen Fachorganisationen«, so Julia Köppe in ihrem Artikel. Hinzu kommen steigende Versicherungskosten, die bereits angesprochen wurden.

Es gibt also durchaus nachvollziehbar betriebswirtschaftliche Argumente gegen den (Weiter-)Betrieb geburtshilflicher Stationen – vor allem, wenn sie die erforderlichen Mindestmengen nicht erbringen (können), was natürlich in den eher ländlichen Regionen regelmäßig der Fall sein muss, was dann im Ergebnis das Problem verdoppelt: Nicht nur wurden geburtshilfliche Angebote massiv ausgedünnt, sondern der Abbau erfolgte vor allem in den ländlichen Räumen, so dass dort das Kinderkriegen hinsichtlich einer entsprechenden Versorgung der werdenden Mütter schon seit längerem immer mühsamer wird.

Die Berichte über die damit einhergehenden Probleme lassen sich seit längerem verfolgen. Nur ein Beispiel daraus: »In Deutschland werden wieder mehr Kinder geboren. Doch viele Schwangere und junge Mütter finden keine Hebammen. Geburtsstationen müssen schließen, Geburtshelfer klagen über unhaltbare Zustände. Eine gefährliche Entwicklung«, so Kristin Haug in ihrem Artikel Achtung, Baby. Dort wird darauf hingewiesen, dass seit 2015 bereits mehr als 50 Kreißsäle in Deutschland schließen mussten, weil es an Hebammen mangelt oder weil sich Geburten für Kliniken finanziell nicht mehr lohnen.

Wir sind also mit strukturellen Problemen der Geburtshilfe im bestehenden System der fallpauschalierenden Vergütung von Krankenhäusern und der eben nicht halbwegs auskömmlichen Abdeckung von Leistungsbereichen, die eben nicht wie ein industrieller Prozess organisiert werden können, weil sich beispielsweise werdende Mütter an keinerlei Zeitvorgaben halten, konfrontiert. Die innere Logik des Mengensystems – ein Kreißsaal „rechnet“ sich erst ab einer größeren Zahl an Geburten – produziert unweigerlich Folgeprobleme, die sich dann an anderer Stelle problemverschärfend entladen: Weil die werdenden Mütter auf die verbliebenen Kreißsäle ausweichen müssen, steigt dort die Belastung des Personals, das nicht oder wenn, dann nur mit Zeitverzögerung aufgestockt wird. Das wiederum befördert einen Prozess der Abwanderung aus den Kliniken beim Fachpersonal, was wir von der gleichen Anlage her auch in der Pflege beobachten müssen.

»Wurden im Jahr 2011 laut Statistischem Bundesamt etwa 663.000 Babys in Deutschland geboren, waren es fünf Jahre später bereits 792.000. Im gleichen Zeitraum ist die Zahl der Hebammen, die in Krankenhäusern arbeiten, zwar um 800 auf etwa 9.300 angestiegen, allerdings arbeiten von ihnen knapp drei Viertel in Teilzeit. Auch von den mehr als 13.000 freiberuflichen Hebammen arbeiten viele in Teilzeit. Hinzu kommen Hebammen, die sowohl angestellt als auch freiberuflich arbeiten«, so Kristin Haug bereits im vergangenen Jahr.

Und schon sind wir in der aktuellen Diskussion angekommen. So berichtet Rainer Woratschka in seinem Artikel Eine Hebamme gleichzeitig für fünf Schwangere mit Bezug auf den Deutschen Hebammenverband: »Dem Verband zufolge müssen sich einzelne Hebammen in den Kliniken teilweise um fünf oder mehr Frauen gleichzeitig kümmern. Ein Teufelskreis, denn wegen der hohen Arbeitsbelastung steige die Teilzeitquote immer weiter. In den vergangenen 15 Jahren habe sie sich verdreifacht, nur noch 30 Prozent der Klinik-Hebammen arbeiteten in Vollzeit. Im Vergleich hätten die Geburtshelferinnen doppelt so viele Frauen zu versorgen wie in anderen europäischen Ländern.«

Mit den Länder-Vergleichen ist es ja immer so eine Sache, man muss an die Ergebnisse aus solchen Gegenüberstellungen immer mit einer gehörigen Portion Vorsicht herangehen. Im Jahr 2017 haben die Wissenschaftlichen Dienste des Deutschen Bundestages diese Bestandsaufnahme vorgelegt: Zur Frage der Sicherstellung einer angemessenen personellen Ausstattung mit Hebammen in stationären Geburtshilfeeinrichtungen in ausgewählten Ländern. Daraus zitiert Julia Köppe in ihrem Artikel Schwere Geburt mit der in solchen Fällen angemessenen Vorsicht:

So »kümmert sich eine Hebamme in Großbritannien durchschnittlich um etwa 31 Schwangere im Jahr. Das klingt wenig – doch die Arbeit ist nicht mit der Geburt allein getan, die meiste Zeit verbringt die Hebamme mit der Vor- und Nachsorge. Das britische Tool zur Personalplanung „BR +“ empfiehlt deshalb, dass sich eine Hebamme im Schnitt um 29,5 Schwangere pro Jahr kümmern sollte. In den meisten Ländern liegt dieser Wert höher. In Frankreich versorgt eine Hebamme im Schnitt 40 Geburten pro Jahr. In Ungarn ist die Quote noch höher, bei 56 Geburten.

Und wie steht Deutschland da? Ein internationaler Vergleich ist schwierig, weil Hebammen hierzulande unterschiedlich arbeiten können. Einige sind fest angestellt in Krankenhäusern und betreuen Frauen vor allem unter der Geburt. Andere arbeiten als Selbstständige in Krankenhäusern als sogenannte Beleghebamme und kümmern sich um Frauen während der Geburt, aber auch davor und danach. Und wieder andere bieten nur Vor- und Nachsorge an. Um wie viele Schwangere sich eine Hebamme im Schnitt kümmert, ist deshalb schwer abzuschätzen.«

Sie macht dann diese – vor dem Hintergrund der Arbeitszeitmuster und der Geburtenverteilung grobe – Überschlagsrechnung: »Im Jahr 2016 arbeiteten laut Statistischem Bundesamt 11.077 Hebammen in geburtshilflichen Abteilungen von Krankenhäusern, wo 98 Prozent der Kinder zur Welt kommen. Neuere Zahlen liegen bisher nicht vor. In dem Jahr kamen in Deutschland 792.131 Kinder zur Welt. Im Schnitt waren das also 70 Schwangere pro Hebamme. Damit gehört Deutschland im internationalen Vergleich zu den Spitzenreitern.«

Wie sollte es sein? „Eine Hebamme soll maximal zwei Frauen gleichzeitig während der Geburt betreuen“, zitieren die Wissenschaftlichen Dienste des Deutschen Bundestages in der Übersichtsdarstellung Informationen zur Schließung von Krankenhäusern während der letzten Jahre sowie zur Schließung von Geburtshilfeabteilungen aus dem Jahr 2018 die Fachforderungen. Und der Deutsche Hebammenverband hat im Februar 2019 Eckpunkte für ein Geburtshilfe-Stärkungsgesetz im klinischen Bereich vorgelegt: Dort wird ein verbindlicher Personalschlüssel, der für eine Hebamme in Vollzeit 30 Entbindungen pro Jahr vorsieht, gefordert. Das ist weit weg von der Realität in vielen Kreißsälen des Landes. Dazu auch der Artikel Hebammen klagen über Arbeitslast von Helmut Laschet. Auch hier wieder der Hinweis auf die Arbeitsbedingungen: Diese »seien durch ein Übermaß an Überstunden, nicht realisierbaren Pausen, schwer planbaren Vertretungsdiensten sowie fachfremde Tätigkeiten charakterisiert. Das habe dazu geführt, dass von den 9385 festangestellten Hebammen fast 72 Prozent nur noch in Teilzeit arbeiten – 1991 wären es nur 28,9 Prozent gewesen.«

Der Mangel in der geburtshilflichen Versorgung spielt sich bei weitem nicht mehr nur in den ländlichen Regionen ab. Beispiel Sachsen: Mangel an Hebammen in Städten wächst. Die Ergebnisse einer neuen Studie zum Hebammenmangel zeigen, dass vom Versorgungsmangel bei Hebammen vor allem die Städte Dresden, Leipzig und Chemnitz betroffen seien und dies durch die höhere Geburtenrate dort verstärkt werde.

Die angesprochene Studie gibt es im Original hier:

➔ IGES Institut (2019): Hebammenstudie Sachsen. Studie zur Erfassung der Versorgungssituation mit Hebammenleistungen in Sachsen sowie zur Möglichkeit der kontinuierlichen landesweiten Erfassung von Daten über Hebammenleistungen. Studie für das Sächsische Staatsministerium für Soziales und Verbraucherschutz, Berlin, April 2019.

Und das gleiche Institut hat im Juli 2018 dieses Studie für Bayern veröffentlicht:

➔ IGES-Institut (2018): Studie zur Hebammenversorgung im Freistaat Bayern. Studie

für das Bayerische Staatsministerium für Gesundheit und Pflege Berlin, Juli 2018

Auch aus Berlin werden entsprechende Engpässe berichtet: Berlin hat ein Problem mit dem Baby-Boom. »Jahrelang waren in Berlin jedes Jahr rund 30.000 Kinder zur Welt gekommen. Seit 2010 stieg die Zahl Richtung 40.000, erreichte im absoluten Rekordjahr 2016 dann 42.600. Das Jahr 2017 blieb mit 42.000 knapp darunter. Im Jahr 2018 gab es in Berlin genau 40.952 Geburten (einschließlich Mehrlinge) in den 19 Berliner Krankenhäusern mit Kreißsälen.« Und der an sich ja erfreuliche Anstieg schafft in der Praxis vor Ort Probleme: »Berlins Spitzen-Geburtsklinik, das St. Joseph-Krankenhaus in Tempelhof, ist gar nicht so glücklich mit dem Baby-Boom – mehrmals bereits mussten Schwangere abgewiesen werden, weil schlicht kein Bett mehr frei war. Um die Hebammen zu entlasten, plante die Geschäftsleitung, die 4.374 Rekord-Geburten von 2016 im Folgejahr durch Beratung und langfristige Organisation um 430 zu senken – das klappte allerdings nicht. Im vergangenen Jahr kamen in der Tempelhofer Klinik genau 4.400 Babys zur Welt. „Das sind die meisten in einer Einzelklinik deutschlandweit“, so eine Sprecherin.« Der Artikel verweist im übrigen auf weitere Herausforderungen durch diese nicht prognostizierte Entwicklung, denn mit der Geburt fängt es erst an, das Leben. Beispiel Kita-Plätze: »Bis 2020/21 werden rund 22.000 Plätze mehr benötigt als momentan vorhanden sind. Aktuell gibt es 171.000 Kitaplätze. Dazu kommt: Es fehlen aktuell schon rund 2.000 Fachkräfte.« Und nach der Kita geht es weiter: »Die Anzahl der Schüler in der Hauptstadt nimmt … kontinuierlich zu, stieg von 289.152 Kindern im Schuljahr 2012/13 auf 319.923 im aktuellen Jahr. Ein deutliches Plus von rund 11 Prozent! Und: Die Kultusministerkonferenz rechnet in der Hauptstadt für das Jahr 2030 mit bis zu 447.000 Schülern.«

Und um die Problemanalyse abzurunden, muss auch noch darauf hingewiesen werden, dass sich die Ausbildung der Hebammen in einem fundamentalen Wandel befindet. Denn die bislang auf fachschulischer Ebene angesiedelte Ausbildung muss umgebaut werden zu einer Qualifizierung auf Hochschulniveau. Aber nicht, weil man das in Deutschland seitens der Verantwortlichen so will, sondern weil man muss: Die Novellierung der Hebammenausbildung beruht auf der Richtlinie 2005/36/EG des Europäischen Parlaments und des Rates vom 7. September 2005 über die Anerkennung von Berufsqualifikationen und ist bis zum 18. Januar 2020 vorzunehmen. Insbesondere ist danach die Zugangsvoraussetzung zur Hebammenausbildung von einer zehnjährigen auf eine zwölfjährige allgemeine Schulausbildung anzuheben. Deutschland ist EU-weit das letzte Land, in dem dies noch nicht geschehen ist. Darüber hinaus sind die Anforderungen an die durch die Ausbildung zu vermittelnden Kenntnisse und Fähigkeiten von Hebammen und Entbindungspflegern zu erhöhen. So werden zukünftig von einer ausgebildeten Hebamme oder einem Entbindungspfleger unter anderem „genaue Kenntnisse der Wissenschaften, auf denen die Tätigkeiten der Hebamme beruhen“ erwartet. Die Vermittlung von evidenzbasierter Wissenschaft ist Aufgabe der Universitäten und Hochschulen.

Die Bundesregierung hat diese Perspektive vor Augen (die allerdings von den Bundesländern entsprechend umgesetzt werden müsste): »Die künftig akademische Ausbildung der Hebammen und Entbindungspfleger wird sich an einem dualen Studium orientieren. Der damit insbesondere verbundene hohe Praxisanteil ist eine wichtige Grundlage für den derzeit stattfindenden Novellierungsprozess.« Das findet man in einer Antwort auf die Anfrage „Umsetzung der Akademisierung der Hebammenausbildung“ im Deutschen Bundestag (vgl. Bundestags-Drucksache 19/8034 vom 27.02.2019). Mittlerweile ist das auf die gesetzgeberische Schiene gesetzt worden: Studium wird für Hebammen zum Standard: »Das Bundesgesundheitsministerium hat einen Referentenentwurf vorgelegt, in dem die umfassende Akademisierung des Berufs in Form eines dualen Studiums angelegt ist … Das Gesetz soll ab 31. Dezember 2020 greifen.«

Das ist allerdings eine mehr als große Herausforderung: An den Hebammenschulen wurden im Jahr 2017/18 über 2.100 Personen ausgebildet. Demgegenüber wurden – Stand November 2018 – lediglich 400 Studienplätze an Hochschulen angeboten. Und die aktuelle Situation in den einzelnen Bundesländern sieht ziemlich unterschiedlich aus: »Einige Länder hätten bereits beschlossen, die Ausbildung vollständig an die Hochschulen zu überführen. So könne in Schleswig-Holstein die Lehre in den kommenden Jahren vollständig an die Uni Lübeck überführt werden. Länder wie Bremen, Hamburg und Sachsen-Anhalt würden folgen. Andere würden dagegen noch neue Hebammenschulen gründen.« Um Engpässe zu vermeiden, werde geprüft, ob es für einen Übergangszeitraum möglich sein wird, die „fachschulische Ausbildung neben dem dualen Hebammenstudium aufrecht zu erhalten“, heißt es in diesem Artikel: Reform kommt nur langsam in Gang. Und mehr noch: Der Umbau in etlichen Bundesländern steht noch aus, da selbst die Auswahl geeigneter Hochschulstandorte noch ungeklärt sei. Hebammen sollen während des gesamten Studiums eine Vergütung erhalten, die von den Kassen finanziert werden soll, was auch noch zu regeln wäre.

Aber wir brauchen uns sicher keine Sorgen machen, denn das zuständige Bundesgesundheitsministerium hat doch diese Entwicklungen seit Jahren auf dem Schirm. Sollte man denken. So berichtet Rainer Woratschka in seinem Artikel Eine Hebamme gleichzeitig für fünf Schwangere mit Blick auf den nun von vielen Seiten beklagten Mangel an Hebammen sowie die Vorwürfe hinsichtlich der im Vergleich überdurchschnittlichen großen Belastung auf den geburtshilflichen Stationen:

»Das Gesundheitsministerium reagierte verhalten auf die Forderungen. Man habe die Situation im Blick, sagte ein Sprecher … Bislang fehlten aber verlässliche Daten, die eine tatsächliche Unterversorgung mit Hebammen belegen würden. Ein entsprechendes Gutachten sei in Auftrag gegeben, man erwarte die Ergebnisse für den Spätsommer. Erst dann werde man wissen, ob Handlungsbedarf bestehe.«

Diese Worte klingen alles andere als zupackend und lösungsorientiert, eher nach „auf die lange Bank schieben“. Ein solches Muster kennen wir ja leider auch aus anderen Bereichen der Gesundheitspolitik.