Seit Januar 2019 sind sie in Kraft – die Pflegepersonaluntergrenzen, die der Bundesgesundheitsminister Jens Spahn (CDU) mit dem Pflegepersonal-Stärkungsgesetz nicht für alle, aber für vier ausgewählte Bereiche in den Krankenhäusern auf den Weg gebracht hat: Seit 1. Januar 2019 müssen deutsche Krankenhäuser auf Intensivstationen, geriatrischen und kardiologischen Stationen sowie in der Unfallchirurgie Untergrenzen für den Einsatz von Pflegepersonal einhalten. Eine Verordnung schreibt die maximale Anzahl von Patienten vor, für die eine einzige Pflegekraft zuständig sein darf. In der Unfallchirurgie beispielsweise für zehn Patienten in der Tagschicht und für 20 Patienten nachts.

Dieser Anlauf im Kampf gegen den Pflegenotstand wurde im Vorfeld von mehreren Seiten mit ganz unterschiedlichen Argumenten kritisiert. Auch hier wurde beispielsweise bereits am 18. Mai 2017 in dem Beitrag Pflegekräfte ziemlich allein gelassen. In der Krankenhaus-Realität und im internationalen Vergleich darauf hingewiesen: „Es besteht die Gefahr, dass viele Krankenhäuser die Kennzahlen nicht als Unter-, sondern als Obergrenze verstehen.“ Die Kritik an den Pflegepersonaluntergrenzen wurde dann im Vorfeld ihrer Einführung in diesem Beitrag vom 3. Juni 2018 erweitert: Wenn das aus der Systemlogik definierte Unterste am Ende zum Obersten wird, sollte man sich nicht wundern. Zur Ambivalenz der geplanten Personaluntergrenzen in der Krankenhauspflege. Nunmehr haben wir die ersten Monate an Erfahrungen sammeln können – und die derzeitigen Berichte klingen alles andere als beruhigend.

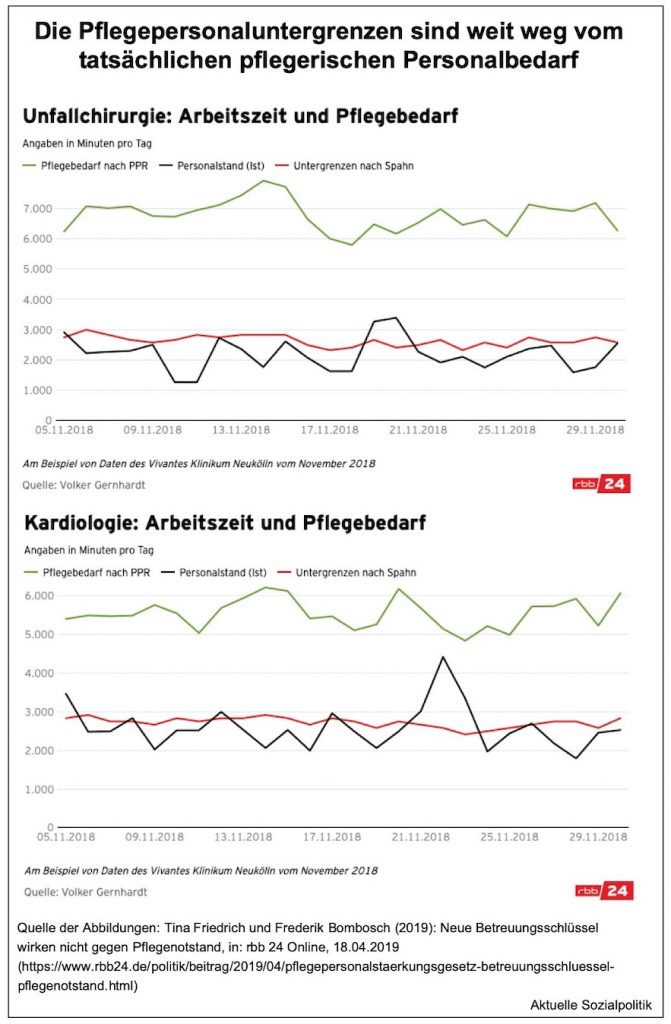

»Die Untergrenzen orientieren sich an den 25 Prozent der am schlechtesten besetzten Kliniken in Deutschland und nicht etwa am eigentlichen Pflegebedarf. Das kritisiert auch Volker Gernhardt, ehemaliger Betriebsrat bei Vivantes Neukölln. Er hat akribisch Daten zusammengetragen: Bettenbelegung, Dienstpläne, Pflegebedarfskalkulationen.

Die Erkenntnis aus Gernhardts Recherche: Vor der Einführung der neuen Betreuungsschlüssel war auf der Unfallchirurgie von Vivantes Neukölln gerade einmal so viel Personal anwesend, um etwa 30 bis 40 Prozent der erforderlichen PPR-Pflegeminuten zu leisten. Anders ausgedrückt: Für gute Pflege bräuchte es mindestens doppelt so viele Pflegekräfte pro Schicht.

Die gesetzlichen Untergrenzen schreiben der Unfallchirurgie Vivantes Neukölln nun immerhin vor, dass eine zusätzliche Kraft eingesetzt wird. Für Gernhardt bedeutet das jedoch nur, dass jetzt 40 bis 50 Prozent der nötigen Pflege abgedeckt wird, mehr nicht.«

Und was sagt das Klinikum dazu? Mehr als schwach, die Antwort: »Vivantes kommentiert diese Zahlen … schriftlich mit dem Hinweis darauf, dass die PPR eine veraltete Methode sei, die von dem Unternehmen nicht länger angewendet werde.« Bei aller möglicher Kritik an der „alten“ PPR – das Kürzel steht für „Regelung über Maßstäbe und Grundsätze für den Personalbedarf in der stationären Krankenpflege (Pflege-Personalregelung)“, die im Jahr 1993 eingeführt wurde, um die Leistungen der Pflege transparenter zu machen und eine Berechnungsgrundlage für den Personalbedarf zu haben, aber eben nicht als Untergrenze, sondern um den „normalen“ erforderlichen Personalbedarf zu bestimmen – muss man festhalten, dass hier versucht wird, eine Personalbedarfsberechnung, die nicht nur auf ein Minimum ausgerichtet ist, aus der Welt zu schaffen, in dem man sie schlichtweg nicht mehr anwendet.

»Andere Krankenhäuser setzen die neuen Untergrenzen um, indem sie einfach das Personal umverteilen. In einem großen Berliner Krankenhaus sollen beispielsweise kurzfristig Schwestern und Pfleger von anderen Stationen abgezogen werden, wenn auf der untergrenzenpflichtigen Kardiologie nicht genug Pflegekräfte verfügbar sind. In den ausgedünnten Stationen wird die Not dann besonders groß. „Wir hatten in den ersten drei Monaten dieses Jahres bereits 140 Gefährdungsanzeigen aus dem Bereich der Pflege“, berichtet der Betriebsrat der Klinik. Im gesamten Jahr 2018 seien es 180 gewesen, sagt er.«

Dabei sind solche Personalverlagerungen eigentlich untersagt. So haben es die Krankenhäuser gemeinsam mit den Krankenkassen ausgehandelt. Aber: »So haben Kassen und Kliniken ausgemacht, dass Personalverlagerungen im Jahr 2019 nicht bestraft werden – das Nichteinhalten der Untergrenzen aber sehr wohl. Dafür sind dann hohe Abschläge, Strafzahlungen, vereinbart, allerdings nur für das Jahr 2019. Im Jahr 2020 werden diese Zahlungen drastisch reduziert. Gleichzeitig soll es erst ab 2020 auch Strafen für unzulässige Umverteilungen geben. Das Ergebnis: Es könnte sich für Krankenhäuser wirtschaftlich lohnen, in diesem Jahr keine neuen Pflegekräfte einzustellen, sondern das vorhandene Personal so geschickt wie möglich zu verteilen.«

Man ahnt schon – das Unterste, was sein soll, wird uns noch beschäftigen. Aber – das Stichwort PPR sei hier wieder in Erinnerung gerufen – eigentlich müsste man nicht eine wie auch immer definierte unterste Grenze definieren, sondern das Personal so berechnen, wie man es für eine ordentliche und den fachlichen Standards entsprechende Durchführung der Arbeit benötigt wird. Das ist etwas anderes als Untergrenzen.

Und dass das Personal in der psychiatrischen Versorgung die zentrale Rolle spielt, muss man nicht wirklich weiter begründen. Gerade hier. Und auch in diesem besonderen Bereich der stationären Versorgung setzt die Bundesregierung auf Mindestpersonalvorgaben. Bis Ende September 2019 soll der Gemeinsame Bundesausschuss Vorgaben „auf möglichst breiter wissenschaftlicher Evidenz festlegen“. Die Regierung „geht davon aus“, dass die Besonderheiten dieser personalintensiven Versorgung „in angemessener Weise berücksichtigt“ werden, kann man diesem Artikel aus dem vergangenen Jahr entnehmen: Personal in der Psychiatrie – ein Datennebel. Darin wurde auch berichtet, dass mehr als 100 Mitarbeitervertretungen von psychiatrischen Einrichtungen einen offenen Brief an Bundesgesundheitsminister Jens Spahn verfasst haben, in dem sie beklagen, dass Arbeitnehmervertreter in die Entwicklung der Mindeststandards nicht eingebunden seien. Zudem sei bisher unklar, „nach welchen Standards diese erstellt werden“. Die noch gültige Verordnung über Maßstäbe und Grundsätze für den Personalbedarf in der stationären Psychiatrie (Psych-PV) – sie soll 2020 auslaufen – werde in den Einrichtungen „unterlaufen“. Dazu sagt die Bundesregierung: Eine Bewertung, inwieweit die Psych-PV umgesetzt wird, sei wegen fehlender Daten aktuell „nicht möglich“. Aber was der darüber faktisch verschleierte Personalmangel in der Praxis für die betroffenen Patienten und die in der Psychiatrie tätigen Fachkräfte bedeutet, kann man dann beispielsweise solchen Berichten entnehmen: »Die Mitarbeiter in deutschen Psychiatrien sind häufig überfordert – und müssen rigoroser vorgehen als sie wollen. Sechs Personen erzählen aus der Praxis«, so der Artikel Unter Zwang: Einblicke in den Stationsalltag von Ann Esswein.

Aber diese so bedeutsame Verordnung soll nun ja umfassend überarbeitet werden. »Die Qualität der psychiatrischen Versorgung hängt wesentlich davon ab, wie lange sich Ärzte, Therapeuten und Pfleger jedem einzelnen Patienten widmen können. Wie viel das ganz genau ist, wird derzeit durch die bundesweit verbindliche Personalverordnung (Psych-PV) vorgegeben. Doch diese maßgebliche Verordnung stammt aus dem Jahr 1991. „Seitdem hat sich die Zahl der stationär behandelten Patienten mehr als verdoppelt und deren Verweildauer in den Kliniken mehr als halbiert“, sagt Thomas Pollmächer, Direktor des Zentrums für psychische Gesundheit am Klinikum Ingolstadt. Gleichzeitig habe der Bürokratieaufwand enorm zugenommen, und man versuche heute auch viel stärker, Zwangsmaßnahmen zu vermeiden, so Pollmächer, der Vorsitzende der Bundesdirektorenkonferenz, dem Verband leitender psychiatrischer Ärzte. Eine neue Personalrichtlinie, die der veränderten Realität in der Psychiatrie Rechnung trägt, ist also längst überfällig. Zum 1. Januar 2020 soll sie in Kraft treten, wenn alles gut geht.«

Und um das erreichen zu können, hat der zuständige Gemeinsame Bundesausschuss (G-BA) die Studie „Personalausstattung in Psychiatrie und Psychosomatik“ (PPP-Studie) in Auftrag gegeben, die für diesen Bereich die notwendigen Werte liefern soll. Allerdings sind dunkle Wolken über den Studien-Himmel aufgezogen, was man diesem Artikel von Marc Scheloske entnehmen kann: Zentrale Psychiatrie-Studie unter Manipulationsverdacht. Darin wird ausgeführt:

»An rund 100 psychiatrischen Kliniken sollten repräsentative Daten zur Personalsituation erhoben werden, so der Auftrag an die Gesellschaft für Wissenschaft und Technologietransfer (GWT-TUD), einer Tochtergesellschaft der TU Dresden. Bei ihr und Studienleiter Hans-Ulrich Wittchen schien alles in besten Händen. Zwei Jahre hatten die Dresdner Wissenschaftler dafür Zeit. Im Dezember 2018 lieferten sie ihren Ergebnisbericht ab. Letztlich seien zwar nicht 100, aber immerhin 93 Klinikstandorte für die Auswertung berücksichtigt worden, ist dort zu lesen.«

Und jetzt geht es los: Das sei irreführend, so reklamieren Hinweisgeber. Es seien deutlich weniger Kliniken besucht worden, sagen sie. »Das Herzstück der Studie bestand aus Datenerhebungen direkt vor Ort. An ausgewählten psychiatrischen Stationen wurden Personalinterviews geführt, der Arbeitsaufwand protokolliert und Patienten-Merkmale erfasst. Wenn die Vorwürfe zutreffen, wurden tatsächlich nur 71 Kliniken besucht. Für die übrigen Standorte habe Wittchen angeordnet, die fehlenden Daten „zu duplizieren“,« berichtet Marc Scheloske und verweist hier kurz auf einen bereits früher veröffentlichten Beitrag „im Spektrum der Wissenschaft“.

Dabei handelt es sich um diesen bereits am 22. Februar 2019 von Marc Scheloske selbst veröffentlichten Beitrag Manipulationsverdacht bei deutschlandweiter Psychiatrie-Studie.

»Man habe demnach teils komplette Datensätze schlicht per Copy and Paste erzeugt. Sollte sich das bewahrheiten, wäre das ein gravierender Fall wissenschaftlichen Fehlverhaltens.«

Und was sagt der Studienleiter Hans-Ulrich Wittchen? Immerhin: Die Hinweise auf die Unregelmäßigkeiten bei der Datenerhebung kamen aus dem Kreis seiner eigenen Mitarbeiter. Sind die Anschuldigungen begründet, oder steht hier ein verdienter Forscher zu Unrecht am Pranger? Die Universität Dresden setzte im Februar eine Untersuchungskommission ein, während Studienleiter Wittchen den Verdacht jeglichen Fehlverhaltens weit von sich weist. Noch Ende März beteuert er: „Die Vorwürfe wurden vollständig entkräftet.“ Das scheint nur eine Sicht der Dinge zu sein, denn:

»Die Kommission ist anderer Ansicht. Nach Abschluss einer ersten Prüfung teilte das Gremium unter Vorsitz des Hamburger Juristen Hans-Heinrich Trute Anfang April mit, „das Verfahren nicht zu beenden, sondern ins förmliche Untersuchungsverfahren überzuleiten“. Ob der international angesehene Epidemiologe Wittchen bei seiner Studie tatsächlich unsauber gearbeitet hat, werden die weiteren Überprüfungen ergeben.«

»Für den Gemeinsamen Bundesausschuss (G-BA) ist die Sache jetzt schon ein Super-GAU. Der Bundesausschuss ist nämlich Auftraggeber der Untersuchung«, denn wie bereits erwähnt hat der Bundestag den G-BA beauftragt, neue Mindeststandards für das Personal in psychiatrischen Einrichtungen zu definieren. Und zwar noch in diesem Jahr. Die PPP-Studie »sollte empirisch abgesicherte Antworten auf die Frage liefern, wie viel Zeit das Personal aktuell in Kliniken und Ambulanzen zur Verfügung hat« und hat damit für den G-BA natürliche eine Schlüsselrolle.

Alles fokussiert auf Hans-Ulrich Wittchen: »Der 67-jährige Psychologe blickt auf eine bemerkenswerte wissenschaftliche Karriere zurück. Mit Arbeiten zu Angststörungen und Depressionen hat er sich international einen Namen gemacht. Er ist Autor und Herausgeber psychiatrischer Standardwerke, und seine Publikationsliste zeugt von enormem Fleiß: mehr als 800 von Fachgutachtern geprüfte Artikel sind darin aufgeführt. Von 2000 bis 2017 war er Direktor des Instituts für Klinische Psychologie und Psychotherapie an der TU Dresden. Wittchen, der seit seiner Emeritierung nun Gastprofessor an der LMU München ist, sieht sich als Opfer einer Kampagne.«

»Mitte März musste sich Wittchen zu den Vorwürfen vor dem G-BA erklären. Einem Dokument zufolge … räumte er fehlende Werte in den Datensätzen ein. Doch seien diese Lücken nicht durch Kopieren aufgefüllt worden. Sein Team habe das in der Statistik absolut geläufige Verfahren der „Imputation“ eingesetzt, sagte er vor dem Ausschuss in Berlin.«

Und weiter erfahren wir: »Zur Unterstützung seiner Argumentation legte er dem G-BA vier Stellungnahmen von Statistikexperten vor. Die bestätigen Wittchens Behauptung. Es sei „vermutlich eine Hot-deck-Imputation“ durchgeführt worden, schreibt einer der Statistiker in seiner Stellungnahme … Gleichzeitig bemängeln die Statistiker, dass das Verfahren im Bericht nicht angemessen dokumentiert wurde. Für dieses Versäumnis macht Wittchen seine Mitarbeiter verantwortlich. Diese hätten ihn nicht darauf hingewiesen, dass im Methodenteil der Studie der Hinweis auf die Imputation gefehlt habe.« Für einen wissenschaftlichen Leiter der Studie ist das eine Abwälzung von Verantwortung, die nachdenklich stimmt.

»Weitere Auskünfte will der Psychiatrieforscher dazu nicht geben. Weder zu den Datenlücken noch zu dem angeblich eingesetzten Verfahren der Imputation, mit dem er sich vor dem G-BA verteidigte.«

Das alles hat gravierende Folgen: »Beim Bundesausschuss liegt der PPP-Bericht momentan auf Eis … Für die Arbeit an der künftigen Personalrichtlinie kann die Wittchen-Studie somit voraussichtlich nicht mehr genutzt werden. Denn bereits im Mai soll ein Entwurf der Richtlinie dem zeitintensiven Stellungnahmeverfahren der Verbände zugeleitet werden, damit diese dann im September fristgerecht dem Bundesgesundheitsministerium vorgelegt werden kann.«

Das wäre ein Desaster angesichts der Bedeutung der PPT-Studie. Dazu Scheloske in seinem bereits im Februar veröffentlichten Beitrag: »Die neuen Daten sollen zum Dreh- und Angelpunkt für die anstehenden Weichenstellungen des G-BA werden. Die repräsentativ angelegte Studie soll dem Gemeinsamen Bundesausschuss überhaupt erst eine Beurteilung des Status quo der Personalausstattung ermöglichen. Und sie soll ein empirisch fundiertes Bild vom tatsächlichen Tätigkeits- und Leistungsspektrum der psychiatrischen Einrichtungen im ganzen Bundesgebiet zeichnen. Für Großstädte genauso wie für das flache Land, für Abteilungen der Kinder- und Jugendpsychiatrie ebenso wie für Stationen der Gerontopsychiatrie.«

Das muss man auch vor diesem Hintergrund einordnen: »Wir hoffen alle, dass der G-BA die neue Richtlinie für die Personalbemessung fristgerecht fertig stellt, denn sonst kommt das PEPP-System«, sagt Andreas Heinz, der auch Präsident der Deutschen Gesellschaft für Psychiatrie und Psychotherapie, Psychosomatik und Nervenheilkunde (DGPPN) ist. Und warum das eine ganz schlechte Alternative wäre, kann man in dem Beitrag vom 22. Februar 2016 nachlesen: Psychiatrie: Das Ziehen der Notbremse beim geplanten Systemwechsel der Finanzierung stationärer psychiatrischer Leistungen. Man muss zudem hinsichtlich der Bedeutung der PPT-Studie in Erinnerung rufen: Die Besonderheit an der Studie sei, dass die Mitarbeiter detaillierte Angaben zu ihren tatsächlichen Tätigkeiten und dem jeweiligen Zeitaufwand machen. Eine Erhebung in dieser Form gab es seit Einführung des Psych-PV vor knapp 30 Jahren nicht. An ausgewählten Kliniken haben die Forscher jeweils zwei bis drei Stationen beziehungsweise Abteilungen untersucht. Vier bis fünf Tage war Wittchens Team jeweils vor Ort, führte Personal-Interviews, und dokumentierte den Stations- und Arbeitsalltag. Über eine smartphonegestützte App protokollierten die Klinikmitarbeiter im Stundentakt präzise ihre Tätigkeiten. So kam eine beträchtliche Menge an Daten zusammen, die Wittchens Gruppe zurück in Dresden erfasste und auswertete.

Man kann zum derzeitigen Zeitpunkt und von außen nicht wirklich beurteilen, ob es die im Raum stehenden Manipulationen letztendlich gegeben hat und wie schwerwiegend sie im Gesamtkontext der Studie sind bzw. wären. Aber ein gänzlicher Verzicht auf die erhobenen Daten würde dem eigentlichen Anliegen – eine Personalbemessung auf der Basis dessen, was die Fachkräfte tun bzw. tun müssen – schweren Schaden zufügen. Es würde die Personalausstattung der psychiatrischen Einrichtungen erneut um Jahre zurückwerfen und möglicherweise das Tor öffnen für eine Regelung, die aus guten Gründen – eigentlich – bereits verworfen wurde.