Das ist mal wieder eine typische BILD-Schlagzeile: Schock-Studie: Bis 2035 brauchen wir bis zu 150 000 Pflegekräfte mehr!, natürlich in den üblichen großen und fetten Lettern gesetzt, damit auch keiner daran vorbeikommt. Und man legt wie gewohnt ordentlich nach: »Die Zahl der Pflegebedürftigen in Deutschland wird in den nächsten Jahrzehnten dramatisch ansteigen – auf bis zu vier Millionen im Jahr 2035. Einer Studie des Instituts der deutschen Wirtschaft (IW) zufolge droht Deutschland eine wachsende Pflegelücke.«

Da greift man doch lieber gleich zum Original und schaut in die Veröffentlichung des arbeitgebernahen Instituts der deutschen Wirtschaft (IW) in Köln: »Bis 2035 könnten bereits vier Millionen Menschen in Deutschland auf Pflege angewiesen sein, zeigt eine Simulationsrechnung des Instituts der deutschen Wirtschaft. Doch schon heute fehlen entsprechende Fachkräfte – und die Lücke wird stetig größer. Bund und Länder müssen dringend vorsorgen«, so heißt es dort unter der Überschrift Geld allein reicht nicht mehr. »Bundesweit waren 2015 rund drei Millionen Menschen pflegebedürftig, rund 50 Prozent mehr als im Jahr 1999. Vor allem in Ostdeutschland ist der Anteil der Pflegebedürftigen an der Gesamtbevölkerung überdurchschnittlich hoch … Bundesweit wird die Zahl in den kommenden Jahren stark steigen, zeigt eine IW-Simulation – auf rund vier Millionen Pflegebedürftige im Jahr 2035.«

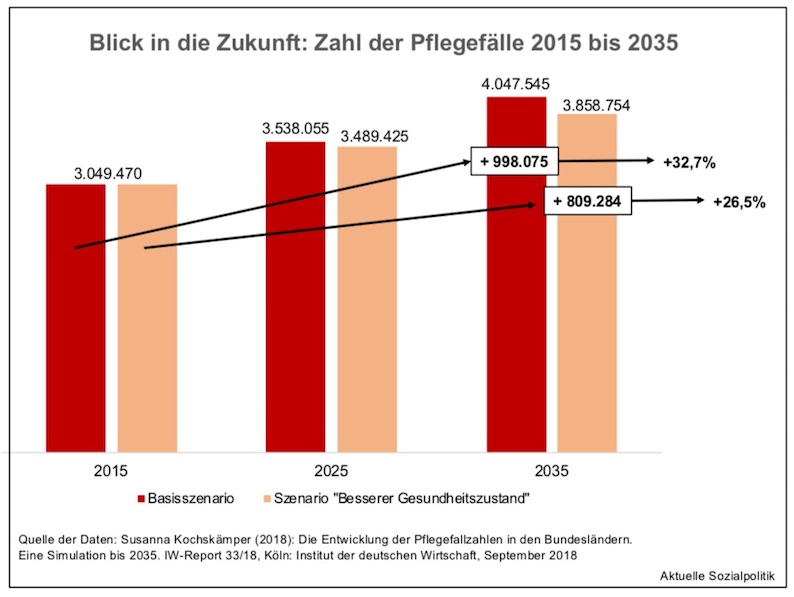

Grundlage für diese Zahlensplitter sind zum einen diese Berechnungsergebnisse, die zukünftige Zahl an Pflegefällen betreffend:

➔ Susanna Kochskämper (2018): Die Entwicklung der Pflegefallzahlen in den Bundesländern. Eine Simulation bis 2035. IW-Report 33/18, Köln: Institut der deutschen Wirtschaft, September 2018

Darin wird mit zwei Szenarien gearbeitet, die eine gewisse Bandbreite abbilden sollen – immer ausgehend von den Ist-Daten der Pflegestatistik aus dem Jahr 2015, weil die Zahlen aus der im zweijährigen Abstand durchgeführten Pflegestatistik für 2017 noch nicht in der regionalen Gliederung vorliegen, die man für eine nach Bundesländern differenzierte Vorausberechnung aber braucht. Man kann mit Blick auf die Inanspruchnahme am aktuellen Rand, nach der Umstellung auf Pflegegrade und der Leistungsverbesserungen vor allem im Bereich der ambulanten Pflege im Kontext der Pflegestärkungsgesetze, begründet davon ausgehen, dass dadurch die Werte in der IW-Studie eher als Untergrenze zu verstehen sind, worauf die Autoren auch hinweisen.

➔ Zum einen das Basisszenario: Hier werden die Pflegeprävalenzen des Jahres 2015 auf die jeweilige Bevölkerungsentwicklung übertragen, es wird also die in 2015 gegebene Verteilung der Pflegewahrscheinlichkeiten konstant gehalten, trotz steigender Lebenserwartung. Die Daten zur Bevölkerungsentwicklung in den einzelnen Bundesländern sind der IW-Bevölkerungsprognose entnommen.

➔ Zusätzlich wurde ein Alternativszenario „Gesündere Bevölkerung“ gerechnet: Dabei wird angenommen, dass die in Zukunft jeweils gewonnenen Lebensjahre in vollständiger Gesundheit verbracht werden. Die alters- und geschlechtsspezifischen Prävalenzen werden also nach oben verschoben mit der steigenden Lebenserwartung.

Fazit: »Die Bevölkerungsalterung lässt einen weiteren Anstieg der Pflegefallzahlen erwarten: Wird allein die Auswirkung des demografischen Wandels auf die Pflegefallzahlen simuliert, nimmt die Zahl der Pflegebedürftigen bis 2035 auf gut vier Millionen zu. Selbst wenn sich die Pflegebedürftigkeit mit zunehmender Lebenserwartung in höhere Lebensalter verschiebt, müsste noch mit knapp 3,9 Millionen Pflegebedürftigen gerechnet werden.«

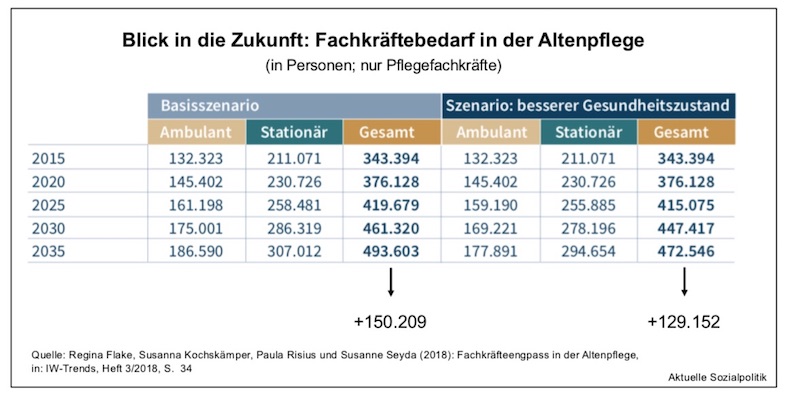

Ein solcher Anstieg, ob nun um mehr als 800.000 oder gar fast eine Million in den vor uns liegenden weniger als zwanzig Jahren, muss Konsequenzen haben für den Bedarf an Pflegekräften. Auch an die hat sich das IW getraut mit einer Abschätzung des zukünftigen Bedarfs an Pflegekräften in der Altenpflege.Die findet man in dieser Veröffentlichung:

➔ Regina Flake, Susanna Kochskämper, Paula Risius und Susanne Seyda (2018): Fachkräfteengpass in der Altenpflege, in: IW-Trends, Heft 3/2018, S. 21-38

Auch hier wird mit den beiden Szenarien gerechnet, die auch bei der Abschätzung der Zahl der zukünftigen Pflegefälle verwendet wurde.

»Eine Projektion bis zum Jahr 2035 ergibt einen Bedarf von 130.000 bis 150.000 zusätzlichen Fachkräften allein für die Pflegeleistungen. Allerdings gibt es bereits heute nicht genügend Fachkräfte in der Altenpflege. Sowohl die Anzahl der Beschäftigten als auch die der Schulanfänger in Altenpflegeberufen sind zuletzt zwar deutlich angestiegen. Die Entwicklung reicht jedoch nicht aus, um den zunehmenden Fachkräftebedarf zu decken … Engpässe in der Altenpflege sind in Deutschland ein flächendeckendes Problem. Die Bewältigung dieses Fachkräfteengpasses bedarf einer umfassenden Strategie. Sicher spielt hierbei ebenfalls die Entlohnung eine wesentliche Rolle. Erforderlich sind zudem zusätzliche Maßnahmen wie Weiterbildungsangebote und eine demografiefeste Personalarbeit der Pflegeanbieter, um die Attraktivität der Pflegeberufe zu erhöhen. Auch die fortschreitende Digitalisierung bietet Potenziale, welche für die Pflegebranche noch stärker in den Blick genommen werden können.« (S. 21)

Und auf S. 36 findet man diesen Hinweis: »Neben den Anbietern professioneller Pflege sind die Bundesländer und die Träger der Sozialhilfe in der Pflicht. Die Bundesländer sind maßgeblich für die Regulierung verantwortlich und bestimmen entscheidend mit, wie viel Flexibilität und Kreativität den Anbietern eingeräumt wird – auch hinsichtlich finanzieller Spielräume. Die Träger der Sozialhilfe wiederum verhandeln über die Höhe der Pflegesätze mit. Damit bestimmen auch sie, wie hoch das Budget der Anbieter für Maßnahmen wie betriebliches Gesundheitsmanagement oder arbeitserleichternde Investitionen ist und wie flexibel es verwendet werden kann.«

Das leitet über zu diesem Artikel von Kristina Antonia Schäfer, die sich auf die Rechenergebnisse aus dem IW bezieht: Wieso Markt und Staat in der Pflege versagen. Sie geht von einer Frage aus, die sicher viele auch schon gestellt haben: »Würde das von … vielen … Ökonomen postulierte Modell von Angebot und Nachfrage tatsächlich greifen, müssten, vereinfacht gesagt, die Pflege-Gehälter weit genug steigen, um genug Pflegekräfte anzulocken. Die Realität sieht anders aus. In keinem Bereich in Deutschland übersteigt die Nachfrage das Angebot so dramatisch wie in der Altenpflege.« Aber wieso ist das so?

Eine mögliche Antwort, so Schäfer: Der Pflegemarkt entspricht eben nich den Ideal der klassischen Marktlehre. So sei der Pflegemarkt gerade nicht perfekt und Schäfer nennt dafür drei Aspekte:

1.) »So gibt es … in Deutschland nur drei große Player im Pflegebereich: öffentlichen Dienst, Kirchen und private Anbieter. Der öffentliche Dienst ist mit seiner Tarifstruktur per se fern der Prinzipien von Angebot und Nachfrage und verzerrt den Marktpreis. Auch die Kirchen setzen in der Regel auf Tariflöhne, die denen des öffentlichen Dienstes ähneln. Ein perfektes Marktgleichgewicht kann nicht entstehen.«

2.) »Zweitens ist der Pflegemarkt hochgradig reguliert. In jedem Bundesland bestimmen eigene Landesrahmenverträge jedes Detail, wie viele Patienten auf einen Pfleger kommen dürfen etwa oder wie groß ein Zimmer sein darf. „Das ist ein sehr eng gesteckter Rahmen“, sagt Susanna Kochskämper, Pflegeexpertin und Mitautorin der neuen Studie des IW Köln. Dieser Rahmen diktiert, was in der Pflege geschieht, nicht der freie Markt.«

3.) »Dennoch – oder gerade deshalb – lohnt ein Blick auf den privaten Sektor. Private Anbieter sind zwar nur einer von drei Arbeitgebern im Pflegebereich, sie beschäftigen jedoch etwa die Hälfte aller Pflegekräfte. Folgt man der Theorie, müssten zumindest die angesichts der hohen Nachfrage besonders gut bezahlt werden … Hier kommt die dritte Besonderheit des Pflegebereichs zum Tragen: Nicht nur die Hälfte der Löhne werden nicht marktwirtschaftlich bestimmt, sondern auch die Einnahmen der Pflegeheime – und damit indirekt wiederum die Gehälter.«

Und dann schimmert ein wenig Kritik an den realen Zuständen durch: »Natürlich gibt es auch unter den Pflegeheimbetreibern viele schwarze Schafe, die ihren Angestellten gar nicht mehr bezahlen wollen. Die sich nicht ans Arbeitsrecht halten und ihre Pflegekräfte von einer unbezahlten Überstunde in die nächste jagen. Die vor allem auf ihren eigenen Profit setzen … Dass es davon einige geben muss, darauf deutet nicht zuletzt das deutlich niedrigere Gehaltsniveau hin.«

Aber dennoch, es muss die Politik und der Staat sein, die schuld sind an der Misere, nicht der „Markt“: »Dennoch sehen Wirtschaftsexperten aller Couleur die Schuld für die Pflegemisere vor allem bei der Politik. So sagt etwa DIW-Experte Brenke: „In der Pflege gibt es kein Marktversagen, sondern Politikversagen.“ Der Fachkräftemangel sei „hausgemacht“.«

Man ahnt deshalb schon, wohin die Reise geht. »Was stattdessen drängt, sind strukturelle Reformen. So fordert das IW Köln in seinem neuen Bericht, Regularien und Dokumentationspflichten zu lockern, um den Heimen mehr Spielraum zu lassen. Um, Marktwirtschaft eben, mehr Gestaltungsspielraum und mehr Konkurrenz zuzulassen.« Und auch an der Finanzierung soll gedreht werden – die Pflegeversicherungsbeiträge müssen steigen. Eine stärkere Steuerfinanzierung, für die man angesichts der Größe der Pflege-Baustelle und des notwendigen Finanzmehrbedarfs gerade angesichts einer deutlich besseren Vergütung der Altenpflegekräfte gute Gründe vortragen könnte, wird hier genauso wie seitens des Bundesgesundheitsministers Jens Spahn (CDU) noch nicht einmal diskutiert.

Aber bei aller Nähe und Präferenz für marktwirtschaftlich daherkommende Maßnahmen – das Ende des Artikels verweist auf einen wichtigen Aspekt: »Eine komplette Deregulierung des Pflegemarktes fordern hingegen noch nicht einmal die Ökonomen. Die Risiken sind zu hoch. Versagt das Prinzip von Angebot und Nachfrage auch ohne Staat, könnten sich zwar einige Wohlhabende eine hervorragende Pflege leisten. Die anderen würden ohne staatliches Sicherungsnetz jedoch tief fallen. Selbst im allerbesten Fall bekämen Millionen Pflegebedürftige nur zweitklassige Leistungen, warnt DIW-Experte Brenke. „Und das sollt man sich als Industrieland nicht leisten.“«