Wahlen sind oftmals ein Aufregerthema. Vor und nach den Wahlen gibt es aufgeheizte Debatten und manches Ergebnis hat ein folgenschwere Bedeutung. Das kann man derzeit besichtigen im Umfeld des Referendums in (und außerhalb) der Türkei über die Einführung eines „Präsidialsystems“. Oder am kommenden Sonntag bei der ersten Runde der Präsidentschaftswahlen in Frankreich. Oder in ein paar Wochen angesichts der überraschend angesetzten Neuwahlen in Großbritannien.

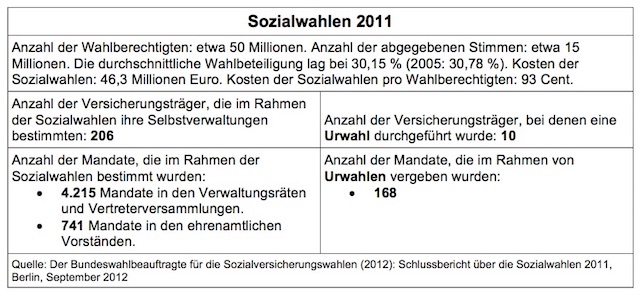

Und dann gibt es Wahlen, von denen viele kaum was mitbekommen, auch viele Wahlberechtigte nicht. Das kann dann zu solchen Überschriften führen: Die Wahl, die keiner kennt: »Über 51 Millionen gesetzlich Versicherte können bis zum 31. Mai ihre VertreterInnen bei den Sozialkassen wählen. Bei der Sozialwahl wird darüber entschieden, wer bei der Deutschen Rentenversicherung im Bund, im Saarland und bei den Ersatzkassen der gesetzlichen Krankenversicherung in den Vertretersammlungen sitzt und dort die Entscheidungen trifft.« Es geht offensichtlich um die Sozialwahl 2017. Bis zum 11. Mai werden die Wahlunterlagen noch per Post verschickt – es handelt sich um eine reine Briefwahl. Und erneut ist zu erwarten, dass viele der Umschläge mit den Wahlunterlagen in den Papierkörben der Nation landen und im günstigsten Fall dem Recycling zugeführt werden. Die letzte Sozialwahl hat 2011 stattgefunden und hinsichtlich der damaligen Beteiligung wurde uns mitgeteilt: Wahlbeteiligung sinkt leicht auf 30 Prozent. Sechs Jahre vorher lag die Wahlbeteiligung noch bei 30,8 Prozent. Das ist eine überschaubare Beteiligung – mit Galgenhumor könnte man sich in die Relativierung retten, dass das immer noch ein höherer Wert sei als bei manchen Kommunalwahlen.

Das liegt nicht nur, aber vielleicht auch daran, dass die meisten Menschen die Frage, wen sie da wählen sollen und was die zu tun haben, wohl kaum beantworten können. Und der Hinweis, dass es hier mit der Selbstverwaltung in der Sozialversicherung um ein (angeblich) ganz wichtiges sozialpolitisches Gut geht, wird die meisten ebenfalls eher achselzuckend zurücklassen.

Dabei hört sich das, was auf der offiziellen Wahlseite www.sozialwahl.de hinsichtlich der Aufgaben beschrieben wird, durchaus gewichtig an:

»Die gewählten Selbstverwalter treffen bei den Renten- und Krankenversicherungsträgern alle Grundsatzentscheidungen, beschließen die Haushalte und haben ein entscheidendes Mitspracherecht beim Leistungsangebot, etwa bei spezialisierten Reha-Leistungen der Rentenversicherung oder Zusatzleistungen der Krankenkasse, wie Mehrleistungen für Familien und spezielle Vorsorgeuntersuchungen. Die Selbstverwalter werden alles sechs Jahre gewählt und sind ehrenamtlich tätig.«

Außerdem setzen die Selbstverwaltungen ehrenamtlich besetzte Widerspruchsausschüsse ein, an die sich Versicherte wenden können, wenn die jeweilige Kasse Entscheidungen gegen sie getroffen hat. Für die Versicherten von großem Vorteil, weil in den Widerspruchsstellen unabhängige Berater sitzen, die keine Mitarbeiter der Krankenkassen sind. Die Mitglieder der Widerspruchsstellen müssten also nicht ständig das Wohl der Krankenkassen im Hinterkopf haben.

Die Vertreterversammlung bei der Deutschen Rentenversicherung wählt zudem mehrere Tausend ehrenamtliche Versichertenberaterinnen und Versichertenberater, die selbst Versicherte oder Rentner sind. Diese beraten die Versicherten beim Stellen von Anträgen oder bei der Beschaffung von Unterlagen, so Nadine Bader in ihrem Beitrag Sozialwahlen: Das demokratische Herz der Sozialversicherung.

Vor diesem Hintergrund könnte man durchaus nachlegend zu dem Ergebnis kommen, dass es eine wichtige Sache ist, sich an der Wahl zu beteiligen. Da fängt allerdings schon ein Problem an – wenn es denn eine Wahl gibt. Um diese Einschränkung zu verstehen, muss man wissen, dass es ein ganz eigenes „Wahl“verfahren bei den Sozialwahlen gibt. Dazu Nadine Bader:

- Urwahl: Bei den meisten großen Trägern können die Versicherten darüber abstimmen, wer in die Gremien der Selbstverwaltung einzieht. Wahlberechtigt sind Versicherte und Rentner der Deutschen Rentenversicherung und Krankenversicherte der Ersatzkassen DAK-Gesundheit, Techniker Krankenkasse, Handelskrankenkasse, Kaufmännische Krankenkasse und BARMER. Allerdings gibt es keine Personenwahl (wie beispielsweise bei der Wahl zum Bundestag), sondern eine reine Listenwahl. Organisationen wie zum Beispiel Gewerkschaften und andere Arbeitnehmervereinigungen stellen ihre Kandidaten in Listen auf. Je mehr Stimmen eine Liste bei der Wahl erhält, desto mehr Sitze kann sie im „Parlament“ der Selbstverwaltung besetzen.

- Die übrigen Krankenversicherungen und die gesetzliche Unfallversicherung haben nur eine einzige Wahlliste mit Kandidaten. Auf der Liste stehen nicht mehr Bewerber, als Sitze in der Selbstverwaltung zu vergeben sind. Das heißt, dass die Versicherten dieser Kassen, darunter die AOK, nicht abstimmen dürfen. Man spricht hier von einer sogenannten Friedenswahl (oder von einer „Wahl oder Wahlhandlung“), anders formuliert: Die zu besetzenden Stellen sind im Vorfeld bereits verteilt worden. Das nun hat irgendwie erkennbar nicht wirklich was mit Wahl zu tun. Man spricht hier auch von Modellen der Bestellung oder Kooptation.

Die Wahl, die keine ist, wird nachvollziehbar kritisiert, auch von der derzeitigen Bundeswahlbeauftragten für die Sozialversicherungswahlen, Rita Pawelski, die sich für mehr Urwahlen, also richtige Wahlen, einsetzt. „Ich fordere mehr Transparenz. Denn Wahlen ohne Wahlhandlung sind sinnlos – auch, wenn sie legal sind“, so wird sie von Klara Weidemann in ihrem Artikel Die Wahl, die keiner kennt zitiert.

Um welche Größenordnungen es hierbei geht, kann man dieser Veröffentlichung zur letzten Sozialwahl, die im Jahr 2011 stattgefunden hat, entnehmen: Der Bundeswahlbeauftragte für die Sozialversicherungswahlen (2012): Schlussbericht über die Sozialwahlen 2011, Berlin, September 2012.

Und alte Hasen der Sozialpolitik werden sich daran erinnern, dass es zum Thema Sozialwahl und den angesprochenen Wahlverfahren vor einigen Jahren mal ein Gutachten gegeben hat, bei dem gerade die „Friedenswahl“ auf die Anklagebank gesetzt wurde:

Bernhard Braun et al. (2008): Geschichte und Modernisierung der Sozialversicherungswahlen. Gutachten für das BMAS, April 2008

Die Wissenschaftlergruppe plädierte in diesem Gutachten für die prinzipielle Beibehaltung in Verbindung mit einer Reform der Sozialwahlen (vgl. die Empfehlungen bei Braun et al. 2008: 281 ff.), die durch verpflichtende Urwahlen zu echten Wahlen führen sollten. In der Dominanz der Friedenswahlen wurde eine wesentliche Ursache für das zunehmende Legitimationsdefizit der Selbstverwaltungsorgane diagnostiziert. Diese Bewertung stieß natürlich auf Ablehnung bei denjenigen, die von der Vorab-Verteilung der Posten bei den Friedenswahlen profitieren. Nach Auffassung des DGB leidet die soziale Selbstverwaltung nicht an den Friedenswahlen, sondern an den „zunehmend eingeschränkten Handlungsspielräumen der Selbstverwaltungen“ durch den Gesetzgeber.

Und schon sind wir mittendrin in einer Auseinandersetzung über das Für und Wider der Sozialwahlen und letztendlich dessen, was als Selbstverwaltung (noch) vorhanden ist. Dazu haben sich 2008 Wolfgang Schroeder und Benjamin Erik Burau mit dieser Veröffentlichung zu Wort gemeldet: Soziale Selbstverwaltung und Sozialwahlen. Traditionsreiche Institutionen auch von morgen? Auch sie verweisen auf die bereits angesprochene Problematik der echten und der „unechten“ Wahl. Hinzu kommt die Entwicklung der Wahlbeteiligung:

»Von zunächst ca. 5 Millionen Wahlberechtigten 1953 erweiterte sich der Kreis zuletzt auf rund 46 Millionen im Jahre 2005. 1953 lag die Wahlbeteiligung bei 42,4%. Danach sank dieses Niveau bis auf das historische Tief von 20,5% im Jahre 1968. Durch Einführung der Briefwahl (1974) – wobei jedem Wahlberechtigten die Wahlunterlagen automatisch zugesandt werden – gelang es, die Zahl der Wahlbeteiligten wieder deutlich zu erhöhen. Von den 1970er bis in die 1990er Jahre stieg die Wahlbeteiligung auf fast 44%. Seit einigen Jahren ist diese jedoch wieder stark rückläufig. Bei der letzten Wahl im Jahr 2005 lag sie nur noch bei ca. 29,6%. Die Verdopplung der Wahlbeteiligung von 1968 (20,5%) auf 1974 (43,7%) ist auf das Einführen der Briefwahl 1974 zurückzuführen.«

Schroeder und Burau (2008: 3) beschreiben eine lange Geschichte der Kritik an den Sozialwahlen und dem dahinter stehenden Konzept der Selbstverwaltung in der Sozialversicherung:

»Schon während der ersten Sozialwahlen in den 50er und 60er Jahren wurde der Selbstverwaltung ein nur geringer Gestaltungsspielraum attestiert, den man auf einen zunehmenden „Entmachtungsprozess“ durch die Bürokratie in der Sozialverwaltung zurückführte. Während der 70er Jahre wurde die nur geringe Bekanntheit und Popularität diskutiert sowie die Kosten der Sozialwahlen beanstandet. Den Trägerorganisationen in der Selbstverwaltung sowie den Sozialwahlen selbst wurde darüber hinaus eine generell mangelnde Informationspolitik attestiert, was erheblich zur Intransparenz der Strukturen beitrage. Während der 80er Jahre stand die zunehmende Verselbstständigung der hauptamtlichen Geschäftsführungen gegenüber den VertreterInnenversammlungen im Zentrum der Diskussion … Während der 90er Jahren wandte sich die Kritik zunehmend gegen die Friedenswahlen, die bei vielen den Eindruck der „Kungelei“ erweckten.«

Die beiden Autoren heben eine Trias der Kritik, die auf eine mangelnde Legitimität, unzureichende Akzeptanz und geringe Effektivität der Institutionen zielt, hervor. Was tun? Die Autoren plädieren „für eine pragmatische Reformstrategie, die auf eine evolutionäre Revitalisierung der bestehenden Strukturen setzt“. Das hört sich nicht nur defensiv an, das ist es auch. So warnen sie vor einer „Überforderung“ der Akteure und machen das fest am Beispiel der Urwahlen: »So könnten verpflichtende Urwahlen bei allen Trägern der Sozialversicherungen die Trägerorganisationen gegenwärtig überfordern, weil ihnen die dafür notwendigen Ressourcen fehlen.« Angesichts der nun wirklich mehr als fraglichen Gestalt der „Friedenswahl“, die jeden Wahlaspekt ad absurdum führt, ist das eine bemerkenswerte Selbstbegrenzung. Die beiden Autoren fordern stattdessen:

»Das Absolvieren von Fort- und Weiterbildungen der SelbstverwalterInnen sollte selbstverständlich sein und innerhalb der Trägerorganisationen als verpflichtend erklärt werden, um so die Effizienz der Arbeit in den Selbstverwaltungen weiter zu erhöhen. Diese Strategie sollte dazu führen, dass hoch kompetente SelbstverwalterInnen ihren gegenwärtigen Kontroll- und Gestaltungsrahmen noch effektiver ausschöpfen können und damit ihre Bedeutung erneut unter Beweis stellen. Der Mangel an Bekanntheit und Akzeptanz der Institution und ihrer Wahlen lässt sich wiederum nur eindämmen, wenn alle beteiligten Akteure in einer konzertierten Aktion für den Fortbestand von Selbstverwaltung eintreten. Hier scheint eine gemeinsame Informationskampagne von Arbeitnehmer- und ArbeitgeberInnen sowie dem Staat notwendig.«

Das hört sich alles mehr als bescheiden an und erweckt den Eindruck, dass man wenigstens irgendwas vorschlagen wollte. Nun kann man das historisch hohe Gut der Selbstverwaltung in den Sozialversicherungen sicherlich hoch halten. Man kann aber durchaus auch zu dem Ergebnis kommen, dass man absteigen sollte, wenn man merkt, dass das Pferd tot ist. Und wenn man betrachtet, was de heutige Selbstverwaltung wirklich bewegt und bewegen kann, dann kann man für so einem harten Schnitt durchaus Argumente finden. Wenn man das nicht will, dann müsste man eine substanzielle (Wieder-)Aufwertung der Selbstverwaltung hinsichtlich der tatsächlichen Kompetenzen fordern, was allerdings mit der über Jahrzehnte ausdifferenzierten Verrechtlichung und Verstaatlichung der sozialen Sicherungssysteme konfligieren würde.

Was bleibt? Ein ungutes Gefühl. Man hat es hier offensichtlich mit einem Relikt zu tun, im positiven und negativen Sinne. Im Ergebnis werden wir auch in diesem Jahr wahrscheinlich keine Wahlbeteiligung sehen, die über die 30 Prozent hinausreichen wird. Und viele Briefwahlunterlagen werden wieder im Papierkorb landen.

Und auch im Jahr 2017 stehen wir vor einer Diagnose, die bereits 2006 von Tanja Klenk in ihrem Aufsatz Selbstverwaltung – ein Kernelement demokratischer Sozialstaatlichkeit? Szenarien zur Zukunft der sozialen Selbstverwaltung in der Zeitschrift für Sozialreform vorgetragen wurde:

»Die Beteiligungsstrukturen der sozialen Selbstverwaltung werden in der massenme- dialen Öffentlichkeit als „Farce“ (Süddeutsche Zeitung, 23.3.2005) und „vorgegaukelte Demokratie“ (Frankfurter Rundschau, 29.4.2005) kritisiert – zu Recht, wie die Betrachtung der Funktions- und Legitimationsdefizite der sozialen Selbstverwaltung … gezeigt hat. Die soziale Selbstverwaltung ist ein traditionsreicher Steuerungsmechanismus, der zweifelsohne einen wichtigen Beitrag zur Befriedung sozialer Konflikte geleistet hat. Aber Historizität und das Argument der pfadabhängigen Entwicklung reichen nicht aus, um das eklatante Auseinanderklaffen von Selbstverwaltungsidee und Selbstverwaltungsrealität zu rechtfertigen. In ihrer gegenwärtigen Form kann der sozialen Selbstverwaltung das Prädikat einer partizipativen und effizienten Verwaltungsführung keinesfalls verliehen werden.« (Klenk 2006: 288 f.)

Klenk hat damals in ihrem Beitrag darauf hingewiesen, dass es zu einer Erneuerung der sozialen Selbstverwaltung und einer Wiederbelebung sinnentleerter Rituale wie der Sozialwahl nur kommen kann, wenn institutionelle Reformmaßnahmen durchgeführt werden – und sie hat dafür drei Strukturmodelle zur Diskussion gestellt, der Sozialversicherungsträger als genossenschaftliche Konsumentendemokratie, als mitbestimmte Unternehmen oder als anstaltliche Selbstverwaltung. die damit verbundenen grundsätzlichen Fragestellungen – »Sollen Selbstverwaltungsgremien (weiterhin) vor allem die Sozialpartnerschaft zwischen Arbeitgebern und Gewerkschaften symbolisieren? Sind Selbstverwaltungsorgane hochprofessionell arbeitende Gremien mit entsprechend qualifizierten Akteuren, die als Beirat staatliche Akteure bei Entscheidungsfragen beraten und unterstützen? Oder soll mit dem Selbstverwaltungsmodell breiten Bürgerschichten die Partizipation an öffentlichen Entscheidungsprozessen ermöglicht werden?« – könnten heute, im Jahr 2017 erneut aufgerufen werden. Und sie hat damals gewarnt, dass wenn »wie bislang nur einzelne Stellschrauben im Steuerungsgefüge der Sozialversicherung neu justiert« werden, dann dürfte das »gesellschaftliche Urteil über die soziale Selbstverwaltung und die Schlagzeilen der Tagespresse bei der nächsten Sozialwahl … schon jetzt wohlbekannt sein: ‚Sozialklimbim‘ und ‚Klotz am Bein‘, ‚Etikettenschwindel‘ und ‚teures Ritual‘.« Und da stehen wir wieder, im Jahr 2017.