Es ist für die meisten Menschen so selbstverständlich – wenn sie einen Rettungsdienst benötigen, sei es den Rettungs- bzw. Notarztwagen oder die Feuerwehr, dann wählt man die Notrufnummer und in kurzer Zeit sind die Rettungskräfte vor Ort. Dass gerade bei den Feuerwehren vor allem Ehrenamtliche bei den Freiwilligen Feuerwehren diese im wahrsten Sinne des Wortes existenzielle Leistung erbringen, wird nur selten und bei manchen gar nicht gesehen. Selbstverständlich eben, das war doch schon immer so und die waren immer schon da.

Nun ahnt man nach ein wenig Nachdenken, dass es eben nicht selbstverständlich ist, dass die Rettungskräfte kommen (können), wenn die Leistung ein ehrenamtliches Engagement voraussetzt. Und man erinnert sich dann an die vielen Klagen aus anderen Bereichen der Zivilgesellschaft, wie das heutzutage genannt wird, wo über zunehmende Probleme berichtet wird, noch ausreichend Menschen für ein ehrenamtliches Engagement zu gewinnen. Die großen alten Institutionen wie beispielsweise die Kirchen, aber auch viele Sport- und andere Vereine können ein Lied davon singen. Und immer wieder wird das in Verbindung gebracht mit einem allgemeinen Wertewandel in unserer Gesellschaft. Da überrascht es nicht, dass auch die ehrenamtlichen Rettungsdienste, ob nun Feuerwehren oder DRK & Co., ebenfalls Schwierigkeiten haben, ausreichend Engagierte zu finden.

Wobei man an dieser Stelle gleich darauf hinweisen sollte, dass es nicht nur der Ausdruck eines „Wertewandels“ dergestalt ist, dass die Leute immer weniger Lust haben, sich für andere zu engagieren, sondern gerade bei den Freiwilligen Feuerwehren, die vor Ort so wichtig sind und die natürlich so schnell wie möglich ausrücken müssen, schlägt der Wandel der Erwerbsarbeit immer mehr durch. Denn viele Feuerwehrleute arbeiten heute tagsüber außerhalb der Kommunen, in denen sie sich engagieren oder bei Arbeitgebern, bei denen es schwierig wird, sich freistellen zu lassen. Also selbst wenn die an sich engagiert sind, scheitert es nicht selten an den Rahmenbedingungen, wenn man gebraucht wird, auch helfen zu können.

Zugleich muss man zur Kenntnis nehmen, dass auch die Abschaffung der Wehrpflicht ihre Spuren bei den Rettungsdiensten hinterlassen hat, denn so, wie die Bundeswehr zu den Zeiten der Wehrpflicht noch jedes Jahr um die 10.000 Lkw-Führerscheine „produziert“ hat, von denen dann so einige den Speditionen zu Gute kamen, hatten THW und andere Organisationen von der Option profitiert, dass man die Wehrpflicht auch durch eine langjährige Verpflichtung bei einem der Rettungsdienste erfüllen konnte.

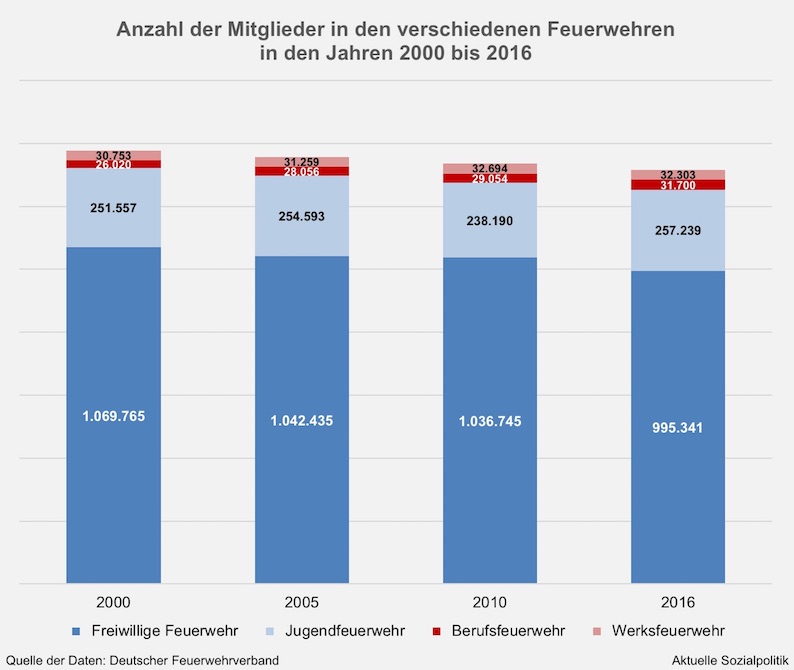

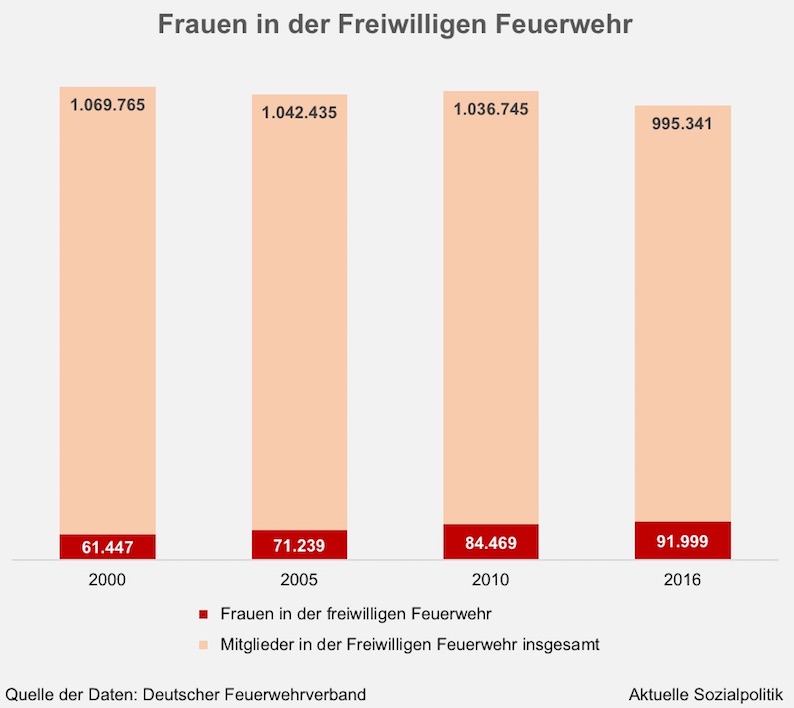

Ein Blick auf die Zahlen beispielsweise der Feuerwehr-Statistik zeigt von oben betrachtet einen langsamen Sinkflug bei den Mitgliedern der Freiwilligen Feuerwehren. Und diese Zahlen weichzeichnen die tatsächlichen Probleme, denn vor Ort haben wir eine erhebliche Spannbreite von gut aufgestellten Feuerwehren, denen es auch gelingt, ausreichend Nachwuchs anzuziehen, bis hin zu kleineren Feuerwehren, die schlichtweg nicht mehr funktionsfähig sind. Dafür gibt es wie bereits angedeutet, nicht einen, sondern viele Gründe. Nicht ohne Bedeutung ist in diesem Zusammenhang die Tatsache, dass es bislang offensichtlich nur sehr langsam gelingt, die Männerdomäne Feuerwehr auch für Frauen zu öffnen:

Auch der Bundestag hat sich in diesen Tagen mit dem Thema beschäftigt: Situation von Ehrenamtlichen in Rettungsdiensten erörtert, so technisch-neutral ist der Bericht des Deutschen Bundestages über ein öffentliches Fachgespräch des Unterausschusses „Bürgerschaftliches Engagement“ des Familienausschusses überschrieben, das am 28. November 2018 stattgefunden hat. »Rettungsdienste, die sich zu einem großen Teil auf das Engagement von Ehrenamtlichen stützen, haben zunehmend Schwierigkeiten geeignetes Personal zu gewinnen, kämpfen mit steigenden Einsatzzahlen und vermissen einen bundeseinheitlichen gesetzlichen Rahmen. Sie sollen aber im Notfall schnell und sachgerecht Hilfe leisten, sei es bei Unfällen oder Naturkatastrophen.«

„Haben die Rettungsdienste in Deutschland zukünftig noch genug Potenzial zum Retten oder müssen sie selbst gerettet werden?“ So die in den Raum gestellte Frage von Albrecht Broemme, Präsident der Bundesanstalt Technisches Hilfswerk (THW), wo sich knapp 80.000 Menschen ehrenamtlich engagieren. »Broemme, der keinen düsteren Ausblick zeichnen wollte, nannte die Herausforderungen, vor denen Dienste wie das THW stehen. So investiere man in die Nachwuchsgewinnung, die sich wegen des Wegfalls der Wehrpflicht und aufgrund des gesellschaftlichen Wandels insgesamt schwieriger gestalte. „Die lebenslange Bindungsfähigkeit an einen Beruf lässt nach.“ Dabei müsse man sich viel flexibler zeigen als bisher und stärker auf den einzelnen Bewerber eingehen und auch die „Ausbildung individualisieren“, so Broemme. Das THW wolle sich auch für Gruppen, die bislang nicht zur Hauptzielgruppe gehörten, wie Senioren, Frauen und Ausländer weiter öffnen, Menschen, die wertvolle Kompetenzen einbringen können, so der THW-Präsident, und illustrierte den gestiegenen Planungsaufwand an der Schnittstelle von hauptamtlichen Mitarbeitern im öffentlichen Dienst und Ehrenamtlichen.«

Und nicht wirklich überraschend wurde man auch bei diesem Fachgespräch mit den Tiefen und Untiefen des Deutschen Föderalismus konfrontiert. »Auf das Problem einer fehlenden Bundeszuständigkeit und stattdessen 16 unterschiedliche gesetzliche Regelungen auf Länderebene, die komplexe Abstimmung von Haupt- und Ehrenamtlichen sowie die unterschiedlichen Zuständigkeiten und Spannungen zwischen den Bereichen Gesundheitswesen und Zivilschutz ging Wolfgang Kast, Teamleiter Gesundheitlicher Bevölkerungsschutz und Rettungsdienst beim Deutschen Rotes Kreuz, ein.« Und weiter: »

Die völlig verschiedenen Länderrettungsdienstgesetze führten bundesweit zu Ungleichzeitigkeiten, besonders bei der Stellung des Ehrenamtes, aber auch bei rechtlichen Verbesserungen. „Einheitliche bundesgesetzliche Regelungen sind nötig“, sagte Kast, der auch für die unterschiedlichen ministeriellen Zuständigkeiten bei der Gefahrenabwehr und im Gesundheitswesen weiteren Abstimmungsbedarf sah. Kommunen, die es leid seien, Aufträge auszuschreiben, würden das Rettungswesen privatisieren. Aber: „Durch die zunehmende Kommerzialisierung erodiert das Ehrenamt“, kritisierte Kast. „Warum soll ich als Ehrenamtlicher beim nächsten Straßenfest mitmachen, wenn ich bei kommerziellen Dienstleistern dafür bezahlt werde?“« Wünschenswert sei künftig eine einheitliche Freistellungsregelung bei Einsätzen.

Und die Feuerwehren? »Kaum jemand wolle sich noch ein Leben lang verpflichten, sieben Tage in der Woche rund um die Uhr Bereitschaftsdienst zu leisten, erklärte Lars Oschmann, Vizepräsident des Deutschen Feuerwehrverbands, den sozialen Wandel, der es auch mit sich gebracht habe, dass die Zahl der Mitglieder bei den freiwilligen Feuerwehren in Deutschland seit 1990 um 15 Prozent zurückgegangen sei, von damals 1,1 Millionen auf 995.000 im Jahr 2017. Demgegenüber stünden immer mehr Einsätze, wie beispielsweise beim Hochwasserschutz, die unter anderem auf den Klimawandel zurückzuführen seien. Das bereite den Freiwilligenstrukturen, vor allem im ländlichen Raum, größte Schwierigkeiten, da viele Ehrenamtliche bei zu langen Abwesenheiten Probleme mit ihrem Arbeitgeber bekommen.«

Und auch dieses Thema muss angesprochen werden: »Erschwert werde die Arbeit der Freiwilligen außerdem durch die steigende Zahl gewalttätiger Übergriffe während der Einsätze. Das mache den Dienst, auch im Hinblick auf die Gewinnung neuer Mitglieder, nicht gerade attraktiver. Viele Opfer von Gewalt quittierten zudem nach einem tätlichen Übergriff den Dienst, was weitere personelle Lücken reiße.«

Über die Nachwuchssorgen vieler Wehren findet man zahlreiche Berichte in den Medien – hier nur ein Beispiel: Freiwillige Feuerwehr: Nachwuchs ist knapp, so der Bericht über die Freiwilligen Feuerwehren in Harburg im Hamburger Süden. Dort stehen 13 Auszubildenden aus fünf Nationen der acht Freiwilligen Feuerwehren (FF) kurz vor der Abschlussprüfung. Aber: »Ob im nächsten Jahr wieder ein Ausbildungkursus im Bereich Harburg zu Stande kommt, ist allerdings fraglich. Wenn in den nächsten drei Monaten nicht mindestens fünf neue Mitglieder zu den acht Wehren im Bereich Harburg dazustoßen, wird es nichts werden, heißt es. Schon einmal musste der Kursus mangels Masse entfallen. Das war vor zwei Jahren. Zudem muss die FF im Bereich Harburg jedes Jahr 25 bis 30 Abgänge aus Altersgründen und Umzügen verkraften. „Es gibt natürlich auch Leute, die von anderen Wehren zu uns kommen“, sagt Bereichsführer Thorsten Michels. „Wir brauchen aber dringend Nachwuchs. Sonst wird es die Freiwillige Feuerwehr im Bereich Harburg in ihrer heutigen Form in einigen Jahren nicht mehr geben.“«

Nun sollte man abschließend darauf hinweisen, dass auch bei den professionellen Rettungskräften einiges im Argen ist. Darüber wird hin und wieder berichtet. Frontrunner der Berichterstattung über völlig inakzeptable Bedingungen ist wieder einmal die deutsche Hauptstadt. „Berlin brennt“: Feuerwehrleute demonstrieren wegen katastrophaler Zustände, so ist ein Artikel von Andreas Kopietz vom 1. Dezember 2018 überschrieben. Man bekommt schon die Wut, wenn man so was lesen muss: Erneut haben Berliner Feuerwehrleute ihre Tonne mit dem Schriftzug „Berlin brennt“ entzündet, um auf die katastrophalen Zustände bei der Lebensrettung aufmerksam zu machen. Es geht um Personal- und Geldmangel, um kaputte Fahrzeuge, um marode Wachen. „Wir sind in Berlin 150 Feuerwehrleute, von denen durch Krankheit nur 100 da sind. Mit den Kollegen fahren wir 80 Einsätze pro Tag“,wird Hauptbrandmeister Peter Henning zitiert.

»Henning und seine Kollegen fordern die Abschaffung des Standardisierten Notrufabfrageprotokolls (SNAP) – es hat zur Folge, dass die Feuerwehr oft auch bei lapidaren Fällen alarmiert wird. „Wir fahren zu Leuten, denen ein Nagel abgebrochen ist“, sagt Henning.

Ein anderer Kritikpunkt: Aufgrund der Dichte der Einsätze gibt es keine Gelegenheit mehr, die Rettungswagen der Grundreinigung zuzuführen. „Wenn in Berlin eine Seuche ausbricht, brauchen wir für die Ausbreitung keine S-Bahnen – das machen wir selbst“, sagt er. „Solche Dinge bringen die Sicherheit der Berliner in Gefahr.“

Auch Feuerwehrmann Stephan Spangenberg (44) kennt die Probleme. Er wünscht sich neben mehr Personal vor allem bessere Technik und Ausrüstung und funktionierende Autos. „Unsere Freiwillige Feuerwehr in Tegel musste jetzt ihr Einsatzfahrzeug abgeben, weil es anderswo gebraucht wurde. Der Senat hat gespart und jetzt haben wir solche Probleme.“«

In der Verwaltung des Mangels und dem Umverteilen der einen Rippe des Skeletts auf die andere Seite sind wir mittlerweile offensichtlich Spitze geworden.