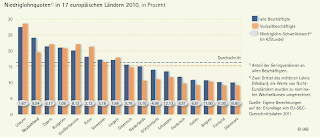

Die Berichterstattung über eine neue Studie des IAB zum Thema Niedriglöhne in Deutschland war eindeutig und tut besonders weh vor dem Hintergrund des internationalen Vergleichs: „Jeder vierte Deutsche muss für Niedriglohn arbeiten„, so beispielsweise Spiegel Online: »Knapp ein Viertel aller Beschäftigten in Deutschland bezieht einen Niedriglohn von weniger als 9,54 Euro brutto pro Stunde. Das geht aus einer Studie des Forschungsinstituts IAB hervor. Europaweit gibt es nur in Litauen mehr Geringverdiener als hierzulande.« Es handelt sich um die Studie „Deutsche Geringverdiener im europäischen Vergleich“ von Thomas Rhein. Man muss dabei beachten, dass es um einen Vergleich der Niedriglohnbeschäftigung zwischen Deutschland und 16 anderen europäischen Ländern geht und sich die dafür verwendeten Daten aus das Jahr 2010 beziehen.

Datengrundlage der Studie ist der „Survey on Income and Living Conditions“ (EU-SILC), eine repräsentative Befragung von Haushalten in den Mitgliedsländern der EU, bei der Vollzeit- und Teilzeitbeschäftigte mit Angaben zur Arbeitszeit in allen Betrieben unabhängig von deren Größe oder Branche erfasst werden. Das erlaubt eine umfassende Analyse.

Wichtig ist natürlich die Frage, wie „Niedriglohn“ abgegrenzt wird, also ab welchem Lohneinkommen kann man von einem Niedriglohn sprechen. Die vorliegende Studie bezieht sich auf eine international gängige Definition: »Die Höhe der Niedriglohnschwelle wird in Relation zum mittleren Lohn bzw. Medianlohn in einem Land bestimmt. Genauer: Ein Lohn gilt als Niedriglohn, wenn er unter dem Schwellenwert von zwei Dritteln des Medians liegt. Wegen der unterschiedlichen Lebensverhältnisse wird die Niedriglohnschwelle für jedes Land separat ermittelt. Auf Grundlage dieser Schwelle lässt sich die Niedriglohnquote … als Anteil der Geringverdiener an allen Beschäftigten ermitteln.« Der Median wird statt des arithmetischen Mittels verwendet, weil diese Kennzahl, bei der die Lohneinkommen in eine untere und eine obere Hälfte sortiert werden, unempfindlicher ist gegen einige wenige Ausreißer, die beim arithmetischen Mittel, also dem „normalen“ Durchschnitt, sofort zu Auswirkungen führen.

Für die Interpretation der Werte besonders wichtig: Wenn man die Niedriglohnschwelle definiert als zwei Drittel des Medians des jeweiligen Landes, dann ist das der zentrale Indikator »… für die Größe des Niedriglohnsektors in einem Land und damit auch für die (Un-)Gleichverteilung der Lohneinkommen, allerdings nur für die untere Hälfte der Lohnverteilung.« Und ganz vollständig muss man hinzufügen: ein Maß für die Lohnungleichheit in einem bestimmten Land, wie wir gleich noch sehen werden bei Betrachtung der unterschiedlichen Niedriglohn-Schwellen in den einzelnen Ländern. Außerdem muss auch darauf hingewiesen werden: Niedriglohnbeschäftigung muss nicht unbedingt mit Einkommensarmut einhergehen: »Denn die Armutsgefährdung hängt nicht nur vom individuellen Bruttolohn, sondern auch von anderen Einkünften, von der Wirkung des Steuer- und Transfersystems und vom Haushaltskontext ab.« Natürlich ist das für ein Überschreiten der Einkommensarmut notwendige Lohneinkommen für einen Alleinstehenden niedriger als für einen Alleinverdiener, der mit seinem Lohneinkommen eine vierköpfige Familie ernähren muss/will.

|

Deutschland hat mit einem Anteil von 24,1 Prozent an allen Beschäftigten den höchsten Wert unter den Vergleichsländern, wenn man einmal von Litauen (27,5 Prozent) absieht. Der Anteilswert von 24,1 Prozent in Deutschland entspricht einer Zahl von 7,1 Millionen Menschen, die zu Niedriglohnbedingungen arbeiten müssen.

Die Studie von Rhein versucht aber auch, die gängigen Erklärungen, die für die hohen Anteilswerte in Deutschland vorgetragen werden, einer Prüfung zu unterziehen: die steigende Zahl der Minijobber; Frauen, die Lohnnachteilen besonders stark ausgesetzt sind; die Zunahme der befristeten Beschäftigung, u. a. bei jüngeren Berufseinsteigern, verbunden mit teils geringen Einstiegsverdiensten. In der Studie wird dies vergleichend untersucht anhand einer Fokussierung auf insgesamt sechs Länder, darunter die vier größten EU-Länder, die Niederlande sowie Dänemark als Vertreter des skandinavischen Wohlfahrtsstaaten-Typs. Hier einige der wichtigsten Befunde aus der Studie:

Geschlecht: Die Niedriglohnquote der Frauen liegt in Deutschland mit 32,4 Prozent fast doppelt so hoch wie die der Männer. In keinem anderen Land (mit Ausnahme Österreichs) ist die Diskrepanz zwischen den Geschlechtern derart ausgeprägt wie bei uns. Erkennbar wird die unselige Rolle, die die „Minijobs“ in Deutschland spielen: »In Deutschland arbeiten deutlich mehr als 40 Prozent aller Geringverdiener in Teilzeit. Dazu trägt auch die Verbreitung der geringfügigen Teilzeitarbeit (Minijobs) bei: Über 11 Prozent aller Geringverdiener arbeiten hierzulande zwölf Wochenstunden oder weniger – ein Anteil, der in keinem anderen Land auch nur annähernd erreicht wird.« Und von den Minijobs sind überwiegend Frauen betroffen.

Qualifikation: Geringqualifizierte (ohne abgeschlossene Berufsausbildung oder Studium) sind besonders häufig in der Niedriglohnbeschäftigung zu finden – in Deutschland liegt der betreffende Anteil bei über 44 Prozent. Aber: nur 18 Prozent aller Niedriglohnbezieher gering qualifiziert. Mehr als vier von fünf Geringverdienern in Deutschland haben eine abgeschlossene Ausbildung – das ist mehr als in jedem der anderen der untersuchten Länder.

Einer der für die arbeitsmarktpolitische Diskussion wichtigste Befund der Studie sei hier besonders herausgestellt:

»Jedoch lässt sich die Größe des deutschen Niedriglohnsektors nicht allein auf strukturelle Besonderheiten zurückführen. Vielmehr zeigt der Ländervergleich, dass auch „Kerngruppen“ des Arbeitsmarkts betroffen sind. Das lässt sich anhand einer Gruppe verdeutlichen, die eine Kombination von lauter „günstigen“ Merkmalen aufweist: männlich, unbefristet vollzeitbeschäftigt in einem Betrieb mit mehr als 50 Beschäftigten, inländische Staatsangehörigkeit, abgeschlossene Ausbildung, mindestens 30 Jahre alt« (Rhein 2013: 7; Hervorhebung nicht im Original).

Auch die immer noch besondere Rolle Ostdeutschlands kann den großen Niedriglohnsektor nicht erklären, denn auch bei einer separaten Betrachtung zwischen West und Ost zeigt sich für Westdeutschland die beschriebene Größe des Niedriglohnsektors.

»Letztlich können also weder persönliche, noch betriebliche, noch regionale Strukturmerkmale befriedigend begründen, warum die Lohneinkommen im unteren Bereich der Verteilung hierzulande stärker differenziert sind als in anderen europäischen Ländern. Vielmehr muss der Befund als allgemeines Phänomen begriffen werden, das sich quasi „quer“ durch alle Personengruppen zieht« (Rhein 2013: 7).

Der Niedriglohn hat sich in Deutschland von den Rändern in die Mitte gefressen, wenn man es mal anders ausdrücken soll.

Bei der Suche nach möglichen Erklärungen weist Rhein darauf hin, dass ein wichtiger institutioneller Faktor in diesem Zusammenhang die kontinuierlich abnehmende Tarifbindung deutscher Beschäftigter und Betriebe sei. Die arbeitsmarktpolitischen Reformen des letzten Jahrzehnts haben den Trend zu mehr Lohnungleichheit zwar nicht herbeigeführt, könnten aber zu seiner Fortsetzung beigetragen haben, so seine Vermutung.

In diesem Kontext wird uns in Deutschland immer wieder gesagt, die „tolle Arbeitsmarktentwicklung“ bei uns sei einer Folge der „Arbeitsmarktreformen“ und die Zunahme der Niedriglohnbeschäftigung sei der Preis, den man für die positive Beschäftigungsentwicklung zu zahlen habe. Aber das sei doch besser, als wenn die Menschen gar keine Arbeit hätten. Aber hier gießen die Befunde der Studie Wasser in den Wein, denn:

»Im Ländervergleich ergeben sich allerdings keine Hinweise auf einen Zusammenhang zwischen dem Anteil der Niedriglohnempfänger und dem Beschäftigungsstand. Dies würde dafür sprechen, dass eine erhöhte Lohnspreizung keine zwingende Voraussetzung für dauerhafte Erfolge am Arbeitsmarkt ist« (Rhein 2013: 9).