Dass die soziale Mobilität in Deutschland seit den 1970er Jahren deutlich zurückgegangen ist, zeigt eine neue Studie des ifo Instituts mit Blick auf die Entwicklung der Einkommensmobilität für die Geburtsjahrgänge von 1968 bis 1987. Demnach haben Kinder, die ab den 1980er Jahren geboren wurden, geringere Aufstiegschancen als frühere Generationen.

„Der Einfluss des Einkommens der Eltern auf die Bildung und das spätere Einkommen der Kinder hat sich Ende der 1970er und Anfang der 1980er Jahre innerhalb von einer Generation verdoppelt.“ Mit diesen Worten wird Julia Baarck vom ifo Institut zitiert.

Es war ein zentrales Aufstiegsversprechen der alten Bundesrepublik: Wenn man sich anstrengt, dann wird es einem deutlich besser gehen als der Elterngeneration. Aber für Kinder, die seit Mitte der Siebzigerjahre geboren sind, ist dieses Aufstiegsversprechen immer seltener in Erfüllung gegangen, so die neue Studie von Baarck et al. (2025), die zu Tage gefördert hat, nach der sich der Einfluss des Einkommens der Eltern auf das spätere Einkommen der Kinder innerhalb von einer Generation verdoppelt habe.

Besonders aufmerksam vor dem Hintergrund der bislang dominierenden Aussagen, dass die Aufstiegschancen in Deutschland im internationalen Vergleich eher hoch seien, sollte man diesen Befund zur Kenntnis nehmen:

Die Wahrscheinlichkeit, ökonomisch weiterzukommen als die eigenen Eltern, ist mittlerweile auf ein Niveau gesunken, das etwa so gering ist wie in den Vereinigten Staaten.

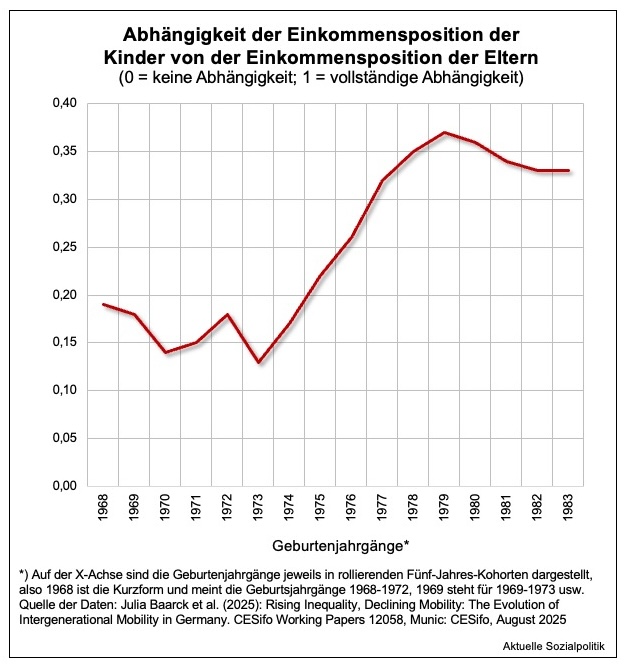

Wie ist man zu solchen Befunden gekommen? Die Ökonomen vom ifo Institut haben Daten des Sozio-oekonomischen Panels ausgewertet. Mit diesen Werten haben sie die Einkommensverteilung im Land bestimmt und analysiert, wo die Eltern und deren Kinder gelandet sind. Wenn der Vergleichswert null beträgt, hat das Einkommen der Eltern nichts mit dem Einkommen der Kinder zu tun. Wenn der Wert eins beträgt, ist das Einkommen der Kinder alleine von dem der Eltern abhängig.

In den 1960er- und frühen 1970er Jahren lag dieser Wert unterhalb von 0,2, teilweise sogar unter 0,15. Dann aber steigt der Wert erheblich an auf über 0,35 und hat sich seitdem auf diesem hohen Niveau festgesetzt. Die Zeitreihe endet deshalb mit Kindern, die Ende der Achtzigerjahre geboren wurden, weil für noch jüngere Kinder schlichtweg Daten über deren berufliche Entwicklung fehlen.

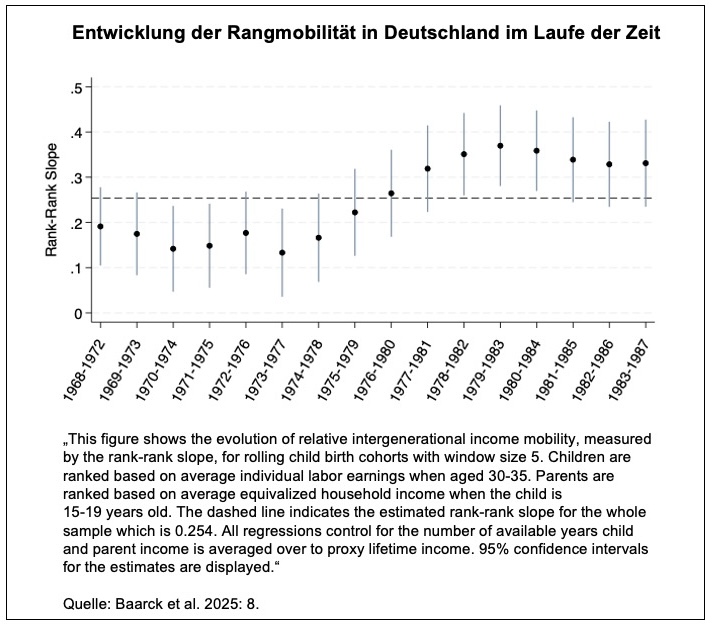

Und hier die Original-Darstellung aus der Studie:

➔ Die Rang-Rang-Steigung ist ein Maß aus der Verteilungsforschung, das beschreibt, wie stark die soziale oder ökonomische Position von Eltern mit der ihrer Kinder zusammenhängt. Man ordnet alle Eltern z.B. nach dem Einkommenskriterium und weist ihnen einen Rang zwischen 0 und 100 zu (Prozent-Rang im Einkommensspektrum). Ebenso verfährt man mit den Kindern im Erwachsenenalter. Wenn Eltern im Einkommensranking weiter oben stehen, wie weit oben stehen dann im Durchschnitt ihre Kinder? Die Rang-Rang-Steigung ist dann die Steigung der Regressionsgeraden, die den Rang der Kinder auf den Rang der Eltern abbildet.

Die Studie im Original:

➔ Julia Baarck et al. (2025): Rising Inequality, Declining Mobility: The Evolution of Intergenerational Mobility in Germany. CESifo Working Papers 12058, Munic, August 2025

In der Zusammenfassung der Studie findet man diese Ausführungen:

»Diese Studie zeigt erstmals, dass die intergenerationelle Einkommensmobilität in Deutschland im Laufe der Zeit abgenommen hat. Wir liefern Schätzungen zur intergenerationellen Persistenz für die Geburtskohorten 1968–1987 und dokumentieren, dass die Rang-Rang-Steigung für Kohorten, die Ende der 1970er und Anfang der 1980er Jahre geboren wurden, stark ansteigt und sich danach auf einem höheren Niveau stabilisiert. Je nach Spezifikation steigt die Steigung um 59 % bis 107 %. Um die Mechanismen hinter dieser Zunahme der Einkommenspersistenz besser zu verstehen, zeigen wir, dass das Einkommen der Eltern im gleichen Zeitraum für die Bildungsergebnisse der Kinder deutlich an Bedeutung gewonnen hat. Darüber hinaus zeigen wir, dass die Zunahme der intergenerationellen Einkommenspersistenz mit einer Zunahme der Querschnitts-Einkommensungleichheit einherging, was neue Belege für eine „Intertemporal Great Gatsby Curve” in Deutschland liefert.«

Was muss man sich unter einer „Intertemporal Great Gatsby Curve” vorstellen?

Die ursprüngliche Great Gatsby Curve beschreibt den empirischen Zusammenhang zwischen Einkommensungleichheit in einer Generation (z. B. gemessen mit dem Gini-Koeffizienten) und der intergenerationalen Einkommensmobilität (wie stark das Einkommen der Kinder von dem der Eltern abhängt). In anderen Worten: In Ländern mit hoher Ungleichheit haben Kinder tendenziell geringere Chancen, den sozialen Status der Eltern zu „überwinden“. Die klassische Great Gatsby Curve geht zurück auf den ehemaligen Vorsitzenden des Council of Economic Advisers, Alan B. Krueger (vgl. dazu seinen Vortrag The Rise and Consequences of Inequality in the United States auf einer Konferenz des Center for American Progress vom 12. Januar 2012).

Die „Intertemporal Great Gatsby Curve“ erweitert den angesprochenen Zusammenhang um die Zeitdimension. Dabei wird betrachtet, wie die aktuelle Ungleichheit nicht nur die gegenwärtige intergenerationale Mobilität, sondern auch die zukünftige Ungleichheit beeinflusst, beispielsweise in dieser Form: Die Einkommensungleichheit heute verursacht eine niedrige Mobilität morgen und führt zu einer verfestigten (oder sogar zunehmenden) Ungleichheit in der Zukunft. Der Ansatz verdeutlicht, dass Ungleichheit und Mobilität nicht nur gleichzeitig miteinander verknüpft sind, sondern auch kausal über die Zeit hinweg ineinandergreifen. Die politisch hoch relevante Schlussfolgerung ist die Ableitung, dass Gesellschaften in Pfadabhängigkeiten geraten können. Eine einmal entstandene Ungleichheit kann sich selbst verstärken, wenn keine politischen oder institutionellen Korrekturen erfolgen.

Zurück zur neuen ifo-Studie von Baarck et al. (2025): Eine mögliche Ursache für geringere soziale Mobilität sei vor allem der steigende Einfluss des Elterneinkommens auf den Bildungserfolg der Kinder. Mehr als 70 Prozent der Kinder von Akademikern schaffen es heute an die Universität, bei Kindern aus Haushalten mit geringeren Abschlüssen seien es 20 Prozent. Der Rückgang der Einkommensmobilität fällt zeitlich mit einem starken Anstieg der Einkommensungleichheit in den 1990er und 2000er Jahren zusammen. „Die Kombination einer steigenden Ungleichheit und sinkenden Mobilität stellt eine toxische Mischung für die Chancengerechtigkeit in Deutschland dar“, wird Andreas Peichl, Leiter des ifo Zentrums für Makroökonomik und Befragungen, zitiert.